Por Lucas Saturnino

A palavra alemã Landschaft pressupõe uma paisagem cultural. A ideia está embutida no próprio termo. Falar sobre paisagem na Alemanha é falar sobre um lugar moldado por pessoas, e, tendo em vista a história do século passado, nem sempre foi tão fácil falar sobre isso. Mas os campos agrícolas, as florestas e encostas romantizadas, os rios cheios de história que atravessam o país: tudo isso é cultural, em algum nível moldando a cultura e sendo moldado por ela. (Turning: A Swimming Memoir, Jessica J. Lee)

O cinema é um imenso registro de modos de vida, paisagens e paixões fadadas a desaparecer. Assim foi e é a sua história na Berlim palimpséstica. Todo filme berlinense é um testemunho sobre a cidade em movimento perpétuo de inclemente transformação. E isso permeia, norteia e condiciona Berlim enquanto espaço cênico cinematográfico. Nesse contexto, insere-se Undine (2020), do alemão Christian Petzold.

I.

Embora Undine venha sendo descrito como uma declaração de amor a Berlim, precisamente metade do filme não se passa na cidade — e sim em Nordrhein-Westfalen, onde o bucolismo romântico coexiste com a barragem que reflete a industrialização. A paisagem urbana berlinense possui tanto tempo de tela quanto o vestiário do trabalho da personagem e muito menos do que os minutos debaixo d´água.

Após o monólogo (“Form follows function”) que divide o filme pela metade, corta e assistimos aos amantes percorrendo juntinhos o centro nevrálgico da nova República Federal. Onde antes o Muro cortava a vizinhança, hoje se situam altivos o Palácio do Reichstag (que, após ser restaurado, voltou a sediar o parlamento alemão em 1999), a Chancelaria Federal (inaugurada em 2001) e a Estação Central de Berlim (aberta em 2006). Contudo, o primeiro está fora de quadro e os outros dois fora de foco.

De resto, não se vê praticamente nada da cidade, exceto a visão sobre Alexanderplatz do quarto de Undine — de onde nem se espreita a Fernsehturm dos cartões-postais, mas outra, mais reveladora, perspectiva da capital alemã: apenas o fluxo de trens indo e voltando em conjunto à Galeria Kaufhof, icônica loja de departamentos, templo do comércio, e o hotel Park Inn, o modernoso arranha-céu espelhado. Do outro lado do apartamento, construções históricas como a Marienkirche (igreja) e a Rotes Rathaus (a prefeitura) desaparecem por detrás da cordilheira de edifícios que as ocultam.

Berlim? Petzold esquiva-se de filmá-la. Apesar de residir na cidade há cerca de 40 anos, dentre os seus filmes apenas Undine e Gespenster (Fantasmas, 2005) são ambientados lá. Gespenster, inspirado pelos Irmãos Grimm, foi quase todo rodado nos arredores de Potsdamer Platz — o símbolo da nova Berlim: de terra de ninguém dividida pelo Muro a maior canteiro de obras da Europa a centro comercial e empresarial ultramoderno.

Só que o interesse de Petzold é pelo elusivo e não pelo dado. Em Potsdamer Platz, ele busca superfícies típicas de contos de fadas, transfigurando o parque urbano em floresta até que os lagos artificiais adquiram organicidade. Petzold cria uma contrafábula — sobre traumas, ilusões, frustrações e abandonos — à fabulação topográfica das reformas pós-reunificação. Mais do que uma disputa de narrativas, um choque de (re)encenações. “Você poderia me ressuscitar outra vez?”, pede Undine a Christoph, com carinho.

Jaimey Fisher[1] observa que as jovens personagens de Gespenster caminham por esse espaço sobrecarregado historicamente sem jamais interagir com os muitos monumentos montados para fins turísticos ou políticos. Alheias à intensa memorialização pública da cidade, os interesses delas são mundanos e imediatos: comida, bens materiais, afetos, oportunidades. A câmera se recusa a registrar a arquitetura ultramoderna da região, mas revela as marcas de tiro da guerra ainda visíveis no edifício neoclássico do Martin-Gropius-Bau, filmado de maneira sempre fragmentária, lateral e passadiça.

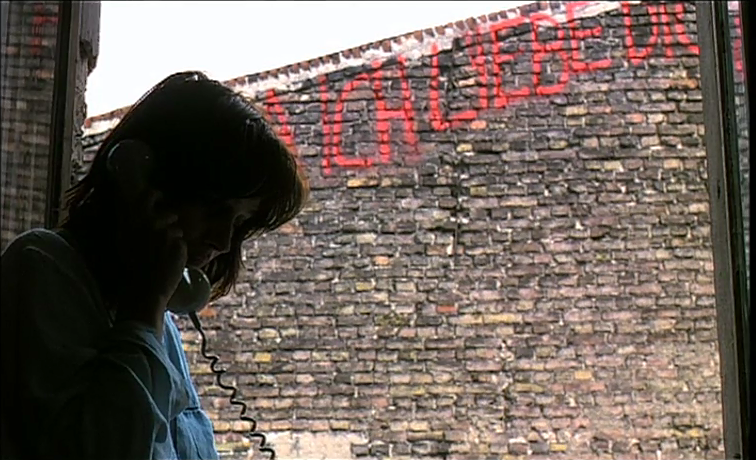

A janela do quarto de Undine evoca a do apartamento da personagem de Hannelore Schroth em Unter den Brücken (Por baixo das pontes, Helmut Käutner, 1945/6). No filme, a jovem mulher inicia o relato sobre como quase chegou ao suicídio fazendo alusão à paisagem na janela do seu quarto, de onde só se vê o nada aconchegante paredão lateral do prédio em frente, composto somente por tijolos e um grande anúncio, tampando a vista inteira, com exceção de duas grandes chaminés e o fluxo dos trens ao fundo. O retrato zero hospitaleiro da metrópole industrial. “Sem sinal da primavera”, ela diz.

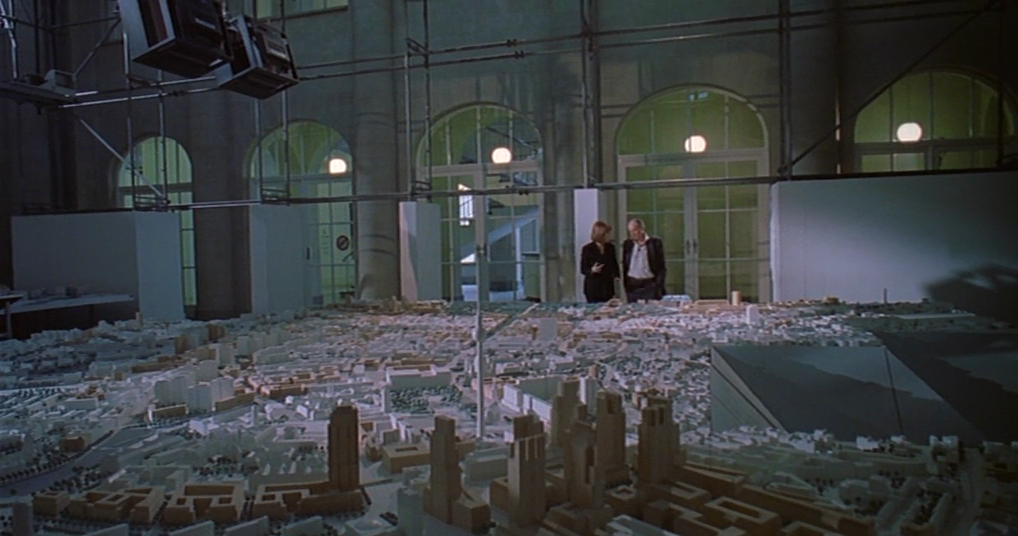

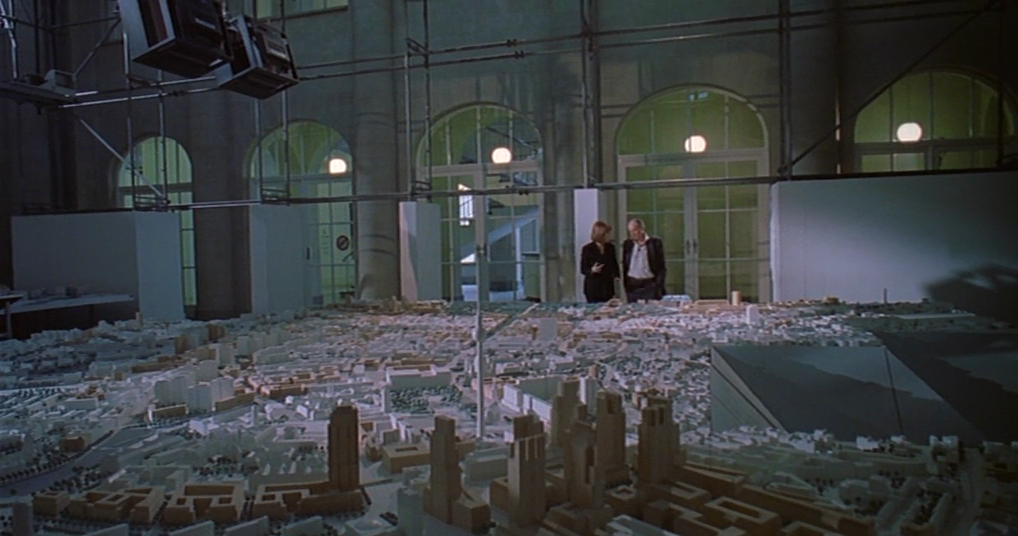

Em Undine, onde está Berlim? No mapa e no ethos — na mística local. A cidade é vista através de mapas — as maquetes da exposição apresentada pela personagem, as quais, como ela observa, são todas representações incompletas e tendenciosas. Petzold reduz Berlim à sua dimensão teórica, à sua tangibilidade conceitual.

A maquete central divide as edificações em duas cores, que sinalizam se elas foram construídas antes ou depois de 1990. Dessa maneira, a sua composição bicolor materializa o acúmulo de temporalidades num tempo presente em que elas forçosamente coexistem, representando visualmente o corpo urbano cicatrizado pela história.

Como em Transit (Em Trânsito, 2018), Petzold trabalha um diálogo materialista entre esferas imateriais à semelhança do que Serge Daney definiu como “não-reconciliação”. Daney escreve: “A não-reconciliação não é a união nem o divórcio, nem o corpo pleno nem o pressuposto do esfacelamento, do caos […], mas sua dupla possibilidade. Straub e Huillet partem, no fundo, de um fato simples e irrecusável: o nazismo existiu […] No sistema straubiano, uma moda retrô é simplesmente impossível: tudo está no presente”[2].

O impacto da reunificação na topografia urbana pode ser verificado no documentário Berlin Babylon (Hubertus Siegert, 2001), que retrata o período dos anos 90 no qual a cidade se transformou em um imenso canteiro de obras. No filme, a arquiteta e diretora de obras do Departamento do Senado de Berlim para Desenvolvimento Urbano e Habitação (onde Undine trabalha como guia da exposição oficial do órgão) comenta diante de uma maquete idêntica da cidade — possivelmente a mesma — que “o chanceler [Helmut Kohl, 1982-98] tinha uma nítida fraqueza por símbolos e grandes gestos”.

Frente a isso, Petzold reage reduzindo essas ideias ao plano do esboço. Tal concepção de cidade reabilitada, consubstanciada e reestruturada permanece uma maquete inorgânica. Os símbolos tão abundantes quanto irrelevantes e os grandes gestos jamais conseguiram ser mais do que intenções branqueadoras do poder aliado ao capital. Tudo ainda é projeto mesmo que já tenha sido pomposamente edificado. Daí a opção por desfocar a Chancelaria e a Estação Central e relegá-las ao segundo plano. Como tensionar as fissuras da história em um lugar que erige monumentos à própria vergonha?

No curta Der Weg, den wir nicht zusammen gehen (O caminho que nós não percorremos juntos, Dominik Graf & Martin Gressmann, 2009), a voz off de Graf disserta sobre imagens de construções abandonadas: “Esses edifícios são corpos que preservam o espírito da Alemanha do pós-Guerra. Eles contam o que os museus […] e os centros reformados das cidades não conseguem nos contar […] Esses corpos de pedra serão demolidos porque nós queremos outros corpos. ‘Nós’. Quem será isso?”.

Eles também nos levam a uma reunião do já mencionado Departamento do Senado de Berlim (então Ocidental) para Desenvolvimento Urbano e Habitação: em pauta, a remoção dos “indivíduos indesejados”, “drogados, mendigos e prostitutas”, dos arredores da Estação Zoo, “zona futuramente significativa”. Nos anos 70 e 80, o Senado já tinha o costume de “remover os vagabundos” da região durante a Berlinale para que os convidados internacionais do evento não presenciassem a pobreza. O objetivo seria, portanto, sacramentar a gentrificação sazonal adotada a cada festival. Na opinião de um dos trabalhadores sociais presentes, a vilania do representante da Deutsche Bahn (a empresa estatal de transportes) seria algo tão clichê que se excederia na caricatura.

Às ruínas dos corpos e lugares sem função no neoliberalismo, sucede-se, por via da imagem do colosso espelhado da Estação Central de Berlim, a imponente arrogância do novo presente que obsoleta tudo à sua volta e não admite rivais. Conforme a Alemanha é tomada por um “programa de eutanásia arquitetônica”, a desatualização não-lucrativa passa a ser punida com pena capital pelo frenesi destrutivo de investidores e tecnocratas.

Graf & Gressmann atacam a instrumentalização da palavra “emocional” na Alemanha pós-Guerra Fria (cujos termos da reunificação sob a égide da vacuidade programática do neoliberalismo implementada por uma elite falida moralmente em meio à corrupção sistêmica Graf vem criticando desde os anos 90 em sobretudo thrillers policiais, mas também melodramas, realizados majoritariamente para a TV):

“Como disse um conhecido arquiteto bávaro? «No lugar do antigo prédio da Agfa, o novo edifício irá oferecer acesso emocional». Sim, «emocional»… Uma palavra de extrema importância na cultura alemã dos últimos 20 anos […] Na política, no cinema, na música, nas finanças e na publicidade. Precisamos sempre cativar as pessoas emocionalmente. Os artistas, os políticos… A arquitetura agora também é emocional […] Mas sempre foi assim, inclusive nos períodos mais nefastos da história alemã […] Sublime, grandiosa, comovente, tocante, excitante, empolgante, sensível. Talvez esse estranho emocionalismo dos arquitetos, dos burocratas e dos políticos seja só a cortina de fumaça por trás da qual a verdadeira história alemã é descartada. Tudo o que sobra é pano de fundo. E Stadtschlossen (“Palácios da cidade”) [vemos imagens da demolição do Palast der Republik, o parlamento da Alemanha Oriental, para dar lugar à reconstrução do Berliner Stadtschloss, a antiga residência da monarquia Hohenzollern, remodelada para acolher o museu Humboldt-Forum, sobre o qual disserta Undine]. Tudo desaparece: os edifícios, o sol, os Reichs alemães, o dos nazistas e o dos stalinistas. Essas cores também desaparecerão. As maravilhosas cores desse material fílmico [a película]. Nenhum outro material fílmico no mundo é capaz de fazer esse muro ter essa aparência”.

Também os filmes do que se rotulou “Escola de Berlim”, tidos como austeros em excesso, sofreram muitas críticas centradas no argumento de que eles negariam ou dificultariam o acesso emocional do espectador. Conquanto refletissem justamente o estado emocional letárgico e desgarrado da burguesia alemã naquele período histórico. Já no fim da era Merkel, os desassossegos subiram de tom e romperam com o realismo: obras como In My Room (Ulrich Köhler, 2018), Ich war zuhause, aber… (Eu Estava em Casa, Mas…, Angela Schanelec, 2019) e Undine afastaram-se ainda mais da estética que outrora os notabilizou.

Ao final de Der traumhafte Weg (O Caminho dos Sonhos, Schanelec, 2016), a Estação Central de Berlim emerge melancolicamente como signo da perda do comum, do espaço público neoliberal hostil à sociabilidade retraindo os indivíduos à neurose dos interiores domésticos, em contraponto à ensolarada Ágora grega da sequência inicial durante as eleições europeias de 1984 e a luta política idealista por uma “nova Europa”.

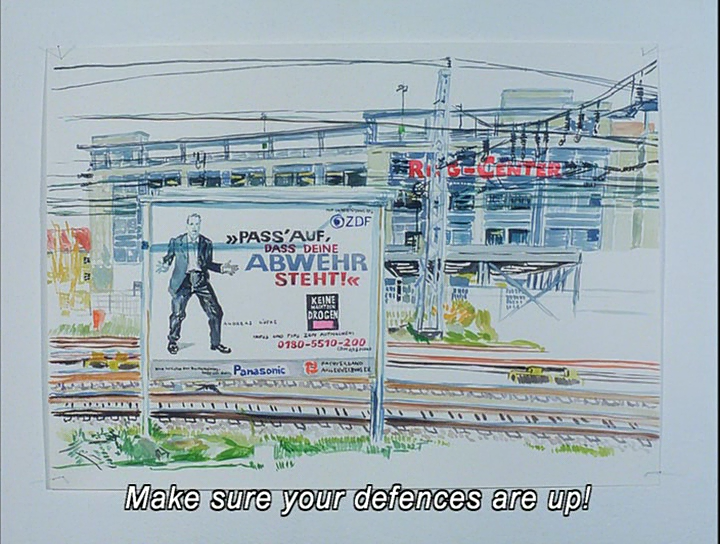

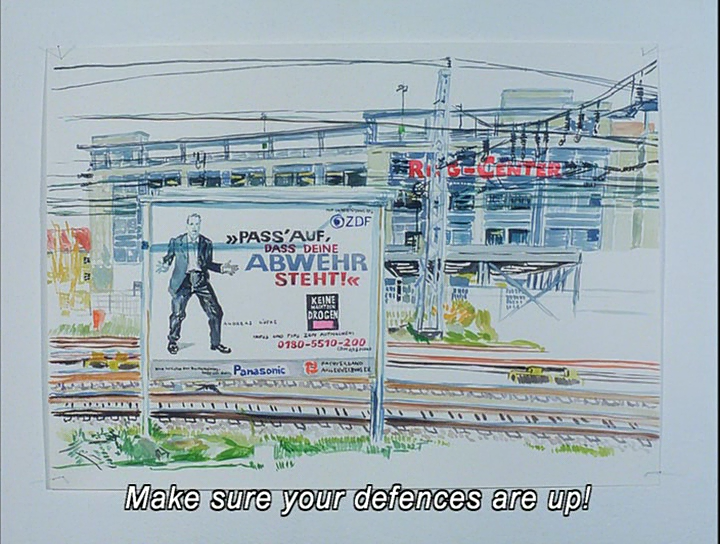

A paisagem urbana reflete o espírito do seu tempo e influencia a psique do sujeito. Em 1998, o desemprego na Alemanha atingiu um pico histórico e Stefan Hayn começou a pintar em aquarelas a transitória agressividade dos cartazes publicitários (políticos, comerciais) que colonizavam a paisagem urbana (cognitiva, sensível) de Berlim, prenunciando a ruína do Estado de segurança social, como forma de registrar (processar, compreender) as transformações econômicas, políticas e interpessoais que acometiam o país reunificado à sombra sitiante do neoliberalismo. Assim nascia o poderosíssimo Malerei heute (Pintando hoje, Anja-Christin Remmert & Stefan Hayn, 2005).

Além de Undine, outro grande filme sobre o amor agourado pela gentrificação é Berlin Chamissoplatz (Rudolf Thome, 1980). Uma jovem estudante de sociologia se apaixona por um arquiteto de meia-idade. Ela integra um coletivo político que luta contra o projeto estatal de renovação urbana, considerado vetor da especulação imobiliária e da elitização higienizadora do bairro. Ele trabalha no Senado de Berlim, envolvido nessas mesmas obras. Como tão bem sintetizado pelo crítico Lukas Foerster, “o filme de Thome indica um lugar impossível entre as utopias contraculturais dos anos 70, que haviam se tornado antiquadas e paranoicas, e o autoisolamento burguês dos anos 80”[3].

“Eu acho que você está personalizando as pressões do sistema”, rebate o arquiteto. Ao contrapor dois personagens tão exemplarmente antagônicos, a proposta de Thome não é personalizar questões estruturais, as quais não partem do sujeito e nem se encerram nele, mas sim dar forma ao modo furtivo como elas se sobrepõem a eles. A estrutura social é tanto o que permite quanto o que obstrui a mobilidade dos indivíduos — por isso, o cinema de Thome desde sempre se dedicou a investigar a estabilidade das estruturas que pudessem viabilizar suas utopias particulares (políticas, românticas, sexuais). E o que os une e os separa é a indiferença que em última instância o progresso reserva-lhes.

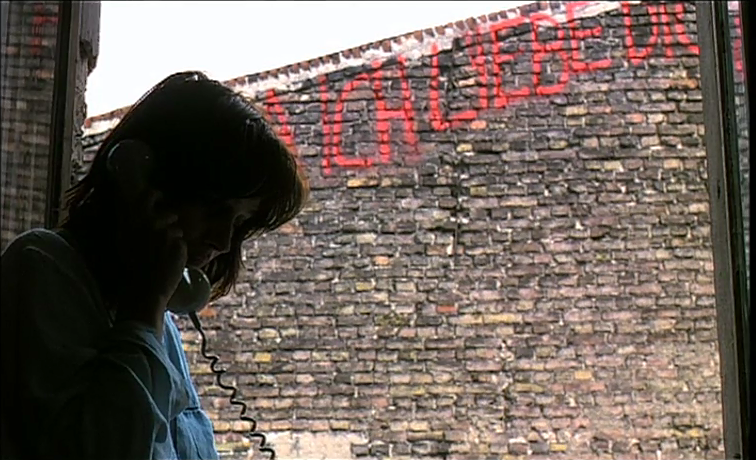

Na janela de Berlin Chamissoplatz? Outro paredão, com os tijolos aparentes, sem acabamento. Se a bruteza da paisagem poderia ser deprimente, ela passa a representar uma imagem na contramão da gentrificação, e depois ainda será por cima dessa mesma superfície, banal e simbólica, que o arquiteto escreverá sua declaração de amor.

Esse “Eu te amo”, entre a simplicidade da mensagem e o peso do quadro no qual ela é inscrita, dialoga com o modo petzoldiano de sobrepor o pessoal no político e vice-versa. A tensão constitutiva do cinema de Petzold se dá entre o arcabouço conceitual altamente elaborado dos projetos e o andamento narrativo melódico e retilíneo que eles apresentam. Seja lá o que mais estiver se desenrolando concomitantemente na forma ou no discurso, em primeiro plano mantém-se a obra de arte dramática — ação, reação e ficção.

Se uns personalizam as pressões do sistema, Petzold as mitifica. Assim Undine consegue se vingar do ex-namorado — redirecionando o alvo do sacrifício ritual — de modo que a camareira de Dreileben: Etwas Besseres als den Tod (Petzold, 2011) não fora capaz. Em ambos, Jacob Matschenz interpreta o (homônimo) imbecil de classe alta que não se importa com o mal que causa aos outros. Ainda que a ambientação na floresta germânica remeta aos contos de fadas, em Dreileben a realidade socioeconômica se impõe ao final.

Já o novo filme se assemelha ao japonês Mermaid Legend (Toshiharu Ikeda, 1984), também uma reação à modernização de uma antiga potência do Eixo, identificando que a única forma de romper com a ordem coercitiva social e com o modus operandi cínico e criminoso do status quo político-econômico é transformando-se no distúrbio solitário que incorporará a saída mitológica do impasse público, apresentando a conta por si só.

O que Undine não conta sobre o Humboldt-Forum — porque os empregadores dela não permitiriam — é que o museu vem sendo alvo de intensos protestos por se propor a ser um centro global de intercâmbio e diversidade cultural, entre outros desígnios superlativos, embora parte do seu acervo, herdado dos antigos Museu Etnológico e Museu de Arte Asiática locais, tenha sido formada em circunstâncias moralmente condenáveis, que representariam a manutenção de pontos de vista e metodologias coloniais.

Acusa-se o museu de apresentar a história de maneira falseada, dissociando o espólio material das expedições científicas europeias pelo mundo do contexto colonial no qual elas estavam inseridas. Portanto, se o Humboldt-Forum pode simbolizar que “o progresso é impossível”, como aludido por Undine, seria mais no sentido da inviabilidade de um simulacro hipócrita, estéril, autocongratulatório e ahistórico de progresso.

II.

Quanto ao ethos local, questão de geografia: o trabalho de Undine fica nas imediações do 1) Muro, i.e., do fantasma do Muro, que representa simultaneamente uma das principais fontes de renda turística da cidade — a personagem faz referência ao mercado da “Ostalgie”, de mimetização nostálgica da Alemanha Oriental, símbolo da comoditização do passado para consumo fetichista, o que se estende à exploração comercial dos traumas do século XX — e a “dor fantasma de uma amputação violenta” — como ela caracteriza o vazio deixado pela demolição do Berliner Stadtschloss na topografia urbana, sentimento de dor e de ausência que é igualado ao término súbito de um relacionamento e à partida de uma paixão, tão consumada quanto inconclusa —, e de 2) boates célebres — outro enorme bastião da economia local, redutos de hedonismo e do transe psicoativo que atraem indivíduos do mundo inteiro, e que, entre outras coisas, são expressão da liberdade sexual e da possibilidade prática dos desejos (hiper)transitórios em comunhão coletiva.

O circuito noturno da cidade floresceu após a queda do Muro, ocupando criativamente as suas ruínas urbanas devido à abundância de espaço abandonado. Cedo ou tarde, porém, todas as revoluções se institucionalizam. De repente, big business. Não à toa, a Amazon Prime ambientou na cena techno berlinense a sua versão dos seriados policiais alemães, Beat (2018), que abre com um monólogo sobre o apelo — já comoditizado — de “viver o momento e nada mais […] sem gastar tempo pensando no que pode vir a acontecer”.

Undine existe em clara oposição a certa fama e “autoimagem” da cidade, pasteurizada, por exemplo, num Fucking Berlin (Florian Gottschick, 2016) — o portfólio perfeito para a paisagem urbana da vida berlinense, apresentando-a em uma sedutora e festiva embalagem pop, sem que jamais percamos os cartões-postais de vista, na medida em que a credibilidade do romance está diretamente relacionada à encenação instagramável da fotogenia.

Em Fucking Berlin, é recorrente a imagem da protagonista sentada em sua janela, buscando aproximar-se fisicamente da cidade, cuja aparência é mais humanamente tangível do que no quarto de Undine (que dirá do deprimente paredão de Unter den Brücken), sendo, por sinal, justamente isso que a personagem diz fazê-la menos solitária: embora termine o filme sem o namorado e sem a melhor amiga, ela afirma não estar sozinha, estendendo o braço para fora, tentando tocar o ar e a aura da cidade.

Nota: costuma-se referir ao “ar de Berlim” como metonímia para a aura da cidade. E ele também já virou souvenir: no curta Berliner Luft (Riki Kalbe & Barbara Kasper, 1996), descreve-se como um engenheiro obteve sucesso em vender aos turistas latas de leite vazias, envoltas por uma embalagem com gravuras dos grandes ícones locais, sob o pretexto de que elas continham “ar de Berlim” enlatado — e ainda patenteou a invenção.

“Berlin não é uma cidade, mas um ritmo. Esse ritmo é tão forte que pode te fazer perder o controle. E cada pessoa que você encontra altera o seu beat”, explica a protagonista de Fucking Berlin. “A cidade mais safada do mundo!”, lhe diz a amiga — vide Yung (Gronkowski, 2018), produção da juventude local. Em suma, a ideia de Berlim como festa infinita, sem limites ou tabus, oscilando entre o que há de autêntico e o que há de branding.

Undine, o conto da ninfa que se entrega ao homem sob a condição de que irá matá-lo caso ele a deixe, também mitifica questões que atravessam o belíssimo e indefectivelmente berlinense Der schöne Tag (O belo dia, Thomas Arslan, 2001), que aborda o ímpeto de desistir dos relacionamentos amorosos em face de quaisquer turbulências, dada a aparente facilidade de se encontrar novos parceiros românticos e sexuais na metrópole.

A sereia sabe que os homens a assimilam como superfície na qual podem projetar os seus desejos até o ponto que lhes for conveniente. Christoph a desconcerta elogiando a sua aula sobre um pântano camaleônico e ela julga ter encontrado o último homem inocente. A problemática da projeção unilateral no outro é uma constante na obra de Petzold. Quer motivada por libido, estratagemas ou esperanças. Uns tentam manipular outros, que, por sua vez, manipulam os manipuladores com base nas expectativas deles. A diferença é que Undine talvez seja a sua primeira história de amor correspondido.

Ansiosa por existir além dos prazos transitórios do desejo e da sala de turnos onde os tesouros afetivos estão destinados a se despedaçar, Undine entrega tudo de si na paixão que crê poder enfim libertá-la do ciclo mítico vicioso. Para ela, o relacionamento é como um salto mortal, a sua última chance. Daí a iminência da queda impiedosa que a assombra, da frustração brutal que se pressente após tamanho investimento emocional. Do material ao metafórico, tudo está se quebrando ou à beira de se quebrar. A pressão se torna palpável além do mais porque Petzold só costuma fazer um take a cada plano. É tudo ou nada.

Undine realça que uma simulação foi fundamental para angariar apoio à reconstrução do Berliner Stadtschloss — uma imagem em trompe l’oeil da fachada do Palácio foi instalada em seu local original, replicando-o em escala real. Em Gespenster, a mãe à procura da filha desaparecida carrega fotos que simulam digitalmente a aparência da menina depois de tantos anos, as quais revelam uma adolescente muito parecida com a jovem que ela diz ser sua filha. A questão é que a mãe não precisa daquelas imagens para crer no que deseja e a jovem também não cogita mudar de ideia ainda que as fotos suscitem dúvidas.

Christoph necessita da gravação subaquática para que os seus colegas acreditem na existência do peixão que ele alega ter visto. Porém, quando o vídeo lhe mostra que Undine não se encontrava debaixo d’água, ele não toma as imagens como fato e mergulha no fundo do rio para procurá-la novamente. No limite, todas as ações vão se resumindo à vontade de crer e interesses pessoais. E é assim que se originam os infortúnios.

Se em Transit Paula Beer representava a promessa de uma ilusão — a imagem da beleza elusiva que, fugazmente capturada pelo olhar, vem intensificar afetivamente as frustrações existenciais e políticas do protagonista —, em Undine ela personifica — interpretando a figura mitológica que também é uma bela mulher — o destino da musa-motor dramático que é descartada após, julga-se, ter cumprido a sua função. À semelhança do seminal Unter de Brücken, cujo ponto de partida é a tentativa de suicídio de uma jovem mulher que se sente usada e desprezada após ter posado nua como modelo para logo em seguida ter sido grosseiramente dispensada pelo pintor que a persuadira.

Se em Transit enquadrava-se Beer a partir dos olhos de Rogowski, em Undine inverte-se a perspectiva: Rogowski só passa a existir quando Beer repara na presença dele, cujo personagem não pode ser visto em quadro no tour que antecede o encontro. No mais, nós acompanhamos a resistência de Undine em obedecer às expectativas narrativas com as quais ela pode não estar em conformidade. Ciente do seu papel mítico, ela alerta ao ex-namorado que terá de matá-lo, mas posteriormente se permite esquecer da obrigação. Apesar de morar em um local obcecado com a ideia de reinvenção, a tragédia de Undine é não ser capaz de transcender a sua função social como criatura fantástica e ficcional.

Ela compartilha o pouco usual sobrenome Wibeau com o protagonista de Die neuen Leiden des jungen W. (Os novos sofrimentos do jovem W., 1972/3), romance e peça de Ulrich Plenzdorf acerca de um jovem rebelde na Alemanha Oriental obcecado com o Werther, de Goethe, a ponto de ir confundindo a sua vida com o livro, utilizando-o como modelo para as suas ações e ferramenta referencial para expressar os seus sentimentos.

À essa altura, diga-se, Petzold está tanto fazendo referência às suas referências quanto se autorreferenciando a referenciá-las. Em Polizeiruf 110: Kreise (2015), policial e suspeito confrontam-se com estratégias fundamentadas em obras de ficção tidas como úteis para a ocasião. Os dois concordam que o terrível sobre os clichês é que eles costumam ter um fundo de verdade. Por fim, uma maquete (da cena do crime, descobrimos) confeccionada pelo assassino confunde-se com o real, revelando outra perspectiva sobre o passado.

Undine parece portar um celular de flip e um Ipod nano para evitar a simples associação entre as suas angústias e as redes sociais na forma em que elas existem hoje. Afinal, a desorientação existencial da jovem subempregada, fragilizada afetivamente, que desesperadamente anseia por laços de intimidade em decorrência da solidão característica da metrópole moderna já era o tema de Unter de Brücken (1945/6).

Em Unter de Brücken, Käutner apresenta a cidade ao público articulando uma montagem de chaminés esfumaçadas e trens em movimento. Como a personagem havia acabado de se mudar para a capital, ela explica que não tinha ninguém com quem conversar. Então, solitária na grande cidade, relegara-se a uma existência espectral, anônima na metrópole e na modernidade. Aos domingos, só lhe restava observar a felicidade dos casais nas praias fluviais de Potsdam, culpando-se pela própria solidão. Tal e qual fantasma.

— “Berlim é a sua casa?”

— “Não, minha casa não. Eu estou completamente sozinha em Berlim”.

Unter de Brücken também é a história de dois marinheiros — ocupação dos primeiros emissários da modernidade — que desejam sossegar da vida em trânsito. Sem tempo para conhecer melhor as mulheres com quem se envolvem, eles sentem que estancaram num ciclo cada vez mais solitário de deslocamento perpétuo. “Estamos sempre com pressa”, lamentam, o que, na visão deles, impossibilitaria o fortalecimento de vínculos afetivos.

Undine e Christoph também estão sempre com pressa ou sendo apressados. Nunca andam a esmo, somente com propósitos claros. Em cena, só lhes é permitido amar e trabalhar. Sem um terceiro pilar, quando um dos restantes desmorona… Entre eles, opõem-se mais do que o trabalho braçal e o intelectual (contraste outrora muito explorado no cinema da Alemanha Oriental): Christoph ainda dispõe de algum tipo de solidariedade proletária dos colegas, ao passo que Undine já está inserida no mercado laboral da sociedade pós-industrial. Ela é apenas mais uma freelancer desprovida de seguridade social. Por isso, é tão fácil para ela desaparecer da face da terra e para os outros esqueceram-na.

No documentário Berlin Babylon, pode-se ver os mergulhadores, vestígios de outra era industrial deslocados em uma economia em processo de desindustrialização, trabalhando incógnitos na reforma subaquática da metrópole erguida sobre terreno pantanoso. Para fazer Undine, Petzold afirma ter sido estimulado por uma mescla singular de marxismo e romantismo[4] — a escola literária alemã, uma reação à industrialização do país.

Longe de Berlim, das profundezas desperta o reencantamento do mundo. Debaixo d’água, onde as cadências do tempo e do movimento são distintas do habitual, os amantes encontram um espaço para harmonizarem-se ao ritmo do outro, em comunhão à natureza, conquanto sem renunciarem à mediação tecnológica dos trajes. Como se fosse uma imersão utópica à procura de qualquer coisa de atemporal, imperturbável e primordial. Mas quem extasia-se tão a fundo não retorna à superfície sem abstinência. Dá-se início à eterna obsessão para retornar àquele estado ou replicá-lo.

Além do que, tudo é tão breve. Os novos locatários (“Sorry, my German…”) do antigo apartamento de Undine informam a Christoph que a residência é destinada a aluguéis de curta duração. Não é por acaso que o romance principal é um namoro à distância. São as adversidades afetivas de um local onde os potenciais relacionamentos sofrem com o clima de transitoriedade cultivado pelo fluxo ininterrupto de turistas e novos moradores temporários, que encaram aquela permanência como uma digressão.

Ou como escreveu Jessica J. Lee em Turning: A Swimming Memoir, sobre a experiência terapêutica da autora nadando nos lagos em torno de Berlim:

“«Talvez eu volte». Ele não parecia convencido. «Todo mundo diz isso» […] Todos partem, ele me disse, então você tenta não se apegar […] Eu fiquei me perguntando se os dias que compartilhamos não estavam apenas marcando o tempo passar”.

[1] Fisher, Jaimey. Christian Petzold. University of Illinois Press, 2013, pp. 89-90.

[2] Daney, Serge. A rampa. Cosac Naify, 2007, pp. 99.

[3] https://letterboxd.com/dirtylaundri/film/berlin-chamissoplatz/

[4] https://www.filmcomment.com/blog/the-film-comment-podcast-christian-petzold-on-undine/