Aproveitamos o lançamento de Cosmópolis no Brasil, adiado tantas vezes pela distribuidora nacional que ainda conseguimos nos antecipar a ele apesar do atraso de dois meses na atualização, para novamente nos reunirmos em um artigo coletivo sobre a obra de um cineasta (como fizemos com Nicholas Ray, à época da comemoração do seu centenário). O resultado é este passeio pela filmografia completa do canadense David Cronenberg, em que analisamos desde Stereo, sua estreia no cinema em 1969, até Senhores do Crime, lançado em 2006 — Um Método Perigoso e Cosmópolis, seus dois filmes mais recentes, possuem críticas à parte no site, que podem ser acessadas na home page.

Stereo (1969)

Ângulos, sombras, vozes, arquiteturas, sexos, futuros, solidões… A densa matéria que dá forma a Stereo, trabalho profético de um cinema, de uma ciência e filosofia, de um tempo humano ainda não encerrado, não esconde a relação obsessiva de David Cronenberg para com certos temas e procedimentos. Dos mais notáveis exercícios de estreia já vistos numa tela, esta primeira obra guarda paralelos com absolutamente todos os filmes a serem assinados pelo autor a partir de então. Impossível esgotar as interseções, os ecos e repetições dispersos pela filmografia em jogo. Por isso um inusitado interesse junto aos elementos que aqui ganham único tom: o preto e branco, o áudio em off, o frescor que emana da montagem principiante, por mais rígida que ela seja. Escapamos dos limites de orçamento abrindo um horizonte de encenação como raras vezes veremos no Cronenberg subsequente, mérito de um destemor típico dos primeiros passos, estes que são dados sob a incerteza de talvez serem os últimos. Stereo não poupa uma só convicção, abala toda uma estrutura lógica a partir de racionalidade própria, de confiança somente naquilo que tem em mãos: o movimento que extrai dos corpos e que origina a partir deles. Deste novo mundo aqui traçado, em que a carne e o desejo são confrontados pela insuficiência do toque, emana uma dolorosa esperança de um porvir que extinga a intransigência de opostos. Não se trata de utopia, mas de possíveis que não se excluem, de um cinema que aliança as distâncias — morais, estéticas, políticas — para favorecer uma harmonia perdida e fazer dela mais do que mera ficção. (Fernando Mendonça)

Crimes do Futuro (1970)

Filme independente filmado, escrito e dirigido por Cronenberg, o segundo de sua carreira. Neste seguimos Adrian Tripod, ex-diretor de uma clínica dermatológica, na procura pelo seu mentor, Antoine Rouge. O sumiço de Rouge está ligado de forma enigmática a uma doença infecciosa provocada por produtos cosméticos – infecção que parece ter sido a culpada pelo extermínio da população feminina sexualmente desenvolvida. Nesse mundo pós-apocaliptico, temos a vitória das instituições (que se mantém com toda a sua pompa burocrática e protocolar) sobre os indivíduos (que vagam errantes, morrem ou adoecem sem grandes explicações). Os homens seguem cumprindo procedimentos científicos e perpetuando racionalizações acadêmicas, ainda que essas atividades não pareçam ter qualquer efeito transformador sobre a realidade, além do descritivo. Para piorar, os únicos grupos que demonstram algum interesse em revitalizar a existência da espécie humana são círculos obscuros de conspiração de pedófilos, que objetivam criar por meio de outra forma de sexualidade uma espécie substituta para a humanidade. Dito assim, o filme soa muito mais repugnante do que ele de fato é. Mas, assim como seus homens indiferentes da pós-catástrofe, é na frieza das imagens e na anti-fruição narrativa em que o diretor se fia. Os contatos humanos são estranhos, o ambiente é hostil e esses seres sorumbáticos perambulam através de uma arquitetura opressora. O roteiro quase surrealista se arrasta pelo vagar ilógico das ações. A narração em voz over e a intervenção de ruídos diversos e pouco agradáveis (o som do filme é todo indireto e de pós-produção) só aumentam o distanciamento do espectador. Se o filme beira o insuportável, resta o consolo de que ele foi construído para isso. (Kênia Freitas)

Calafrios (1975)

Como obra de seu período inicial, Calafrios ainda é um pouco imatura frente a outros filmes de Cronenberg; daí sua aparência “trash”, seu inegável flerte com a estética barata de produções de low budget, algumas imperfeições que a tornam única dentro da carreira de seu realizador e também como peça profética: tanto para o cinema, pois antecipa Alien e seus monstros de infiltração gosmenta, como para a discussão de grandes chagas (não apenas físicas) contemporâneas, como a ganância extrema que faz cientistas criarem em laboratório ameaças para a vida humana, visando à glória de ser reconhecido na luta contra o perigo artificialmente fabricado. Não é um pouco o que dizem ter havido com a AIDS? Aí Calafrios deixa de ser tão futilmente fantasioso (como se a imaginação fosse por si algo vulgar, descartável) se o consideramos nesse contexto, e de qualquer modo o terror sempre presente nunca se faz ridículo ou fora do tom, pois Cronenberg sabe como segurá-lo na sua cadência, que faz todo o sentido ao se impor no cotidiano das personagens. Ao se manifestarem de maneira explícita, os Calafrios percorrem também a espinha de seu público. E de repente talvez percebamos que a questão moral proposta por Cronenberg não se esgota no extermínio das criaturas macabras vistas neste filme, mas numa mudança de postura e mentalidade. (Filipe Chamy)

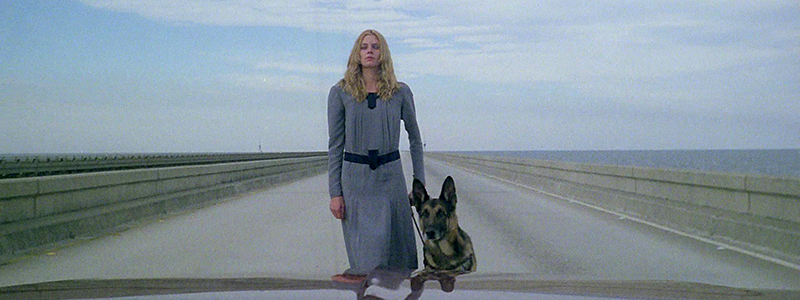

Enraivecida na Fúria do Sexo (1977)

Imprevista atualização de mítica vampiresca, Rabid é o filme que conecta uma primeira fase de Cronenberg — de poucos recursos, quase artesanal — ao estilo que caracteriza todo o restante de sua carreira. Da dialética Corpo X Ciência, eis um reflexo exponencial dos traumas que este conflito moderno origina dentro daqueles que se submetem, ou são submetidos, a modificações de sua natureza para sobrevivência. É para não morrer que a protagonista suga a vida e o sangue (e o sexo) de todos que se aproximam; para continuar em seu corpo que, incontrolável e inconscientemente, ela espalha uma peste, a Raiva do título original, entre a população local. Os princípios de uma antropofagia espelhados pelo próprio cinema, pelo referencial de gênero em que Cronenberg adentra e pelo que ele lega e compartilha com autores de seu tempo (Romero, Craven, Rollin), cinemas feitos com os restos da humanidade. Neste corpo neutralizado a que se restringe o contorno da mulher atriz (Marilyn Chambers, advinda do mundo pornô e por isso com a única experiência legítima ao universo de Rabid, um filme a que só importam os resquícios dos corpos e de suas ações mecânicas), Cronenberg encontra a carnalidade devida e necessária ao seu projeto de imagem; é o que sua última cena confirma, no caminhão de lixo que tritura o cadáver esquecido, que se afasta dentro de uma rotina apocalíptica sem o menor pudor ou impressão nostálgica. Constatação de um tempo em que já não cabe a saudade, de um espaço que não alivia a mortalidade do mundo. Em Rabid um cinema que volta ao pó, que se rende ao finito, uma lembrança de que já não importa a ficção se tudo é frágil, ilusório, enfermo. (Fernando Mendonça)

Fast Company (1979)

Fast Company carrega o velho e bom discurso bufão de liberdade “hit the road” anos 70, concepção residual da semifalida contracultura sessentista e da agonizante transição, no cinema, do douradíssimo Monument Valley pralgum triste pedaço de asfalto entre o Novo México e a Louisiana — radiografia translúcida do jovem cinema americano tirada por um filme B de Alberta, Canadá. Embora pareça estranho ver um carsploitation entre filmes de horror na filmografia de Cronenberg, Fast Company guarda, ainda que sob as ressalvas de uma produção precária, indícios da mise-en-scène minimalista vista mais claramente a partir da década seguinte. A câmera é erradia e os cortes são rudes (especialmente naquele campo-contracampo frenético das cenas de corrida), mas acabam sempre por recompor a cadência de um outro cinema. No macro, Cronenberg é mesmo afeito ao escândalo, ao absurdo; mas na minutiae dos seus filmes sempre se instalou aquele olhar kafkiano que narra o desconcerto como banal, que faz da loucura a mais anêmica trivialidade. Para além do filme em si, que não despertaria mesmo um interesse genuíno (nem dentro do seu sub-gênero), há este semiclassicismo prematuro em Fast Company, de adotar a insurgência lisérgica exportada pela Nova Hollywood com preceitos do cinema clássico guardados no bolso. (Luis Henrique Boaventura)

Filhos do Medo (1979)

Nem o espectador nem os personagens que circundam Nola Cavendish — o médico trambiqueiro cujo tratamento se revela mais eficiente do que deveria; o marido que vai de um lado a outro em busca de uma explicação para os eventos cada vez mais inexplicáveis que ocorrem à sua volta — sabem, até as cenas finais de Os Filhos do Medo, se ela tem consciência ou não da existência de sua “ninhada” e de como as atitudes dos “filhos” refletem seus estados emocionais. A revelação é adiada por Cronenberg pelo maior tempo possível; a narrativa nos despista inúmeras vezes, empurrando Nola para uma posição de vítima indefesa de Oliver Reed; e tudo isso carrega a hora da reviravolta de expectativa, porque, embora sejamos levados a pensar que temos uma noção bastante boa do que está de fato acontecendo, o filme toma o cuidado de não nos deixar cristalizar uma certeza nunca. Assim, o momento em que Frank entra naquela quarto é valorizado, e é logo depois que estaremos diante da (apenas) segunda irrupção explícita, em todo o filme, do horror cronenberguiano como tomou forma na primeira fase da carreira do diretor, o das anomalias e deformações corporais; o que pode parecer estranho num filme com temática tão convidativa à imagem frontal do corpo padecendo de um mal físico ou psicológico que Cronenberg cultivou durante toda a sua carreira. Os Filhos do Medo tem essa postura porque aqui não importa tanto a mutação particular que vemos, mas sim o fato de que Nola não só a aceita como a celebra: e a mise en scène é sua cúmplice nesse aspecto, na forma como esconde de nossa vista, pela sua elegância, pela cadência da narrativa, muito mais próxima de um suspense clássico que um Scanners, a verdadeira natureza dos eventos. Nos filmes anteriores não existia olhar simpático algum para o que acontecia; mas de Os Filhos do Medo em diante a câmera de Cronenberg sempre enquadrará a anomalia (física ou mental) num misto de horror e fascinação. (Robson Galluci)

Scanners — Sua Mente Pode Destruir (1981)

Uma ficção-científica de terror, Scanners, com seu clima pesado, não deixa de trazer algumas questões caras ao cinema de Cronenberg: tecnologia e coerção social controlando e moldando os corpos dos indivíduos, que resistem como podem. No filme, um grupo de pessoas adquiriu a capacidade de ler e controlar mentes, devido a um experimento científico malsucedido. Com o fracasso das experiências, esses scanners (leitores de mentes) tornaram-se páreas na sociedade, incapazes de adaptarem essa aptidão a uma vida ordinária. A situação só muda quando um scanner decide reunir todos esses enjeitados em um plano de dominar o mundo. E apenas um outro scanner será capaz de acabar com essa revolução violenta. É essa guerra telecinética que filma Cronenberg. Se pela temática poderíamos supor uma abordagem mais psicológica, o que interessa ao diretor é o embate físico desses corpos. Os olhos se esbugalham, as veias saltam, o rosto se deforma. Como de costume no seu cinema, é essa metamorfose corporal que interessa a Cronenberg: o que se passa na tela como uma pele. O poder mental dos scanners se materializa como a carne e o sangue nas imagens, às vezes tão densos que as cabeças até explodem. (Kênia Freitas)

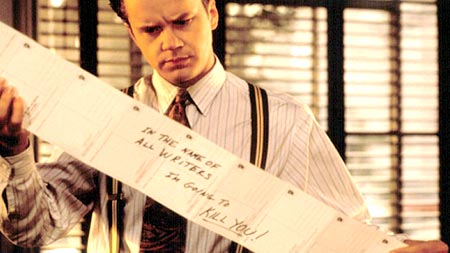

Videodrome — A Síndrome do Vídeo (1983)

Mcluhan apontou a tecnologia eletrônica – e posteriormente cibernética – emergente no século XX como uma extensão do corpo humano, o faz dela, deste ponto de vista, um tema natural para o cinema de Cronenebrg. Desde então diversos filmes se aproveitaram da ideia de diluição entre a realidade física e a ilusão virtual para a composição de uma única entidade-mundo – o próprio Cronenberg realizaria anos mais tarde nova investida no tema com eXistenZ -, nenhum deles com a precisão assustadora e visionária de Videodrome. Ao participar de algumas exibições de filmes snuffs – antes mesmo do termo ser cunhado para classificar os vídeos que reproduzem violência física e mortes não encenadas, reais – o personagem de James Woods passa a sofrer alucinações e é de seu ponto de vista distorcido e insano que acompanharemos tudo o que se desenrola na história, sem jamais sabermos quais elementos são reais dentro do conceito de “realidade” proposto para o filme e quais são meras intervenções de seus delírios. O dispositivo central parte de uma forte inversão: enquanto os limites morais da encenação são postos em xeque nos filmes-dentro-do-filme, com a reprodução de mortes reais em vídeo, a vida do personagem é sugada por um imaginário de gênero através do qual é transformada em uma grande ficção, com direito a cenas de ação, perseguição, sexo, assassinato e gore, elementos básicos do códice das ficções oitentistas – e também dos filmes canadenses do cineasta, que faria com Videodrome sua estreia em solo estadunidense. Desta dicotomia nascem momentos emblemáticos como o abdômen de Woods abrindo-se para ser transformado em um vídeo-cassete humano, ou a televisão o engolindo, ou a arma que ele porta se integrando ao seu corpo, fundindo assim máquina e homem em um mesmo ser – imagens que não poderiam refletir com maior precisão sobre nossos tempos. A tecnologia, embora à serviço da civilização do homem, também pode ser sua ruína. Long live the new flesh, diz Cronenberg, e salve-se quem, nesta intempérie de estímulos artificiais, conseguir se manter imune à insanidade. (Daniel Dalpizzolo)

A Hora da Zona Morta (1983)

A sintonia que o original literário de Dead Zone nutre para com o universo de Cronenberg é facilmente identificável pela relação de forças polarizada em torno do corpo humano, da dimensão que escapa à ciência e expande o horizonte de atuação dos entes racionais no mundo em que vivem. Abordagem de um vigoroso romance de Stephen King, este filme converge alguns aspectos que complementam o imaginário de Cronenberg no que tange o seu habitual alargamento dos limites físicos, no caso, uma demolição das barreiras que a mente encontra para exercer poder num domínio exterior à pele, sem a necessidade de qualquer contato com seus agentes de percepção. O protagonista encarnado por Christopher Walken, vítima de um acidente que libera em seu cérebro uma paranormalidade fundamentada na visão de dores e medos sofridos em espaços-tempo descontínuos ao de sua presença, concentra problemas característicos aos tipos que se multiplicam na filmografia do diretor: angústias de pessoas que se encontram num estado de diferença, que se fundem numa alteridade não compreendida e, por isso, são impedidos de uma comunicação social e afetiva com aqueles que já não conseguem enxergar neles mais do que uma memória latente, uma impressão perdida do passado. Apesar de tudo, o foco acentuado por Cronenberg sobre a interrompida vida amorosa/familiar de seu personagem — de um romantismo frustrado como só veríamos novamente em Marcas da Violência — ecoa uma impotência compartilhada pelo próprio resultado final de A Hora da Zona Morta, filme um tanto quanto envelhecido e formalmente dissonante dentro do cinema que ele desenvolveu no século passado. Talvez por isso, seu trabalho que melhor esboce os caminhos que ele trilharia nestes anos mais recentes, maduros o suficiente para assumir um classicismo indiscreto, confrontador. (Fernando Mendonça)

A Mosca (1986)

Precedido por uma reputação cheia de meias verdades, A mosca é tido na conta de refilmagem, de festim “gore” e de ficção-científica absurda e descerebrada. Mas na superfície tudo é raso, e é difícil subestimar este filme de David Cronenberg após assistir a ele com um mínimo de atenção. A Mosca não é um remake caça-níqueis, é uma outra versão do mesmo texto literário (não lembrando em nada o filme de 1958, aliás); também não se refestela nunca na gosma e na sujeira e no podre como uma maneira de chamar a atenção ou estilizar maneirismos estúpidos: é uma jornada de destruição, e claro que na putrefação física os detritos e chagas são abundantes; o rótulo de ficção científica — empregada aqui, pela ala detratora, como atributo pejorativo — também parece inadequado, sendo A Mosca um filme essencialmente romântico e dramático, uma saga de ambição e desespero, incrivelmente trágico, com uma moral encerrada no fundo de sua percepção da megalomania humana, com a eterna vontade que temos de usar a ciência para superar a natureza, sermos um pouco criaturas divinais. A Mosca está portanto longe do oportunismo, do amadorismo e do conservadorismo. É uma obra madura disfarçada sob a aparência de tolo entretenimento, e aí Cronenberg acerta na mosca. (Filipe Chamy)

Gêmeos — Mórbida Semelhança (1988)

Se as deformidades e transformações do corpo eram o leitmotiv da obra de Cronenberg até A Mosca, em Gêmeos — Mórbida Semelhança adentramos numa operação que desfacela esta regra e, por sua necessidade de encenação (fazer de um mesmo corpo, em tela, dois), concede à misè en scène do diretor um status cirúrgico — não sem propósito, é um filme que aproxima a ciência e a arte com certa frequência. Pois a consciência única dividida pelos gêmeos interpretados por Jeremy Irons permite a Cronenberg fazer uso de instrumentos próprios ao cinema (o corte, a angulação da câmera, o campo/contracampo) para nos cercar com um jogo de espelhos, partindo substancialmente de um mesmo e imutável corpo. Enquanto em Shivers, Rabid ou A Mosca as anomalias do corpo eram observadas frontalmente pela câmera, em Gêmeos essa mutação é originada justamente por ela, através de seus truques mais fundamentais, para dar à luz a ilusão da arte — e a arte não fora sempre, em sua gênese, uma grande ilusão? O corpo de Irons vela em si toda transgressão imagética deste filme de narrativa cristalina (como dito com frequência, o princípio do que se convencionou chamar de segunda fase da carreira de Cronenberg, dedicada ao estudo da mente humana e seus desvios), alternando personalidades a cada plano para fundir personagens que vivem alimentando-se uns dos outros — não apenas Bev e Elliot, mas todas as combinações geradas entre eles nas transformações físicas e verbais de Irons, que sustentam uma danação estimulada mutuamente e enlaçada à incompletude da outra metade, entregue a nós sempre com o retardo de um corte. Quando enquadrados frontalmente e imóveis num mesmo plano, com o rigor de uma pintura degenerada, Cronenberg reconduz o espectador à mórbida realidade da vida para lembrar que Bev e Shaw, ao final, não são nada além de matéria morta e inanimada; apenas mais um truque do cinema. Apagam-se as luzes e a ilusão tem fim. (Daniel Dalpizzolo)

Mistérios e Paixões (1991)

Cineastas do naipe de canadense David Cronenberg, com tantas obras-primas no currículo, não permitem que se possa aferir ou apontar com certeza absoluta qual trabalho que fizeram seria o melhor de todos. Mas, no caso, posso dizer que meu preferido dentre todos os que ele realizou é este Naked Lunch (o crítico norte-americano Jonathan Rosenbaum é outro que, salvo engano, o têm como favorito, mas curiosamente nunca foi um filme muito querido entre a crítica brasileira). Temos aqui um escritor frustrado que trabalha num emprego de merda, para quem não conhece, trata-se da história de Bill Lee (Peter Weller, de Robocop), um escritor junkie que trabalha como exterminador de baratas para poder pagar as contas. Porém, ele começa a correr grandes riscos de perder o emprego, ao ser acusado de desperdício do seu estoque de inseticida. O que acontece é que sua esposa, Joan (Judy Davis), esgota o material ingerindo-o como uma droga qualquer. Incentivado pela esposa, ele, que também já foi viciado, volta a usar da droga, o que faz com que dialogue com insetos falantes, que o incumbem de matar a mulher, o que ele acaba fazendo acidentalmente. Bill foge para um lugar estranho por onde é levado por suas alucinações, a Interzone, onde, munido de uma máquina de escrever que briga e se transforma em insetos gigantes, ele redige “relatórios” em que narra a seus “superiores” (os insetos) a vida dos nativos dos lugares, entre os quais, outros escritores obcecados por drogas, literatura e homossexualismo. Na verdade, Bill e esses outros escritores são agentes disfarçados que tentam descobrir o gerenciador local no tráfico de lacraias pretas brasileiras gigantes, que dão origem a uma droga de efeito ainda superior as demais. Não é preciso dizer que esse enredo de acontecimentos inacreditáveis e inenarráveis formam um universo surreal cheio de bizarrices, um delírio visual em que se sobressaem os insetos gigantes que mais parecem crustáceos, verdadeiras criaturas que se assemelham às que costumam povoar filmes de terror, mas que aqui fazem parte das “viagens” perpetradas pela mente psicodélica dos personagens quando sob efeito dos alucinógenos. O romance original do escritor beat William Burroughs foi publicado em 1959, e, desde sua estréia, considerado escandaloso. Muitos o julgavam intransponível para o cinema, até David Cronenberg encarar o desafio de levá-lo para as telas e filmá-lo na Inglaterra, Canadá e Japão, em 1991. De fato, a tarefa de transformar esse argumento em filme sem resvalar na mediocridade parecia ser uma tarefa das mais difíceis. Cronenberg superou todas as barreiras da transposição e criou um filme extraordinário. Ainda não li o romance, mas embora digam que Cronenberg tenha atenuado bastante o livro original, pode-se dizer que o canadense nunca levou suas bizarrices até as últimas consequências que nem em Naked Lunch. Em tempo: alguém tem dúvida de que William Burroughs, em seus delírios, escreveu esse livro na sublime companhia espiritual de Franz Kafka? Entre metamorfoses e mutações, a arte se recicla e se renova. Contar uma história dessas sem que o resultado se torne uma bobagem muito grande é mesmo coisa de gênio. (Vlademir Lazo)

M. Butterfly (1993)

M. Butterfly é um filme sobre a superfície da imagem. A ficção do corpo. O corpo é a peça-chave da filosofia misantropa cronenbergueana. O corpo que se transmuta, que se torna oculto, que resiste, disposto a domar a lógica das pulsões à sua volta, seja as violentas ou sexuais. Para quem ainda não viu o filme do diretor canadense, não se trata de uma adaptação da ópera Madame Butterfly, de Giacomo Puccini, mas da relação de Rene Gallimard, o personagem de Jeremy Irons, com uma interprete do papel-título em uma montagem da famosa ópera. A obsessão do primeiro pela imagem de Butterfly, cuja efígie é a materialização dos seus desejos, uma representação de algo próximo de um sonho (ou de um pesadelo), faz com que Gallimard persiga o seu adorado objeto de veneração por todos os lugares. Um grau de encantamento do qual não se quer acordar. Ao mesmo tempo, uma ambígua relação do exótico mundo da cultura chinesa com as perversões da burguesia ocidental (como define a personagem-título), que conduz a jogos políticos e a um intenso romance. Mas a trama aqui já não é mais apenas o que parece, ela revela-se um emaranhado de expressões faciais, de olhares, de gestos, de medos, de desejos, de frustrações, de expectativas. E o próprio Jeremy Irons, que nos acostumamos a ver vestido de modo impecável, com sua postura absolutamente contida e equilibrada, seus movimentos medidos, as palavras utilizadas de forma exata, com toda sua etiqueta aristocrática sendo posta em prática de forma exemplar, ao final não será mais o mesmo, depois de ser amado por uma mulher perfeita e após a visão de damas esbeltas com cheosan e quimonos, que morrem pelo amor de indignos demônios estrangeiros. Um filme sobre aparências, os enganos e a transitoriedade, as falsas percepções e certezas de um personagem inserido dentro de outra noção da realidade, como em tantas outras obras de David Cronenberg. (Vlademir Lazo)

Crash — Estranhos Prazeres (1996)

Antes que um filme sobre perversões sexuais, Crash é uma narrativa sobre valores contemporâneos: é consideravelmente moderna a percepção de que afinal nos mecanizamos cada vez mais, e este filme de Cronenberg trata dessa nova condição com impressionante exposição — os corpos, os movimentos, as penetrações na carne (e da carne) são retratados com brutal transparência, quase um sentido físico extra-tela, uma força mesmo aterrorizante. Mas não tanto quanto a que impulsiona as personagens do longa, que procuram nas cicatrizes, nos hematomas, colisões, sangue e feridas toda sorte de compensação por sua deficiência sentimental; quando as batidas de carros as excitam, é como se as máquinas lhes fossem armaduras com as quais resolvem finalmente entregar-se à luta, ou ao prazer. É portanto uma forma de decepção íntima que as anima a terem o gozo com a dor, pois na alegria é que elas sofrem mais. Então quando dois corpos se abraçam e se penetram, a cópula é antes uma exibição fria de poder e domínio que um ato humano de envolvimento. Se visto apressadamente, Crash parecerá a descrição de uma simples jornada de autodestruição inconsequente e fútil. Mas ainda que talvez seja também isso, há algo de mais profundo e tocante. E tocar nesse nervo doloroso é tarefa cumprida com êxito por Cronenberg, que, como tentam suas criaturas, é incansável manipulador de corpos e mentes. (Filipe Chamy)

eXistenZ (1999)

No final dos anos 90, Cronenberg já abandonara havia muito as mutações e deformações físicas extremas da primeira fase de sua carreira em favor de um universo em que a mente é a origem das atribulações do indivíduo, mas é apenas em eXistenZ que esse ponto de vista se concretiza da maneira mais radical até então. Antes, o personagem cronenberguiano via-se delimitado (em como percebia a si mesmo e se colocava no mundo) pelo seu próprio corpo, e só podia sair de sua passividade, com resultados violentos, via intervenções externas — parasitas, deformações, experimentos científicos malsucedidos —, mais tarde colocadas sob um frágil controle: o homem maquina sua própria mutação. Em eXistenZ, porém, isso tudo desaparece, porque o fora não existe mais. Tudo está no jogo, tudo está na mente. Suspeita-se até mesmo do próprio corpo, talvez apenas outra ficção, como toda a (aparência de) realidade que circunda os personagens. Certos elementos típicos da primeira fase dão as caras, como a bioporta na espinha e o gamepad, porém mais como despiste ou referência irônica ao universo mental do diretor, e preenchendo o papel de alívio cômico mais de uma vez; e deve-se destacar como, fora a própria bioporta, todas as mutações que vemos — o console orgânico vivo, os anfíbios mutantes — não são causadas nos próprios personagens, e sim na realidade/ficção mental pela qual se deslocam. Daqui em diante, o fantástico e a ficção-científica começarão a sumir do cinema de Cronenberg, conforme essa realidade que é criada e deformada obedecendo aos impulsos da mente passa a assumir formas cada vez mais “realistas” (delírios esquizofrênicos, mentiras contadas deliberadamente); e, embora eXistenZ adote uma postura de completa negação de que sequer haja um fora, nos filmes seguintes o mundo externo voltará a dar sinais de vida, apenas para ser ferozmente repelido. Porque a única coisa que pode sacudir os personagens da nova fase de Cronenberg de sua passividade é a mesma que tanto afligiu os anteriores: um assalto inesperado da realidade física. Em retrospecto, diante da situação dos protagonistas de eXistenZ quando o filme acaba, Seth Brundle não terminou, no final das contas, tão mal. (Robson Galluci)

Spider — Desafie Sua Mente (2002)

“Se o hábito faz o monge, quanto menos monge, mas hábito se faz necessário.”

Essa foi a primeira frase sobre Spider que me fez ligá-lo prontamente ao protagonista solitário de O Perfume, de Patrick Suskind. Ambos os personagens manejam com engenho algumas das faculdades mais humanas, ao passo que são absurdamente deficientes em serem propriamente humanos, e é isso que melhor os define. Em Suskind, um perfumista sofre por ter vindo ao mundo sem cheiro próprio. Em Spider, um homem esgota suas últimas forças, num tremendo esforço de memória, para reconstrução de um quebra-cabeça, até chegar a quem escondeu a peça que falta. Na minha trajetória com Cronenberg, Spider parece o monstro mais contido. Aliás, tudo ao redor serve apenas para ilustrar a contrição do personagem, em verdade, certo desmerecimento por tudo que pareça acessório em relação à sua obsessão dramática pela morte da mãe. Sempre me ocorre pensar que os ambientes entre cinza e tons pastéis denotem a falta de sangue (como signo de vida) nestas histórias de personagens que impregnam a cor do filme com a profundidade de suas questões. No jogo de substituição das personagens femininas, confesso, minha atenção perturbada se viu esfregar o olhos. Sofro ao pensar naquele personagem-aranha absorto na criação de sua própria rede mantendo assim as perspectivas turvas ao levantar a atenção de seu projeto. É fácil perder o fio da meada.. Aliás, para Spider não existe fora: tudo que importa/existe está de alguma forma abarcado por algum dos nós que ele foi deixando pelo caminho. Engraçado perceber a dor do protagonista ao não poder sair à rua com um mega novelo, e amarrar a cidade inteira. Acaba contentado em expor seus fluxos no quartinho apertado do sanatório. Complexo de Édipo? Na verdade a obsessão de Spider passa tanto pela morte da mãe, como pela criação da narrativa à qual precisará dar um final. Um homem perturbado que se isola na solidão da paranóia, criando intrincadas relações neurais, teias, para resolução do quebra cabeças. Aquilo que se esconde, ou aquilo que escondemos de nós mesmos? Quem nunca viu esse filme? (Geo Abreu)

Marcas da Violência (2005)

Marcas da Violência profana as escrituras e retifica o mito do assassínio original em página nova, onde Abel mata Caim, ganha o perdão no lugar do exílio e funda sobre seu corpo o edifício da sagrada família, misturando no mesmo barro o sangue inocente com o maligno. Porque há um mal atávico que sopra do Mediterrâneo no ouvido dos homens e contra o qual não vale a composição dos velhos testamentos, por isto Marcas da Violência é menos sobre a história das fundações e as fundações da História do que sobre o papel do perdão na manutenção do mundo; um perdão não ao indivíduo, mas à natureza e seu mistério, interregno rudimentar geradouro do bem e do mal, do pai e do assassino. Como quando Tom, aos pés do seu matador, é salvo por um tiro do filho. Sem saber o que esperar, se a reprimenda do pai ou dois tapas nas costas, ele permanece quieto, assustado, dando conta ainda do estranho quadro que lhe assalta os olhos (três corpos em torno do pai baleado), estes olhos prematuros jamais expostos a um certo mundo que rosna e espreita aos portões da cidadezinha. Tom levanta-se, tira das mãos adolescentes do filho a espingarda e o absolve com um abraço, gesto redentor do patriarca que tem o rosto manchado de sangue. Não importa que seus prodígios se extraviem, a violência acaba sempre por encontrar um caminho de volta, e é natural que se proceda no seio da família a esta esquize elementar: entre o filho puro e o corrompido, entre o pai e o estranho. Daí a beleza da composição de gestos na cena final. Restaurar a casa que tomba sem esquecer que em nossa pedra angular foi imolada uma criança. (Luis Henrique Boaventura)

Senhores do Crime (2007)

O início de Senhores do Crime parece saído de uma história de Dostoiévski. Em quatro minutos de filme, Cronenberg apresenta duas mortes. A primeira, um assassinato praticado por alguém que experimenta pela primeira vez a sensação de matar. A segunda, de uma adolescente grávida que busca socorro em uma farmácia, com o que parece ser uma hemorragia. Levada ao hospital, ela não resiste e morre um minuto antes do nascimento da filha. Ao encontrar o diário da garota, em meio a seus pertences, a enfermeira responsável pelo parto decide ir atrás da família para entregar o bebê. Através do diário, as histórias das duas mortes e da parteira se ligam a uma família russa mafiosa, que usa um restaurante de fachada para seus negócios. Falar mais que isso sobre a trama é estragar a experiência que o filme proporciona, antecipando as viradas de roteiro. Apesar de mergulhar no mundo da máfia russa, apresentando o código de tatuagens e rituais de aceitação, Cronenberg não faz um filme interessado em depor sobre o sistema (mesmo tendo detalhes cuidadosos na representação, como o uso de facas no lugar de armas de fogo, obedecendo aos códigos da Vory v Zakone, e o sotaque impecável de Viggo Mortensen – cuja atuação é um dos grandes trunfos do filme). O mérito do diretor está em utilizar o mundo de um chefe do crime, capaz de tratar com a mesma naturalidade seus negócios e uma panela de goulash no fogo, para compreender alguém que vive a violência como profissão. Descobrimos também que a violência, além de ser ação natural, é uma experiência pessoal, particular a cada indivíduo, mesmo em um grupo regido por normas de condutas que não permitem exceções (a instabilidade emocional de Kiril, personagem de Vincent Cassel, por exemplo, contrasta com a tranquilidade de Nikolai, o motorista de Viggo). Encontramos a assinatura de Cronenberg, cineasta legitimo do cinema de autor, especialmente na representação visual de como essa naturalidade é experimentada por aqueles que habitam o mundo da máfia. Cronenberg é o diretor que vai contra a corrente do discurso condenatório de todo e qualquer tipo de violência, interessado em investigar o que a gera. A eleição dos gêneros de horror, suspense, drama, que marcam sua filmografia, são apenas um meio para realizar a anatomia de uma das mais cruas emoções humanas. Senhores do crime é um ensaio sobre a proposição de que “cada pecado deixa uma marca” (frase do pôster de divulgação da produção). Sejam elas visíveis como as tatuagens de batismo de um grupo mafioso, ou daquelas que não se confessa nem às páginas de um diário. Quem não as carrega, que atire a primeira pedra. (Fernanda Canofre)