Por Pedro Tavares

Para Bazin, a história do cinema tem como horizonte o desaparecimento do cinema. Até lá, essa história se confunde com aquela que de uma pequena diferença que constitui o objeto de uma incessante recusa: sei bem (que a imagem não é a realidade), mas ainda assim… – Serge Daney em “A Tela do Fantasma”.

O mesmo Daney, em A Rampa, questiona: “Como ganhar de um morto?” A resposta, o próprio Daney oferece na sequência: “Ao dar a ele mais um corpo, é claro”. A imagem, o corpo, ganha, há séculos, corpos e mais corpos. Naturalmente, estes corpos passam por adequações de acordo com as conveniências do momento e possibilidades de diálogo entre elas: para o cinema, é o momento de interação com os games, pixels, glitchs, a velocidade extrema ou a máxima calma. Também o momento de experimentações graças aos dispositivos mais baratos e a possibilidade de criação solitária ou com equipe mínima.

Jean-Paul Fargier analisou a condição do vídeo com a possibilidade de sua filha, sozinha, empurrar um carrinho de bebê vazio em “Poeira nos Olhos”; Fargier compara o cinema com um passeio comum e consciente entre pai, filha e um carrinho de bebê. Para ele, o vídeo não habilita a realidade ao encontro, pois no vídeo não esperamos por ela. É por esse viés comparativo que se aceita o experimento de Jacques Tati em Parade (1974), filme que registra o cotidiano de um circo filmado em película e vídeo que Daney chamava de “sondagem no mundo do vídeo”. No filme, um embate de escrever e reescrever o que se vê. Os artistas ganharão dimensões distintas conforme a mudança de dispositivo, principalmente quando estão em ação. Raul Perrone, realizador argentino, é um exemplo contemporâneo de diálogo entre as duas formas: seus filmes mais experimentais buscam, através do digital, o que se entendia por real e mítico nas imagens do cinema. São viagens por diferentes décadas do cinema, sempre a favor de seu suporte – que nunca é usado.

Narrativas e artifícios

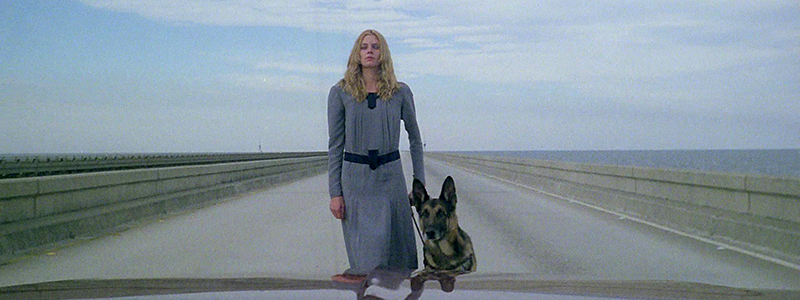

Em extremos, Brian Taylor e Mark Neveldine, panteão do diálogo direto entre jogos e filmes – ainda que James Cameron, Paul W.S Anderson e tantos outros sejam lembrados -, com Adrenalina e Gamer, filmes que lidam com esvaziamento da função do dispositivo com extrema rapidez, hoje já escapam deste rótulo. Hardcore Henry de Ilya Nashuller tenciona o diálogo com a subjetividade do olhar de quem joga: um filme em POV, ou melhor, um jogo que não se controla, adota-se a passividade completa do domínio da imagem. Eis a questão: o filme está vivo? Com outros argumentos, as mesmas questões são feitas para Lisandro Alonso e Philippe Graundrieux, diretores que geralmente entregam a subjetividade àqueles que os controlam – cada espectador com sua certeza.

Este embate entre o palpável e intangível (ou seja, vida e morte) se desenvolveu nos últimos anos com inclinação maior por parte de diretores como Jean-Luc Godard e Peter Greenaway, mas hoje o próprio ato de pensar e agir a favor de um filme parte com esta fusão embutida. Artistas como Ben Rivers, Ben Russel, Leo Pyrata e Charlote Serrand, para citar alguns, cada um a seu modo, buscam o material fílmico a partir de um dispositivo que, segundo Fargier, não oferecerá a realidade. 1048 Luas (2017), filme de Serrand, um exercício straubniano, resume-se ao encontro da artificialidade da imagem à dramaturgia. Sleep Has Her House (2016), longa de Scott Barley filmado em Iphone é mais sugestivo em função da imaginação material e do tempo. Mas o caso mais interessante a citar é o de Subybaya (2017), último filme de Leo Pyrata, onde o diretor entra como alvo “de um bombardeio intensivo”, como diria Fargier. Como espécie de um ricochete às imagens, Subybaya será paralisado, oferecendo suas imagens às chamas de hoje, os glitchs e pixels. A utopia encontra outra, um pensamento pessimista do real – a vida – e que não deixa de ser um pensamento sobre a imobilidade de quem “apenas assiste” – a morte. O mesmo pode ser dito de Cat Sick Blues, filme de horror/terrir dirigido por Dave Jackson que esvazia a figura do assassino a ponto de transformá-lo em um conjunto de pixels. “A cada instrumento, sua destinação, seu impacto”, do mesmo “Poeira nos Olhos” define este momento.

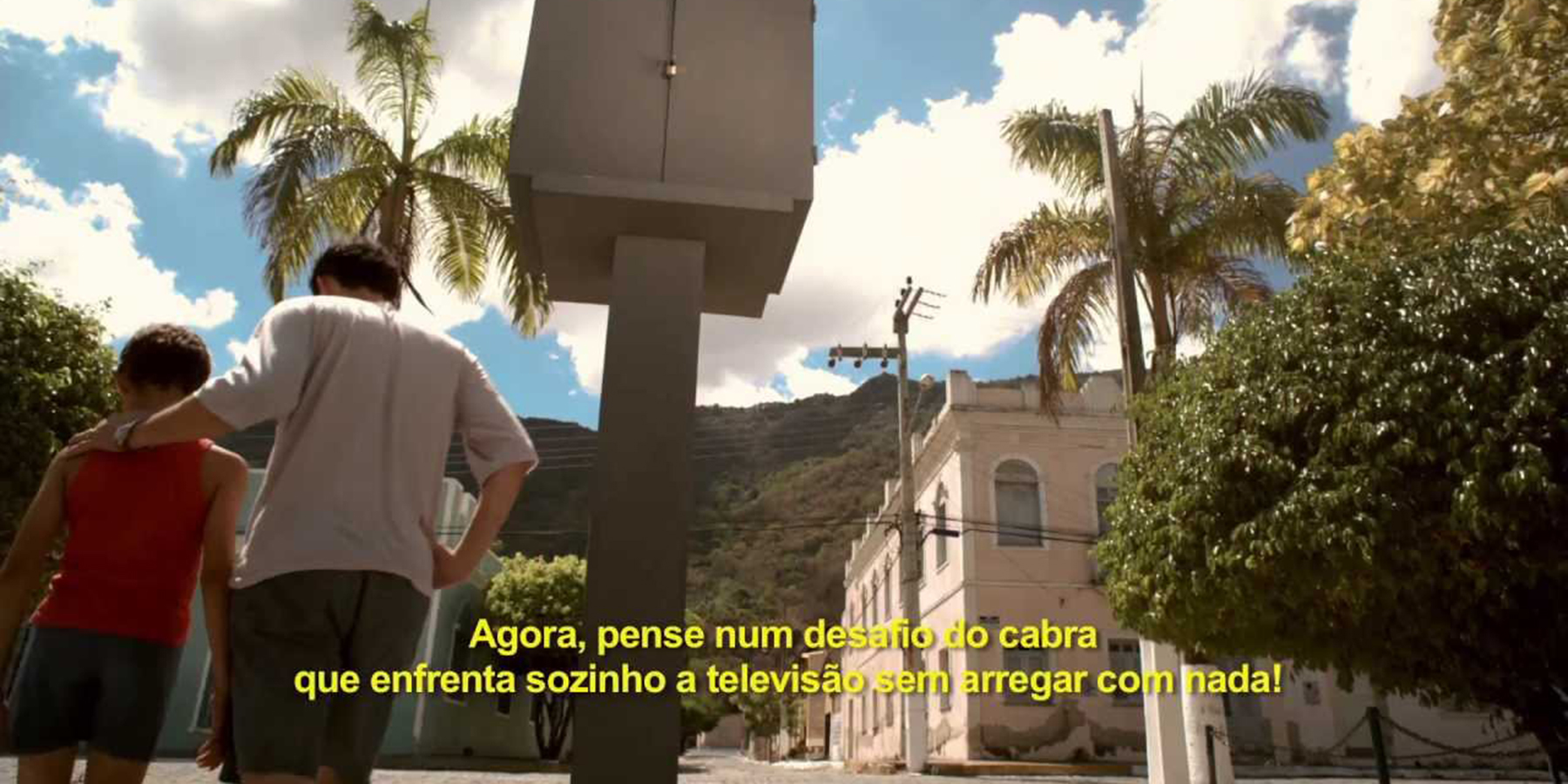

Se o meio é a mensagem conforme Marshall Macluhan, neste contexto já estamos na era profetizada dos dispositivos como extensões dos sentidos. Hoje não é mais sobre expor o método ou escrever e reescrever com o vídeo a artificialidade. A tecnologia e sua essência formam o ambiente. Let the Summer Never Come Back Again (2017), exercício de esvaziamento dramático possível graças ao registro de um telefone celular, no alto de seus 202 minutos, é extremo na briga com o fluxo narrativo, espécie de texto subversivo aos olhos educados – a má qualidade da imagem, a possibilidade da câmera de abandonar seus personagens para buscar outros momentos sem alto custo – nada novo se pensarmos nos filmes em video de Godard -, mas um filme que se afasta da história sugerida. Daney, mais uma vez, oferece a resposta: “a recusa de um mundo anterior, de um plano anterior”. A realidade está além do personagem e é este o alvo da câmera, ainda que esta realidade nunca seja alcançada. Nunca será, nem mesmo em Parade.

Recentemente o diretor Richard Perry adotou em Base (2017) o storytelling ao uso de uma câmera GoPro junto à linguagem de programa de esportes radicais e criando a partir dessas junções um filme basicamente sobre o dispositivo, seu processo de filmagem/edição e como sua imagem reflete a inconsistência da vida e da imagem – o que é o real? Sobra a ele o encargo de divulgar este ilustrativo e ambíguo obituário além das margens do que se chamava de “filme”.

Em busca do irreal

A tendência é que novas imagens sejam produzidas a partir de imagens já existentes ou que se filme ou que já foi filmado outras tantas vezes. Trazer um segundo significado em sobreimpressões, outras ideias além do pensamento original. Isto tampouco é novo na história do cinema. Porém, o processo nunca esteve tão em primeiro plano como hoje. A antologia das imagens parece tão importante quanto o que a sucede como construção analítica, preenchendo o foço entre imagem e espectador. Uma dinâmica particular, independente do real – imagem – mas que o recria em excesso. A busca simulada que cria independência ao real, nunca confundido, mas livre para abundância. É o momento da fartura visual, nem sempre pura e relevante e apta à queixa, longe da questão da figuração ótica e sim pela relação direta à existência, longe de referências, ou seja, a crise de representação. Esta ruptura de vida e morte está justamente no significado da imagem no cinema; como e o que ela representa entre a tela (do cinema, da TV ou do smartphone) e o receptor.