Por Felipe Leal

“A pressão real tem outros resultados: estabelece a concorrência entre os organismos desiguais, e se não podemos dizer como as espécies entraram na dança, podemos dizer o que é a dança”

Georges Bataille, em A Parte Maldita

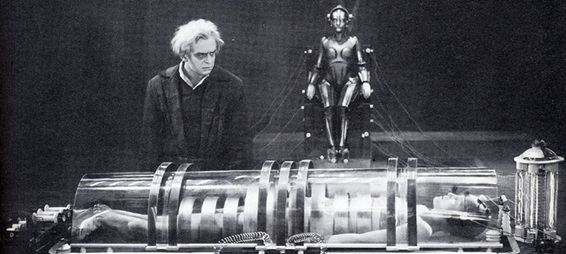

A perplexidade suscitada sobre a pergunta “o que é uma máquina?” liga-se de imediato ao porquê da existência do aparato, uma vez que sua configuração, pré-ordenada, se liga por um grosso liame à sua utilidade; ou ainda: “a que fins ele serve?”, o que é o mesmo e está imediatamente conectado à curiosidade, mais resumida ou mais sedenta, sobre o funcional daquilo, como todas as partes vêm a participar do ato integrado, de forma que tanto a cascata de dúvidas, fechaduras e espantos quanto àquela que ultrapassa a superfície do maquínico, adentra seus pormenores e finda, reemergindo, num unívoco sujeito-máquina, ambos os percursos de síntese do pensamento e do dispositivo, pode-se dizer, são circulares e infinitos em suas técnicas, cujo resultado é a sobrevivência da circulação ela mesma. Das milhares de cintilâncias espraiadas pela história como constelações de ideias e dispositivos funcionando indistintos como máquinas, pois, quem (atenção: quem) melhor que o aparato do Partido Nazista para personificar num só homem raça, nação, marcha, estatuto simbólico, filosofia, lei econômica geral, cordão familiar, governo quase total das noções de alteridade, presente, passado e futuro? Quem melhor que a propagandista do Partido, aliás, para fazer de tudo isso um corpo fílmico que é também um corpo maquínico perfeito? – perfeito para seus fins, como numa erótica do convencimento que antedita todo o enlace.

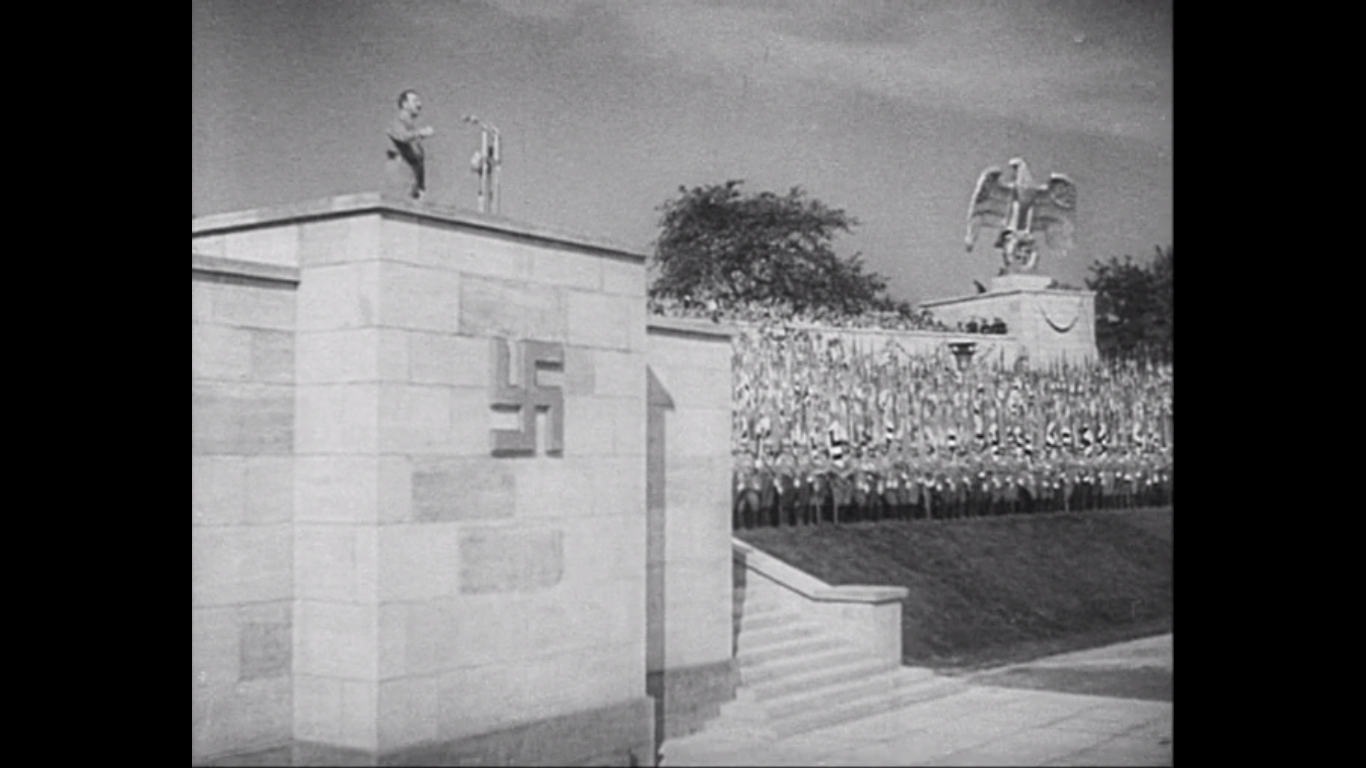

Repensemos Triunfo da Vontade (Triumph des Willens, 1935) como se o nome-rêmora com que nasce – por encomenda, nada menos –, “filme de propaganda”, antecedesse o caráter de “documento histórico” que marca os letreiros de início. Repensemo-lo em sua curiosa dualidade de adjetivo e de advérbio, assim como as máquinas são apreciadas e avaliadas também pela qualidade de suas tecnologias, refletidas estas nas alterações das formas e intensidades propostas. Estar na ponta tecnológica, desejar ali estar como os nazistas implicaram num dispendioso horror de energia higiênica excedente, requer maestria, supressão, compressão de todas as formas possíveis. Que seus efeitos sejam desejosamente encaixados ao nível de indicialidade mínimo necessário à primeira visão histórica superficial, isto é um resultado naturalmente almejado pela pompa entroncada dos bustos de seu mito e comitê: ser propagandístico porque a completude de sua máquina de gerência e domínio coletivo depende da impressão do Führer, dos corpos cimentados aos de sangue; tudo serve a ele e se solidifica por ele, como a invisível potência das fontes (springs: primaveras, jorros). E, no entanto, o adverbial ricocheteia através dos cantos, anunciado na mais invisível pressurização do manifestado onipresente, porque ser erigido às maneiras do propagandístico é assumir um enlameado de cinema, do que o cinema potencializa na situação-limite em que é necessário mostrar, tornar presente, algo do tudo, tudo de um algo, e recobri-lo com uma sinestesia de desejável, ardente.

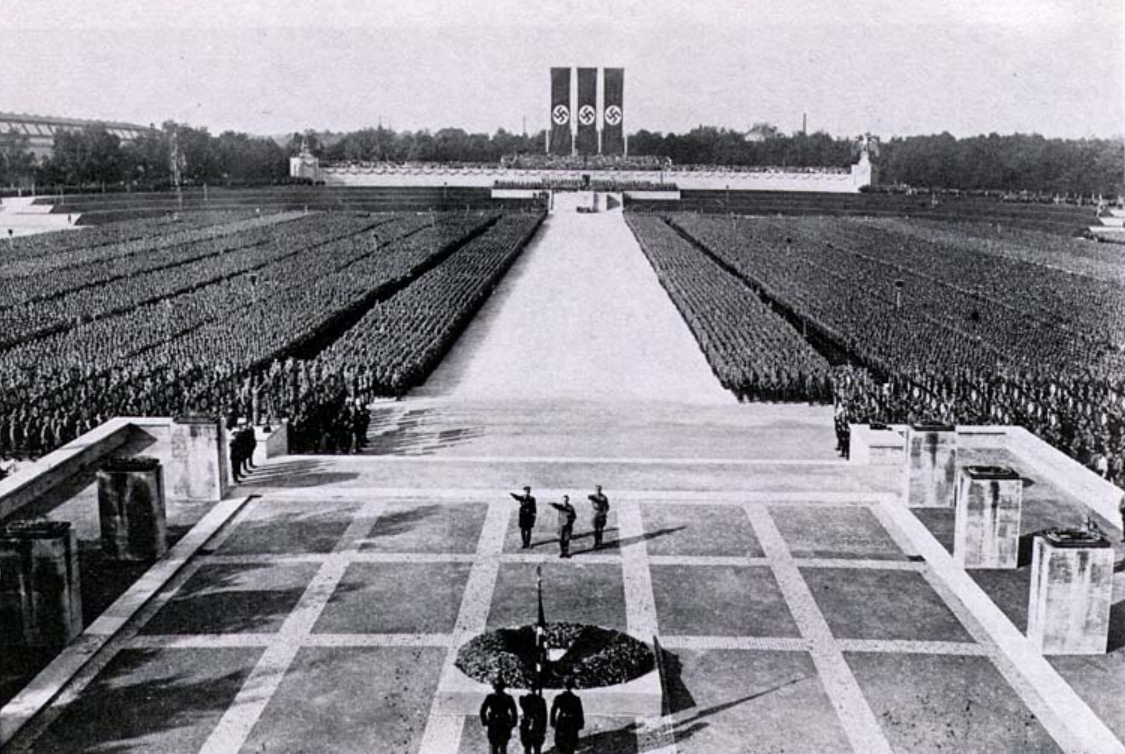

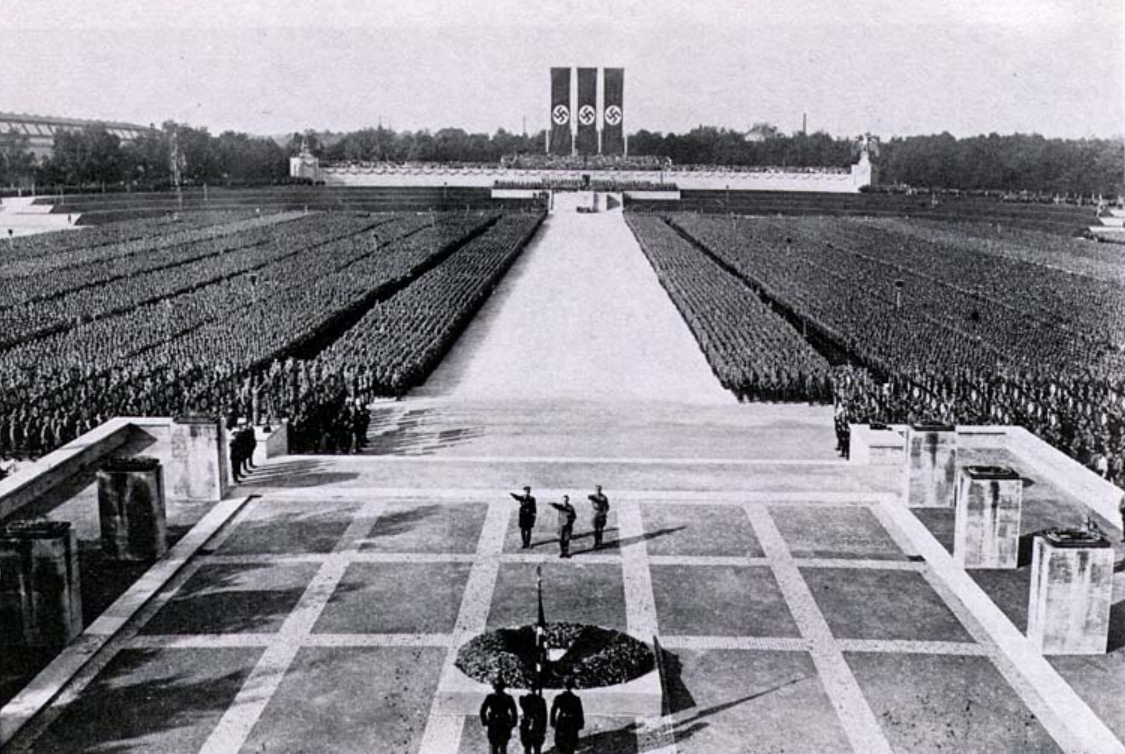

A língua em formato de anel, adiante num estado tautológico, no busto emocionado, artificial e exageradamente hesitante, à beira de uma convulsão apaixonada, de Rudolf Hess, custa a afirmar fingindo o custo afetivo que é a própria afirmação: “Hitler é a Alemanha e a Alemanha é Hitler”. Que coisa é simultaneamente uma e outra? Entre muitos os exemplos, e quase sempre por apenas um momento, vê-se tal situação dúplice naquilo entre quem ama e quem lhe realiza a ação. O que a publicidade realiza não é tão-somente que um sujeito seja um outro que detém certo artefato ou qualidade, mas que o fetiche persista, que eu persista ‘faltando’. Se a engenhosidade do Partido foi a de ter multiplicado a incondicionalidade do amor ao Estado-Paternal, seu artifício sub-reptício, ardiloso, foi, como o de muitos pais, o de também ditar, como que por uma insígnia inquebrantável, também o que é o amor: explicitamente, as formas possíveis e circunscritas de amar. Fazer propaganda propagandisticamente é o arriscado excedente de deixar a máquina nua, antes exibir a organicidade rígida de suas operações do que esconder o pistilo. Triunfo é a potência desavergonhada da planta enquanto máquina da reprodução de si mesma. Exibir a serialidade da energia dessa potência recortando, com aresta de quadro, as fileiras de trabalhadores tão dispersos quanto conjuntos numa marcha, fazendo-as se mostrar na infinidade não do que realmente são (uma raça autodenominada e louca), mas daquilo em que o partido acredita e em que devem acreditar por espelhamento: uma ordem diluída de um número que parece ser mais do que é, com origem sem ponto de início e futuro como vetor puro de progresso. Vemo-los, a todos os soldados, como o continuum sacrificial, o custo vivo de uma Ideia que, para atingir sua efetivação, deve atentar sobre o desvio de seus meios.

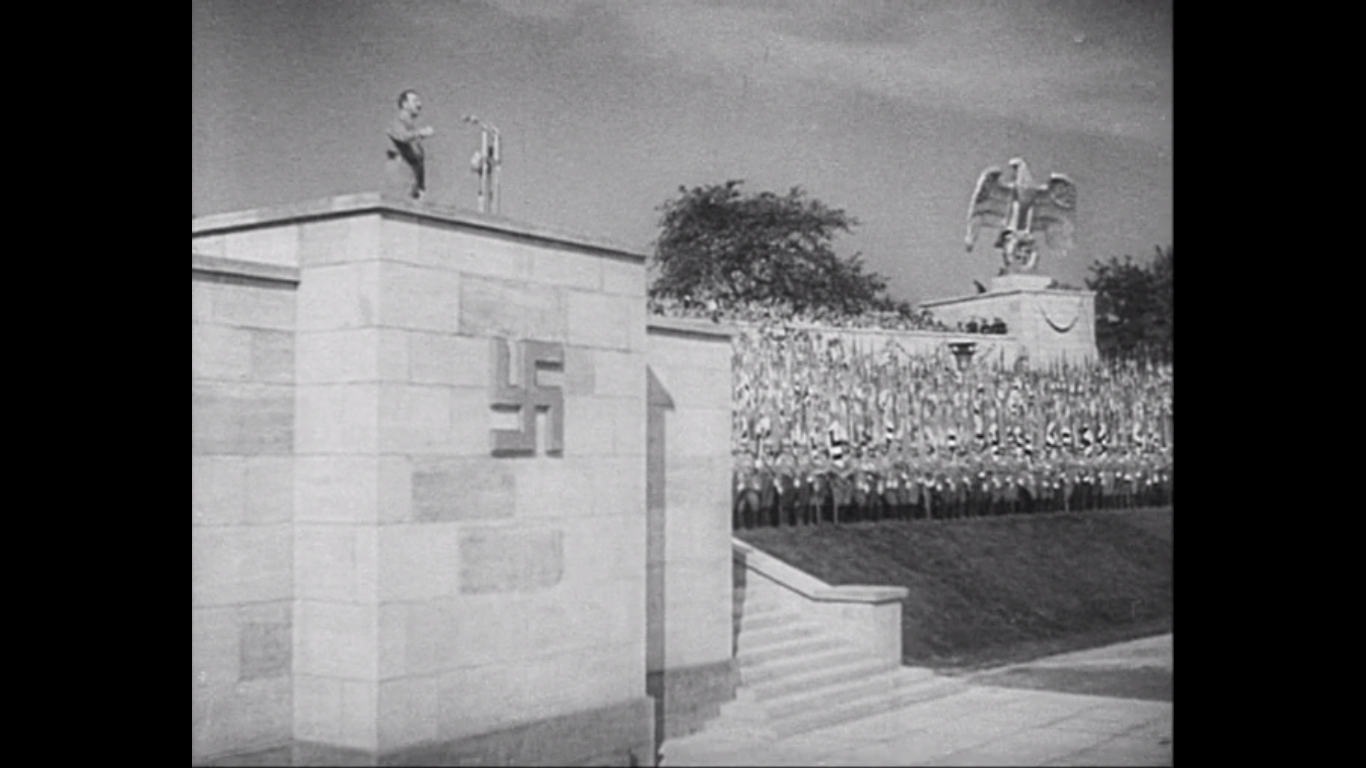

Seria demasiado histérico, quiçá de uma polissemia empurrada, visualizar algo de fálico na suspensão rija do braço na saudação nazista? Ora, que o peso da inclinação decididamente fique a cargo do dispositivo (textual, chamado argumentação), há algo sobre a constância assinalada do gesto que não podemos ignorar, por vir à tona também pelas políticas que um quadro encerra; interessemo-nos pelo filmado, aqui, e ainda que puramente. Pelos estalos geométricos de Riefenstahl, o Ave! é ora a linha basilar que encabeça o percurso restante ao céu, dividindo homem e o elemento imaterial de sua conquista, ora uma seta que liga o corpo, da maneira que pode, ao imaterial guia, projetando o corpo até Ele; ora a massificação esmagada de espectadores para os quais o rosto pouco importa, ora o preciso e afiado lançamento de uma continência “universalmente” reconhecida como desaguando, pelo ar comum, nele: ele, a válvula; ele, a fonte da convergência da vida inteira.

Não há um segundo no filme disposto a exibir algo da organicidade da vida cotidiana, marginal à dedicação ao Partido, dessas milhares de vidas que seus gerentes enumeram em discurso com fácil disposição, nem mesmo a sucessão de cenários que fabrica o despertar de Nuremberg como uma cidade plácida de muros, bandeirolas e córregos: o elemento humano, pela brevidade de um pinball geográfico-ilustrativo, está ausente e não há um ruído qualquer de presença particular, logo quando o resto do documento filmado é entregue aos olhares difusos, discursos em cusparada, silhuetas conglomeradas e público incitado a permanecer restrito à sua localização nessa monumental arquitetura de um desfile ininterrupto. Até a cidade recende, arquitetonicamente, ao Partido. Está asséptica para ele.

Nos meados dos anos 30, pensemos no peso, na pouca discrição de um aparato cinematográfico, no articulado arranjo quase inumano dos blocos de figuras dispostas a servir, em numeral e forma apolínea, o Führer, e aos rostos capturados por um close fugaz de Riefenstahl, sobretudo aqueles das crianças, a equivalência será a de um pedido para um cano de escape ou para um botão, uma vez trocados de máquina-mãe, que sorriam diante do intricado jogo de uma totalidade nova a quem devem servir. Nenhum tamborilar homogêneo cúmplice de um maquinário de poder, não importa quão cristalinas sejam as ficções de suas paredes e daquilo que lhes é estranho, “de fora”, pode resistir, absoluto, ao sorriso desviante e fugitivo dos garotinhos, que não deviam estar felizes, mas parecendo felizes, ou mesmo dos soldados de cabeças irresistivelmente para-lá-e-para-cá-, descentrando a sobriedade de uma linha, atentas e autoconscientes ao caráter demonstrativo do próprio desfile, logo quando a total concentração do corpo devia obedecer como uma régua que o olhar de Hitler mede, confere. Não. Não uma máquina: esta não pode conter furos. E, no entanto, quanto mais lustrosa e obediente, mais sua pressão escapa à regra, mais suas partes, inconcebivelmente feitas para desconhecer em totalidade o que ali se passa – esta é a dança, não perguntem mais nada –, rebaterão com um desconhecimento de papel que só aos olhos menos atentos parecerá a humildade que a encomenda e que os princípios demonstrativos exigem. Como são minúsculos, esses que não são seu Guia. Como são simplórios, das terras pré-unificadas de onde vem e pelo desconcerto que seus corpos emanam aqui defronte seu predecessor e enviado.

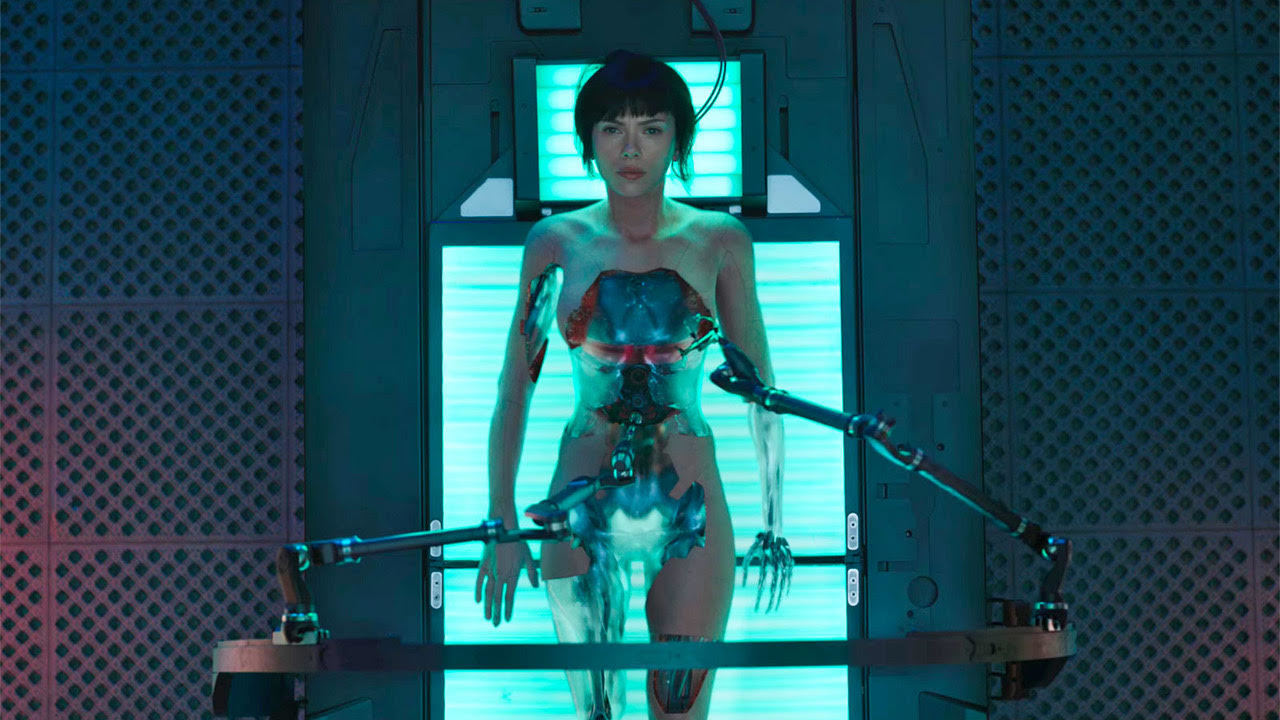

O que é comum a todos eles, a estes rostos e corpos de uma vez só? Pela perspectiva imperial de um mastro de bandeira flutuando e presidindo os arcos que compõem seu centro, como numa mesa de convidados cuja colocação serve de artéria à festa, pela inclinação dançada das faces e miradas, postas em dança também por aliciamento e por sopro da formação de quadro – tudo olha acima e ao redor de si mesmo e visando o torpor aquilino da voz de seus generais, voz que é única e viaja em círculos, monólogo eterno do totalitarismo. Hitler fala para a Alemanha, mas a Alemanha nunca lhe responde. Uma fábrica “sonhada” reconhecível por seus chiados e pela ordem de colocação de seus elementos. Entre a corporeidade e o maquínico, a história preservou assustadoras tentativas de união. São as brechas desses casamentos que legam as perguntas ocas, ainda que hoje saibamos dos furos e das infiltrações: como pôde, como pôde um povo inteiro e por tanto tempo, digamos, obedecer a um pai? Seus ecos relembram numa atualização que mobiliza algo do ciborgue, pois não confiamos que fossem inteiramente humanos, nem tampouco manejáveis o suficiente para serem peças puras. Logo quando a fórmula fabril residia precisamente lá: são da estirpe de seu pai, e não só Hitler é excessivamente humano: a dedicação de seus filhos à pureza fabricada da Terra-Mãe é o que lhes faz, enquanto peças engenhadas para servir estritamente a seus fins, acrescer à humanidade, talvez de uma vez por todas, um possível maquínico.

Devemos ao engenhoso aparato nazista um alargamento que é produto da mesma duplicidade adjetivo-adverbial, uma vez que “ser humano” passa a ser uma espécie (de categoria) maior quando um fragmento inteiro de história pede licença para devir-máquina. Há alcance e codificação prescritos aos gestos afetivos, encurtamento de mobilidade aos acúmulos e interesses voltados ao futuro (de si), agora todos centrados na Pátria “de lá”; a caracterização constitutiva, familiar, recebe uma cisão de um inquietante e insistente destacamento, ficando a figura do jovem sempre à parte nas menções populares (“uma família e, a seu lado, sua parcela de juventude”, leríamos); a participação nos ensinos e alternâncias morais perpassam as gerações de modo a alinhar qualquer espécie de lei àquelas vindas de mais acima, e as sensações físicas de uma trajetória histórica individual se agarram às propulsões e narrativas da ascensão e vitória do Partido, de seu início minoritário ao inevitável império racial futuro, com a mesma fidelidade que uma planta engenhada deve vir a se materializar em sua complexa montagem. Para acreditar em seu impossível, que o volume de sua pretensão teria a circularidade germinativa de uma gônada e de um útero, Hitler, a metonímia Hitler, precisou esculpir uma ideia maternal-maquinal a partir de uma outra, de Estado. Para veicular os signos de tal gravidez e de uma terra prometida, o triunfo de uma vontade, seguindo no que uma vontade ainda não pôde efetivar no presente, no que ela ainda é, aliás, só mirada, necessita que estejam mais que visíveis as capacidades e leis ordenadoras de sua obtenção.

Máquinas, se ainda não o sabemos de todo, são tanto uma alquimia da retórica quanto uma da produtividade. Hitler é a Alemanha: confiamos na máquina cujo autor assume suas responsabilidades e porvires. A Alemanha é Hitler: para que a máquina me convença, isto é, me convença a dobrar e me fazer passado diante da aceitação daquilo que me foi feito novo, devo atestar que ela realiza sua função com cada vez menores danos e operando com maior peso sobre si. Mas foi um fardo concentrar para si a Alemanha?, perguntaríamos ao Führer, nós que não temos voz, nós que marchamos, recuamos e acenamos? Máquinas não perguntam; corpos, sim, especialmente quando dançam. Então o que pergunta a distorção imagética encrespada quando, tomadas de certa diagonal, fileiras e colunas de pernas em largas botas pretas desvelam um borrão informe demais para durar? Talvez façam querer saber qual o custo da potência de uma vontade, a nós que já vimos as ruínas futuras? Talvez seu intuito seja mesmo o de uma erótica, e aquele martelar, ainda que serial e simplificado, enfeitice o tempo presente com a majestade de um pavão a mostrar, por disputa amorosa, o dispositivo de corpo mais atraente que aqueles outros, recuados para fora não do que é, mas do que deve parecer ser. Jorge Luís Borges já nos narrou de dois artesãos numa contenda perante o rei, ficando vencedor aquele que, em resposta à magnífica pintura do reino feita por encomenda misturada a duelo, retira de debaixo de um pano um espelho, superfície por excelência do simulacro, e mostra a pintura do reino adiciona de uma cintilância daquilo que é outro.

Um ente outro mais eu que eu mesmo: a mecânica de linguagem do grande pai-patrão é autoexplicativa em sua erótica de ciborgue, pois que subsiste algo em comum entre a permissão do corpo em transitar pelas máquinas e o evento germinativo que lhe deve ser infinito, aqui: a marcha de um partido que vem por detrás – que precede, aliás sempre além do campo de visão possível –, que segue ”através de nós” e que se estica adiante para um Éden esférico, puro. Como um braço estendido, vetorizado para o centro que lhe devolve a certeza de sua funcionalidade recém-descoberta. Como sua arquitetura singular, a rocha sobre rocha cuja periferização, esmiuçada pela propaganda duas vezes nua, diz que, àquela mesa, o pai fala numa altura acima de cada bloco e para os blocos eles mesmos. Ideia desvairada, a de que toda a histeria quase infantilóide daqueles discursos berrados se direcione à arquitetura mais do que ao numeral a quem diz servir? Paga-se o preço do desejo de potência, por vezes, engolindo o excedente de energia de que não se necessitava em primeiro lugar. Entre corpo e máquina, a aparição das veias marca a fome. A máquina fará ruídos estranhos, caóticos ainda que repetitivos. E entendê-la é falar, ainda que por um momento, a língua de sua “maquinicidade”. Muito além das inteligências artificiais, Riefenstahl legou, independentemente de seu patronado, uma imagem do que restaria, do que poderia vir a ser se seu sonho propagandeado tomasse concretude: a exatidão louca, impossível, de nosso momento derradeiro, em que o último homem em pé, circundado pela poeira do que destruiu, findará percebendo que esteve o tempo inteiro falando com rochas. Sua máquina terá falhado, e duplamente, porque há uma intricada maquinação por detrás, atravessando, entre as pedras e seus corpos, falando uma linguagem de “erodição” muito mais antiga que nós.