Por Adrian Martin

1. Objetos Misteriosos

Perto do início de Feeling Sexy (1999), único filme até agora feito pela artista australiana Davida Allen, Vicki (Susie Porter) analisa um corte médico, um espécime cerebral em vidro, e indaga: “O que é a imaginação?”. Esta é uma das grandes questões subjacentes e anima o impulso surrealista no cinema. Eu poderia expressar isso de maneira diferente: qual é a parte invisível de um objeto e, ainda mais particularmente, de nossa experiência desse objeto? A vida cotidiana é cheia de objetos que, em sua aparência exterior, trazem pouco do que significam para nós: as memórias que desencadeiam, os incidentes em que estão envolvidos, as emoções que catalisam por meio de uma cadeia de associações internas. Para chegar a essa realidade mais profunda de aparências ocultas, você tem que contar uma história, pintar uma imagem, cunhar uma metáfora – ou fazer um filme.

E nós que estamos fazendo todo esse sentimento – nós também somos objetos misteriosos; Podemos parecer tão inertes ou inanimados quanto os objetos físicos ao nosso redor. O que é nesta massa de sangue e ossos, de órgãos e vísceras, que parte de tudo isso é materialmente nosso? Qual é o verdadeiro pensamento e sentimento, o amor e o sofrimento? Onde está o reino sensual, o reino poético, o reino criativo do ser humano? Qual é a imaginação nesse cérebro miserável e seccionado sob o vidro?

A própria palavra surrealismo, como é bem conhecido, significa um super-realismo, um realismo elevado. Não significa, em primeiro lugar, irrealismo ou anti-realismo – um equívoco comum. O alicerce da arte surrealista é, em muitos casos, extremamente realista. Jean Cocteau refletiu certa vez sobre sua experiência de fazer Orphée (1950): “Quanto mais perto você chega de um mistério, mais importante é ser realista”.

Georges Franju, com espírito semelhante, prefaciava seu curta-metragem La première nuit (1958) – um conto lírico de amor vislumbrado e perdido entre crianças, quando os respectivos trens que eles se encontram e depois passam longe um do outro em um metrô – com essa passagem dos autores originais de Vertigo, Pierre Boileau e Thomas Narcejac: “Um pouco de imaginação para que nossos gestos mais comuns se tornem carregados de um significado inquietante, pois a decoração de nossa vida cotidiana dá origem a um mundo fantástico”.

Franju também refletiu sobre a experiência inerentemente surreal da mudança de casa: de repente, os objetos domésticos se tornam estranhos e hiper-realistas, à medida que ele os remove de seus pontos habituais e os embala; espaços estranhos e zonas da casa – um canto empoeirado, um local esbranquiçado onde uma imagem pendia uma vez – são notados pela primeira vez. É a apreensão de um mundo surreal e estranho sob o mundo dado ou dentro dele.

Franju foi um dos vários artistas modernos que retornaram ao grande amor dos surrealistas: os seriados de crime e fantasia feitos na era silenciosa por Louis Feuillade, longos filmes (ou séries em episódios) nos quais assassinos em trajes de homens-sapos pulam pela verdadeira Paris e cafés com contracenantes involuntários sentados à pouca distância. A homenagem específica de Franju a Feuillade foi seu filme Judex (1963); mais recentemente, Olivier Assayas retornou a outra série de Feuillade, The Vampires (1915-1916), em seu Irma Vep (1996). Alain Resnais nutriu seu próprio projeto nesse sentido, comentando: “As pessoas dizem que há uma tradição de Méliès no cinema e uma tradição de Lumière: eu acredito que há também uma corrente de Feuillade, uma que liga maravilhosamente o lado fantástico de Méliès com a realismo de Lumière, uma corrente que cria mistério e evoca sonhos pelo uso dos elementos mais banais da vida cotidiana (entre os comentaristas de Resnais, Richard Roud chama essa conjunção de fantasia e realismo, estilo Magritte, precisamente de “o método surrealista”).

Comecei este devaneio com aquele espécime cerebral de aparência curiosa em Feeling Sexy porque aponta um conjunto de termos e sensações que são cruciais para o surrealismo. Primeiro, a filosofia deste mundo material nosso em relação a outro mundo – não um mundo em outro lugar, no céu ou no inferno ou sobre o arco-íris, mas aqui mesmo, dentro dos recessos secretos do mundo dado. Segundo, a noção de uma força animada, alguma emoção ou desejo que respira vida nas estátuas de pedra da realidade. Histórias surrealistas são tantas vezes uma forma de rejuvenescimento, reavivamento, um despertar para a vida ou uma reabertura para as maravilhas do mundo cotidiano: da alegre comédia de ficção científica de René Clair da era silenciosa, Paris qui dort (aka The Crazy Ray, 1927) – em que um laser pode congelar e descongelar o mundo em suas trilhas – para as visões políticas dos irmãos Taviani em filmes como A Noite das Estrelas Cadentes (1982) e Kaos (1984), no qual o som da música, viajando magicamente através da terra ou do mar, pode agitar um indivíduo, uma comunidade ou uma nação inteira em música e dança instantâneas e ação revolucionária, num transe febril e possuído.

Vamos considerar agora não um filme surrealista certificado, mas o tipo de filme que os surrealistas de ontem ou de hoje poderiam gostar de assistir: um filme de terror de Hollywood, The Devil-Doll (1936), dirigido por Tod Browning (que fez o inquietante clássico Freaks em 1932), derivado de uma história de Erich von Stroheim. Uma cena inicial demonstra o plano maligno e visionário de um cientista louco do estilo Dr. Frankenstein, que sonha em encolher a população do mundo inteiro (por razões não especificadas em termos racionais). O que eu acho irresistivelmente surrealista neste espetáculo? Em primeiro lugar, a louca obsessão magnífica envolvida: encolher o mundo! E porque não? Eu adoro a forma como essa suposta racionalidade científica passou completamente para a irracionalidade quase mística: isso é ciência como vodu, ou como truques de mágica de circo (e, aqui novamente, vemos aqui o legado dos filmes de truques de Méliès). Então, eu amo os efeitos especiais em dois registros: tiros nos quais uma figura humana foi inserida em uma imagem normal para criar um desequilíbrio de escala; e aqueles em que enormes conjuntos foram construídos para dar a ilusão de um vasto mundo enorme superando as matérias encolhidas. Eu também adoro os in-between shots: momentos em que atores estão segurando bonecas inanimadas ou adereços, ou aplicando pedaços de algodão apenas fora da tela, abaixo da linha do quadro.

Não me entenda mal: não estou dizendo que os efeitos especiais analógicos de 1936, porque eles não são tão simples quanto os efeitos digitais em Star Wars: Episódio 1 – A Ameaça Fantasma (1999), são risíveis. Muito pelo contrário: quando você consegue ver os fragmentos de artifício e ilusão, então o efeito estranho, onírico e poético – o efeito surrealista – pode ser aumentado em dez vezes. Claude Ollier uma vez elogiou os efeitos especiais algo desajeitados e óbvios no King Kong original (1933) ao observar: “Tão verdadeiro é que o mundo dos sonhos é um dos efeitos especiais, com deslocamentos ópticos, quebras sequenciais e descontinuidade geral”. Evocou “um universo visual que percebe perfeitamente o efeito de ‘colagem’ básico de qualquer visão de pesadelo: espaço pontilhado e tempo pontilhado, lacunas, sobreposições e incompatibilidades em ação, zonas de duração imponderável, vazias, nas quais apreensões de irrealidade caem de cabeça”.

Espaço pontilhado e tempo pontilhado – essa frase me lembra uma “inscrição” do surrealista belga Louis Scutenaire, que certa vez pensou: “Meu gosto por Popeye, o marinheiro, nos desenhos de Max Fleischer, deve muito às liberdades que ele toma. Há uma crença muito cinematográfica de que o espaço e o tempo devem ser considerados como crenças humanas estimadas – e, consequentemente, descarrilados e subvertidos. É por isso que os cinéfilos surrealistas têm tal gosto pelas muitas variedades do cinema B; porque podemos encontrar lá (intencionalmente ou não) um tipo de associação livre e hiper-lógica entre peças e pedaços de papelão, uma montagem maluca entre peças de enredo, personagem e ideia.

A boneca-diabo é explicitamente sobre o tema da animação, o sopro da vida. E que vida isso traz! Quem é essa mulher na cena de demonstração, meio humana e meio boneca, esticando os braços e bocejando como se tivesse acabado de acordar de algum sono de beleza voluptuoso e sobrenatural? Sua imagem alongada – como a imagem de seu corpo envolto em lã, energizada pela eletricidade – é uma daquelas visões impressionantes, desconectadas e excessivas que o cinema surrealista adora apresentar, e que o gosto surrealista gosta de descobrir. Imagens (ou melhor, eventos de som da imagem) que saem do filme à mão, sabotam o enredo, prendem a situação e congelam as inter-relações psicológicas dos personagens, para que algo incandescente e verdadeiramente fenomenal surja, fenômenos de absoluto , estranheza e intensidade máximas.

Em todo o cinema, minha descoberta surrealista favorita desse tipo está em um trabalho silencioso do filme de Fritz Lang, Spione (1928). Uma cena começa, não sabemos onde, como ou por que – uma moldura vazia em algum espaço não identificado. Então, um braço se abaixa lentamente em direção à estrutura: o braço de uma mulher, impecavelmente vestido, polido e apresentado, com a mão segurando uma pequena e delicada pistola prateada. O gatilho é suavemente apertado e um tiro voa. Em algum lugar no espaço que ainda não podemos ver, dentro de uma maquinação de enredo que ainda não conseguimos entender, um cara acaba de levar uma bala no coração. Aqui, em um momento delirante e sublime, é uma boa iniciação nos anais do sexo e da violência surrealistas.

2. Um modo surrealista de ver

O desejo, por muitos anos, teve uma má imprensa na teoria do cinema. O olhar e suas perversões associadas: voyeurismo, escopofilia, fetichismo. Esse tipo de visão vilificada é um olhar distante, faminto, vazio, indiferente, irracionalmente brutal. É o olhar dado por perseguidores, slashers e psicopatas por trás das folhas das árvores nos filmes de Sexta-feira 13 (1980) ou Halloween (1978) – onde a câmera gentilmente toma o lugar dos olhos de perigo estranho do assassino invisível, um olhar dirigido a colegas em dormitórios, crianças ao redor da fogueira ou ao nossos videocassetes. Muito antes da série Pânico de Wes Craven (1996-), os filmes de Brian De Palma dos anos 1970 e 1980 já estavam remetendo essas convenções do “olhar faminto” podre – e, pode-se sentir, igualmente enviando as teorias solenes que estavam ansiosas comentando sobre eles.

A visão surrealista é uma maneira diferente de ver. É criativo reinventar o que se vê. Investe-se intensidade e mistério na menor coisa, ou na menor parte de uma coisa: uma boa definição de fetichismo, se você puder separar esse termo das teorias freudianas da ansiedade de castração de um menino. A maioria dos artistas são fetichistas em um sentido positivo – certamente, os artistas surrealistas são. Eles também são perversos em um sentido positivo. Pois o que é perversão, exatamente? É a religação, a re-canalização das peças do mundo, as peças da ordem social, através de um novo e diferente tipo de lógica. Crash (1996) de David Cronenberg, por exemplo, não é um testamento triste, monstruoso, violento, ofensivo e doentio; Não acho isso frio, desumanizador ou misógino, como alguns o fazem. A visão de Cronenberg é perversa em um sentido criativo: imaginar, e imaginar conexões sem precedentes entre pedaços de corpos e pedaços de máquinas, entre estados emocionais e desejos num mundo onde personalidades e interações entre personalidades (“relacionamentos”, costumávamos chamá-los) foram além do choque, do trauma e da alienação em alguma zona límpida e misteriosa.

A maneira surrealista de ver tende a andar de mãos dadas com a criação e a chegada de novos mundos – mundos da tecnologia, mídia, showbiz, glamour e celebridade. O surrealismo gosta de qualquer estrato social que já esteja fora do chão, elevado e exagerado, em uma escada para o céu ou um elevador expresso para o inferno. A visão surrealista muitas vezes é trabalhada nos enredos e situações dos filmes de inspiração surrealista; como determinados personagens privilegiados olham, veem e nos dirigem e nos orientam nessa mesma direção sonhadora.

Os filmes de Federico Fellini, por exemplo, gostam de adotar um tipo de visão perturbada, uma percepção sensorial intoxicada. Em Toby Dammit, seu episódio de 35 minutos para a antologia de Edgar Allan Poe, Spirits of the Dead (1968), Toby (Terence Stamp), uma estrela de cinema inglesa ultra-decadente, é entrevistado em um programa de TV. Fellini, aqui, enlouqueceu a percepção sensorial de Toby, ao mesmo tempo em que a personificava e incorporava em sua linguagem de imagem e som do próprio filme. O espaço do mundo, de qualquer lugar, local ou cenário, explode em mil fragmentos cintilantes. Mais uma vez, espaço pontilhado e tempo pontilhado. Fellini dirige este set de entrevistas na TV para a descontinuidade máxima: Toby é banhado por uma luminescência branca e sobrenatural, enquanto tudo ao seu redor está girando incessantemente, movendo-se, navegando, rastejando. Cada foto, cada imagem, é como sua própria ilha atomizada. Os rituais arcanos do showbiz moderno – como o anfitrião do programa desaparecendo abaixo da linha de enquadramento da câmera de TV, avançando em suas mãos e joelhos – tornam-se um momento de visão visionário para Toby.

Tudo é artifício e ilusão, todas as costuras aparecendo – assim como a risada enlatada que vemos e desaparece manualmente, duas décadas antes de aparecerem dispositivos semelhantes em O Show de Truman (1998), de Peter Weir. O estilo de camerawork e corte de Fellini se agarra e, em seguida, trunca abruptamente tudo no meio da viagem ou no meio do gesto, em movimento incessante e inquieto, não necessariamente orientado ou motivado pela ação dos personagens. O diálogo pós-sincronizado está lá, como em um filme de Orson Welles, através das imagens sem sempre respeitar os movimentos dos lábios dos atores. Este típico herói Felliniano – uma alma frágil e perdida, flutuando em um mundo de aparências giratórias e sedutoras, que são muitas vezes, na verdade, uma infinidade de imagens de si mesmo – também é propenso a visões internas emprestadas do cinema de terror, como a notável menininha que o assombra no conto. No geral, o que recebemos aqui não é simplesmente conteúdo ou preocupações surrealistas, mas uma textura surreal mais voltada para as superfícies de um mundo moderno e maluco.

Uma cena relacionada, de uma forma ainda mais cômica, vem da minissérie de TV de três partes de Raúl Ruiz, Manoel na Ilha das Maravilhas (1984, com uma curta edição de longa-metragem intitulada The Destinies of Manoel, em 1985). Série feita, de fato, para crianças, que há muito tempo são uma aspiração de artistas surrealistas de todos os tipos (Jacques Brunius lamentou que, já no final da década de 1940, estava “se tornando quase impossível compor um programa para crianças”). A cena oferece uma cerimônia surreal, mais uma vez em um cenário moderno do showbiz: uma transmissão de rádio ao vivo. Como muitas vezes no trabalho de Ruiz, a cena nominal aqui é mais como um universo constantemente encolhendo e se expandindo como o corpo de Alice no País das Maravilhas; está constantemente se ramificando em outros mundos alternativos, transformando-se, metamorfoseando-se. Como Fellini, Ruiz emprega o máximo de voice-over e pós-sincronização para maior liberdade de manipulação do som, de modo que o estranho texto verbal flutua acima ou abaixo da ação. Esta transmissão de rádio, ocorrendo no espaço estranho e indefinível do domínio de uma menina talentosa, é introduzida no filme por uma voz desencarnada que vem através de um rádio doméstico, assim dá um salto instantâneo para outro filme virtual acontecendo longe da trama principal. As transições de cena são frequentemente traiçoeiras, dessa maneira, no trabalho de Ruiz.

Depois, há os jogos visuais que asseguram a expansão infinita do espaço e a fluidez ou maleabilidade de todas as figuras e objetos: as pessoas se tornam sombras nas paredes, uma lente Split Diopter permite justaposição de um primeiro plano extremo e um fundo extremo, com uma linha difusa ou zona no meio da tela; ângulos malucos – como o repórter de rádio visto através das curvas da pista de corrida de carros modelo – abstraem, multiplicam e redefinem as possibilidades espaciais em cada turno. Como em Fellini, tudo aqui está em movimento perpétuo, incluindo uma criança flutuante e levitando (a quem você nunca vê em toda a extensão), além de vários personagens sendo rodados em cadeiras.

Em Manoel na Ilha das Maravilhas, como um todo, o enredo continua se reiniciando, dobrando de volta, oferecendo novas versões de si mesmo. Em particular, a história é uma variação selvagem do que a psicanálise chama de “romance familiar” – a história arquetípica em que uma criança procura por sua identidade na forma de pais biológicos (que, em Ruiz, continuam transformando-se em diferentes mas com pessoas parecidas, como se todas tivessem sido fisgadas por alienígenas), e para qualquer lugar chamar uma casa estável ou sólida ou um ponto de origem. Mas o garotinho Manoel, perdido em um fluxo constante de possíveis famílias e lares, é o eterno órfão surrealista: como as crianças em Moonfleet de Lang (1955) ou A noite do caçador (1955) de Charles Laughton – dois exemplares inebriantes e inclassificáveis de Hollywood, filmes amados por cinéfilos surrealistas – Manoel é transportado de uma estranha casa improvisada para outra, para campos mágicos e cavernas assustadoras, onde a única paisagem que pode dominar ou sintetizar sua jornada é o mar, que é a imagem favorita de Ruiz do inconsciente de fluxo e auto-abandono.

3. Política Surrealista

Dirijo-me a outro diretor contemporâneo mais conhecido, cujos filmes também são frequentemente sobre identidades e famílias em crise e fluxo: David Lynch. Lynch é uma figura chave para uma sensibilidade surrealista contemporânea, simplesmente porque, em primeiro lugar, confia plenamente em sua intuição inconsciente. Ele descreve como as imagens, personagens, eventos, gestos e tramas de seus filmes surgem de um processo controlado de devaneio sonhador, meio adormecido e meditação profunda e suspensa – assim como Ruiz escreveu outra de suas obras, City of Pirates (1983), usando uma técnica que ele descreveu como uma “sesta experimental”, fazendo-se dormir todas as tardes, em algum lugar estranho da casa, segurando um objeto que ele achava que poderia usar no filme, como uma bola saltitante de uma criança ou uma estátua. Como o crítico de influência surrealista Raymond Durgnat uma vez sucintamente colocou em relação a Veludo Azul (1986): “A psicologia não é sobre o que o filme trata: o enredo é apenas um pretexto para um sonho. Ou melhor, um spin-off de um sonho. Tenho certeza de que Lynch sonhou com esse filme primeiro e planejou depois”.

Lynch faz suas narrativas e personagens, seus temas e humores, subservientes a uma lógica onírica que permanece verdadeira e parece correta, mas não pode ser totalmente articulada ou conscientemente expressa pelo artista. Essa é a diferença entre Lynch e alguns outros artistas que lidam com fantasia (como Neil Jordan ou Sally Potter), onde as lógicas dos sonhos parecem muito conscientes: racionais, teorizadas e pré-programadas na maneira como aparecem e modulam na tela.

Lynch é importante, também, pelos argumentos e debates que ele incita. Seu surrealismo é flagrantemente incorreto, na maneira insolente, desobediente, às vezes alegremente nerd e adolescente que a arte surrealista costumava ter. Como os filmes de Cronenberg, que também traçam lógicas inconscientes profundas e misteriosas, Lynch acaba se tornando provocativo na forma como eles usam e abusam das fixações políticas atuais – muitas vezes puritanas em seu fervor ideológico – e agitam os nós neuróticos e tensos no discurso público. Seus filmes muitas vezes me lembram desse famoso slogan surrealista: “Bata na sua mãe enquanto ela ainda é jovem”. Imediatamente, nós pisamos naquele campo minado de crítica política do surrealismo: particularmente o que acusa o surrealismo em geral, e alguém como Lynch, em particular, de ser nada mais do que um foco de fantasias masculinas construídas sobre os corpos irreais e ilimitados das mulheres.

Há alguma verdade nesta queixa. A recorrência de figuras más da mãe e mulheres violadas em trabalhos de Lynch, incluindo Twin Peaks e Lost Highway, é frequente demais para ignorá-las. Figuras femininas frequentemente figuram como projeções psíquicas dos personagens masculinos: sob controle até virar a mesa e começar a existir independentemente dos homens, o que regularmente desencadeia revelações conspiratórias, paranoicas e até mesmo apocalípticas. No mínimo, teríamos que admitir que Lynch produz uma fina poesia e modela um grande cinema a partir desse nexo de projeções de fantasia e pesadelos de castração – e ele investe seus estereótipos de gênero com mistérios e ambiguidades.

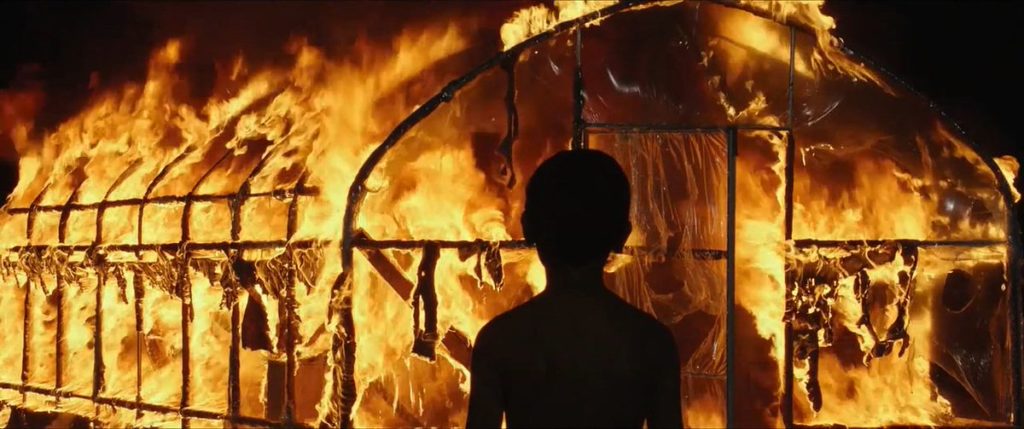

Considere esta passagem de duas cenas consecutivas no Veludo Azul. Jeffrey (Kyle MacLachlan), o herói geek do tipo boy-scout, divide as mulheres em sua psique em dois tipos radicalmente opostos: o tipo limpo, loiro, virginal, Sandra Dee (Laura Dern como Sandy) e o misterioso, a voluptuosa, prostituta maternal (Isabella Rossellini como Dorothy) – sendo esta última assustadora como todo o inferno, mas oferecendo uma iniciação no lado deliciosamente escuro da rua. Lynch cria um tipo diferente de estilo e textura para as cenas que envolvem essas mulheres: as cenas de Sandy são todas de nostalgia dos anos 50, malta de malhas, normalidade em tons pastel – mas não é uma normalidade que você possa realmente gostar ou endossar ou acreditar – enquanto as cenas de Dorothy desencadeiam a ideia completa do surrealismo artruso: objetos fetiches como batom vermelho, deformações de tempo e espaço na escuridão, inserções fantasmagóricas e expressionistas de chamas e outros símbolos obscuros (mas carregados).

Admitamos que Blue Velvet é, em alguma medida, uma fantasia masculina que pertence de uma só vez a um personagem fictício, ao diretor e a uma sociedade. À medida que as fantasias masculinas se passam, tornam-se mais intrigantes e cativantes. Mas certamente estamos errados se tomarmos a posição geral de que o surrealismo é inerente e suspeitamente masculino em sua própria natureza e impulso. Em sua história, sim, até certo ponto; mas em sua quintessência, não. Formas surrealistas de imaginação, visão e contação de histórias não se limitam aos homens, e temos muitos filmes, incluindo Daisies de Vera Chytilová (1966), The Pirate’s Fiancée (1969) de Nelly Kaplan e Amelia Lópes O’Neill (1990) de Valeria Sarmiento para provar.

O surrealismo não pode ser investigado, diagnosticado ou atacado de forma muito literal. Se tomarmos uma abordagem literal, se lermos puramente o que pode ser visto à primeira vista, então é fácil cair na intolerância moralista e desaprovadora – encontrar evidências a cada passo de que o surrealismo é repressivo, punitivo, dirigido pela morte, o privilegiado passatempo libertino de um culto social exclusivista, movido apenas pela ansiedade, repressão, homofobia, misoginia e alienação. Mas essa linha de ataque é difícil de sustentar quando o surrealismo se propõe a nos ensinar, em primeiro lugar, que as aparências nunca são meramente aparências. As aparências são na verdade véus, pretextos, metáforas, encarnações fugazes ou aparições de fervura de algum sentimento ou impulso mais profundo e amplo. Outro grande e lúdico slogan surrealista, este emprestado de uma era romântica de arte, literatura e filosofia há muito tempo anterior ao surrealismo: a vida é um sonho. O que significa que este mundo, o mundo em vigília, é a ilusão, a habitação temporária, enquanto o mundo dos sonhos é o reino verdadeiramente real e coletivo que só conseguimos vislumbrar e aproveitar enquanto dormimos, enquanto estamos vivos.

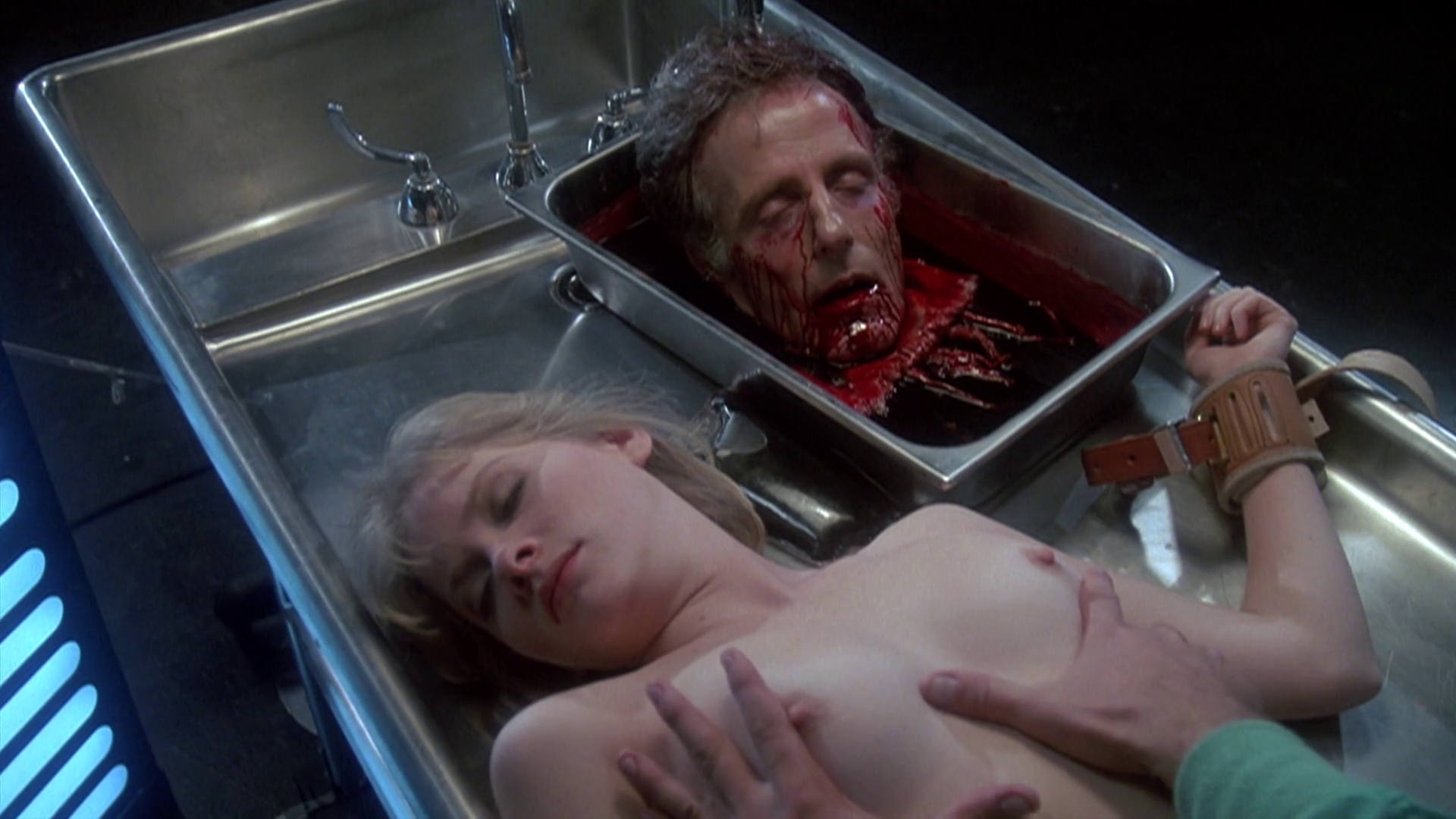

É nesse caminho sombrio e fugaz que devemos explorar as representações e evocações de sexo, violência e transgressão do surrealismo – o conteúdo que muitas vezes é rotulado como doente ou suspeito por seus críticos contemporâneos. O dano causado aos corpos no surrealismo é uma violação menos literal do que a fuga e o abandono figurativo, ao estilo de fantasia. Cronenberg diz isso em filme após filme: “viva a nova carne”, um grito surrealista para a era cibernética. Vamos dar um exemplo literário desse processo complicado. Em uma passagem particularmente delirante de seu romance Camponês de Paris, de 1926, Louis Aragon mergulha em um devaneio sobre a experiência do amor e do desejo como uma experiência de se perder. Quanto a mim, desejo apenas que esses corpos estranhos que me seguram juntos me deixem finalmente, que meus dedos, meus ossos, minhas palavras e sua amálgama me abandonem, que eu me separe no azul magnético do amor!

Há uma parte particular desta passagem potente em Camponês de Paris que há muito me cativa. É quando Aragon se debruça sobre o oceano (as imagens lembram a Cidade dos Piratas de Ruiz) e os cadáveres que se encontram no fundo: Mar, você realmente ama os cadáveres putrescentes de suas vítimas afogadas? você ama a suavidade de seus membros fáceis? Você ama o amor que vem das profundezas insondáveis? Sua pureza incrível e seu cabelo flutuante? Então deixe meu oceano me amar.

Um dos aspectos mais notáveis da prosa de Aragon é sua violência. Uma certa perda é descrita como um assassinato, uma automutilação prolongada, a decadência do corpo. Este é um clássico paradoxo surrealista, pura lógica surrealista: a pureza do amor (que é sobre o que Aragon realmente fala) é retratada como a pureza da morte; e imagens horríveis da morte servem, de fato, como uma imagem da vida, da força da vida. As imagens de Aragon podem parecer, à primeira vista, horríveis, mas, acima de tudo, são rapsódicas. Pois a perda ou morte de si mesmo que ele interpreta não é trágica, mas exatamente o oposto: é estática, uma celebração selvagem.

O surrealismo tem seu próprio programa político bem desenvolvido. Pode parecer um tanto utópico e antiquado hoje em dia, essa política com sua invocação de revolução permanente no plano do cotidiano. A ideia de revolução permanente é em si um paradoxo, às vezes escondendo uma reflexão tardia melancólica. A revolução é permanente, contínua, perpétua – mas nunca chega verdadeiramente. Isso não significa que a revolução não vale a pena experimentar ou lutar; mas há um ponto de interrogação sobre sua eficácia e praticidade no mundo real.

De certo modo, esse é o ponto político do surrealismo: há sempre algo mais, algo melhor, esperança, esforço, sempre um novo prazer a ser encontrado onde você está, sempre uma nova transformação a ser alcançada, algumas novas potencial a ser extraído. No entanto, é interessante que, quando se trata de surrealismo e cinema, grande parte da escrita expressa uma decepção inconfundível. Jean Epstein na década de 1920 elogiou o cinema por suas qualidades mágicas do que ele chamou de fotogênico – quando ampliado, rostos, gestos na tela se torna irreal e sublime – mas ele já pensou: “Eu nunca vi um minuto inteiro” de pura foto-gênese. Durante setenta anos, escritores e críticos surrealistas adotaram o cinema como sendo o ideal do meio de sonho, a porta de entrada para o inconsciente e o fantástico, enquanto também, na próxima sentença, expressam pesar por uma indústria cinematográfica por dinheiro, que quer nos vender apenas sonhos e fantasias formulados e comprometidos, desejos comercializados e mercantilizados. Ainda assim, eles voltam ao cinema procurando por aquele lampejo de êxtase, aquele vislumbre de outro mundo que, ainda que breve e inadvertido, pode ser profundo, devastador, capaz de mudar a vida, realçar a realidade. Talvez toda a nossa relação com a arte e a cultura siga uma lógica tão inquietante de desapontamento perpétuo lutando com uma esperança irreprimível e impossível.

Eu sou lembrado aqui de um ensaio sobre surrealismo escrito pelo famoso filósofo alemão e comentarista social Walter Benjamin. Em uma reflexão de quão fugazes, efêmeras, às vezes quiméricas são as promessas e fantasias do surrealismo, Benjamin evocou uma cena bastante melancólica, mas adorável (e certamente cinematográfica). Breton, especialmente em seu romance Nadja (1928), foi “o primeiro a perceber as energias revolucionárias que aparecem no ‘antiquado’ – nas primeiras construções de ferro, os primeiros edifícios fabris, as primeiras fotos, objetos que começaram a ser extintos, os pianos de cauda, os vestidos de cinco anos atrás, restaurantes da moda quando a moda começou a se desfazer deles”. E continua: “Breton e Nadja são os amantes que convertem tudo o que experimentamos em lúgubres viagens ferroviárias (as ferrovias estão começando a envelhecer), em tardes de domingo esquecidas pelos Deuses nos bairros proletários das grandes cidades, à primeira vista através da janela turva pela chuva. No apartamento, em experiência revolucionária, se não ação. Eles trazem as imensas forças da “atmosfera” escondidas nessas coisas até o ponto de explosão. Que forma você supõe o momento decisivo de uma vida que foi determinada como uma música de rua, passada na boca de todos?”

4. Ficção Surrealista

Precisamos prestar atenção às formas de ficção surrealista, narrativa surrealista, a fim de contrabalançar o que muitas vezes é enfatizado sobre as imagens, sensações e espetáculos singulares dessa tendência. Eu me volto para meu exemplo final, o maior filme do grande surrealista do século XX, Luis Buñuel.

Hoje em dia ouvimos muito sobre a narrativa de histórias como uma força vital, positiva e quase nova. Suntuosos manuais de como escrever um roteiro, modelados principalmente em meia dúzia de mãos, enormes sucessos de Hollywood; pregam a necessidade de heróis fortes, conflitos, estruturas clássicas de três atos – e, acima de tudo, a necessidade do (normalmente masculino) herói para fazer uma jornada definitiva, muitas vezes uma jornada literal, física, baseada em ação, na qual ele ganha algo, ganha alguma coisa e se encontra.

É esclarecedor comparar os filmes de Buñuel ou Cronenberg com esse modelo prescritivo irremediavelmente limitado. Histórias buñuelianas sobre uma gangue de burgueses que olham interminavelmente para uma refeição (The Discrete Charm of the Bourgeoisie, 1972) ou que tentam sair de uma sala (The Exterminating Angel, 1962) não têm o padrão de três atos, conflitos bons contra maus ou triunfantes. São, em vez disso, histórias de repetição enlouquecedora, construídas sobre uma sucessão quase musical de temas e variações. Esses filmes surrealistas têm formas e padrões notáveis, altamente originais e únicas de um trabalho para o outro, mas raramente (ou nunca) o gráfico de Hollywood normal e padronizado.

A ideia de uma jornada, no entanto, pode ser resgatada e reescrita de uma perspectiva surrealista. Os surrealistas há muito amam certos tipos de jornadas míticas e aventuras: a jornada de Alice pelo País das Maravilhas, O Progresso do Peregrino, A Odisseia, As Estações da Cruz. Mais recentemente, o gosto surrealista surgiu em coisas como Fantastic Voyage (Richard Fleischer, 1966), no qual se registra viagem pelo interior de um corpo humano; ou as muitas prestações através da mídia do épico Star Trek (1966-), com suas constantes rupturas e deformações do contínuo tempo-espaço, e aquele dispositivo chamado Holodeck que simula mundos alternativos e às vezes os solta em um selvagem, imparável contágio. (A série Star Wars, por outro lado, é muito parecida com um manual triste de como escrever um roteiro).

Os surrealistas amam as viagens porque estas implicam transformação, metamorfose; bem como a experiência de ser movido, transportado, levado para algum lugar dentro do passeio emocional e imaginário criado por um filme. Mesmo os “arcos de caráter” amados de Hollywood podem ser bem aproveitados, uma vez que quanto mais um personagem muda, mais distante ele ou ela pode se afastar de si mesmo e de seu papel social sancionado. Algo desse gosto por mudanças radicais era evidente, por exemplo, na consideração intoxicada de Ado Kyrou pelos papéis constantemente mudados por Marlene Dietrich nos exóticos melodramas de Josef von Sternberg no início da década de 1930: “Nunca consegui enumerar os figurinos de Marlene em Shanghai Express (1932)”.

Belle de jour (1967) oferece um papel magnífico. É preciso uma dona de casa de classe média reprimida (Catherine Deneuve como Séverine), sexualmente alienada e frígida em casa, impulsionada para o meio de um bordel de alta classe. Assim, ela é uma cidadã modelo à noite e uma beleza sem lei durante o dia – já uma inversão intrigante da polaridade dia/noite tipicamente carregada. O estilo caracteristicamente calmo, discreto, sutil e manhoso de Buñuel nunca dramatiza mudanças de caráter dentro de uma determinada cena. A jornada pessoal de Séverine em e entre vários níveis de vida consciente, pré-consciente e inconsciente descreve um itinerário que se imprime em seu ser apenas da maneira mais ilusória, fantasiosa e inverificável.

O que mais importa, para nós, como espectadores, são as súbitas progressões e saltos de uma cena para a outra. Cada cena é concebida e construída como um quadro ou estação (exatamente como aquelas Estações da Cruz, que atraíram a sagacidade blasfema do diretor em A Via Láctea, 1969) – e quando passamos para cada uma delas, há uma colisão hiperlogical, uma elipse. Séverine passou de um nível para outro, um planalto mais estranho, mais complicado e mais perverso – mas, no tempo que passou, aquele personagem teve tempo de se acostumar com esse novo mundo e se aclimatar a ele, porque agora o trata como vida cotidiana normal. Nós, por outro lado, assistindo ao filme, demoramos um pouco mais para entender realmente o que está acontecendo e onde estamos agora; corremos para acompanhar, conceitualmente, essas mudanças sem fôlego. É uma forma ostensivamente excitante de ficção que Cronenberg também usa.

Assim, podemos ver por que as aparências são tão importantes no cinema surrealista: mudanças súbitas em figurino, penteado, maquiagem são tão importantes em Belle de jour, Xangai ou Rivette em Céline e Julie Go Boating (1974) porque marcam esses saltos praticamente inexplicáveis. e metamorfoses. Mudanças na aparência marcam mudanças ainda maiores no caráter, na identidade e na psicologia: as pessoas raramente acabam sendo iniciadas como na ficção surrealista. De fato, eles podem acabar se contemplando literalmente do lado de fora, na forma de um clone duplo ou dopplegänger: como a criança que uma vez foi, e poderia facilmente ser novamente, com outro lançamento no espaço-tempo do universo.

Considere o segundo dia de Séverine no trabalho em Belle de jour. Em primeiro lugar, o elemento de surpresa ou revelação no final desta cena: seu rosto varrido de êxtase erguendo-se dos lençóis, dizendo casualmente a linha mundana: “O que você sabe?” Segundo, os dispositivos poéticos simples, mas muito eficazes. Multiplicado e espalhado pelo filme em muitas variações e ecos: o sino que o homem toca, e as muitas maravilhas misteriosas fora da tela, invisíveis, o invisível dentro do visível, como o que o cliente tem em sua caixa, ou (em outra cena), o que Séverine e um cara estão fazendo debaixo de uma mesa de restaurante com uma garrafa quebrada. Terceiro, e acima de tudo, o sentido de uma jornada, uma progressão que nos leva muito além dos polos extremos da moralidade ou amoralidade, além do bem e do mal, noções passadas de alienação e repressão e em um mundo sem peso do sexo, desejo, boa aparência e comportamento ritual hiper-refinado. Buñuel teria concordado com Ruiz, que certa vez sugeriu que as duas grandes forças que estruturam o universo são a vontade de mistério e a vontade de ministrar – tudo o que é, por um lado, mágico, maravilhoso e surpreendente; e depois, por outro lado, tudo ordenado, racional e burocrático. Mas com esta condição dinâmica: temos que estar conscientes de que o mistério pode facilmente tornar-se ministério, chato, não surpreendente e estereotipado; enquanto o ministério, em seu excesso de racionalidade e rotina, pode se tornar misterioso e completamente louco. Belle de jour nos mostra um mundo bem preparado, posicionado neste desafio entre o mistério e o ministério.

Uma vez, tentando formular a filosofia particular ou visão de mundo do surrealismo, eu ponderei as opções usuais. Por um lado, o surrealismo definitivamente não é religioso ou metafísico. Sempre foi orgulhosa e ferozmente mantida no credo de 1880 de Louis Auguste Blanqui de “nem Deus, nem mestre”. Em algum sentido fundamental, o surrealismo está fundamentado na realidade do mundo. E é de natureza política, frequentemente esquerdista em sua orientação e afiliações. Então, poderíamos chamar o surrealismo de materialismo? Bem, sim, mas isso não parece muito divertido – e muito severo.

O surrealismo é, ao mesmo tempo, sobre o invisível, “outro” mundo, o invisível no interior do visível, carregando o visível. Mas há uma via de mão dupla de comunicação entre os domínios do imaginário e do real que Gilles Deleuze descreveu melhor. “Por quê”, pergunta ele, “podemos distinguir entre sonhos como fantasia e caminhar na rua como reais? Vemos claramente por que o real e o imaginário foram levados a exceder-se, ou mesmo a intercambiar-se um com o outro: um devir não é imaginário, mais do que uma viagem é real. Está se tornando a mais desprezível das trajetórias, ou mesmo uma imobilidade fixa, em uma viagem; e é a trajetória que transforma o imaginário em um devir. Cada um dos dois tipos de mapas, os de trajetórias e dos afetos, refere-se ao outro”. E acrescenta: “E assim como as trajetórias não são mais reais do que os devires são imaginários, há algo único em sua união que pertence apenas à arte”.

Porque o surrealismo é sobre uma força animadora de sentimento, desejo e investimento emocional, também precisamos afirmar que é, também, uma filosofia estática. Não uma espiritualidade religiosa, mas transes e transportes, sonhos e visões, o inconsciente. Se existe um misticismo no surrealismo – e muitos surrealistas têm sido atraídos, teoricamente ou praticamente, para funções que incluem o uso de drogas, o vodu e o ritual mágico – então é um misticismo mundano secular ou terreno. E se há materialismo no surrealismo, certamente tem que ser um materialismo estático. E é por isso que, sempre que me perguntam hoje em dia qual é a fé que possuo, ou em que ideologia acredito, essa é sempre a minha resposta preferida: sou um materialista em êxtase. E essa é a minha maneira de tentar participar, como cinéfilo, da eterna e contínua aventura e experiência do surrealismo no cinema.