Por Jacques Doniol-Valcroze

Traduzido por Felipe Leal

Espelho aberto para esses pássaros únicos

Que se agitam à cada gotícula de água

Paul Eluard, Marine (Le Livre Ouvert).

Cahiers du Cinéma, novembro de 1962

Após sua primeira contribuição ao cinema – o roteiro de Tortura do Desejo para Sjöberg, em 1944 – e até este Através de um Espelho, rodado em 1961, o filho de pastor luterano não cessou de lançar a mesma questão: “Deus, você está aí?”. Às vezes com ansiedade, noutras com ceticismo, por vezes com desrespeito, a provocação foi, dentro dele, a máscara mais límpida de uma grande inquietude de ordem metafísica. Para colocar esta questão, Bergman escolheu um médium e dele se serviu para bater no portão do Saber. Citemos ao acaso: os amores juvenis, o inferno conjugal, a maternidade, a velhice, a doença, a morte, etc. À questão colocada, não há jamais resposta. Os personagens felizes se inclinam voluntariamente ao paganismo, os infelizes, com ainda maior facilidade, levantam a vista ao céu, mas diante de sua própria infelicidade e da violência cruel do universo, eles dizem: “Por quê? Por que Tu permitiste isto?”. Bergman é, ao mesmo tempo, um espírito religioso e um libertino (na acepção do século XVII). Ao escolher, em Através de um Espelho, a loucura enquanto médium, ele não varia nem sua busca, nem a resposta. A heroína crê que vai chegar a ver o Senhor – e é uma enorme aranha que chega até ela. Vemos em Bergman um passo adiante (horripilante) no pessimismo e no desespero? Nada nos autorizaria a essa interpretação. Esse inseto kafkiano é talvez a morte ou a loucura. Karin está apenas a meio caminho de sua travessia ao espelho. A Divindade, de acordo com Bergman, não se deixa apanhar por caminhos assim fáceis. O verdadeiro mistério do céu é sua opacidade. Mesmo estilhaçado, o espelho só descobre um buraco negro, e aquilo que ali resta reflete, ainda, a tormenta dos homens.

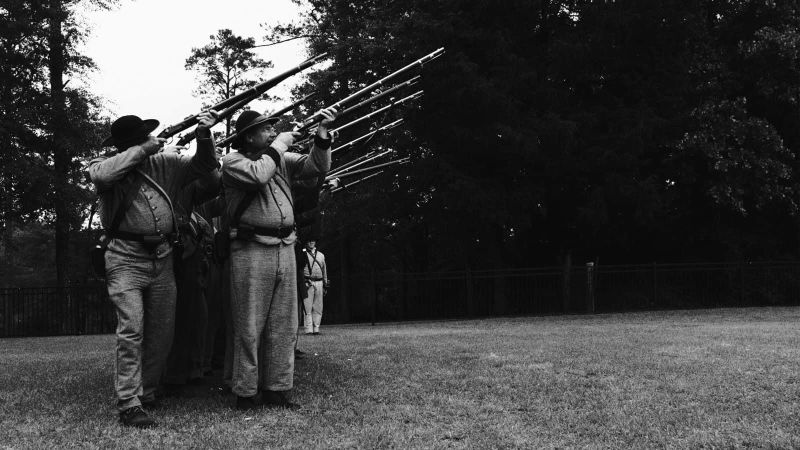

Sim, eu sei, Bergman não é mais parte da moda nos Champs-Elysées. Feliz o homem, somos tentados a dizer, que não será mais julgado dentro do grande artifício das paixões, mas dentro da calmaria de sua reflexão. Ele não é um gênio natural do cinema como Murnau ou Welles, Einsenstein ou Mizoguchi, mas, queiramos ou não, apreciemo-lo ou não, sua obra grafa esse pós-guerra cinematográfico com um selo pessoal e insistente. Sua abundância não é uma facilidade, ela trai, ao contrário, um labor paciente que, de filme em filme, tenta cercar o mesmo problema. Ele pertence a esta categoria de realizadores que refazem sempre a mesma obra com maior ou menor felicidade de expressão. Mas, de ponta a ponta, as grandes passagens de alguns de seus vinte e três filmes formariam um conjunto genial. Que nos lembremos: o despertar de Marie (Maj-Britt Nilsson) na cabana de Um Verão de Amor (1951), a sequência dos “artilheiros” em Noites de Circo (1953), Anna Egerman (Ulla Jacobsson) e sua boa jovem (Harriet Andersson) nas rendas de Sorrisos de Uma Noite de Verão (1955), a procissão da peste d’O Sétimo Selo (1957), Victor Sjöström recaído como uma criança nos arbustos de Morangos Silvestres (1957), o momento em que Ingrid Thulin desvela os cabelos em O Rosto (1958) e, ao longo do filme, a insondável melancolia do ilusionista Vogler (Max von Sydow); a descoberta do cadáver da jovem Karin por seus pais, n’A Fonte da Fonzela (1960).

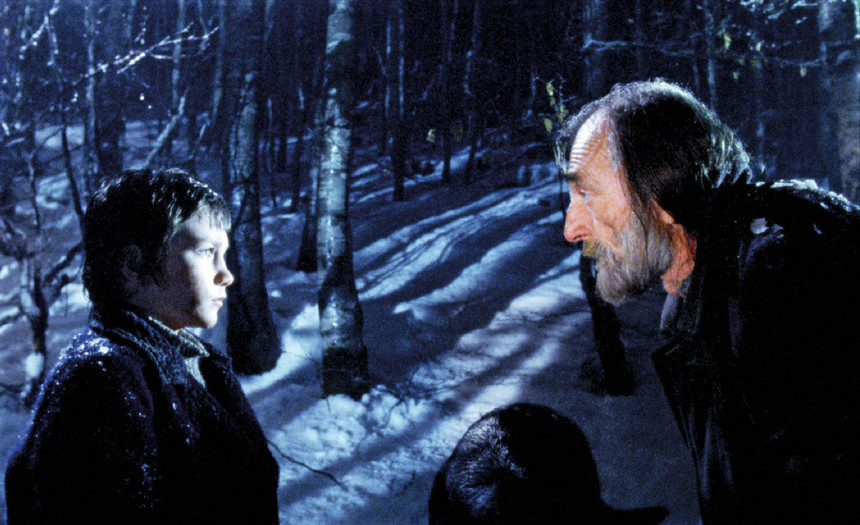

Há também em Através de um Espelho alguns momentos fortes que provam que a maestria de Bergman permanece intacta. A maneira com que a heroína – a estonteante Harriet Andersson – “entra” em seus primeiros momentos de transe por um chibatar de voz, fascinada por esta parede atrás da qual ela crê poder encontrar sua libertação, e o modo com que sai disto, bruscamente, sem transição, é um destes momentos. Ainda mais magistral me parece a cena na canoa, onde se afrontam o marido e o pai da heroína (von Sydow e Gunnar Björnstrand). O marido faz julgamento do pai com termos dos mais vivos e escandalosos; o pai “desconta” com humildade e, então, repentinamente, nas palavras de confissão de sua própria fraqueza, nasce, pouco a pouco, sem que sequer percebamos de onde veio, o julgamento do marido pelo pai num linguajar igualmente vivo, igualmente escandaloso. O conjunto sem um risco de voz, sobre o calmo escudo de um lago extenso esmagado de luz; e os dois homens se encontram silenciosos, reenviados de volta por uma dialética própria, um pouco mais ricos, sem dúvida, diante de suas confissões – mas mais desesperados, também.

Bergman não é Bergman por conta de sua “temática” única ou dos estampidos fulgurantes que jorram de seus diálogos. Ele é ele mesmo também pela mise en scène, pelo lirismo, aqui, contido, de suas imagens. O universo fechado de Através de um Espelho é a princípio a escolha de um ângulo, de uma iluminação, de um movimento hábil – quase imperceptível – da câmera. Este universo sobre o qual pesa um céu sempre baixo, mas que não deserta jamais o céu branco do verão sueco, é, pela economia de uma técnica perfeitamente assimilada que ele guarda, continuamente, essa luz de aquário inseparável do equilíbrio da heroína entre a razão e a loucura. E esses são os solitários prestígios da mise en scéne que permitem a esse incesto tumultuoso e alucinante se inscrever na costura da obra, sem jamais fazer um espetáculo de bravura gratuita ou partindo de um desejo de chocar.

É, ademais, o único filme de Bergman, junto da Fonte da Donzela, que me parece isento dessas inconstâncias que mancham (no detalhe) essas obras mais belas (o delírio neo-surrealista do sonho em Morangos Silvestres, a estética démodée de certas passagens do Sétimo Selo, o grande chifre aqui ou acolá, o vaudevillesco de fora, etc.). Fechado sobre si mesmo como um cravo bem temperado, redondo como o círculo infernal que o descreve, Através de um Espelho rompe sua casca grossa num único lugar: o tempo de uma pequena representação teatral cujo argumento pergunta se vale bem a pena, mesmo por amor, seguir uma morte na Morte. O convite, entretanto, veste-se com adereços requintados, com tentações gananciosas. Nosso cavaleiro de rosto entristecido foge com uma pirueta. A morte, a vida, o amor, a loucura… o canto profundo de Bergman cruza estes moinhos. E não nos cansamos dessas ofensivas.

“Você ama morangos silvestres?, eu sei onde podemos encontrá-los”, diz a Marie a Henrik, que vai morrer, em Um Verão de Amor. Para essas colheitas bergmanianas, serei sempre cliente.