Daniel Dalpizzolo e Fernando Mendonça comentam 30 obras que abordam a realização do cinema, em exercícios de metalinguagem e de reflexão sobre a natureza das imagens cinematográficas. A seleção está em ordem cronológica e não pretende delimitar os melhores filmes sobre o tema, mas sim traçar um recorte de obras que ambos consideram especiais entre tantas outras igualmente importantes para a História do cinema.

Bancando o Águia [Sherlock Jr., 1924], de Buster Keaton / O Homem das Novidades [The Cameraman, 1928], de Buster Keaton e Edward Sedgwick

Dois filmes essenciais sobre a invenção do cinema. Em Sherlock Jr., Buster Keaton explora a metalinguagem como artifício para projetar os desejos e a imaginação do homem na tela do cinema, esta janela que se abria para lhe permitir voar e sonhar. Já em O Homem das Novidades, onipresente na história, a câmera reaparece como mecanismo de intervenção no cotidiano para aproximar corpos afastados por obstáculos físicos, morais ou sentimentais; como interveniente às restrições do olhar, que não nos permitem enxergar sem amparo dela o que se mantém distante do alcance dos nossos olhos – mesmo estando às vezes muito próximo. Seja para nos deslocar da realidade ou nos reafirmá-la, Keaton reconhece no cinema uma ferramenta essencial à vida moderna, em filmes de humor e singeleza incrivelmente encantadores. (Daniel)

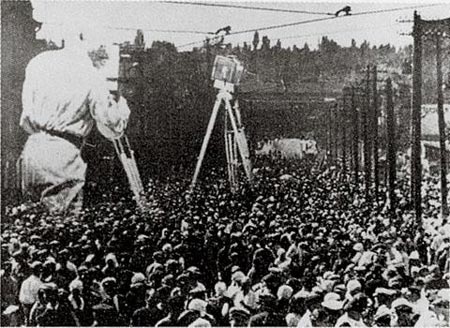

O Homem com a Câmera [Chelovek s kinoapparatom, 1929], de Dziga Vertov

Se as obras de Keaton apropriavam-se do maquinário do cinema para reafirmar virtudes humanas, Dziga Vertov e seu O Homem Com a Câmera sugerem um contraponto a este olhar, numa celebração sinfônica da frieza e do caos modernos. O registro do cotidiano pelo qual o cineasta se interessa não contempla individualidades, atordoado pela movimentação em grande escala das metrópoles no início do século XX. As virtudes estéticas de Vertov representam um deslumbre pelo progresso tecnológico e pelos efeitos gerados por estes novos espaços urbanos, quando, com eles, era reinventada toda uma noção de movimento. É deste mesmo apreço pelo movimento e pelo progresso tecnológico que nasceu o cinema, e a ele O Homem Com a Câmera é um presente ofertado com esmero. (Daniel)

Contrastes Humanos [Sullivan’s Travells, 1940], de Preston Sturges

Um dos primeiros diretores independentes do cinema americano, Sturges precisou entrar na indústria para denunciá-la, convertendo o humor clássico na mais profunda e hedônica ironia. Sullivan’s Travels, no (des)equilíbrio entre a ficção e o documental, alcança pela jornada trágica de seu protagonista — um cineasta de comédias que almeja concluir um filme sobre a miséria humana — questionamentos que não se limitam ao sistema hollywoodiano de produção, mas que tocam a própria necessidade do riso e do espetáculo, de toda a motivação que existe para se fazer cinema. (Fernando)

Crepúsculo dos Deuses [Sunset Boulevard, 1950], de Billy Wilder

A decadência da mitologia hollywoodiana nunca foi tão cruelmente devassada como em Sunset Boulevard, filme abismo que dilacera sua metalinguagem ao materializar dois ícones (Von Stroheim e Gloria Swanson) e recuperar cenas do jamais concluído Queen Kelly (1929). Mais do que um jogo de ficções, Wilder parece colocar realidades dentro de realidades, como o faria mais uma vez em seu testamento, Fedora (1978). Mas foi em 1950 que ele chegou mais perto da morte, num fúnebre oratório a velar o próprio cinema, em sua decomposição narrativa, na diluição de suas formas. À beira do abstrato, como pede o luto. (Fernando)

No Silêncio da Noite [In a Lonely Place, 1950], de Nicholas Ray

Muito já foi escrito sobre esta obra-prima no Multiplot. Aqui e aqui. (Daniel)

Cantando na Chuva [Singin’ In the Rain, 1952], de Stanley Donen & Gene Kelly

Além de figurar como um dos maiores exemplares do gênero dourado de Hollywood, Singin’ In the Rain representa uma das reflexões históricas mais autoconscientes que o cinema clássico realizou. No meio de tanto bom humor e refinada sensualidade, Donen & Kelly conseguiram uma obra definitiva sobre a indústria e as transformações tecnológicas que ao mesmo tempo ameaçaram um modus operandi artesanal e abriram horizontes para um exercício estético ainda mais completo e totalizante do filme — no caso, o surgir do advento sonoro. A renovação de um sonho audiovisual, da magia que a ilusão impõe, de um pacto do cinema para consigo. (Fernando)

Assim Estava Escrito [The Bad and The Beatiful, 1952], de Vincente Minelli

Dono de um cinema da desilusão e já responsável por retratar o caráter decadente de outras artes, Minelli expressa aqui uma visão bastante pessoal que interpreta nesta decadência e maldade do sistema os motivos também responsáveis pela genialidade e beleza do movimento cinematográfico. O personagem inescrupuloso de Kirk Douglas — ator e diretor fariam em Two Weeks in Another Town (1962) outra provocação aos bastidores de Hollywood —, dá prova de que o cinema e a humanidade já foram corrompidos a um ponto irremediável, mas que talvez somente por isso sobrevivam. (Fernando)

A Tortura do Medo [Peeping Tom; Inglaterra, 1960], de Michael Powell

Filme maldito que condenou a carreira de seu diretor ao ostracismo definitivo, Peeping Tom é dos mais cruéis retratos que o cinema produziu sobre o fetiche voyeur. Para narrar a trajetória de seu patético e cinéfilo serial killer — no sentido psicanalítico do termo, em que a cinefilia surge como neurose fundadora da pulsão escópica — e associar tal personagem a todo um entendimento espectatorial onde o público também é criminoso, Powell exercitou aquilo que aprendera com Buñuel e Hitchcock, legando uma catártica, uma quase demoníaca visão do objeto cinematográfico. (Fernando)

O Terror das Mulheres [The Ladies Man, 1961], de Jerry Lewis

Para que exista misé-en-scène, é necessário ao cineasta compreender, primeiramente, a postura e a imposição dos corpos sobre o espaço, e o distanciamento com que estes elementos, corpo e espaço, serão enquadrados pela câmera. Toda obra de Jerry Lewis, como a de Keaton, Chaplin, irmãos Marx e outros mestres da comédia, sugere através de sua misé-em-scène particular um desarranjo com o mundo que nasce justamente do equívoco de cálculo na imposição de seus corpos sobre o espaço. Esse exercício talvez atinja o ápice em O Terror das Mulheres, em que um set cinematográfico com múltiplos andares, ambientes, objetos e figurantes é construído para Lewis protagonizar uma longa sequência de insanas desventuras e malabarismos. (Daniel)

Oito e Meio [Otto e Mezzo; Itália, 1963], de Federico Fellini

Cinema de confissão, em Oito e Meio Fellini materializa todas as sombras presentes nos pesadelos de um cineasta. Do ócio criativo ao vislumbre da musa, da crise existencial aos picadeiros do estrelato moribundo, a encarnação de Marcello Mastroianni enquanto alter ego confesso de seu diretor é das mais desesperadoras que o cinema já provou. Uma descida aos infernos é do que se pode chamar o seu clímax, apesar de o filme merecer indiscutível lugar no olimpo da sétima arte. (Fernando)

O Desprezo [Le Mépris, 1965], de Jean-Luc Godard

Éric Rohmer dizia que “o essencial no cinema não é questão de linguagem, mas de ontologia”. O termo linguagem é constante nos textos sobre Godard em especial para destacar o rompimento de procedimentos protocolares da narrativa cinematográfica, e esse deslumbramento postmodern acaba por preterir o que há de mais especial em filmes como Pierrot le Fou e O Desprezo, e que sobrevive mais modestamente ao tempo, sem saltar aos olhos apressados. O Desprezo é pura ontologia, em um filme de sentimentos e personagens pulsantes, compostos com a precisão do olhar de um cineasta que acredita na força do cinema e de suas imagens como mediadora da própria existência humana. (Daniel)

Introdução à Antropologia [Erogotoshi-tachi yori: Jinruigaku nyûmon, 1966], de Shohei Imamura

O sexo é tema recorrente na Noberu Bagu japonesa, e pelo menos dois grandes filmes do período discutiram abertamente a intervenção da câmera no prazer sexual. Se A Mulher do Lago, de Yoshishige Yoshida, segue assustadoramente contemporâneo nestes tempos de polêmicas sobre o compartilhamento clandestino de fotografias de nudez na internet (e o infame debate sobre a condescendência do registro, que em geral aponta não mais que a predominância do conservadorismo e do machismo em nosso senso comum), em Introdução à Antropologia o mestre Shohei Imamura realiza uma obra-prima sobre a obsessão pelo pornográfico, discutindo com seu humor duro e subversivo temas como voyeurismo, pedofilia, incesto, prostituição, masturbação e orgias – a busca ilimitada por prazer nas diversas formas de sexo, sejam aceitas moralmente ou não. (Daniel)

Na Mira da Morte [Targets, 1968], de Peter Bogdanovich

Como temer os monstros da ficção em um mundo onde homens empunham armas de fogo e alvejam outros na rua sem real motivo? Targets segue um dos mais precisos estudos do medo e da emergente violência urbana, com um choque gerado através da presença do corpo de Boris Karloff, intérprete de populares filmes de horror da primeira metade do século XX, cuja incapacidade de assustar novas gerações representa toda decadência de um imaginário da fantasia que não encontra mais espaço em nosso doentio cotidiano. É um dos melhores trabalhos de Bogdanovich e um dos filmes mais fortes da Nova Hollywood. (Daniel)

Louis Lumière [idem; França, 1968], de Eric Rohmer

No emblemático ano de 1968, Rohmer provoca toda uma cinefilia ao entrevistar Jean Renoir e Henri Langlois, num documentário para a Televisão Escolar, a respeito do potencial de Louis Lumière enquanto cineasta moderno. Pela importância da conservação histórica e no debate que surge a respeito da receptividade fílmica junto a uma nova geração de público, os filmes do séc. XIX irrompem na tela desafiando toda uma concepção de contemporaneidade cinematográfica. (Fernando)

O Homem que Deixou Seu Testamento no Filme [Tôkyô Sensô Sengo Hiwa, 1970], de Nagisa Oshima

Um dos trabalhos mais experimentais de seu realizador, Tôkyô Sensô sintetiza muito do que se convencionou chamar de nouvelle vague japonesa além de representar parte do núcleo formado pela Teoria da Paisagem, fundamental para o cinema nipônico pós-68. No contexto das manifestações estudantis e do impacto cineclubista trazido pelos ‘cinemas novos’, Oshima revoluciona não só a maneira de fazer cinema, mas de compreender o próprio lugar da câmera num mundo que sofre de agônico esvaziamento. O filme dentro de seu filme, enquanto testemunho suicida, reconfigura a condição primeira da imagem enquanto coisa morta, enquanto túmulo do olhar. (Fernando)

Bang Bang [idem, 1970], de Andrea Tonacci

Radical meta-cinema em que a presença da câmera em cena não apenas denuncia a metalinguagem, mas vai além, permitindo ao filme renegar qualquer neutralidade no olhar – pois ele está todo contaminado por esta câmera. É um filme de vísceras, que nasce do interior dos mecanismos do cinema, gestando em seu corpo sequências por vezes oníricas, descontínuas ou infladas, mas que abraçam desmedidamente um ideal de ficção plena para impor a força do cinema sobre a realidade. Há uma incrível sequência, próximo do fim, em que um dos personagens ensaia explicar a história do filme para o espectador e é repentinamente alvejado por uma torta cremosa que surge de trás da câmera, como se arremessada pela equipe de filmagem para silenciá-lo, que sintetiza com precisão a coragem e a genialidade deste filme de Tonacci. (Daniel)

Precauções Diante de Uma Prostituta Santa [Warnung Von Einer Heiligen Nutte, 1971], de Rainer W. Fassbinder

Responsável por um cinema que será para sempre lembrado como da humilhação — humilhação do afeto, das relações, da humanidade —, Fassbinder entrega com Warnung Von Einer… um cinema que agora se humilha a si mesmo, dentro de uma narrativa prostituída que sintetiza todo o cerne do novo cinema alemão. O esvaziamento dos corpos e espaços em jogo (e da homenagem avessa que fazem ao classicismo de Marienbad) denuncia a esterilidade não só de um sistema produtivo, mas da imaginação criativa que beira o abismo nesta crepuscular Modernidade dos tempos. (Fernando)

A Noite Americana [La Nuit Américaine, 1973], de François Truffaut

Aquele que talvez seja o cineasta mais assumidamente cinéfilo da história não poderia deixar de entregar em sua filmografia uma visão pessoal do ofício. Por mais que La Nuit Américaine desnude alguns mitos técnicos e exponha os bastidores com certa acidez, o registro romântico de Truffaut sempre fala mais alto, como ainda melhor acontece em sua prática crítica. Se do rigor didático sobram alguns excessos, não há como ignorar obra de tamanho afeto, tão passional e honesta em sua exposição. (Fernando)

O Espírito da Colmeia [El Espíritu de La Colmena, 1973], de Victor Érice

O cinema nasce de um olhar para se libertar em outro. A magia de todo trânsito entre ambos está em O Espírito da Colmeia. Mais aqui. (Daniel)

Um Tiro na Noite [Blow Out, 1980], de Brian De Palma

Como em No Silêncio da Noite, quando o escritor é abandonado por seu grande amor e enfim descobre que a frase que imaginava ter criado para um roteiro representava na verdade sua própria e inevitável tragédia, Blow Out é uma melancólica elegia à interseção entre a vida e a arte. É descortinando os artifícios do cinema e reempregando novo sentido a cada um deles, na belíssima sequência com Travolta operando a moviola, que De Palma resolve o mistério do acidente investigado por Jack Terry, e é no assassinato de Sally, seu grande amor, quando o microfone capta o mais agudo e doloroso grito de horror, que o cineasta sadicamente concede a Jack o registro perfeito para finalizar seu filme. Da miséria da vida nasce o triunfo da arte, quando a escuridão da noite, iluminada pelas cores dos fogos da Liberdade, submerge o destino de Jack em uma indissipável treva. (Daniel)

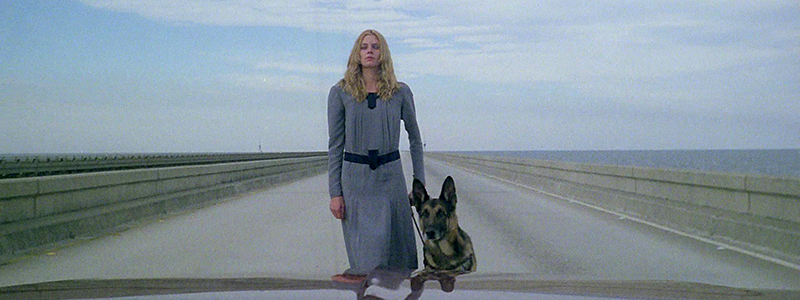

O Estado das Coisas [Der Stand Der Dinge, 1982], deWim Wenders

Da recorrente metalinguagem que assola a carreira de Wim Wenders, a mais impactante na abordagem do próprio cinema foi a que marcou seus primeiros filmes da década de 80. Lightning Over Water (1980) e Chambre 666 (1982) são exemplos de um cinema que assume considerável temor, pelo passado ou pelo futuro, contra o rigor do tempo. Der Stand Der Dinge é o clímax de toda uma crise narrativa, ao filmar uma refilmagem interrompida pelo desaparecimento do produtor. Sem película e sem dinheiro não há filme, mas sem movimento ou imaginação, todo o cinema é impossível. (Fernando)

Sem Sol [Sans Soleil; França, 1983], de Chris Marker

Ainda que, filme após filme, Chris Marker nunca abandone a reflexão sobre o mecanismo cinematográfico, é preciso destacar três títulos essenciais pelo foco a outros cineastas: A.K. (1985), sobre Kurosawa, Le Tombeau D’Alexandre (1993), a respeito de Aleksander Medvedkin e Une Journée D’Andrei Arsenevitch (2000), em homenagem à Tarkovski. Se inserimos um filme além destes na presente lista é porque em Sans Soleil, Marker aprofunda suas observações sobre o cinema com uma nostalgia ainda mais íntima e singular, por mais que também ancorada em outros nomes, a exemplo de Hitchcock e seu Vertigo. Porque a cinefilia também escreve em diários. (Fernando)

As Poltronas do Cine Alcazár [Les sièges de l’Alcazar, 1989], de Luc Moullet

O apaixonado cinéfilo/crítico e suas dúvidas tenras e por vezes deliciosamente bobas. Da escolha pela melhor poltrona na sala de cinema à eterna guerra ideológica em torno dos cineastas, transitando pela decisão por ficar ou não com uma mulher pelo gosto cinematográfico dela ou, em um encontro no cinema, fixar os olhos à telona ao invés da boca ao beijo da companheira, Luc Mollet filma em Sièges de l’Alcazar uma das mais divertidas e singelas representações da cinefilia, da paixão pelos filmes e por toda áurea mística que os cercam. (Daniel)

Les Baisers de Secours [idem; França, 1989], de Philippe Garrel

Poucas vezes o cinema terá gerado tamanha introspecção, tão marcante equilíbrio entre a Imagem e a Vida, a Ficção e a Realidade. Ao filmar sua própria vida de cineasta e colocar nisso um núcleo familiar verdadeiro (esposa, pai e filho, todos atores de ofício), Philippe Garrel acompanha a luta de uma geração que já não sabe como se enxergar no cinema. O fazer do filme em Les Baisers de Secours, assim como em Sauvage Innocence (2001, do mesmo diretor), se reflete como num espelho manchado, um diário de amores que não poderia ser escrito senão pela grafia da câmera. (Fernando)

Close-Up [Nema-ye Nazdik, 1990], de Abbas Kiarostami

O cinema de Kiarostami propõe um exercício permanente de ressignificação. A cada plano, novas verdades – ou possíveis farsas – se integram a um conjunto de observações sobre o comportamento e a relação dos seus personagens – seja com outros personagens em cena, com nosso mundo ou com a realidade proposta ao filme. Close Up, neste ou em qualquer outro sentido, é um dos grandes trabalhos do cineasta iraniano. É um filme que abraça as potências do documentário e da ficção e dilui as barreiras entre ambos para remontar brilhantemente uma curiosa história de farsa – como todas as histórias de farsa, também uma história de amor pela ficção e pela representação. (Daniel)

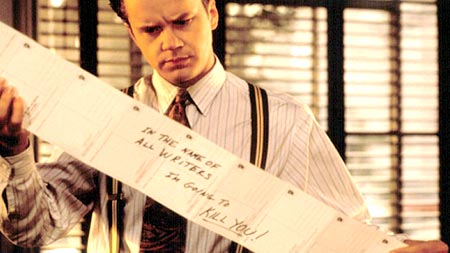

O Jogador [The Player; EUA, 1992], de Robert Altman

O estilo fragmentário peculiar das narrativas de Altman só poderia cair como uma luva para um enredo a respeito dos dissabores do sistema hollywoodiano. Sendo o cinema arte da coletividade, The Player encontra no excesso de colaborações e citações interfílmicas o tom exato para a ironia pretendida pelo diretor, a começar do ponto de vista protagonista, que, ao seguir um produtor da indústria, já se dispõe a focar aspectos paralelos ao da criação estética em si, pois mais interessados no caráter mercantilista da sétima arte. Entre trapaças e cifrões, a ácida visão de mitos despidos. (Fernando)

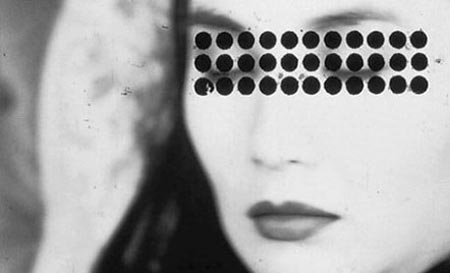

Irma Vep [idem, 1996], de Olivier Assayas

A câmera de Assayas filma ao mesmo tempo a História do mundo e do cinema. Pessoas e personagens. Vidas e tramas. Sua lente é um filtro pelo qual estas representações se rarefazem para serem projetadas ao espectador como uma realidade híbrida cuja existência está terminantemente fadada a pertencer à arte. Ao mesmo tempo, há uma vida que pulsa destes personagens que nos envolve e nos aproxima deles como de outros poucos no cinema atualmente. É este olhar cinematográfico e ao mesmo tempo tão humano que fascina em seus filmes, e Irma Vep é uma orgânica representação do estudo sobre a [des]construção de signos, imaginários, personagens e narrativas que precederiam e sucederiam sua existência na filmografia do diretor. (Daniel)

Onde Jaz o Teu Sorriso? [Où Gît Votre Sourire Enfoui?; Portugal/França, 2001], de Pedro Costa

Exercício ensaístico que observa a montagem do filme Sicília!, filmado em 1999 pelos diretores Jean-Marie Straub e Danièle Huillet, o trabalho de Pedro Costa firma pelo diálogo com o casal um cinema que prioriza a dimensão do olhar, sua sensibilidade, sua maneira particular de encontrar o mundo e guardá-lo com um carinho próprio, nostálgico, vivo. Onde Jaz o Teu Sorriso? é a pergunta que fica diante de um rosto filmado pelos Straub e que, num movimento íntimo e irrecuperável, pareceu sorrir, sem que tal gesto pudesse estampar em definitivo uma imagem de cinema. (Fernando)

Adeus, Dragon Inn [Bu San, 2003], de Tsai Ming-Liang

Rumores indicam que um cinema de calçada na Coreia, que terá sua última exibição antes de fechar as portas definitivamente, é assombrado por fantasmas. Enquanto a projeção ilumina a tela na noite derradeira (o filme é Dragon Inn, de King Hu), poucos espectadores ocupam algumas poltronas da vasta sala – parte deles procurando refúgio contra a chuva avassaladora que desaba na cidade. A câmera acompanha delicadamente os gestos e as ações destas pessoas, os olhares que se voltam à tela ou que se cruzam com outros olhares durante este curto período, mas também observa a amplitude do vazio, o silêncio que reverbera pela sala como notas de um réquiem emudecido. Em seu atordoante clímax surge o rito fúnebre, quando as portas são trancadas pela última vez e o templo antes habitado, lar de múltiplas histórias e vidas, se transforma enfim em um legítimo casulo de espectros. (Daniel)

Aquele Querido Mês de Agosto [idem, 2009], de Miguel Gomes

A câmera é também um instrumento para desvendar o mundo. E é do prazer pela descoberta do novo registro que cresce mais este híbrido entre documentário e ficção, acompanhando uma equipe de filmagem em visita à locação de seu próximo filme e os desdobramentos que cada personagem encontrado por eles no percurso provocam dentro da própria ficção que o grupo propõe, que brota naturalmente pela narrativa durante a trajetória e se intersecta magicamente à realidade disposta pelo filme. Miguel Gomes filma aqui um dos mais prazerosos exercícios sobre fazer cinema justamente porque cada plano e movimento registrados, mesmo em condições absolutamente triviais, são impregnados de um encantamento contagiante pelo ato de observar o mundano e nos surpreender com ele através das mais singelas ações. (Daniel)