Por Gabriel Linhares Falcão

Pata por pata, um leopardo realiza seu desfile chegando bem perto da objetiva, e a objetiva chegando bem perto dele. Vai da direita para esquerda do quadro e retorna para o ponto de partida, realizando novamente o movimento repetidas vezes. Seu andar é sensual, sereno, quase flutuante, e seu corpo camufla-se no breu do espaço parcialmente iluminado. A luz forte revela também a terra com pedras que ele pisa, as plantas que o cercam, e nas sombras, barras de ferro de uma jaula que nunca entra em quadro. A câmera de Fanderl é segura, firme, também serena e sensual, e não demonstra nenhum sinal de amedrontamento com o predador diante da câmera.

O leopardo se revela cada vez mais concentrado. Anda em círculos e sempre olha para frente, sugerindo uma atormentação, possivelmente pela situação do encarceramento. O animal não mira sequer um instante para Fanderl e sua câmera. Apesar da inquietação, as eventualidades além da jaula parecem não o afetar. Tanto quanto o ambiente extra imagem não desestabiliza Fanderl, nem implica na unidade do filme; não há um mundo para além do pictórico na película, nem se quer a jaula importa. A concentração é total; existe apenas a diretora e o leopardo.

As cores escapam. Um amarelado que parece extrapolar a forma do animal, como pintado à mão, e o verde forte das poucas plantas reflete no pelo branco da parte inferior do leopardo. A cor de seus olhos parece uma mistura em aquarela de todos os tons que passam pelo quadro; em constante mutação a cada volta.

O animal com toda sua elegância parece aos poucos cansar. Suas piscadas vão pesando. O olhar concentrado está cada vez mais perdido, sem direção, apesar da retidão. A câmera de Fanderl gradativamente altera seu comportamento: há mais cortes e as imagens se fecham em diferentes partes do bicho. A alteração é sensitiva. Pouco a pouco a maneira de filmar se ajusta às intuições perceptivas do instante; uma comunhão cada vez mais íntima entre sujeito e objeto, regida pelo olhar de Fanderl. A única ordem imutável presente em todos os seus filmes é a montagem na câmera Super 8, que permite, nas palavras da diretora: “concentrar e mergulhar no fluxo do tempo, filmando, por assim dizer, tempos e eventos que acontecem no tempo, buscando o “gesto” que pudesse integrar a complexidade de tudo o que acontece no “aqui e agora” quando filmei e pela expressão da reciprocidade entre o que está acontecendo em mim e fora de mim.“[1]

A maioria de seus filmes consiste em apenas um rolo de Super 8, com cerca de 3 minutos cada, e são exibidos publicamente em grupos organizados pela própria diretora, compondo uma obra maior. Seus filmes são registros diretos do presente e dos infinitos tempos contíguos nele. Um olhar atento que captura manifestações do instante explicitando as peculiaridades, como desenhos muito bem definidos, e por um acúmulo de gestos e tempos, elabora filmes densos em que todo contraste é evidente pela clareza das especificidades. O leopardo faz sempre o mesmo movimento no mesmo espaço, mas nos é revelado uma infinidade de detalhes que divergem, seja pela alteração do objetivo ou do subjetivo. A reciprocidade entre estes aumenta no decorrer do rolo, e as mais leves imprevisibilidades vão sendo impressas por Fanderl na película. Todo registro objetivo é também um registro da experiência sensível da diretora no mundo – este que parece desaparecer durante seus filmes.

Estamos sempre vendo pela primeira vez; tanto na unidade, neste processo de investigação minucioso do presente pela montagem na câmera, quanto nos filmes compostos, em que a organização das obras curtas sublinha ainda mais as especificidades de cada uma destas, criando um drama formal intenso por meio das discrepâncias. Em Konstellationen (2013)[2], por exemplo, são necessários seis filmes curtos em preto e branco para finalmente conhecermos as cores em Leopard (2012), sendo que estas, como já descritas, parecem escapar do domínio das formas esparramando-se pelas rápidas imagens; como uma evidência do processo físico natural em que a luz rebate nos objetos que toca antes de encontrar a lente da câmera. A cor também está nascendo diante de nossos olhos ainda inocentes.

Vemos o vegetal pela primeira vez em uma árvore seca e sombria, para em um fragmento posterior sermos apresentados às folhas coloridas já no chão.[3]

Vemos grandes estruturas metálicas, pela primeira vez artefatos feitos pelo humano, por meio do reflexo da água, para no mesmo fragmento a chuva dar fim a solidez imaginada.[4]

É comum a ocorrência de variações internas nos filmes de Fanderl, pequenas mudanças de configuração/comportamento decorrentes da intuição, do acaso e da experimentação de diferentes velocidades da Super 8. Em Bläter fliegen (2001), a diretora captura pássaros que se alimentam em uma árvore. O foco de captura são os animais, a câmera se movimenta preferencialmente pelo eixo e abusa do zoom para alcançar os ligeiros pássaros. Quando as aves vão embora e o foco se torna a árvore, a diretora começa a se movimentar ao redor para capturar diferentes ângulos. O tronco, que antes parecia firme ao chão assim como Fanderl, agora desliza levemente pela imagem como se flutuasse. Não só diferentes “tempos e eventos que acontecem no tempo”, mas também diferentes materialidades são descobertas nessa progressiva soma; o cinema de Fanderl não é regido pelas leis materialistas, pelo contrário, encontra suas próprias ordens cosmológicas pela principal evidência imaterial que nos é permitida: a experiência sensível.

Mesmo que sempre evite comparações[5], Helga Fanderl aproxima sua maneira de filmar (montagem na câmera, estruturação formal e rítmica no ato de filmagem, reciprocidade entre sujeito e objeto e risco elevado de erro por conta dos procedimentos adotados) à caligrafia zen:

“Esse estado de espírito é muito intenso e excitante. É como se todas as condições mentais, emocionais e técnicas tivessem que ser percorridas e coincidirem na ideia de fazer um bom filme. Às vezes, esse tipo de filmagem é um gesto que me lembra a caligrafia zen. Não há possibilidade de corrigir e alterar. A obra revela o estado de espírito no momento de sua criação.” Helga Fanderl[6]

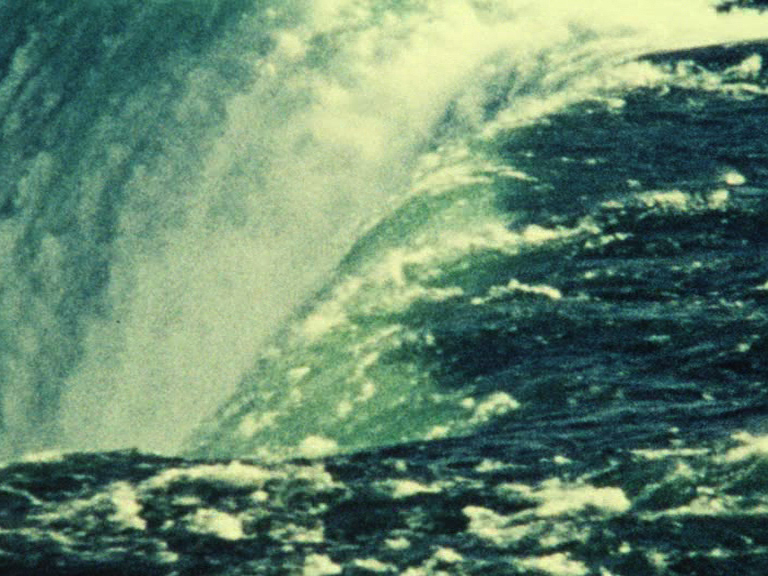

Impossível não cair no clichê de que é possível ouvir sons nos densos filmes silenciosos de Fanderl. Os demarcados contrastes que se ampliam de fragmento em fragmento, nos apresentam diferentes intensidades sensíveis e imaginativas, acumulando memórias de primeiros contatos neste mundo que começou no início da projeção. Em Konstellationen (2013), como não perceber o estrondo das cataratas do fragmento Strom (2010)? O contato é ainda mais chocante pois havíamos sido apresentados primeiramente ao silencioso nado da tartaruga em águas invisíveis aos nossos olhos em Aquarium (2009). O único indicativo pictórico de um registro aquático, além dos animais presentes, são algumas bolhas e características ondulações luminosas. Luz esta que se torna um privilégio do aquário comparado aos pássaros que se alimentam em uma árvore seca completamente negra contra o céu nublado no chapado Blätter fliegen (2001), de um preto e branco quase binário. Os fogos de artifício de uma Torre Eiffel vulcânica, em Feuerturm (2009), deixam rastros nos grãos da película que nenhuma luz natural vista até então ousaria rabiscar. Gradualmente conhecemos a luz a partir de polivalentes luzes; uma infinidade de haikus luminosos se formam nestes micromundos abertos. No fragmento final, encontramos em cataratas que habitam os céus, um milagre: em meio ao vapor que sobe da queda d’água, surge um arco-íris. Toda ação filmada retorna à luz.

[1] Em HAMLYN, Nick. Layers and Lattices: Films of Helga Fanderl, in Sequence, issue number 1,No.w.here Publications ISSN 2048-2167, 2010.

[2] Konstellationen é um projeto contínuo realizado pela diretora de 1992 até 2016, em que novos curtas eram adicionados. Este texto se baseia na versão de 2013 exibida no Festival Internacional de Cinema de Toronto 2013, que segue a seguinte ordem de curtas: Blätter fliegen (2001), Gasometer I (2010), New Hope I (1992), Aquarium (2009), Geburtstagsfeier (2004), Feuerturm (2009), Leopard (2012), Laub (2010), Rost (2010), Container (2011), Gläser (2011), Gelbe Blätter (2011), Strom (2010).

[3] Respectivamente, Bläter fliegen (2001) e Laub (2010)

[4] Gasometer I (2010)

[5] Fanderl, ex-aluna de Peter Kubelka e Robert Breer, revelou nos Extras do DVD Fragil(e), que “influências existem, mas não no sentido direto, mais indiretamente”. Continuando, cita Dziga Vertov (em especial Um Homem com uma Câmera), Jean Vigo (em especial À propos de Nice e L’Atalante), Gregory J. Markopoulos (em especial Ming Green, também montado inteiramente na câmera), Robert Beavers (em especial Work Done) e também Jonas Mekas.

[6] Entrevista com Helga Fanderl por Andrea Piccard, em Cinemascope nº 55