— Ele fixou os olhos em você?

— Constantemente.

(Hamlet, Ato 1; Cena 3)

Por Rubens Fabricio Anzolin

Pascal Bonitzer costumava defender que o sucesso do cinema estava relacionado àquilo que, em essência, ele era capaz de reproduzir: o movimento e a vida. Ou seja, todo e qualquer procedimento que surgisse depois do registro original significaria uma alternância ou uma mancha diante do momento áureo e verdadeiro da captura. No fundo, a questão que realmente estava em jogo era nada mais nada menos que uma espécie de disputa entre realidade e mentira frente ao que se convenciona chamar de acontecimento. Isto é, se chamava-se o cinema de uma arte primeira voltada às atrações, era justamente porque a ele se devia a capacidade do aparato técnico da câmera em registrar o que de mais espantoso guardava o mundo. (Efeito esse, aliás, que passado um século da invenção cinematográfica, perdura até hoje: independente de códigos ou razões mecânicas, pouca coisa em cinema supera a sensação do espanto — de Mèliés a Ford ou Shyamalan, toda a aparição registrada com louvor será sempre uma hecatombe).

No entanto, retornando ao dilema de Bonitzer, é possível ponderar que as diferenças da superfície-vídeo e da “superfície-grão”, a “imagem verdadeira”, chamemos assim, sejam muito menos relevantes do que uma revelação que reside no princípio de seu próprio raciocínio: antes de mais nada, a câmera, o ecrã, é a fonte primeira da captura da realidade. À sua própria luz nada escapa, e tudo que emerge diante do registro (aquele que não é adulterado ou modificado, claramente) pode ser lido como verdade. No fundo, a experiência cinematográfica é sobre isto: estar diante de uma janela intransponível, de um feitiço inalcançável.

Considero por bem relembrar tudo isso antes de começar a discorrer sobre o cinema de Ricardo Alves Jr. para que esteja claro que toda e qualquer presença analisada em seus filmes é resultado de um conjunto de fatores humanos que corriqueiramente são carregados até o limite da captura dos planos. O que significa dizer, em essência, que aquilo que existe, aparece, saltando diante dos olhos. E isto se dá não graças a uma trucagem posterior ao procedimento, mas sobretudo devido ao desejo de investigação conferido pelo plano frente aos rostos e corpos de sujeitos tão severamente enigmáticos. Sujeitos estes que, frente à câmera, são incapazes de repelir, transbordando através de faces, marcas e feições uma gama de sensações que dizem respeito ao indefinido.

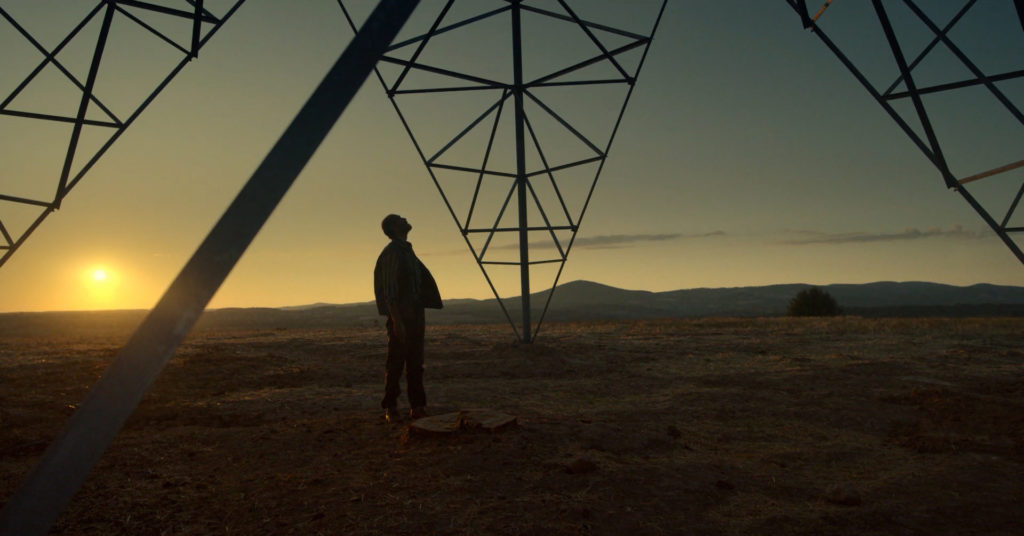

Em palavras mais simples: de Material Bruto (2006) até Elon Não Acredita Na Morte (2016) o que se estabelece na obra do cineasta diz respeito a um jogo de fantasmas, de corpos que são capazes de estarem diante do ecrã mesmo parecendo não estar. Dentre estes personagens, pode-se rememorar o convidado que nunca chega à mesa de refeições de Convite Para Jantar com Camarada Stalin (2009), passando pelos corpos inertes e calados de Permanências (2010) e chegando aos personagens de Elon — seja do próprio Elon Rabin de Tremor (2014), que assim como o cavalo do filme persegue espaços vazios e escuros a procura do nada, até o próprio Rômulo Braga, na versão mais longa da narrativa, que crê estar atrás da esposa quando na verdade caça incessantemente o espectro de um corpo já morto.

No fim das contas, o que existe de mais reluzente na obra de Ricardo é uma capacidade bastante singular de estar a capturar a presença humana, tanto a do corpo quanto a do espírito, oferecendo ao espectador uma operação que privilegia o enigma, o não-visto que acaba por se revelar na concepção fotográfica de seus filmes. Neste contexto, duas obras de sua filmografia mostram-se essenciais na interpretação destes paradigmas: Material Bruto, seu primeiro filme, e Permanências, média-metragem realizado em 2010. Em ambos os casos, o contexto do filme se relaciona diretamente com o local cujas obras transcorrem: centros habitacionais de Belo Horizonte, locais simbolicamente abandonados ao léu pelos órgãos públicos da cidade e que estimulam o embate entre corpos deixados para trás e espaços em ruínas, prevendo assim um ambiente fértil para que haja uma trepidação da realidade. Em suma, o que este par de filmes dá conta de demonstrar é que a vida humana nestes espaços costuma orbitar um outro regime de tempo e de sensibilidades. Como se os sujeitos passassem a fazer também parte das pedras, das paredes e do tempo de uma localidade em específico, permitindo a estes corpos que sejam eles também uma espécie de habitação.

O primeiro detalhe resultante deste contexto que pode ser observado através do cinema de Ricardo Alves diz respeito ao trato com a pele, além da atenção que a câmera obtém quando procura capturar os rostos. Tanto em Material Bruto quanto em Permanências, o tempo transcorre de modo lento, a fazer com que essas marcas da vida (cicatrizes, rugas e olhos constantemente marejados — que, aliás, dizem muito também sobre onde estes filmes se passam e sobre quem são estes sujeitos), adquiram outras conotações através da dilatação dos planos.

Em Material Bruto, cada bloco do filme é dedicado ao esforço do realizador em aproximar-se cada vez mais do potencial de delírio destas habitações: há o personagem de Elon Rabin (o mesmo de Tremor e Elon Não Acredita na Morte) que durantes longos minutos performa uma espécie de surto diante de câmera, como se estivesse a estar possuído. Logo após, temos a presença de uma moça, que sentada em uma cadeira centraliza toda a ação de seus braços como se fosse guiada por uma força oculta, que não provém diretamente da concepção daquele corpo. Ao filmá-los, Ricardo é capaz de revelar um enigma importante: as imagens que forja não se revelam pelo que contém necessariamente de visível, mas sobretudo pelo que emulam e sugerem ao espectador. Não são imagens dadas, denotadas de certeza. São todas imagens oferecidas, operadas para que a presença ou a aparição se faça presente no campo da imaginação. Para que o espectro (o invisível dos espaços) possa também ter um lugar na janela da transparência que é o cinema.

Permanências é também uma obra que opera neste mesmo espírito, mas que diferentemente da catarse física oferecida por Material Bruto (essa presença invisível que possui os corpos e faz com que se choquem), privilegia a extensão do silêncio através da contemplação espacial das habitações. Num sentido mais amplo, permanecer diz respeito não apenas aos corpos que lá estão como também a cada movimento (lembremos de Bonitzer e do que falava sobre a essência do cinema) que a vida humana opera nestes recintos. Acima de qualquer outro, há um longo plano em Permanências que considero mais marcante que os demais: o de um homem mais velho a fumar um cigarro enquanto encara as lentes de Ricardo. Como disse, jamais será factível dizer que há ali uma presença ilustre, a tal imagem fantasma, mas o que o cinema revela a quem o assiste (ao homem e ao filme) é a certeza de que algo pulsa naquela presença, algo de carne, osso e matéria. Algo que se constrói através do agudo da chuva, da densidade da fumaça e dos olhos bem abertos, mediante espaços ocos e compartilhados, onde o filme procura rastejar — sempre na altura dos sujeitos — em busca da emulação de uma memória, essa lembrança indistinta que não se sabe bem o que é, mas que se sabe que existe.

Por outro lado, esse aspecto do fantasmagórico permanece presente também nas obras com apelo ficcional produzidas pelo realizador. De certo modo, é como se o cinema de Ricardo Alves Jr. funcionasse perante uma lógica da perseguição destes fantasmas dos corpos e dos espaços, que se penduram em uma linha muito tênue entre vida e morte. Tremor e Elon Não Acredita Na Morte são exatamente sobre isso: sobre perseguir o indefinido. Impossível não lembrar que Rômulo Braga percorre toda a cidade de Belo Horizonte andando sempre em círculos, passando por locais de grandes circulações, tentando se agarrar a toda e qualquer materialidade que lhe traga de volta à amada: das portas que chuta e arromba até as paredas nas quais sempre passa a mão, é como se este fosse também um personagem que emergiu da imaterialidade dos, e que reconhece a capacidade animada das coisas em se comunicarem com os sujeitos.

Não deixa de ser curioso, ademais, que Elon seja uma espécie de segurança ou guarda noturno, pois é justamente nessas horas mais escuras que o indefinido faz morada, visto que a imagem já se torna incapaz de registrar com uma definição mais aguçada a verdade. Existe uma cena específica do longa-metragem em que o personagem vai de andar em andar em um prédio vazio à procura de algum sujeito ou de um invasor. Em nossa memória, fica a sensação de um indefinido, como se não fosse impossível que Madalena (Clara Choveaux), sua esposa, estivesse por lá, o assombrando. Em meio à busca, a lanterna de Elon vai jogando luz às paredes abandonadas, e quanto mais o sujeito procura por algo menos é capaz de encontrar uma materialidade concreta daquilo que o atrai. A grande verdade, é que tudo isto não está mais lá, mesmo que esta sensação se faça constantemente presente. Curiosamente, Elon Não Acredita Na Morte é um filme sobre uma mulher que nunca aparece de fato. Aparece seu espelho — no caso, sua irmã gêmea de cabelos louros — e aparece também o seu fantasma, materializado em um belíssimo plano onde Clara Choveaux passa os grãos de café no rosto, como quem tenta provar que é uma superfície verdadeira.

No fim, tudo se descobre como uma grande assombração. Pois tanto Madalena quanto sua irmã nunca estiveram lá verdadeiramente: estava lá, sim, uma presença, um acontecimento, que habitava possivelmente nas tantas sombras que rodeiam este personagem. Se aquilo que existe, aparece, em um sentido mais lógico, então, é factível conjecturar que Madalena talvez sequer tenha existido como um corpo concreto naquela realidade. Pois a imagem de Ricardo não revela nada de legível ou real que não faça também parte do universo da sugestão. Elon não persegue a amada, mas sim a miragem dela, o seu legítimo fantasma. Se é fato que o personagem não acredita na morte, isso se dá justamente por estar muito mais perto do mundo das sombras e dos espíritos do que deste mundo carnal, onde todo e qualquer café que se esfregue no rosto é tão volúvel quanto água. E a única certeza que existe na obra de Ricardo é unicamente aquela de Bonitzer, que perpassa todos esses filmes citados anteriormente: o que o cinema registra, está lá verdadeiramente. Já o que está no extracampo, que faz com que esses olhos, peles, rostos e espaços pareçam tão distantes e distintos, é apenas uma sugestão. Uma tentativa mais clara de aproximar o gesto do cinema a estes corpos e lugares habitados por fantasmas.