Por Chico Torres

“Apesar da noite” (Malgré la nuit), de Philippe Grandrieux, pode ser comparado à quadrilha de Drummond: “João amava Teresa que amava Raimundo / que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili, / que não amava ninguém.” Se, por um lado, é essa estrutura narrativa simples que permite que o filme avance em suas duas horas e meia de duração, há em seu desenvolvimento diversos elementos disruptivos e metafóricos que fazem com que o filme cresça e ganhe várias camadas de interpretação. No tocante à sua linguagem, a grande questão de “Apesar da noite” é o modo como se desenvolve a narrativa, praticamente através da hipersensorialidade dos corpos. O corpo é o lugar do encontro, é causa e efeito da ação de todos os personagens que transitam fantasmagoricamente por uma Paris quase invisível.

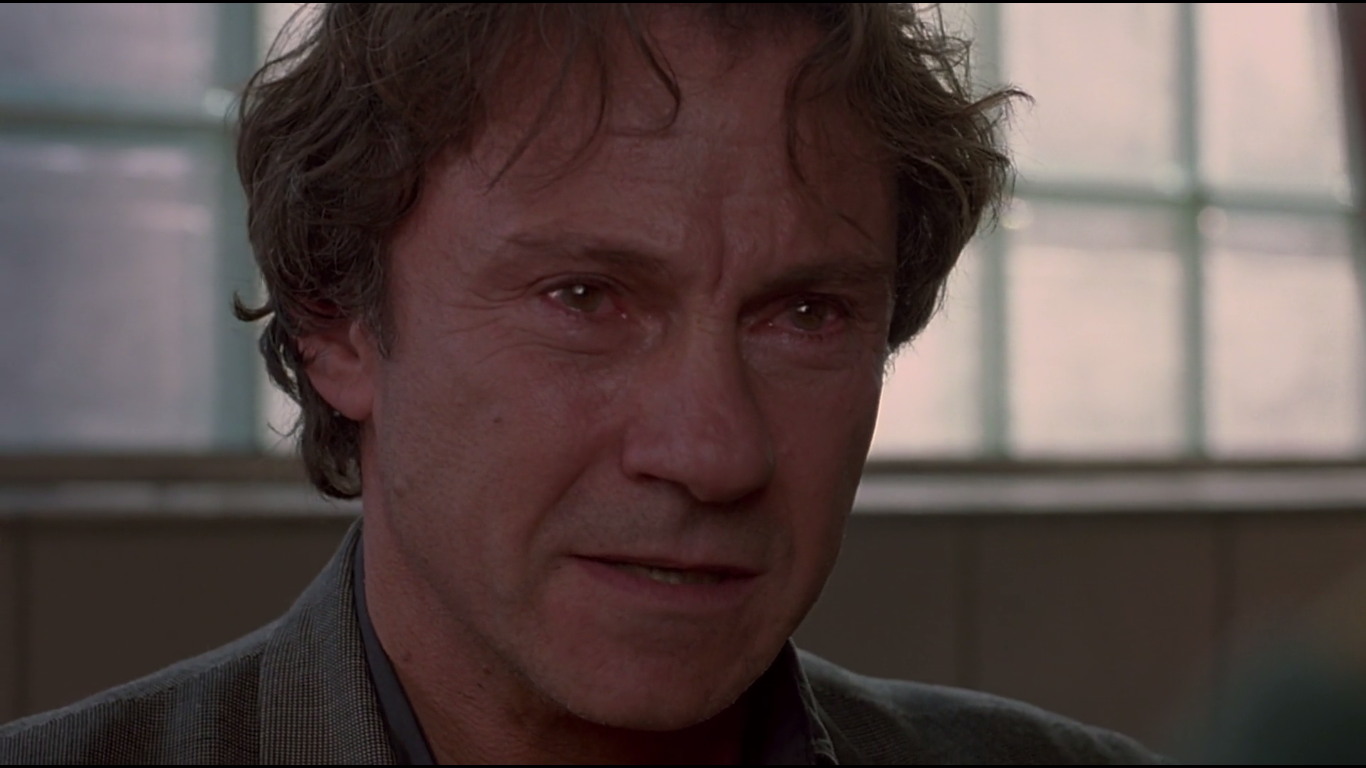

O tom sensório-experimental e pictórico do filme já está presente em seu início: uma mulher, como que em delírio, dança diante da câmera. Em meio à dança frenética, ela lança os olhos febris para o alto, exibindo uma estranha expressão de êxtase (figura 1). A cena está acelerada e, em contraste ao fundo preto, há uma luz branca e perturbadora que vem de cima e ofusca a estranha dança. Como que parido, Lenz, o protagonista, surge nesse lugar escuro e esfumaçado. O ambiente, ainda que irreconhecível, exala algo como vício e promiscuidade, ao mesmo tempo que possui uma aura pictórica, como se fosse a reprodução de um quadro renascentista que retrata a errante vida moderna. (figura 2).

O diálogo sussurrante entre Lenz e Louis ganha expressividade através do toque entre as mãos (recurso excessivamente utilizado no filme), do beijo e do abraço, da quase obsessiva demonstração de afeto. O elemento sensorial é reforçado pelo enquadramento fechado, o que transmite a sensação da existência de um microcosmo onde residem apenas corpos que se conectam vibracionalmente.

Ainda nesse diálogo entre Lenz e Louis, onde se descobre que Lenz está em busca de uma mulher chamada Madeleine, há uma série de jogos, de charadas. Jogo linguístico através da aliteração dos nomes das próprias personagens que vão surgindo: Lola, Lenz, Louis, Madeleine, Hélène e Lena; jogo literário através da memória proustiana presente indiretamente na fala de Louis; e um jogo através da analogia entre personagens fictícios e históricos, também expressado inicialmente por Louis: Madeleine é prostituta, como foi a Madalena de Cristo. Esses jogos terão seus desdobramentos, alguns aparentemente menos importantes (como o da aliteração, que talvez indique um mesmo propósito ou uma mesma personalidade para todos as personagens); outros mais reveladores, como a figura arquetípica de Maria Madalena presente nas personagens femininas do filme, sobretudo em Hélène.

Ainda que “Apesar da noite” estimule algumas reflexões através de suas diversas e frágeis associações (religião, pecado, memória, arte etc.), é difícil encontrar ali elaborações dialógicas sobre qualquer coisa. Os temas se apresentam sorrateiramente através de imagens que exploram aspectos sensoriais: o toque, o contraste da textura dos corpos que se entrelaçam, as expressões faciais e corporais, e o prazer através do sexo e do uso de drogas. O filme se detém tanto ao corpo que torna-se irrelevante compreender qual o tempo-espaço da narrativa. A presença do amor, do tom melodramático, da obsessão pelo outro, da traição, dos conflitos pessoais, tudo parece existir apenas para que os corpos se satisfaçam em relações que possuem uma profundidade visceral e que não vão mais longe do que isso.

O filme revela, ainda que de maneira fugidia, uma relação entre prazer e sofrimento, questão que mais uma vez remente ao religioso, desenvolvido através do entrelaçamento entre Madeleine/Madalena e Hélène. A priori pensamos que Hélène é a Madeleine procurada por Lenz; e mesmo quando descobrimos que Madeleine se trata de outra personagem (que irá permanecer até o final do filme como um ideal a se buscar, como um objeto de desejo nunca encontrado), só se reforça a sensação de que Hélène carrega, simbolicamente, as tensões mais significativas do filme e que fazem parte da imagem paradoxal que se construiu de Madalena.

Ao longo da história ocidental, a imagem de Maria Madalena ficou ligada a alguns estereótipos. O mais conhecido é de Madalena como prostituta que passa a seguir Jesus depois que este expulsa sete demônios que habitavam seu corpo. Ainda que nenhum dado biográfico concreto ligue Madalena à prostituição, o fato é que sua imagem ficou gravada na memória coletiva e na história da arte sob esse estigma. Parece-me que Hélène se aproxima de Maria Madalena por sua posição ambígua da mulher devota e cuidadora (Hélène é enfermeira, ou seja, cuida do corpo do outro), mas que ao mesmo tempo se perverte e se entrega sem freios ao desejo carnal, vivenciando experiências limítrofes. A construção de Hélène como Madalena não se desenvolve de modo satisfatório, porque o que prevalece é a exploração da sensorialidade e não da reflexão, mas a relação entre ambas é evidente no filme.

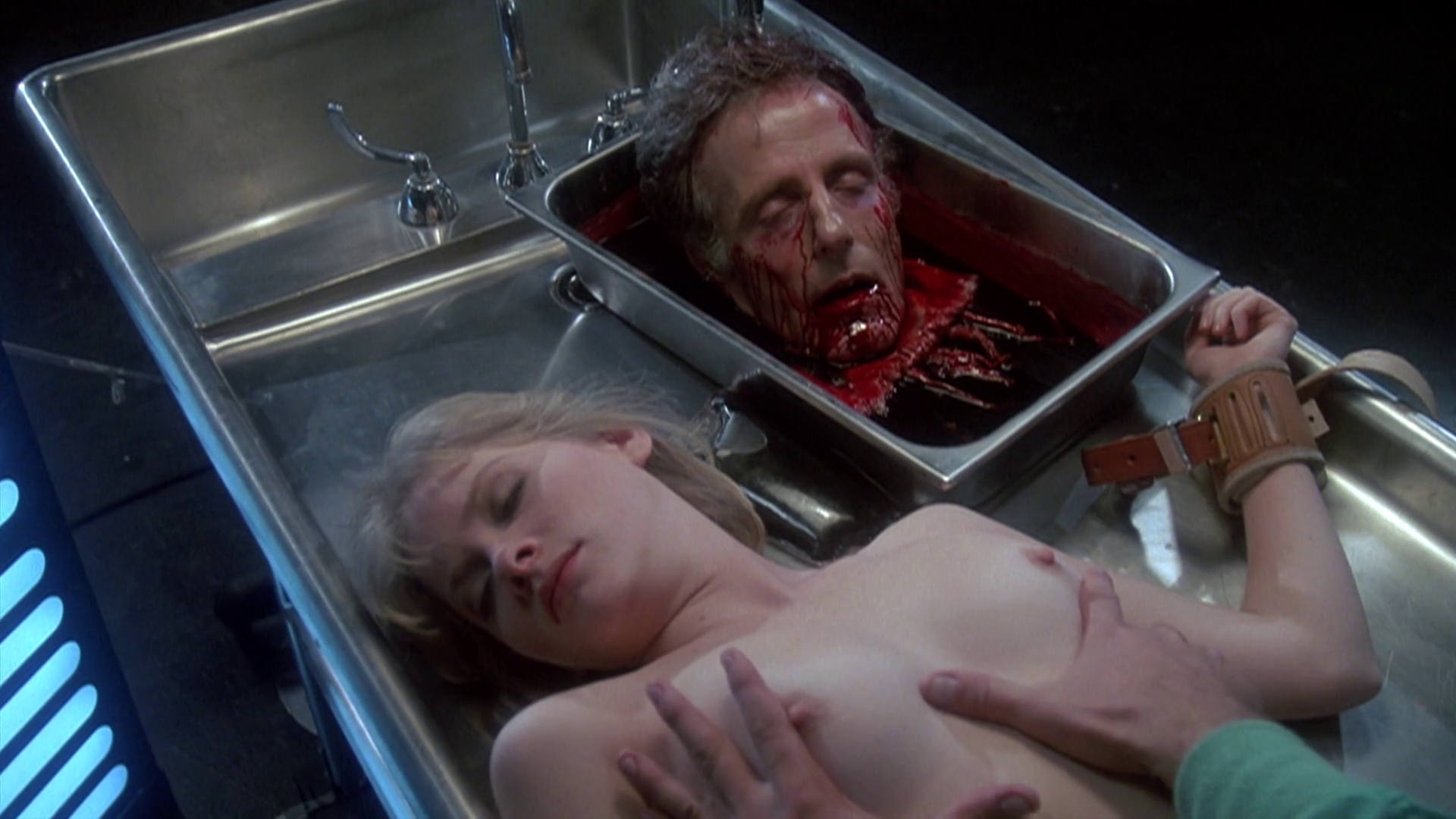

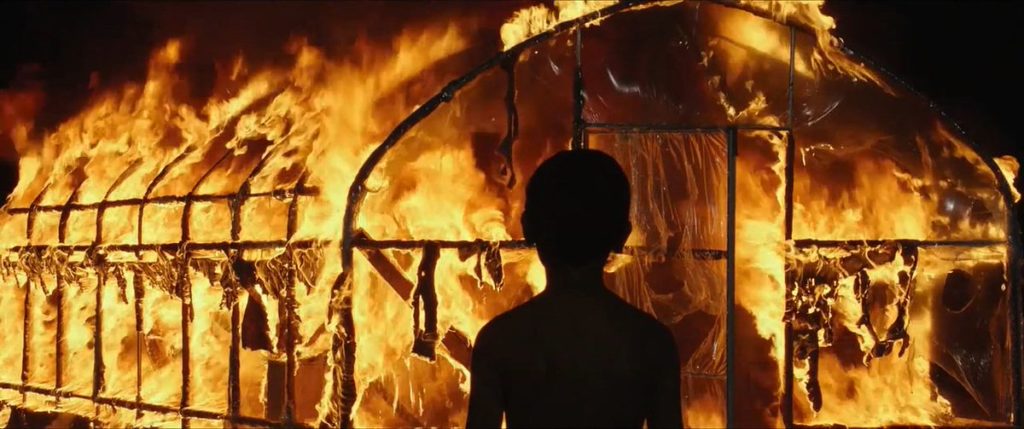

Quando Hèléne participa de uma orgia na floresta, cena que se realiza sob uma crua e terrível luz branca, seu encontro com o Homem da Voz Metálica revela-se extremamente violento, ainda que tudo pareça acontecer sob o consentimento de Hélène. Ao ser violentada, ela olha para o alto em êxtase (figura 3), olhar recorrente em pinturas renascentistas ligadas ao universo religioso; inclusive há diversas pinturas que retratam Madalena nessa postura (figura 4). Esse olhar, em síntese, pode ser interpretado como a união complexa entre o sagrado e o profano, entre o desejo carnal e a devoção religiosa, mas nada disso é indicado por Hélène, essas relações se dão apenas por sua expressão corporal e facial.

Se por um lado a fotografia transita entre diversas camadas de uma luz branca que expõe os corpos de modo violento, além das sobreposições que dão ao filme um teor experimental, há também em muitas cenas a presença de um claro-escuro pictórico no qual prevalecem um preto e vermelho aveludados, semelhante à luz de velas. Ainda que esses elementos não estejam distribuídos de modo equacional no filme, interpreto essas camadas como a presença do conflito entre o profano (representado pelo branco frio e cru) e o sagrado (representado pelo claro-escuro, quente e pictórico), que se entrelaçam e coexistem durante o filme.

Em “Apesar da noite” quase tudo é perturbador: Lenz é obcecado por Madeleine; Lena e seu pai são figuras malignas, invejosas e vingativas; Louis é viciado e trai Lenz e Hélène por causa de Lena. Uma quadrilha muito mais maligna do que a de Drummond. Enquanto isso, Hélène, que concentra todos esses embates humanos em si, desafia Deus ao se entregar deploravelmente ao prazer da carne, como se sua religião fosse cumprir o desafio de se deixar levar por aquilo que é mais latente no corpo. Prazer e dor. Em “Apesar da noite” tudo aquilo que pode produzir sentido é absorvido pelas veias, pelos poros, pelo gozo.