Textos por Pedro Tavares

Autor: Pedro Tavares

Festival do Rio 2022 – Parte #1

Diário de bordo durante o Festival do Rio.

Por Pedro Tavares

MEU LUGAR NO MUNDO (Adrián Silvestre, 2022)

O filme de Adrián Silvestre se revela uma medida bem competente entre o drama envolvendo identidade de gênero e a vida corriqueira, como ele se torna um elemento primordial para toda ação, da busca pelo amor às crises existenciais e principalmente pela afirmação no mundo enquanto um olhar externo está a julgar cada ação.

TRÊS TIGRES TRISTES (Gustavo Vinagre, 2022)

O mais controlado filme de Vinagre troca o enfrentamento usualmente visual dos filmes anteriores por um manifesto didático e até bem humorado como comentários acerca do momento trágico momento que vivemos sem abandonar a representação do cotidiano LGBTQIA+. Certamente trata-se de um suspiro antes de um grande lamento sobre o Brasil de 2018 para cá em que a risada se confunde com o choro.

BROKER (Hirokazu Kore-eda, 2021)

Kore-eda vai à Coréia do Sul e faz uma espécie de filme americano de sua carreira depois do europeu The Truth. Broker é um filme agridoce e que bate incessantemente na jogada do tema ácido com diversas saídas tragicômicas para transformá-lo em objeto de discussão sem que crie mal estar no espectador. É um filme menor de Kore-eda que parece estacionar na zona de conforto com abordagens mais acessíveis que as tradicionais de sua filmografia.

REGRA 34 (Júlia Murat, 2022)

Curioso que este filme de Júlia pareça mais com um filme de Lucia, distante de seus filmes anteriores e que remete ao ambiente de Praça Paris, por exemplo. Um conto tipicamente carioca que associa de traumas, injustiças sociais e violência com liberdade, sexualidade e BDSM. É um gancho ousado e igualmente duvidoso, ainda que a primeira camada de conflitos esteja relacionado à seriedade de eventos corriqueiros no Rio de Janeiro e que a liberdade seja uma forma inerente de escoar a dor – através da dor, o que está em cheque é a forma, o modus operandi, a maneira de concatenação deste universo.

DECISION TO LEAVE (Park Chan Wook, 2022)

Como Kore-eda, Chan Wook fez um exemplar americano de seu trabalho. Digo isto no sentido de um trabalho mais palatável e menos espetacular. Porém, Decision to Leave está mais próximo de trabalhos que se baseiam na linguagem propriamente dita e não em uma abordagem teatral como se espera de filmes com este rigor. É um filme feito para o corte, para resultados imediatos e efeitos instantâneos. Chan Wook sabe refletir estas intenções nos personagens a exemplo do detetive que não dorme e que sobrevive a um casamento falido e usa o trabalho como subterfúgio. Basicamente um longo exercício de subversões com certa funcionalidade.

PALOMA (Marcelo Gomes, 2022)

Se “Meu Lugar no Mundo” dilui os desejos e afirmações de uma mulher trans no cotidiano, aqui temos uma versão televisiva desta abordagem, condensada em um único conflito didático o bastante para o elo dramático com o moral quando narra o sonho e busca de Paloma para casar na Igreja.

NOITES DE PARIS (Mikhael Hers, 2022)

Fins e recomeços. Recorte de um tempo, uma família, um sentido e um sentimento concentrados no grão. Pessoas que chegam e vão, momentos bons e ruins – a vida da família de classe média oitentista em Paris como uma poesia. Corações a bater, olhos a piscar, conflitos a criar e diluir.

QUANDO NÃO HÁ MAIS ONDAS (Lav Diaz, 2022)

Teatro da culpa. O denunciador e o denunciado corroídos enquanto Lav Diaz trabalha de duas formas distintas para cada um. Em comum, há o aspecto teatral, que nunca esteve tão coeso e Diaz concatena muito bem palavras e ações ao potencializar cada um de maneiras particulares aliado ao tempo, elemento primordial do cinema do realizador.

Cobertura – Olhar de Cinema 2022

Textos por Rubens Fabricio Anzolin

Poeta (Darezhan Omirbayev, 2022)

Editorial: Pedagogia da Imagem

Por Pedro Tavares

TEXTO ESCRITO COM DIVERSAS INTERPELAÇÕES DO WHATSAPP.

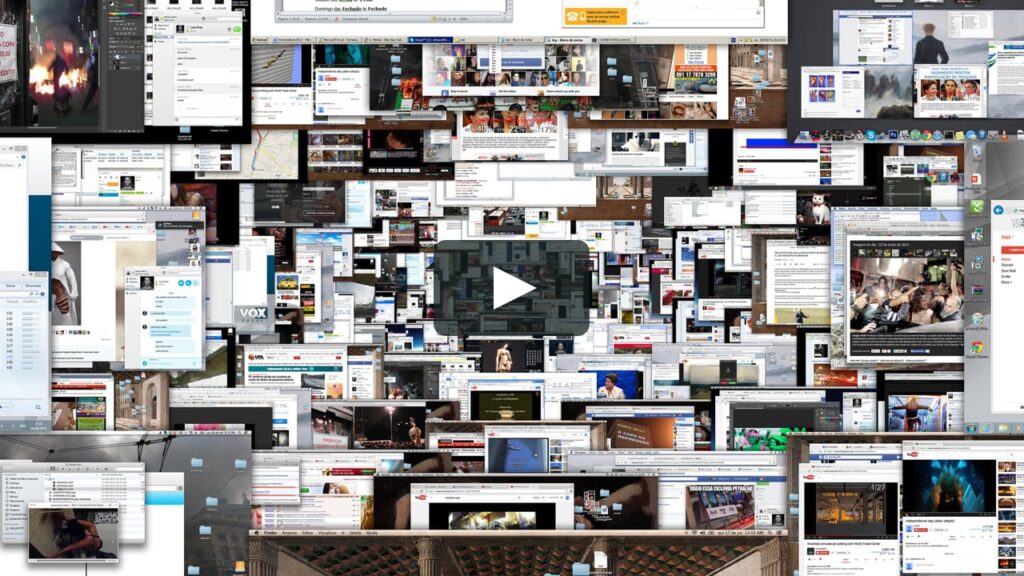

Proxy Reverso (2014) de Guilherme Peters e Roberto Winter

Em entrevista a Andrea Soto Calderón recentemente publicada em O Trabalho das Imagens (ed. Chão da Feira), Jacques Rancière afirma que a imagem vai além da forma visual: falamos de uma estrutura do mundo e de nossa construção deste mundo comum. É a imagem que se encarna na essência através dos símbolos. E quando esta imagem é interpelada por outra imagem, por um outro mundo? E quando esta imagem vem a partir de um novo estímulo? Quais valores e condições tiramos dela?

A pedagogia da imagem é outra. Enquanto você, leitor, se debruça à nova edição da Multiplot!, é bem provável que sua aba vizinha tenha chamado atenção para um novo e-mail, para uma nova mensagem ou notificação. O seu olho e sua linha de raciocínio seguem para um outro degrau e quando você voltar, não estará mais no mesmo lugar. Assistir a um filme pode ter semelhante efeito quando interpelado por mensagens de aplicativos.

Mas este é um caminho a se pensar acerca dos difusos efeitos da imagem – há diversos sentidos e caminhos para elas quando são encontradas, reutilizadas, recriadas. O trabalho de realizadores como Harun Farocki, Chloé Galibert Laine, Rob Savage, Jacky Connolly, Cao Fei, Kevin B. Lee, Phil Solomon e, claro, Jean-Luc Godard, entre tantos outros, partem da ideia de uma nova configuração da imagem. Um novo sentido e novos mecanismos para elas através do uso de outras naturezas como videogames, desktop e imagens encontradas, seja para recriar algo a partir do que é encontrado, seja para usá-lo como simples influência.

É uma mudança dos termos pedagógicos da imagem e, com isso, do cinema. Nesta edição da Multiplot! investigaremos a posição da câmera (ou sua ausência) nos filmes forenses e sua grande influência na sociedade, os desktop movies que partem essencialmente do falseado do narrador tanto para criar filmes-carta como filmes de gênero, nos filmes feitos a partir imagens com outros fins como o videogame – seriam os filmes feitos a partir de games foundfootage? – entre tantas outras possibilidades, incluindo o arquivo como um meio alternativo de diálogo para interpelações, como uma espécie de performance do autor ao dar um novo sentido a esta imagem – a citar, sempre, o Atlas Mnemosyne de Warburg.

Certamente não é um tópico urgente, necessário, ou qualquer coisa que o valha. Pois é simples, eles estão inseridos e calcados no agora, mesmo que sua base seja um evento ou imagem do passado. Esta é uma edição dedicada aos termos, pedagogias da construção da imagem do agora à sua diluição, esta que Jean-Luc Nancy coloca como “a imagem presente atrás de cada coisa e como a dissolução, tem também, por trás dela, esse sonho pesado de morte do qual viriam os sonhos”.

Boa leitura.

Desta para uma melhor: Cow (Andrea Arnold, 2021)

Aqui o objeto é simplesmente isolado, qualificado, extraído do ambiente, projetado em um novo mundo; o pedaço de real não tomado para ser confrontado com as partes manuais da obra, ele é tomado “para ser tomado” e não adquire essa virtude, essa eficácia singular senão pelo fato de ser destacado do resto. [1]

Michel Leiris

Por Pedro Tavares

Resumido como um retrato íntimo de duas vacas, o documentário de Andrea Arnold produzido pela BBC traz dois caminhos conflituosos acerca do objeto e o espectro que o circunda. O isolamento claro e simples em um curral e como Arnold o descontextualiza. Este destaque/isolamento segue a norma de Leiris, de um destaque para a convenção e com ela os fantasmas do senso de falseamento tomam a tela.

Primeiro em uma escada voyeurística numa espécie de câmera-olho (um pouco longe da versão vertoviana e próxima da literalidade) por muitas vezes grudadas ou muito próximas aos animais. E em segundo, conforme o registro de uma rotina óbvia de tratamentos e funções primeiras relacionadas à produção de leite, o filme de Arnold distorce os objetivos dos animais filmados. Como Michel Leiris diz acerca do objeto escolhido, “do fato de ser destacado do resto” traz “eficácia singular do objeto fabricado”. O corpo-tema segue tanto pela ideia de uma eficácia singular (a do destaque) quanto a de um objeto fabricado. A manobra de Arnold que não se dá pela proximidade da câmera e sim pela montagem, é como nos aproximamos destes animais durante o registro rotineiro.

E neste caminhar de repetições de tarefas que o falseado é corroborado como um filme de observação, de distanciamento, de destacamento. Rupturas simplórias sobre o valor dos gestos de seus cuidadores, das ações mais simplórias quanto as mais tenácias sobre a “função” do objeto, ao menos em tela. Quando Serge Margel comenta as palavras de Leiris sobre o isolamento do objeto, ele diz: “Isso já é a descontextualização ou deslocamento do objeto, que perde seu valor de uso, que se separa de seu produtor, de seu lugar de origem, de sua função primeira, para não ser por ele mesmo”.[2]

No caso do filme de Andrea Arnold, conforme se isola estas duas vacas do restante pelas bordas da imagem ou no registro atividades que necessitam apenas de seu cuidador e o animal – como o cuidado com as patas ou até mesmo um parto – mais deslocados eles estão no sentido de seu valor e mais inseridas no contexto afetuoso, seja pelo esgarçamento da narrativa com ações repetidas que o filme ganha ares de uma proto-narrativa, de uma personagem estabelecida a criar uma representação clara para quem a assiste.

Porém, há um escape em Cow: se o filme se desenhara por toda sua duração como uma questão sobre o objeto, seu deslocamento, seu valor e transformara tudo em fantasmagoria, deste mesmo falseado cria-se a subversão. Destrói-se o afeto rapidamente numa ação fria e que traz o fantasma do sentido benjaminiano[3] mais para perto. A vaca, que recebe o nome de Luma, deixa de ser Luma, mãe de um bezerro, produtora de leite e transforma-se no que Arnold filmara por todo o filme. Um objeto assombrado, que se destaca do resto para a produção capitalista e também para a moldura da imagem. Luma é uma tag de identificação presa ao corpo e, antes de tudo, um fantasma.

[1] Artes e ofícios de Marcel Duchamp, 1992.p. 131-132.

[2] Arqueologias do fantasma (técnica, cinema, etnografia, arquivo), 2013.

[3] O conceito de fantasmagoria surge no século XIX, como resultado das mudanças fundamentais nos modos de produção e no modelo econômico.

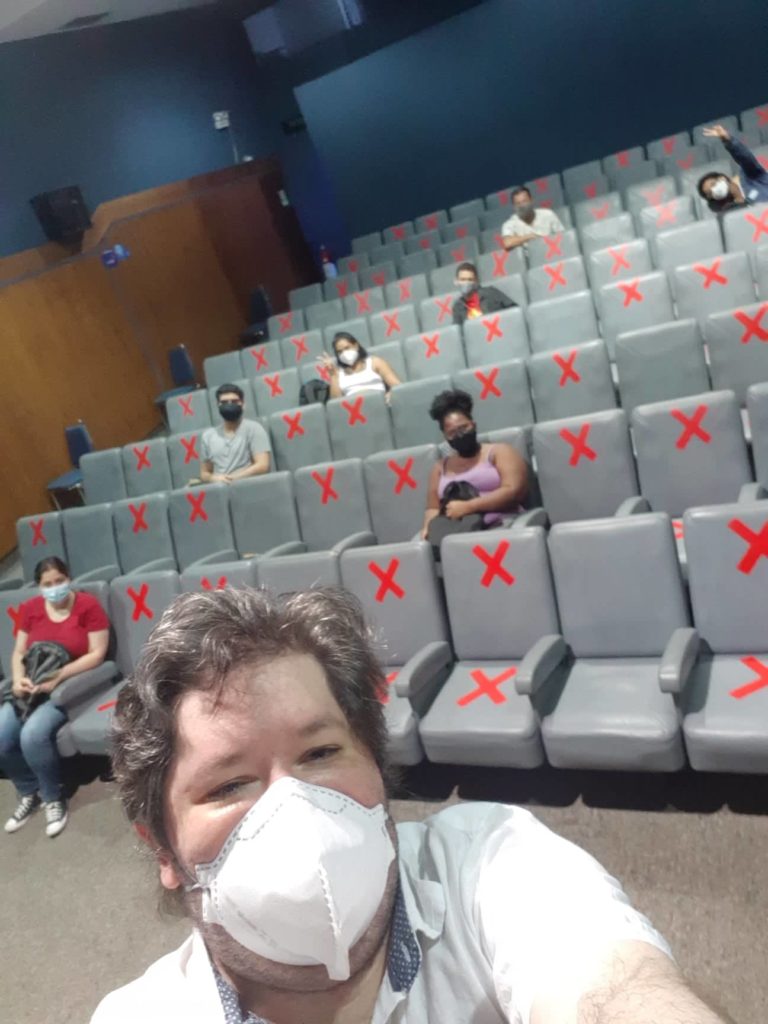

Homem-aparelho: entrevista com Wilson Oliveira Filho

Para a edição “Imagens Fantasmas” considerei um papo com Wilson Oliveira Filho muito importante pensando em sua área de atuação com as salas de cinema e meios tecnológicos. Um novo espectro toma esse espaço e Wilson, em tempo, mostra seu projeto de expansão de atividades para novas leituras e, claro, releituras do espaço através da arqueologia dos meios.

- O projeto que pensa a sala de cinema do campus João Uchoa da UNESA para usos e reusos toca, entre diversos sentidos, um ponto crucial: o da sala como laboratório da sociedade e da comunidade científica. Quais são planos para tornar estes planos acessíveis ao público a pensar que o projeto lida com um espaço privado?

Por se tratar de um projeto de extensão, esse pensar já se dá com a comunidade como um todo. Não só para com os alunos, mas para com o entorno. A extensão universitária é uma grande “sala de aula sem paredes” para lembrarmos o que McLuhan pensava sobre o cinema. Tentamos nos aproximar dos antigos frequentadores de salas de cinema, além de, com os discentes e funcionários do campus, pensar a formação de público que salas em espaços como Universidades podem e devem (re)despertar. A sala de cinema no campus João Uchoa sempre foi aberta ao público. O que meu projeto amplia é a possibilidade de outros usos para manifestações audiovisuais contemporâneas como o live cinema e outras performances audiovisuais e assim pensar as potências dessa economia criativa que vai ainda e por muito tempo precisar de salas de cinema

- Este mesmo projeto toca na memória das salas de cinema de rua – o que nitidamente separa da experiência do filme como uma parte do consumo em um passeio no shopping center. Um grande “trauma”, a citar Benjamin. Como trabalhar a sala de cinema, neste espaço acadêmico, e reativar o hábito de ida ao cinema?

Essa é uma parte importante uma vez que a sala possivelmente deixará de existir enquanto tal, já que o campus sairá daquele local. Mas suas memórias estão impressas em diversos momentos da sala. Nessa sala mediamos debates com Nelson Pereira dos Santos, Walter Carvalho, exibimos dezenas de filmes universitários e experimentais (creio que a vocação desse tipo de sala em seu uso mais tradicional seja o de exibir o que não tem lugar para a exibição). Nesse espaço, no entanto, vimos não só filmes ou debates, mas performances audiovisuais como o belo trabalho “Cinema das atrações”, de Raimo Benedetti. E aqui usar mediamos e vimos é afirmar uma configuração da memória coletiva. Acho que uma experiência em sentido benjaminiano, mais do que esse trauma, essa fratura que o cinema fora do lugar que lhe conferiu tradição e dentro dos templos de consumo mencionando por você é o que de mais importante fica. E tentamos justamente isso: trabalhar dentro da Universidade hábitos (também no plural), entender novas espectatorialidades e potências desses lugares de memória para usarmos a expressão de Pierre Nora. É nesse sentido que acho que podemos trabalhar salas de cinema em espaços como a Universidade. No futuro, acho que cursos de cinema precisarão ter disciplinas que lidem com a sala como um ambiente; a sala como ecologia das mídias.

- Em tempos de consumo de novos materiais audiovisuais e a proposta de oferecer o espaço da sala de cinema para uma espécie de contragolpe da relação postura-memória. Como se dá essa relação? Como estes novos materiais digitais ajudam a manter uma tradição que envolve a sociabilidade e articula contra o declínio das salas de rua?

Primeiro pelo entendimento arqueológico dos meios. Aqui sua questão se torna crucial. Essa sala dentro do campus João Uchoa conta com dois projetores analógicos em uma cabine e um projetor digital fora da cabine. Aí acho que já há toda uma perspectiva a ser analisada. O hábito do cinema ainda em tempos da sala e a sala agora aberta (o projetor não mais atrás das nossas cabeças como no velho e bom hábito cinema para destacarmos a expressão de André Parente e Kátia Maciel), mas também acima das nossas cabeças ligado a computadores, videogames, celulares (rompendo justamente o hábito e, seguindo ainda André e Kátia, criando uma outra situação cinema, estendendo a concepção de Mauerhofer). Tentamos pensar “sessões” nesse sentido. Uso as aspas, pois não sei se estamos diante do mesmo fenômeno. A exibição por exemplo de uma sequência de gifs direto do meu celular problematiza a ideia de exibição e curadoria (e aqui meu projeto toca no seu projeto de mestrado creio, mas isso já daria outra conversa…).

- Logicamente falamos de um espaço fantasmagórico envolvido pela memória, pela nostalgia que hoje são tomados por igrejas, farmácias e lojas de departamentos. Inclusive a sala está localizada no bairro que hospedava o Cinema Apolo (fechado em 1949). Há alguma ideia que se relacione diretamente com a história das salas de cinema neste projeto?

Na pesquisa inicial que levou ao projeto busquei informações sobre o Apolo que até pouco tempo era uma academia de ginástica. Entrei no lugar como faço em diversas salas que se tornaram outra coisa e não obtive informações. A fachada deve ser a mesma de outrora e no bairro poucos se lembram da sala. Há já aí algo que passeia pela nostalgia, pela nostalgia das ruínas como já abordou Andreas Huyssen. De forma mais direta comecei a pensar em um curta sobre essa sala no Rio Comprido (uma sala com mais de 400 lugares), mas é algo que segue ainda só nos planos. Muitos filmes sobre salas específicas vêm surgindo, mostras dentro de festivais etc.

- Há uma ligação com a experiência completa envolvendo a coleção de memórias ao utilizar o espaço completo como o hall de entrada, a aparelhagem e, claro, a tela. Como este projeto pensa em construir um novo público que hoje não acostuma a consumir imagens? Hoje o consumo me parece uma experiência solitária através da TV, do celular, torrents, etc.

Novamente você toca em outra questão central. Como conviver o espaço com novas formas (e certamente solitárias) de consumo audiovisual. Fazendo, creio eu, o radical entendimento do reuso. Tratando os ambientes que compõem uma sala como o lócus de fato em sua totalidade. Recuperar a sociabilidade que uma ida ao cinema cria, provoca com novas atrações. Escrevi com Márcia Bessa sobre isso em artigo apresentado na Socine em 2019. Segue para quem se interessar. https://www.socine.org/wp-content/uploads/anais/AnaisDeTextosCompletos2019(XXIII).pdf (pp.1231-1235)

- Nesta proposta de ter novas utilidades à sala me vem o pensamento de equilíbrio que Benjamin fala sobre as funções sociais do filme envolvendo o ser humano e a aparelhagem. Como esta proposta equilibra estas funções?

Aliando o aparelho (analógico/digital) ao cidadão.

Wilson Oliveira Filho é professor da Unesa desde 2005. Foi coordenador entre 2012 e 2021 dos cursos de Cinema, Fotografia e Produção Audiovisual no campus João Uchoa. Atualmente é extensionista com o projeto “A sala de cinema no campus João Uchôa: usos e reusos para Economia Criativa”. Foi pesquisador do programa Pesquisa Produtividade entre 2013 e 2020. Autor de McLuhan e o cinema ( editora Verve, 2017) e artista multimídia com o DUO2x4 em parceria com a professora, cineasta e pesquisadora Márcia Bessa.

Olhar de Cinema: Por Trás da Linha de Tijolos Vermelhos

Por Pedro Tavares

Uma informação básica e que aparentemente passa como uma sombra em Por Trás da Linha de Tijolos Vermelhos é a consequência de um tempo assolador dos protestos registrados. Após seis meses de ocupação das ruas de Hong Kong, um capítulo novo então é escrito e registrado por câmeras que não possuem donos, identidade, conceitos estéticos ou até mesmo uma função para elas fora o imediatismo de seu registro.

Estas imagens podem ser fruto da hipérbole das redes sociais ou para uso particular, porém, juntas, a pensar em diversos realizadores não identificados, temos um capítulo escrito. A princípio enquanto os estudantes ocupam as ruas e pedem iniciativa da população o filme remete aos trabalhos de Sylvain George como a ocupação do espaço por corpos além de suas motivações. Porém este capítulo que cessa a liberdade enquanto a polícia os cerca durante os quatorze dias de ocupação da universidade politécnica exibe a urgência da produção de imagens tem suas vantagens.

Como uma automática denúncia de abuso de poder essas imagens captam a autodefesa dos estudantes além do protesto: eles querem e precisam descansar, ir para a casa, se alimentar, se banhar. O poder, enquanto isso, os afunila no campus da faculdade. E como é um filme feito para os efeitos dessas imagens além de qualquer construção paralela fica evidente como não há um filtro do que deve ou não ser exibido afim de maior impacto – tudo é bem didático, naturalmente ilustrativo.

Resiste o tempo que é possível para que o corpo peça para desistir. A pressão é, principalmente, psicológica, mas por trás dessa linha, o que o estado guarda para estes jovens não é um simples acordo ou ao menos notar os seus pedidos. Fica evidente como e para quem ele está a funcionar e sempre a base do horror.

Olhar de Cinema: A Calmaria Depois da Tempestade (Mercedes Gaviria)

Por Pedro Tavares

Em certo ponto de A Calmaria Depois da Tempestade a diretora Mercedes Gaviria resume sua proposta como um exercício estático de memória. É interessante notar como esta frase dada pela própria realizadora coloca ao filme um tipo de análise referente às imagens de arquivo e suas funções simbólicas. Está impregnada no filme a questão do uso das imagens, da captação à reutilização como uma forma geral de banalização.

Gaviria utiliza o seu vício em captação de sons, as constantes filmagens caseiras de seu pai e a retomada de seu progenitor ao mundo cinematográfico para dar novos sentidos às imagens particulares de sua família e para registrar o processo de filmagem de um novo filme. Aqui temos dois filmes e com a narração de Gaviria, surge o terceiro. Portanto, fica em xeque a formação de unidade entre eles – ainda que todos coexistam paralelamente sem a necessidade de uma justificativa. Porém, Gaviria resolve uni-los com seu ponto de vista, com depoimentos de e sobre si.

Não leva muito tempo para que esta decisão tome a tela e dilua qualquer possibilidade de impacto, afinal Gaviria a leva para o escopo existencial – paralelamente social – com o suporte da ternura da memória, como se as rasuras do tempo às levasse a um local de potência orgânica, o que não acontece. A Calmaria Depois da Tempestade, desta maneira, está mais para ser um depoimento manipulador através das imagens indo de encontro à proposta de construção de um bloco de memórias através delas.

Olhar de Cinema: Apenas o Sol (Aramí Ullon)

Por Pedro Tavares

Um conflito simples desequilibra as intenções de Apenas o Sol como potente discurso: é o embate direto entre o formalismo e a frontalidade da mensagem. Talvez não exista um filme que coloque em palavras de maneira tão direta a relação do pentecostalismo e o extermínio da cultura indígena e, obviamente, suas vidas. Por caminhos diversos já o visitamos, seja em pinceladas no tema, filmes-rituais ou até acompanhando missões pastorais por aldeias, mas em Apenas o Sol há o diálogo direto sobre o assunto e com a profundidade necessária.

O que o assola é como Aramí Ullon compõe suas vias. Através de um homem que resgata palavras através de um aparelho de som e fitas magnéticas como forma de dialogar com o passado o filme justifica os encontros com outros personagens e seus depoimentos. O modelo dos talking heads se aproxima muito à forma que Ullon utiliza estes depoimentos: não estão ao acaso ou diluídas neste processo de gravações e recordações e sim estruturadas como capítulos de casos isolados que compõem um mosaico.

O filme ganha mais forças quando consegue brevemente aglutinar testemunhos, casos e canções tradicionais de maneira mais orgânica e sem transformar o formalismo como protagonista do filme e tomando a frontalidade que à priori seria das palavras. A força dessas histórias e assombros seguem funcionais apesar de não mais intactos. O conflito formal é mais forte que a própria intenção em narrar uma história de mutação e que caminha para o desaparecimento através de ideologias além do cunho religioso.

Visto no Olhar de Cinema

Olhar de Cinema: Virar Mar (Philipp Hartmann, Danilo Carvalho)

Por Pedro Tavares

Um exercício muito curioso envolvendo uma matéria, dois locais e um padrão. Virar Mar aborda a questão da escassez de água no sertão brasileiro e o excesso no interior da Alemanha. Com isso, Philipp Hartmann e Danilo Carvalho parecem dirigir separadamente suas partes mantendo apenas a estrutura.

São sequências intercaladas, como uma narrativa não-linear e que não dialoga com o que vem antes e tampouco com o que vem depois, o que de certa maneira é o que mais instiga no filme até por um fio de contato com o cinema experimental e estrutural. Aos poucos, porém, o interesse dos realizadores é mais evidente no lado político. É ao exibir o cotidiano de moradores destes locais e como a água tem suas variadas importâncias na rotina que o filme, assim, vira um mosaico de representações.

Seja no fundamento literal, numa encenação novelesca, nas cabeças falantes ou no encontro de um estrangeiro com o local de necessidade oposta ao seu. Virar Mar abandona a potência do dispositivo, do olhar e da contemplação como um grande comentário e opta pelo lado institucional e didático da coisa.

Visto no Olhar de Cinema

Olhar de Cinema: O Protetor do Irmão (Ferit Karahan)

Por Pedro Tavares

O Protetor do Irmão parte de um espelhamento constante muito interessante: cada cena, cada gesto e cada plano é um comentário sobre o Estado. É em um colégio interno estadual que seu modus operandi análogo à crueldade e de bordas largas ganha contornos. É na impossibilidade de criar-se o acaso, da relação simples entre crianças – naturalmente levadas, que gostam de brincar e aprontar que o contrapeso tem amplitudes.

Basta um corpo sair de seu funcionamento comum, literalmente falando, para que a estrutura desse estado em proporções menores mostre suas fragilidades. O despreparo completo para lidar com situações não-ordinárias, o jogo de empurra entre os responsáveis e principalmente como a aparente força dada pela autoridade se esvai à medida que o risco para estes “chefes” parece mais latente.

E com este tipo de comparação às medidas e comportamentos tomados o caos se instaura num intenso jogo de empurra que derruba o regime, as posturas se movem para um tipo de contemplação sobre o horror dos próprios gestos e um olhar direto para a câmera entrega todo o horror que uma nação enfrenta muito bem representada por um rosto infantil.

Visto no Olhar de Cinema.

Sem Sol: Via Dupla

Por Pedro Tavares

No final dos anos 70, enquanto retornava aos projetos pessoais, Chris Marker fez uma série de viagens pelo mundo e a partir delas captou alguns signos da existência além de puras imagens. Sem Sol (1983) é uma espécie de mapeamento em via dupla – som e imagem – sobre a humanidade. E com esta via, um filme que se ouve para tomar um rumo e que se vê, para tomar o outro. É um jogo profundo e inerentemente político entre a natureza desta arte e seus aspectos técnicos.

Como um filme seminal que embaça fronteiras entre o filme-ensaio, documentário e ficção, Sem Sol é uma intensa colagem de sintomas. Colagem esta que levanta questões semelhantes aos efeitos do Atlas Mnemosyne, de Aby Warburg, ao tirarmos ou colocarmos uma imagem – ou as mudarmos de lugar. Enquanto constrói ideias acerca de um futuro distópico com imagens que registram ou emulam o ordinário através do cotidiano no Japão, Cabo Verde, Estados Unidos, Guiné-Bissau e Islândia, os comentários-carteados feitos por Sandor Krasna tomam corpo pela voz de Florence Delay. Krasna, no entanto, não existe. É um personagem para representar as emoções de Marker.

É através dela que o filme dá passos para trás, como um respiro necessário para acompanhar as imagens e com novos códigos, dar um novo significado, como uma readaptação ao pensamento de Farocki que não precisamos usar novas imagens e sim dar novos significados às existentes. Há uma conjuntura aqui, pois Marker utiliza de imagens de terceiros e sente-se livre para citar e ressignificar filmes e diretores como Hitchcock, Tarkovski, Vincent Minnelli e a si mesmo, mas também coloca questões sobre o jogo de poder envolvendo a câmera e o personagem e a ética no gesto da captura e na reprodução de qualquer imagem.

Esta elaboração entre imagem e palavra e seus caminhos divergentes coloca em xeque até mesmo o valor de cada natureza. Enquanto exibe um produtor de games como um inerente comentário sobre o futuro, Marker salienta que só o eletrônico pode tratar o sentimento, a memória e a imaginação, desta vez com a voz da narradora. Estes embates que trazem diferentes valores entre fundamentos cinematográficos reforçam a ideia de uma construção de coerência entre ambos como um idealismo, um pensamento não anacrônico enquanto cada ponta segue para o desencontro.

Quando Deleuze pensa em Foucault e simboliza seus encontros com o professor por “rachar coisas e palavras” e, num compêndio acidental com o filme Marker, também usa uma carta para se comunicar com o crítico Serge Daney, o filósofo e teórico francês a batiza de “Otimismo, pessimismo e viagem”. Deleuze fala de uma nova função da imagem, a da pedagogia da percepção e da espiritualização da natureza; a natureza da imagem, portanto. É interessante pensar nestas rachaduras e na pedagogia da percepção aplicadas ao filme de Marker e como o diretor levanta questões sobre a “ética do dispositivo” enquanto o mundo encontra um norte nebuloso. Marker faz das cartas, das palavras, um diário-manifesto oral e com a força que se ouve o êxtase sobre o campo social, uma decodificação poderosa sobre a existência e anula a possibilidade de castração deste panorama com o sistema de fluxo tirânico de imagens complementando o agenciamento de expressão.

Sem Sol, portanto, é um filme que exige acompanhamento bifurcado, de certas revisitas a como se lê e relê uma frase em um livro. A voz que se ouve na leitura é a voz de Delay, Krasna, Marker e também a nossa como uma simples convergência entre vida e filme. E é de Deleuze, em entrevista a Claire Parnet, novamente falando sobre Foucault, um resumo acidental de Sem Sol: “(…) É preciso que as forças do homem (ter um entendimento, uma vontade, uma imaginação, etc.) se combinem com outras forças; então uma grande forma nascerá desta combinação, mas tudo depende da natureza dessas forças com as quais do homem se associam”. Como a concepção de memória, que cria sua própria ficção dentro das lacunas a fim de complementar a noção de mundo e vivência, Sem Sol é um filme que configura seus próprios espaços na diferença de percepção. Nos diferentes códigos de compreensão do real e sentidos, Marker faz dois filmes distintos: duas narrativas, dois olhares, duas histórias a ouvir.

No campo das paixões

Por Pedro Tavares

O futebol exerce sobre o povo um poder que só se compara ao poder das guerras. Leva um país inteiro da maior tristeza à maior alegria. Para explicar esse fenômeno, há duas teorias: uma diz que a bola de futebol é um símbolo do seio do ventre materno, de modo que se compreende o ardor que os jogadores disputam um jogo e a preocupação dos torcedores com o destino da bola. A outra teoria, mais sensata, diz que o povo usa o futebol para gastar o potencial emotivo que acumula por um processo de frustração na vida cotidiana. O universo lúdico do estádio é um campo mais cômodo para o exercício das emoções humanas.

(Garrincha, Alegria do Povo, Joaquim Pedro de Andrade)

Onze jogadores em campo em Garrincha, Alegria do Povo:

1.

No espaço não-linear utilizado por Joaquim Pedro de Andrade para empregar Garrincha como um fenômeno inerente aos valores do povo, indo das vitórias da seleção em 1962 e 1958 à derrota de 1950, no Maracanã, o que está em jogo a cada plano é a paixão que existe nessa interpenetração de mundo que rege emoções: Nele está o estudo dos corpos em ação nas mais diversas vertentes: do aquecimento no vestiário ao desespero emocional nas arquibancadas. É um filme que não se contenta com os relatos, mas sim com a ideia de recomposição e de novos significados através das posições das imagens, o que parece sintomático para um filme que envolve corpos e o social.

2.

Assimila-se, no quadro, a distância e Garrincha como seu centro. Joaquim Pedro de Andrade chega a filmá-lo em sua cidade natal, Pau Grande, mas concretiza um tipo de respeito que induz a noção de realeza ao seu protagonista. Garrincha não é um personagem expressivo, porém está sempre em atividade. Sereno com a formulação e execução de seus deveres, seja no campo de General Severiano, casa do Botafogo de Futebol e Regatas, seja na final da Copa do Mundo de 1962, jogando com febre e sentindo a ausência de Pelé em campo. A emoção, neste sentido, é contida até mesmo pelo realizador, como um movimento de respeito máximo a quem se filma.

3.

A lembrar que cinema é linguagem, a citar André Bazin em O que é o cinema? (1958), a maior delas aqui é a fixação ao ritual. É no processo de deslocamento ao estádio, na compra de ingressos, na espera pelos times em campo, pelo jogo em si e pela volta para casa acompanhada de uma alegria extasiante ou de uma ressaca indescritível. É um tipo de emoção que pode ser podada por qualquer acontecimento ordinário da “vida real”, mas a paixão por esta posição que é oferecida no dia domingo é perdurada e leva até o próximo apito do juiz, sete dias depois.

4.

Abro um parêntese para destacar que este tipo de paixão incontrolável aumenta conforme o time passa por uma montanha russa de emoções. Sabe-se que o Botafogo é um time com esta forte característica até os dias de hoje e a última colocação no Campeonato Brasileiro da temporada 2020/2021 não me deixa mentir. Apesar de seu apogeu estar na época de Garrincha, Manga, Jairzinho e outros, a câmera de Joaquim Pedro capta o time acuando os adversários como Flamengo, Vasco e Fluminense, mas nos olhos dos torcedores é possível notar a angústia e dificuldade que o esquadrão alvinegro passava no gramado do Maracanã.

5.

Garrincha: Alegria do Povo está longe de ser um filme límpido. O protagonista tem direito a uma só fala no filme. Suas palavras estão contidas nos gestos que transparecem sua personalidade: a brincadeira nos treinos, a tranquilidade dos dribles e o prazer em estar com os amigos em uma mesa de bar. Narrações em off pontuais. Os arquivos, como citado anteriormente, não são lineares. A derrota na final de 1950 vai para o fim do filme, depois de uma análise sobre os jogos de 58 e 62. Fotos. Muitas fotos. E são elas que captam melhor o espírito de um exercício apaixonado de 90 minutos. Com elas assimilamos uma descentralização em relação ao tempo e foco em um estímulo que independe de sua posição cronológica.

6.

Um filme que cria um conflito curioso entre os imprevistos de uma história com seu formalismo. A exemplo do momento que Garrincha assume ter dado um pontapé em um jogador e toma uma pedrada da torcida, o filme toma por iniciativa um momento de total sobriedade: a voz off narra o que de fato aconteceu. As informações são cedidas de modo que a construção lógica elimine a necessidade da existência deste fato em tela. E é isso que acontece. O filme se faz nos dribles da montagem, na visão torta do tempo e longe de uma dinâmica já estabelecida em documentários biográficos.

7.

Aproveito o número sete, místico para qualquer botafoguense, para dizer que a “máquina do cinema”, a citar um termo adotado por Ismail Xavier em A Experiência do cinema (1983), exige a crença no olho (p. 280), e que nesses “golpes de vista” o Botafogo vive suas duas vidas, não à toa como se divide uma partida de futebol. Um molde para que a câmera crie, em imagens descontínuas – ora o Botafogo joga contra o Flamengo, ora com o Vasco –, e essas transformações montam um clube que passa por seus altos e baixos em blocos.

8.

Nesse sentido, a vida de Garrincha fora de campo tem o mesmo peso que sua vida dentro das quatro linhas. E isso se dá pelo formalismo: nas imagens, os transeuntes no centro da cidade, os amigos em Pau Grande ou os companheiros de time e seleção circulam e circundam a alegria. E é para ela que a câmera aponta. O que interessa ao filme é, de certa maneira, como a engrenagem desta alegria funciona em todos os dias da semana como uma visão mítica da subsistência do proletariado.

9.

Um retrato desse jogador ainda no auge não é inerente à suposta emergência consumista. Um filme efetivo sobre Garrincha em ação é um registro histórico de um sentimento alastrado pelo Brasil, transformando em imagens o que o exercício lúdico do rádio criara.

10.

Enquanto constrói um mundo palpável através das imagens, Joaquim Pedro parte da ideia das arquibancadas de concreto, dos trens lotados, do centro da cidade repleto de trabalhadores na hora do almoço. Garrincha é atração em pessoa no domingo, mas suas ações refletem na segunda-feira. É um alicerce para um filme que recusa todo tipo de acordo com o olhar burguês; e é justamente nas imagens de formalidades que o filme é interrompido por um óvni capaz de jogar toda solenidade no chão: “Vasco!”.

11.

De certo que o filme não antecipa qualquer caminho trágico que a carreira de Garrincha tenha tomado e se concentra no sublime momento de manutenção semanal de uma paixão avassaladora. O sistema utilizado é sim dos onze homens com a camisa alvinegra ou da seleção, porém, o coração que bate é daqueles que roem as unhas, seguram os seus rádios colados à orelha, gastam toda sua voz conforme os passes e cruzamentos param em pés errados. Garrincha: Alegria do Povo, antes de qualquer contorno social, é um filme sobre a desnecessidade de explicação de como esta paixão alegra e derruba mais de 120 mil pessoas ao mesmo tempo e em um mesmo lugar.

Guerra dos Mundos e a efemeridade de uma cidade

Por Pedro Tavares

Vemos que, sob o olhar de uma certa história, os objetos mais imortais são talvez os que melhor realizaram, completaram sua própria morte.[1]

(Georges Didi-Huberman)

É necessário partir do óbvio: a efemeridade do planeta, de suas obras finitas enganadas pelo desejo do infinito. No olhar, a certeza do objeto fincado ao real, mas raramente sua extinção vem ao pensamento enquanto sua existência persiste. Este é o quadro que Spielberg exibe nos primeiros segundos de Guerra dos Mundos. Uma imagem tradicional de Manhattan. Porém, há um lugar de incômodo nesta imagem: o vazio deixado pelas torres gêmeas após os ataques terroristas de 11/09/2001. Portanto, o olhar sob Nova York não será e não é o mesmo a partir desta ausência que não é só física. O filme datado de 2005 discute um incômodo apenas quatro anos após a tragédia e provavelmente não imaginaria que este vazio persistiria 19 anos após o fato.

Há nessa imagem tão óbvia a necessidade de indagação sobre diversas formas de perda. Um caso curioso de díptico imagético, afinal, esta imagem se instaura no campo da história em geral, porém, esta imagem, uma imagem da história da arte, ainda que se questione o termo, é usada como documento. A representação dessas torres, as vidas perdidas e o estado de luto e terror que se apossam não só dos Estados Unidos como de todo o planeta, afinal, reféns somos do sistema que ali se instaura.

Guerra dos Mundos vai para o caminho de não-praxis, de se adaptar aos efeitos do real, de um frio na espinha, de um momento de incerteza causada pela lembrança da extinção. Resolver um problema ou afincar suas imagens e palavras como uma definição do real está descartado. Portanto, cabe a Spielberg um jogo intenso e de certa forma didático das representações desse horror, num equilíbrio bem interessante entre o gráfico e o orgânico.

É na linha simples de uma invasão alienígena sem um motivo concreto – seja um acerto de contas, um aviso, um pedido de socorro – que Spielberg acha as brechas para evocar imagens já vistas tantas vezes em replay nos noticiários de TV, documentários e outros filmes, incluindo a ilusão de vermos um replay do primeiro choque quando o segundo avião choca-se com a torre. Os corpos empoeirados após a queda dos prédios ou aqueles que se jogaram pelas janelas, o desespero dos bombeiros e a ilusão de fuga nas fronteiras da cidade, da busca por suplementos e todos os tipos de defesas, incluindo armas de fogo.

Essas lembranças evocadas como fantasmas reforçam a efemeridade da cidade como organismo inabalável e de um sistema invencível. A Spielberg, cabe o uso de certo estatuto para suas imagens surtirem efeitos diversos, em camadas: fiquemos com um simples exemplo da fuga da cidade na qual a ponte móvel se abre e cidadãos (corpos, a lembrar a efemeridade) ficam pendurados como os corpos presos às janelas das torres gêmeas. A abertura da ponte, no mar de corpos desesperados, é tão inesperada quanto o choque do primeiro avião. O terror instaurado é o mesmo vindo de uma destruição de um pensamento bloqueado – quando concreto e metal viram entulho e perdem suas principais funções e é preciso se adaptar a isso, como é preciso se adaptar à ideia de Manhattan sem as torres em sua clássica imagem.

Spielberg se priva na compreensão dos meios; seu interesse é o recorte que encarna as lembranças, sua crença está no reflexo que a sobrevivência exige e neste espaço que Guerra dos Mundos se instaura, de uma inexistência pacificadora e não cogitada ao surto traumático, ao caos instaurado, dentro de um limite que o sci-fi acopla muito bem ao permitir que suas imagens sejam disformes e passíveis de um consumo dinâmico.

Portanto, Guerra dos Mundos é um filme que compreende um momento e o coloca como um processo de desencarnação que Spielberg sempre transforma em visível. O invisível, como citado anteriormente, é deixado de lado; como a memória que destaca Bush e Bin Laden para outro capítulo deste evento, a transmissão de saberes está mesmo na suspensão dessas informações aportadas no inconsciente. Ela está como um movimento de reabrir os olhos após muito tempo fechados. Um tipo de dormência, uma ausência que o revés é capaz de produzir.

[1] DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante da Imagem, p. 59

Tenet (Christopher Nolan, 2020)

Mijar ao Vento

Por Pedro Tavares

No conceito de autoria, a reiteração de métodos e a noção de um lugar comum na obra geral ou se justifica ou se ostenta. É de fato curioso como Tenet é uma espécie de incessante busca e confirmação de certo fetichismo por parte de Christopher Nolan na suposição de uma possível transição de um diretor de blockbusters pomposos para o autor de cinema com sua própria grife. Neste raciocínio é possível desfiar o filme de maneira muito simplória para termos logo uma resposta sobre as intenções do filme e vemos como as alegorias estão em função da ilusão e são nulas para a narrativa, transparecendo intenções, que, perfiladas, mostram interesses perniciosos ao filme.

O enredo, per si, antes da intromissão deste fetiche-justificativa por parte de Christopher Nolan, é muito próximo a qualquer lançamento de ação B e que isto não seja visto com maus olhos, incluindo a maneira que Nolan orquestra suas sequências de ação e como o filme é montado, a partir de um épico que coloca o seu 007 no divã para questionar a mortalidade. A partir daí, um encontro com a metodologia do realizador que se aproximou desta ideia da metafísica a partir de espaço-tempo em filmes como Amnésia (2000), A Origem (2009) e Interstellar (2014) retorna à mesma abordagem como a possibilidade de reconhecimento de um tema-chave em sua filmografia.

A máxima “mijar ao vento” vem do “protagonista”, um homem-carcaça, sem demais apresentações e ser da CIA é o suficiente para que sua missão seja permeada pelo senso de equidade. E por mais que esteja sempre em devaneios sobre os reais efeitos de encarar o ciclo, a função da máquina é de partir para a intervenção.

Nesta função de monte e desmonte do enredo a partir das possibilidades que a distorção do tempo permite, as brechas são preenchidas por um moralismo barato. Tenet se arrisca demais ao caminhar sempre em extremos – o perigo do filme é o do fim do mundo, o retorno do tempo é para um senso de justiça coletivo – e seu protagonista sempre a serviço desta moral entre idas e vindas, uma representação do alvo que Nolan almeja e não um personagem passível de mutações.

Confiando neste efeito devastador que o filme levaria como um panfleto ideal e pronto para as mãos de seu público, Tenet é um passeio previsível no campo da ética e funcional como um filme de coreografias. Elas, que justamente salvam o filme da ideia da elasticidade do tempo em certos momentos e que se resumem ao movimento de rewind (a clássica rebobinada nas fitas VHS) e em um sentido de carga dramática tão profunda quanto, de fato, mijar ao vento.