Por Kênia Freitas

“Adeus, terráqueos. Vocês só querem falar de verdades… Não de mitos. Bem, eu sou o mito que vos fala. Digo-lhes adeus.”, com essas palavras Sun Ra decola em sua nave tripulada quase exclusivamente por pessoas negras rumo à formação de uma colônia espacial longe da Terra (da sua violência, da sua opressão) – e, para trás, fica um planeta aos pedaços. A sequência final de Space is the place (John Coney, 1974) reforça a proposta da narrativa de se apoiar em um regime mitológico, mais do que em um veridico. O filme sustenta-se assim em uma estrutura móvel, de fantasias e sugestões, em um arranjo de cenas e sequências mais relacionadas ao jogo e à colagem (ao acaso das cartas), do que da lógica fatuística.

Space is the place é uma improvável blaxploitation de ficção científica protagonizada pelo jazzista Sun Ra. Improbabilidade que vem da junção do subgênero marcado pela ação de superfície e a figura enigmática do músico. Herman Poole Blount nasceu no Alabama (EUA), em 1914, e por volta de 1950, ele adota o nome Sun Ra e uma nova biografia: vindo diretamente de Saturno e incorporando elementos da mitologia egípcia e da ficção científica cosmológica a sua persona e a criação musical (sendo “Ra” o deus egípcio do sol). O filme narra a busca de Sun Ra e sua “Arkestra” (sua banda) para fundar um novo planeta com negros dos EUA, levando-os para longe da Terra com o poder da música.

Na trama, Ra trava uma batalha de cartas com o Overseer (uma tradução possível para o arquétipo do personagem seria mais do que um Supervisor, mas a de um Feitor) na disputa pelo destino da população negra. Os dois, Sun Ra e o Overseer, desafiam-se a provarem a inocência ou a culpabilidade dos negros estadunidenses na configuração de sua situação social. Ra aposta na possibilidade de redenção e novo começo, enquanto a figura maligna do Overseer nos vícios e fraquezas inevitáveis. O desafio se dá por um jogo de cartas de tarot, chamado de O Fim do Mundo. São as cartas que irão determinar a sequência da narrativa, dos personagens e fatores envolvidos na disputa – espelhando na estrutura de esquetes do filme os improvisos e casualidades do jogo.

Logo na primeira rodada as cartas em disputa são: “O mundo” como campo de conflito, e a carruagem e o julgamento como meios de transporte (nesse caso, respectivamente representados por um carro conversível e uma nave espacial). Nessa rodada, se dá o primeiro contato oficial de Ra e sua Arkestra com os terráqueos, contato marcado por um grande estranhamento. O uso da máquina-musical de Ra deixa desnorteado um jornalista negro e espanta os demais.

Neste primeiro contato, Ra apresenta a música como motor de explicação e movimento para a vida e a existência cosmológica no geral: “Por que a Terra não cai? Como podemos andar sobre ela? É a música. É a música da Terra, do sol, das estrelas. Sua própria música, vibrando. Sim, você é música também, somos todos instrumentos. Todos estão tocando a sua parte…Nesta vasta orquestra do Cosmos”. Se imageticamente o mito de Ra constrói-se pelo cruzamento dos elementos egípcios e tecnológicos low-tech (mais próximo a gambiarras caseiras do que ao imaginário futurista hollywoodiano dos anos 1970), a música torna-se outra estrutura fundamental no embasamento do seu regime de crença mitológico.

O filme é entrecortado pela música não só nos números musicais filmando Ra e sua Arkestra (como era de se esperar desse tipo de projeto), mas pela trilha sonora geral. A filosofia de Ra nas frases ditas/cantadas por June Tyson antecipam ou apresentam os segmentos do filme de forma profética – como o “É depois do fim do mundo” marcando o início do filme ou o “Chamando o planeta Terra!” antes da chegada da nave de Ra. As distorções do sintetizador de Sun Ra também pontuam as cenas, construindo elementos de desnaturalização permanentes (mesmo nos momentos em que o filme mergulha com mais entrega ao estilo de narrativa de ação da blaxploitation) – desnaturalização acentuada pelo figurino e demais elementos cênicos de Ra e sua trupe.

Nesta desnaturalização, os elementos e a narrativa do filme ficam em um limite do mágico com o carnavalesco, entre o sublime e o improvisado/artesanal. A imagem de Ra como mito (no filme e fora dele) funda-se não no que ela tem de super-humano (ou não-humano) e mais no que esta imagem tem de absurdamente terrena, de relacionável atrás (e apesar) de todas as camadas de coloridas e brilhosas das vestimentas. Como mito, Ra impacta não por tentar nos convencer da fabulação que sustenta, mas por trazê-la de forma inegociável como ponto de partida. A implicação do público (nesse caso do espectador) não está na crença ou descrença em Ra ou em sua mitologia, mas em sua aceitação.

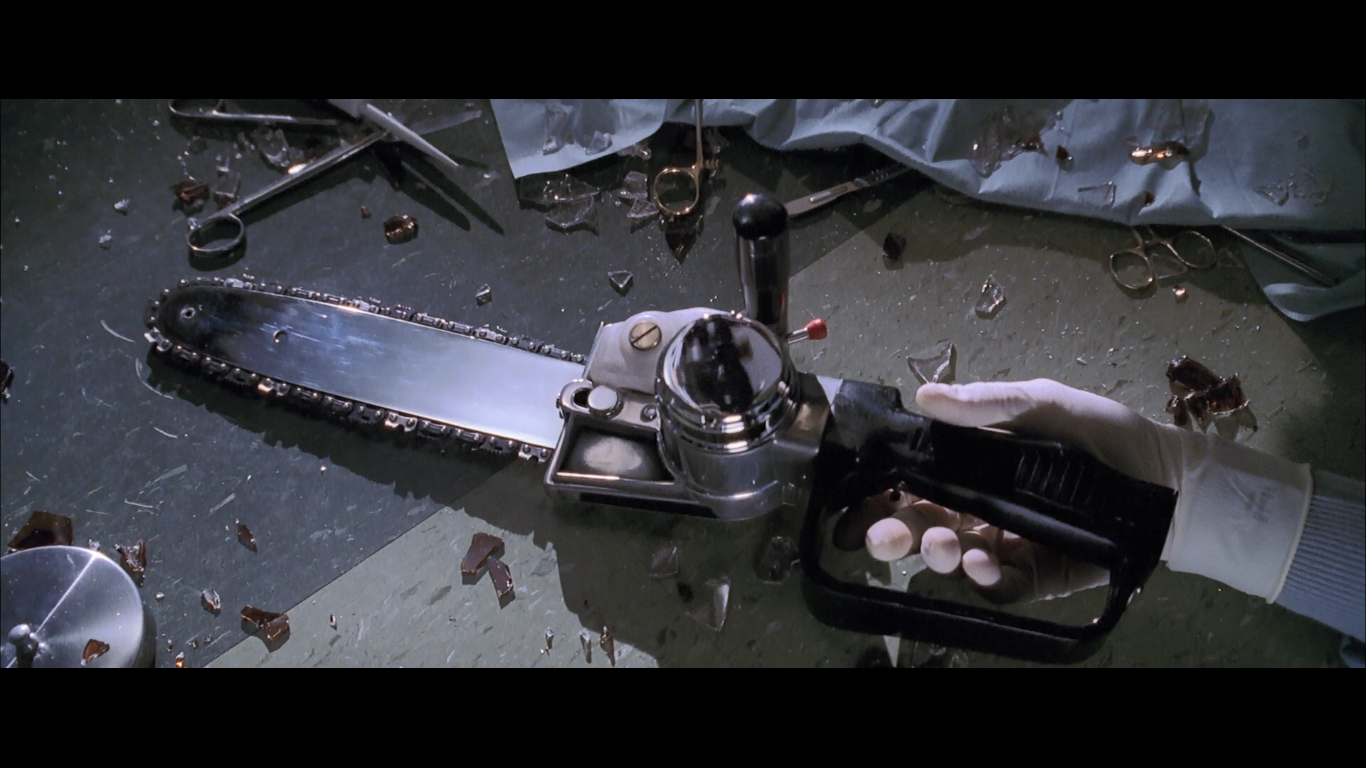

E embora a utilização da estilística da blaxploitation como gênero da narrativa tente tornar a imagem mitológica de Ra mais fantástica – Ra como super-herói, o efeito não obtém muito sucesso. O filme fica então repartido entre as aparições de Ra e as outras narrativas paralelas dos demais personagens (marcadas pelo subgênero). As cenas de Ra funcionam melhor em seus monólogos solitários e/ou direto para a câmera (reforçando a encenação desnaturalizada) e as sequências de violência, nudez e sexo (incluindo uma injustificável cena de espancamento de duas personagens femininas) pouco se relacionam com a trama principal do filme.

Em Space is the place os contornos raciais negros aparecem de forma inequívoca na mitologia de Sun Ra – ao longo da trajetória de Sun Ra esse posicionamento é mais ambíguo e oscilante. Se todo o filme é construído em cima da trama de disputa pela salvação da população negra dos EUA, é o encontro de Ra com os jovens negros no centro de recreação que explicita não apenas Sun Ra como uma figura redentora, mas como homem negro em si mitológico. Sob os olhares de espanto, Ra se afirma:

Eu não sou real, assim como vocês. Vocês não existem nessa sociedade. Se existissem, não estariam buscando direitos iguais. Se fossem reais, teriam algum status entre as nações do mundo. Então somos todos mitos. Não me apresento como uma realidade, e sim como um mito. Porque é isso que os negros são. Mitos. Eu vim de um sonho, sonhado por negros há muito tempo… Sou um presente de seus antepassados.

Ao conjugar ao mesmo tempo uma mitologia cosmológica e ancestral negra, Sun Ra é apontado como um dos pilares do afrofuturismo (movimento que engloba as narrativas de ficção especulativa a partir da experiência negra) – ainda que tenha falecido antes dessa denominação existir. Space is the place marca um momento chave desta mitologia sunraniana que se transforma ao longo das décadas. No filme, a individualização de Ra como o mito em si é fortemente atravessada por uma mitologia coletiva e redentora negra. Os jovens negros, e a população negra no geral, são tão mitológicos quanto Sun Ra.

Nesta cena o que a presença de Ra parece mover de mais potente é disjunção de tempo e espaços. Um efeito semelhante ocorre em diversas outras cenas, como: enquanto ainda apenas pianista em Chicago em 1943, Sunny Ray leva o cabaret às chamas com a sua performance visceral; na chegada com sua nave espacial na Califórnia dos anos 1970, que leva um jornalista ao hospital e assusta os demais com a sua máquina de música; na agência de empregos que não oferece salários ou nenhum dinheiro e afasta com o mesmo estranhamento um cientista, um bêbado e uma hippie.

Sun Ra coloca-se assim perante a encenação do filme também como o mito que professa ser, como o “destino alternativo” encarnado. O tempo para ele está “oficialmente acabado” e a sua espacialidade é a extraterrestre. Como nos lembra June Tyson na abertura do filme: “É depois do fim do mundo, você ainda não sabe?”.