Por Felipe Leal

A palavra, ainda que aparente não ter corpo, propaga-se, sonora, obra física do impacto, pelo ar, e sobre a matéria de seu ouvinte, finda por tomar corpo; reclama, ali dentro, espaço de persuasão. Quando quer que uma função pública, religiosa, judicial ou acadêmica (e mesmo grande parte das ocasiões íntimas/privadas em que as posições hierárquicas se confundem) torna a palavra capaz de oficializar ou fazer insurgir relações que o mundano não comporta, nota-se que há regimes em que a representação verbal oral “pesa”, perfura e ressignifica os corpos, mais que em outros. Quando Manoel de Oliveira escolheu roteirizar a vida do padre António Vieira, muito além do fundo histórico que entrelaça a coroa portuguesa à história colonial e à sociologia brasileira, persiste a compilação das muitas vidas (negras, indígenas, divinas, políticas, teóricas [futuras], de altas classes) contidas nos pensamentos do jesuíta: daí o filme sabiamente se intitular “Palavra e Utopia” (2000).

O Brasil que o seminarista nunca pôde mostrar digno ao olho europeu, nem defender politicamente; o Reino materno que torceu suas palavras em processos estapafúrdios, proibiu-o e o tolheu a liberdade (de voz pública) diversas vezes, e eventualmente “esqueceu” (descartou) sua relevância crítico-litúrgica às alturas da corte. As realocações colônia e metrópole adentro, as prisões, os textos intermináveis, as burocracias da Inquisição – o NÃO-lugar é sua morada, e a palavra é “quem” tece o lugar ideal, U-TOPOS, paisagem de permutas justas e distribuições horizontais, MAS ainda por vir, ao mesmo tempo que a sucedânea de defesas de Vieira não é senão fruto da invocação de uma visão “do que estamos vindo-a-ser”, isto é, das projeções que as idealidades da ambição criam, contradizendo o próprio evangelho.

Sua imensa paixão e longevo estudo do sapateiro e profeta Gonçalo Bandarra, ao privilegiar a interpretação discordante do texto sagrado, derrama sobre os séculos de hereditariedade real portuguesa a vinda de um Rei-Messias como último estágio da Terra. Mas o movimento em que a Inquisição interpretou o judaísmo continha louvação ao sangue da nação que acaba por o punir. Pregado em menos de 10 ocasiões, o texto acusa ser, portanto, “ambíguo (em sua intenção) demais”, uma palavra contrária ao DEVER evangelizador do pontífice: converter, implicar no reconhecimento de outra superioridade de crenças, o selvagem, e nada mais.

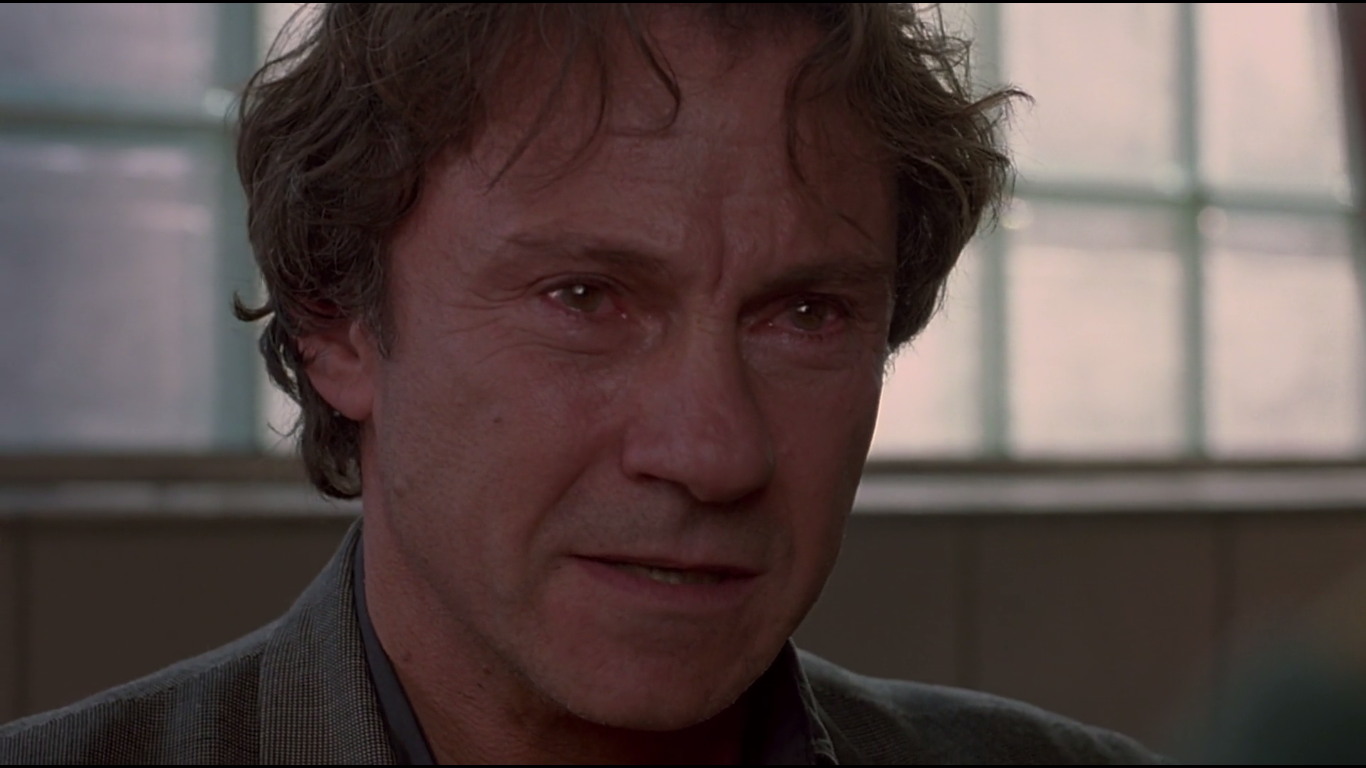

Quando, ainda jovem, é detido por soldados da coroa enquanto pregava aos escravos nigerianos na Bahia sobre a predileção de Deus por todos os corpos – posto que foram oriundos de sua mesma carne –, sendo então um absurdo na Terra que tal sistema sequer exista, Oliveira filma os ecos de uma pomba em vaivém diante de Maria, na câmara vazia, enquanto repousa um crânio à distância frontal da figura misteriosa, trajada inteira de negro, ao lado daquele Cristo ressequido tão comum ao barroco. “A velhice é a morte – sem esperança”, dirá, adiante, o velho Vieira (interpretado por Lima Duarte). Tal cena pode ser vista não apenas como anúncio oracular desse filho sem pátria e incapaz de ressurreição plena na vida pública, mas como a fatalidade de um destino onde a palavra está licenciada, ausente, e é esperança esvoaçante e pueril num púlpito vazio e de interlocutores congelados, sem vida.

Se Yasujiro Ozu conseguiu sistematizar o “plano-tatame”, em que a reverência horizontal ao falante o punha, respeitosamente, à mesma altura que a da câmera/interlocutor, criando um regime confessional que ao mesmo tempo eternizava, como nos retratos, a frontalidade da franqueza íntima e mundana de seus personagens frente ao tempo ininterrupto da vida, Oliveira preservou uma série de “formatos” de plano não menos disparadores da relação de António Vieira com aqueles a quem suas palavras de vida ou morte se endereçaram:

- o plano-púlpito, captado sempre de modo a uniformizar os ouvintes (postos de costas, às beiras dos portões das igrejas, ou contra a luz que a penetra, mirando acima, uma massa de sombras surpresas com a dialética oral barroca) e enfatizar o som grave, cavernoso, do vozerio eloquente; pura palavra-possessão;

- o plano-juizado, que ora incrusta Vieira num fundo absolutamente obscuro, ora o põe levantado, com palavras altivas e autodefesa argumentativa impecável, a despeito do avanço de sua idade e múltiplas enfermidades, mas ainda assim diante de juízes filmados mais indiferenciados por seus capuzes do que transparentes por clara implicação justiceira;

- e o plano-carta, quando na juventude e vida adulta Vieira curvava os olhos à procissão de palavras, rente ao sol à janela, e quando a última fase da vida o obrigou a ditar a seu padre-secretário as linhas dos afazeres políticos e religiosos (na companhia de Jesus e frente à realeza); o montante destes escritos mais que suficiente para biografar parte substancial desta e de todas as vidas convergentes às dele.

Tal meticulosidade com a formação inerentemente PLURAL do registro de quase todas as etapas da existência do padre, construindo em suas ‘opiniões (no exercício de seminarista)’, ‘escritos’ e ‘visões’ (modos de tratamento com outras classes de importância política à coroa) uma bomba-relógio de perturbações sobre o status quo da alienação colonialista, não só reitera o desmascaramento ambulante que suas palavras comportavam, como o exercício de mistura que faltava a cada fragmento do funcionamento colonial justamente para que eles coexistissem sem que um oferecesse resistência ao outro. Faltava ao colono querer “o indígena como ele é” perto de si… e não (continuadamente ver, e forçar a existir) um selvagem completamente subjugado aos desígnios de um rei que, há menos de 5 décadas, ele mal sabia que existia. A aprendizagem das variantes linguísticas indígenas foi praticamente nula, se posta em relação ao projeto catequizador e sua imposição de aclimatação e reprodutibilidade do vocabulário cristão.

Ditar quais palavras e idiomas são condizentes com a preservação de um ideal supostamente unívoco, e quais são os produtores de escrituras, vozes e memória dignas de participação horizontal num mundo terceiro, de leis criadas pelos apropriadores das culturas primeiras – esta é uma tecnologia que sabemos ser demasiado antiga; mas sua ênfase funcional, quiçá, não nos chegue à mesma proporção que a superfície da manipulação extrativista: se os juízes podem interpretar livremente o corpo de uma vida, ou o corpo de obras de uma vida, então o PROPÓSITO delas nunca teve importância (de antemão) – a não ser quando decidido e demovido por estes mesmos legisladores, isto é, para fins sempre oriundos de cima para baixo, e capazes de variar sobre a “compreensão” da utilidade política do corpo em julgamento.

É a quem pertence o direito de INTERPRETAÇÃO, mesmo para um dos doutos ‘cavaleiros’ do Reino de Portugal, que dependerá o ditame sobre a preciosidade da vida. Quando Vieira replica todas as acusações flechadas pelo Tribunal de Coimbra na virada à segunda metade do século XVII, assume francamente que foi para deixar claro PARA SI, enquanto testemunho de última correção-retificação contra as inverdades fabricadas pelo júri, que trouxe todos aqueles argumentos. Seu átimo de rebeldia parece almejar transformar aqueles rostos nos rostos da morte, a mesmíssima a que assistiu, ao longo das décadas, assolar a falta de voz dos indígenas e escravos. Parece afirmar que sua maior tristeza foi ter dialogado, a vida inteira, consigo, com suas próprias utopias de clareza e esperança por meio dos sermões e textos, e com essa força sobrenatural que coloca a ganância acima do entendimento do lugar de palavra desses radicais ‘outros’.

Prepara-se então para morrer, não mais com as honrarias, títulos ou considerações de uma pátria que não o justifica mais o berço da apreciação (nem da devolução cordial) – ainda que o conforte não passar os últimos anos na miséria –, mas com o máximo de palavras publicadas, para que se preserve, em obra, a dignidade das vidas além de si, junto a si. Como último ato de nobreza perante um Deus que ainda voltou para redimir seus filhos da crueldade de seus semelhantes.