Por Kênia Freitas

No documentário “Eu Não Sou Seu Negro” (I Am Not Your Negro, 2016) o diretor Raoul Peck aponta como motivação inicial para o projeto um livro jamais terminado pelo escritor negro norte-americano James Baldwin. No livro inacabado “Remember This House”, Baldwin pretendia contar as histórias de Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King Jr – todos os três expoentes negros das lutas pelos Direitos Civis americanos, todos os três amigos de Baldwin e todos os três assassinados. Se o livro é a justificativa inicial, o filme de Peck reserva a sua construção a montagem de outras narrativas, narrativas que se sobrepõem em camadas de imagens diversas. A operação do filme torna-se a de fazer essas imagens (do cinema, da televisão, das fotografias e do imaginário) deslizarem umas sobre as outras – encontrando-se e, quase sempre, entrando em confronto.

Em um primeiro movimento diante dessas múltiplas camadas de imagens e gestos de encontros promovidos pelo diretor, podemos destacar o encontro da figura de James Baldwin (falecido em 1987) com o espectador atual do filme de Peck. Esse encontro se dá tanto pelas reminiscências de imagens (nos textos do escritor usados para construção do roteiro e pela utilização recorrente ao longo do filme do material de arquivos de entrevistas de Baldwin), quanto pela atualização dessa presença do escritor e a sua aproximação com o presente histórico (com a narração de Samuel L. Jackson que assume o discurso em primeira pessoa dos textos de Baldwin na voz over do filme; o contraponto constante das imagens do presente, sobretudo a partir de registros do movimento Black Lives Matter inseridos no filme; e na escolha de finalizar o filme com “The Black de Berry”, interpretada por Kendrick Lamar, de trilha sonora).

Operação de presentificação que se declara já desde a abertura do documentário quando em uma entrevista no Dick Cavett Show em 1968, Baldwin aponta a pergunta de “o que vai acontecer com esse país? ” como a indagação necessária de ser feita pela sociedade dos EUA naquele momento diante do debate racial. A resposta na narrativa do filme de Peck é colar a pergunta fotografias de protestos do Black Lives Matter e da agressiva repressão policial ao movimento. Nesse gesto de montagem fica declarada a intenção do diretor de, por e com Baldwin, pensar o presente da discussão racial nos EUA.

Nesse sentido, Peck serve-se de forma inventiva das prerrogativas do documentário de montagem, de fazer encontrar imagens de origens e sentidos diversos, colocá-las lado a lado, muitas vezes em confronto. Dessas imagens permanecem os resíduos de suas origens, ao que se soma novos significados tanto pelas palavras de Baldwin, quanto pelo ordenamento de Peck. No processo, reconhecemos os gestos do documentário moderno (cinema verdade, cinema vivido, cinema direto) de promover o encontro no cinema (dentro dos filmes, por suas narrativas e pelas relações entre personagens e cineastas). Assim, é o encontro Peck e Baldwin (e das imagens aos quais estes recorrem) que move a construção e tensões do discurso do filme.

Além dessa relação, também percebemos um mergulho da narrativa no que Serge Daney chamou em “A rampa (Bis)” de um terceiro regime da imagem cinematográfica (depois do clássico e do moderno). Um regime das imagens que deslizam umas sobre as outras, em que atrás de uma imagem só é possível ao espectador descobrir a existência de outras imagens. É nesse jogo em que Peck aposta ao fazer encontrar as suas múltiplas imagens de arquivo em torno de Baldwin. Atrás de cada entrevista de Baldwin, de cada imagem histórica do movimento negro dos anos 1960, há sempre outra imagem. O encontro possível com estas imagens que deslizam depende de um espectador que também não cesse de se deslocar entre elas.

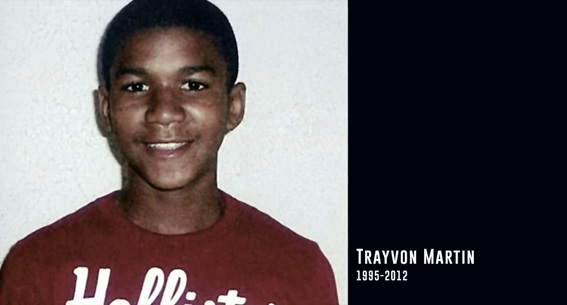

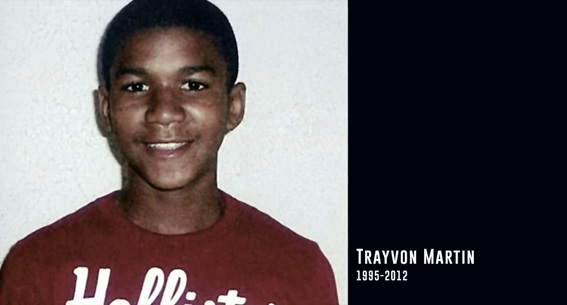

Essa montagem torna possível que o filme promova incessantemente também o deslocamento entre temporalidades diversas: da atualidade do Black Lives Matter, a infância e juventude de Baldwin, a sua atuação como intelectual negro e testemunha no movimento dos Direitos Civis nos EUA. É possível assim no mesmo bloco e construindo uma única linha de raciocínio que o filme passe de uma entrevista de Baldwin falando sobre Malcom X para as imagens em Ferguson, Missouri, em 2014, retornando em seguida a Baldwin. Um movimento semelhante ocorre quando Baldwin fala sobre a sua experiência de crescer um menino negro nos EUA e lidar com morte constantes de meninos e meninas negras da sua geração, e Peck lança imagens dos jovens negros assassinados recentemente pela polícia: Tamir Rice, Darius Simmons, Trayvon Martin, Aiyana Stanley-Jones, Christopher McCray, Cameron Tillman, Amir Brooks.

Esse gesto de encontro e deslizamento por imagens múltiplas não se dá apenas pela navegação livre das temporalidades distintas. Se o que a montagem constitui nessas aproximações de imagens do movimento dos direitos civis e do Black Lives Matter é o fato de que a exclusão e o racismo contra os negros perpetuam-se quase inalterados pelas décadas que se seguem, a montagem de Peck e as palavras de Baldwin apontam também para outro fator: o de que debater esse racismo não é um problema dos negros americanos, mas de toda a sociedade. E toda a sociedade nesse caso refere-se sobretudo a maioria branca. E nesse ponto, o documentário parte para a materialização desse racismo não apenas pelas imagens dos corpos negros, mas também pelos discursos e imagens dos corpos brancos racistas. Iniciando assim um segundo movimento em que podemos perceber as operações de construção da narrativa do filme pela montagem e encontro de imagens múltiplas.

Se as fotografias e os registros fotográficos de pessoas brancas manifestando o seu preconceito racial são um dos alicerces para a materialização do racismo, outro pilar da narrativa é a relação que Baldwin e Peck estabelecem com o cinema clássico dos EUA e a sua formação de imaginário nacional. Os filmes integram a relação de Baldwin com os EUA e com o racismo desde a sua infância. Falando sobre a sua própria constituição como espectador de cinema, o escritor aponta a sua incapacidade de se identificar ou reconhecer com os personagens negros desse cinema dos grandes estúdios. Personagens negros caricatos, que não se assemelhavam as mulheres e homens negros que o cercavam e personagens que não podiam assumir o lugar do herói. Os negros estavam, em geral, fora de lugar no cinema. E para Baldwin essa ausência e deslocamento de negras e negros nos filmes, era também uma forma de supressão de realidade para negras e negros fora das telas.

Peck aposta em seu filme cada vez mais no confronto entre essas imagens da experiência branca americana e as da experiência negra. Uma das sínteses do processo é a entrevista de Baldwin no Dick Cavett Show. Se há uma tensão declarada entre o escritor negro e outro convidado do programa, um professor de filosofia branco de Yale, é na postura desconcertada do próprio Dick Cavett durante todos os trechos da entrevista utilizadas pelo filme, que percebemos quão irreconciliáveis são as experiências. A presença de Baldwin é assertiva e intensa, Cavett permanece envergonhado, desconfortável.

Se nessa escolha de entrevista o confronto das experiências é ainda sutil, o final do filme é marcado pela montagem de planos e contra planos em embate declarados entre as imagens das experiências brancas e negras. Assim, imediatamente após as imagens da juventude branca dos anos 1950 cantando e dançando em “Um Pijama para Dois” (G. Abbott, S. Donen, 1957), Peck joga os espectadores para cenas de um policial branco atirando em manifestantes negros nos dias atuais.

A operação de confronto na montagem prossegue nessa última parte do filme, que coloca em sequência: as imagens amadoras do espancamento de Rodney King pela polícia de Los Angeles, em 1991, e as cenas românticas do casal branco dançando em “Amor na Tarde” (B. Wilder, 1957). E também a junção do close no rosto sonhador de Doris Day em “Volta meu amor”, (D. Mann, 1961) seguido da fotografia de uma mulher negra enforcada.

Baldwin sumariza os dois níveis de experiência ao invocar a inocência grotesca da própria Doris Day e de Gary Cooper em seus filmes em oposição ao tom e ao rosto de Ray Charles em suas performances musicais. Imagens que Peck coloca lado a lado em seu filme, e que, no entanto, ainda não permanecem estranhas umas às outras.

Mas é essa tentativa de encontro, ou ao menos esse confronto, que Peck não cessará de produzir na montagem do seu documentário. Encontro das reivindicações do passado e do presente dos negros norte-americanos. Encontro dos dois níveis de experiência da sociedade dos EUA, a branca e a negra. Encontro no documentário pelas imagens do cinema, da televisão, dos registros históricos. Encontro de imagens que se contrapõem e deslizam umas sobre as outras. E nesse sentido, o que a montagem de Peck parece querer nos dizer é que atrás de cada imagem do cinema clássico branco dos EUA estão as imagens do massacre aos nativos americanos e a repressão e os assassinatos da população negra.