Mais enxuto porém com seleção de qualidade e bem próxima a da Mostra de São Paulo, o Festival do Rio comemora 20 anos em 2018 com 200 filmes na programação. Dividiremos a cobertura em várias partes, portanto sugerimos visitas diárias ao site para acompanhar todos os comentários sobre os filmes vistos. Eis a primeira!

Por Pedro Tavares

Meu Nome é Daniel (idem, Daniel Gonçalves, 2018)

Meu Nome é Daniel (idem, Daniel Gonçalves, 2018)

Como construção narrativa durante a exumação de imagens de arquivo – fitas VHS da família -, Meu Nome é Daniel é um filme bem interessante enquanto espécie de tributo aos familiares que ajudam Daniel a se desenvolver. Como retrospectiva de uma vida, o filme pouco faz além de calcificar a imagem de Daniel como semelhança à superação.

Skate Kitchen (idem, Crystal Moselle, 2018)

Skate Kitchen (idem, Crystal Moselle, 2018)

Continuação do projeto That One Day (2016), Skate Kitchen é uma espécie de versão perfumada de Kids (1995). É delirante acompanhar Nova Iorque tomando o protagonismo enquanto a trama colegial e esmaecida fica em segundo plano. O voyeurismo de Moselle é bem próximo ao de Larry Clark, porém os fundamentos são muito duvidosos.

Selvagem (Sauvage, Camille Vidal-Naquet, 2018)

Selvagem (Sauvage, Camille Vidal-Naquet, 2018)

A via crucis facultativa de um jovem garoto de programa viciado em drogas é registrado por Vidal-Naquet no desequilíbrio entre o erotismo de Bruce LaBruce e o melodrama que remete a Clube de Compras Dallas (2013). O filme parece um mosaico de intenções e é nítido o desequilíbrio para qualquer tipo de aproximação com a trama.

A Cama (La Cama, Mónica Lairana, 2018)

A Cama (La Cama, Mónica Lairana, 2018)

Claramente influenciada por Chantal Akerman, Lairana abre mão do formalismo pela narrativa, o que nem sempre é funcional. A força da composição de quadros e da elasticidade do tempo é ótima e quando é trocada nem sempre é regulada já que o formalismo já está decidido desde o primeiro qudro.

Sócrates (idem, Alex Moratto, 2018)

Sócrates (idem, Alex Moratto, 2018)

Filme muito consciente de seus limites e com isso segue só uma linha dramatúrgica, filmado inteiramente com câmera na mão e sempre asfixiando o protagonista com intenções claras sobre o espaço filmado como analogia ao drama de um jovem em se reinventar a todo o momento por necessidade. É o caso de escolher a segurança e ser bem sucedido.

A pé ele não vai longe (Don’t Worry He won’t get far on foot, Gus Van Sant, 2018)

A pé ele não vai longe (Don’t Worry He won’t get far on foot, Gus Van Sant, 2018)

Van Sant se enterra na cartilha da biografia agridoce, quase um pastiche dos feel good movies de Michel Gondry, extremamente protocolar e sem formalismos no que tange ao drama. Aqui é um caso de escolher a segurança e não ser bem sucedido.

Elefante Sentado Quieto (Da xiang xi di er zuo, Hu Bo, 2018)

Elefante Sentado Quieto (Da xiang xi di er zuo, Hu Bo, 2018)

Jornada de repetição de fórmulas. Um drama geral sobre a China, mas antes disso um filme com uma única forma de dividi-lo em suas 3h50 sobre a aura de tensão e pessimismo que cerca o cotidiano de um país oprimido. Tem grandes momentos, mas por ser um filme tão elástico, eles acabam adormecidos.

Sem Rastros (Leave no Trace, Debra Granik, 2018)

Sem Rastros (Leave no Trace, Debra Granik, 2018)

Granik levanta valores sobre a sociedade num conto de exílio. O que se necessita ou o que se deseja, numa espécie de estudo do materialismo histórico. Bem próximo do cinema de Kelly Reichardt, o filme abre mão do debate quando chafurda no conflito entre pai e filha sobre a introspecção e a abertura a um novo mundo.

Excelentíssimos (idem, Douglas Duarte, 2018)

Excelentíssimos (idem, Douglas Duarte, 2018)

Leia a crítica completa.

Los Silencios (idem, Beatriz Seigner, 2018)

Los Silencios (idem, Beatriz Seigner, 2018)

Leia a crítica completa.

Utoya, 22 de Julho (Utoya, 22 july, Erik Poppe, 2018)

Utoya, 22 de Julho (Utoya, 22 july, Erik Poppe, 2018)

Espécie de snuff/slasher no qual as vítimas ganham atenção exclusiva como comentário social, afinal o filme é uma reconstituição do ataque de um integrante do partido de extrema direita a um acampamento do partido dos trabalhadores da Noruega. Poppe opta por um plano-sequência de estética suja que emula uma testemunha da tragédia, mas não consegue criar uma atmosfera de tensão ou confabular com os personagens. Curiosamente o filme emula Paul Greengrass, que também lançou um filme sobre o evento recentemente.

Vírus Tropical (idem, Santiago Caicedo, 2017)

Vírus Tropical (idem, Santiago Caicedo, 2017)

Coming of age em animação que tenta abraçar tantas informações sobre valores familiares que acaba na superfície de todos eles. Vale ressaltar que o filme explicitamente delimita seu público alvo e talvez esta seja uma inteligente saída para vagar com sensibilidade entre todos os assuntos tratados, mesmo estando na superfície.

Ilha (idem, Glenda Nicácio e Ary Rosa, 2018)

Ilha (idem, Glenda Nicácio e Ary Rosa, 2018)

Leia a crítica completa.

Deslembro (idem, Flávia Castro, 2018)

Deslembro (idem, Flávia Castro, 2018)

O típico filme de festival sobre exílio político. Agridoce, Deslembro é uma espécie de capítulo de Malhação didático para politizar jovens antenados. Diria que este seria um ensaio proto-moderno sobre a recente história do Brasil direcionado aos jovens feito por Laís Bodanzky.

Inferninho (idem, Guto Parente e Pedro Diógenes, 2018)

Inferninho (idem, Guto Parente e Pedro Diógenes, 2018)

Leia a crítica completa.

Humberto Mauro (idem, André Di Mauro, 2018)

Humberto Mauro (idem, André Di Mauro, 2018)

Tudo é montagem. A declaração de Humberto à fórmula básica de seu cinema (a cachoeira) e como a inspiração serve como catalisador para a experimentação, longe do pragmatismo do cinema comercial. Seria lindo se fosse apenas uma colagem de seus filmes como homenagem máxima, mas a amalgama do filme, ou seja, os depoimentos de Humberto Mauro, são muito bonitos.

O Termômetro de Galileu (idem, Teresa Villaverde, 2018)

O Termômetro de Galileu (idem, Teresa Villaverde, 2018)

Banco de memórias numa repetição de fórmulas em prol de um filme íntimo, caseiro e propositalmente é desestabilizado. Como exercício ele se satura no terço final e a honestidade de Villaverde sobre seu objeto é questionada, principalmente por se tratar do peso da memória sobre seu próprio filme.

A Rota Selvagem (Lean on Pete, Andrew Haigh, 2017)

A Rota Selvagem (Lean on Pete, Andrew Haigh, 2017)

Como tudo volta para o lugar. Haigh mais maduro nas decisões estéticas e narrativas e as constrói como um ciclo sobre matar e morrer diariamente. Longe da inovação geral, mas uma decisão muito funcional para sua carreira. Um bom norte à frente.

Diamantino (idem, Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, 2018)

Diamantino (idem, Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, 2018)

Abrantes e Schmidt mantém a fórmula fantástica na tentativa de adaptar ao formalismo clássico e gerar assim um incomodo equivalente a seus assuntos tratados, principalmente a política. Através do herói nacional Cristiano Ronaldo, o filme mensura a gravidade da distopia do avanço solitário com o bom humor que lhes é característico.

A Árvore (Drvo, André Gil Mata, 2017)

A Árvore (Drvo, André Gil Mata, 2017)

O prólogo e o epílogo de O Cavalo de Turim (2011) de Béla Tarr. A guerra invisível, os sons angustiantes e a sensação de morte iminente. Um dos grandes filmes do ano.

A Névoa Verde (The Green Fog, Guy Maddin e Evan Johnson, 2017)

A Névoa Verde (The Green Fog, Guy Maddin e Evan Johnson, 2017)

Ressignificação de imagens não é mais novidade desde os tempos de Warburg, mas as alterações vistas aqui são divertidas como forma de thriller a partir de quadros e frames do cinema clássico. É irresistível não se levar pela proposta, mesmo que em alguns momentos o filme seja pego pela redundância das escolhas.

Obscuro Barroco (idem, Evangelia Kranioti, 2018)

Obscuro Barroco (idem, Evangelia Kranioti, 2018)

O Rio e suas estranhezas para gringo ver. O carnaval, manifestações públicas e o submundo como um panfleto enfraquecido, mal planejado e que pouco se disfarça de filme.

Mormaço (idem, Marina Meliande, 2018)

Mormaço (idem, Marina Meliande, 2018)

Filme extremamente frontal e até inocente para dialogar com as mudanças estruturais do Rio de Janeiro para as Olimpíadas. Quando aposta no lado fantástico o filme engrena, mesmo que na proximidade à obviedade formal, Mormaço é um filme necessário pela apuração do tema e junção da especulação imobiliária, política e o cinema fantástico.

Futebol Infinito (Infinite Football, Corneliu Porumboiu, 2018)

Futebol Infinito (Infinite Football, Corneliu Porumboiu, 2018)

A revolução caseira. Um mundo guardado e que nunca terá atenção. Uma declaração de amor ao futebol enquanto recria o esporte – e que nunca será aceito pela FIFA. Porumboiu é invasivo, sem pudores, mas sempre meticuloso para mostrar seu herói do cotidiano, de sonhos e planos que jamais se concretizarão.

Adam (idem, Maria Solrun, 2018)

Adam (idem, Maria Solrun, 2018)

A impressão é que este filme já foi feito e visto milhões de vezes. Um prato requentado do cinema europeu contemporâneo que sempre passará pelo crivo de festivais. Se há algo de bom aqui é problematizar como este formato está em função da falta de inspiração dos realizadores modernos e sobre como eles são facilmente aceitos até hoje.

Azougue Nazaré (idem, Tiago Mello, 2018)

Azougue Nazaré (idem, Tiago Mello, 2018)

Filme alienado sobre alienações. Impressiona como a formatação do filme é rasa e imparcial, sem sensibilidade, mais interessado na certeza, no panfleto imutável do que na abordagem de discussões sobre religião e o estado.

Nóis por Nóis (idem, Aly Muritiba e Jandir Santin, 2018)

Nóis por Nóis (idem, Aly Muritiba e Jandir Santin, 2018)

Entre Cidade dos Homens e Marcados Para Morrer, Nóis por Nóis é televisivo e panfletário na mesma medida. Urgente para debater a truculência policial e como jovens de periferia tem o mesmo fim desenhado por caminhos diferentes. Não fosse sua redundância discursiva pela tendência a surprir necessidades comerciais o filme seria mais interessante.

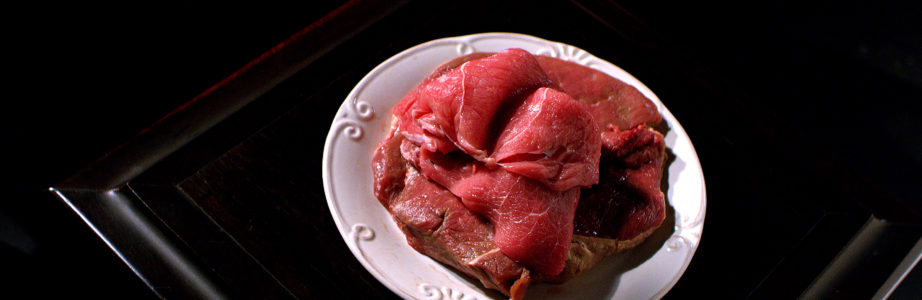

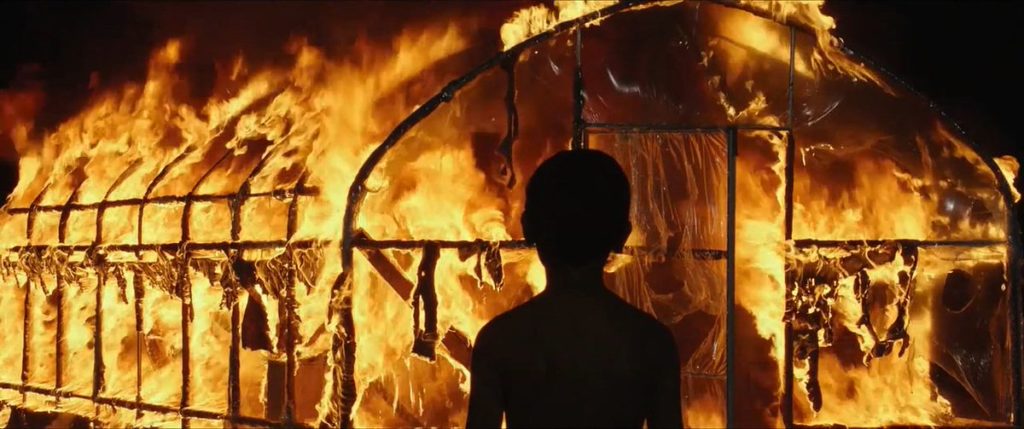

Em Chamas (Beoning, Lee Chang-Dong, 2018)

Em Chamas (Beoning, Lee Chang-Dong, 2018)

A vingança do proletariado. Um thriller de tempos dilatados no qual pouco se mostra e que lentamente se constrói como uma real e brutal história de violência. O destaque é como Lee Chang Dong tem controle das frestas da história e como elas perduram por suas 2h20.