Por Luis Henrique Boaventura

Há três momentos de assombro em O Homem Leopardo: o galho que se dobra na cena do cemitério, o cigarro jogado na direção do curador do museu quando ele é perseguido pela rua, e os passos invisíveis que se aproximam de Clo-Clo pouco antes de sua morte. Três fagulhas da fricção de coisas suspensas do mundo conhecido pelo espectador, ações clandestinas que correm à revelia do quadro, no subterrâneo da imagem. A quem esses passos pertencem? De que mão em que sombra do quadro vem o cigarro jogado na tela? Ao peso de quem ou de quê se vergam os galhos das árvores do cemitério? Se o suspense, em definição simplista, é o terror sugerido, a tensão criada por Jacques Tourneur provém de um terror invisível, habitante de um inviolável fora de campo. Os grandes clímaces de O Homem Leopardo ocorrem sem a menor partícula de matéria que os dispare. O catalisador da tensão não está mais oculto, conforme cânone do gênero; ele sequer existe realmente. Visíveis na tela apenas faíscas de qualquer coisa que se esconde, provocante objeto de discurso resgatado dos dois filmes anteriores para se tornar peça funcional e impingir efeitos que não seriam possíveis sem uma intrincada progressão referencial.

Em 1942 e 1943, ao lado de Val Lewton, produtor da RKO Pictures, Jacques Tourneur rodou três filmes-B de horror com orçamento limitado a US$ 150.000 cada: (em ordem) Sangue de Pantera (Cat People, 1942), A Morta Viva (I Walked With a Zombie, 1943) e O Homem Leopardo (The Leopard Man, 1943). Três filmes absurdos para a época, ligados entre si por uma obsessão liminarmente erótica/infantil: o fascínio pelo que está oculto ou que se desconhece; uma presença que se infiltra nas camadas do filme, que se sente, que se ouve, mas que está sempre num nível imediatamente inferior ao da superfície. Qualquer coisa fantasmática e inferencial que se acha num subsolo diegético inacessível ao espectador. O único momento em que essa presença denunciada por uma sombra ou um estalo no escuro se materializa é no momento da morte, acessando um lapso entre os planos onde o medo, espectro incorpóreo do qual só se apreende a sombra que projeta, feito fumaça, entra em contato com o que é matéria e a destrói num golpe de lâmina (garras, dentes, a ponta de um florete).

Há um referente catalisador do horror pretendido por Tourneur em cada um dos três filmes. Em Sangue de Pantera é a metamorfose de Irena, em A Morta Viva é a magia negra e em O Homem Leopardo é o serial killer que mata imitando um felino. Cada um desses elementos é responsável por homologar o gênero em que Tourneur enquadra seus três filmes. É a relação entre eles, contudo, que permite ampliar a perspectiva de texto fílmico para as três obras (e não apenas uma) e que os constitui não como meros “referentes mundanos”, mas como vibrantes objetos de discurso.

Apesar de parecerem a princípio distintos, os elementos disponíveis nos três filmes são, na verdade, apenas um referente (apreendido e postulado por Tourneur como cânone do cinema de horror): a sugestão do perigo, a iminência da tragédia, a ameaça que não se mostra, mas que se esconde e que aterroriza sem precisar agir, bastando os efeitos de sua presença (por vezes real, por vezes apenas imaginária) ocultada nas sombras densas da fotografia como herança do até então recente expressionismo alemão. É o mesmo referente, passando, contudo, por recategorizações que o redefinem e sentenciam uma tese de Tourneur ao final de sua parceria com Val Lewton.

Ocorre, como se verá, um processo de rarefação do horror e de estudo do quanto essa gradação de intangibilidade afetará o envolvimento do espectador. O referente é denso em Sangue de Pantera, mais esparso em A Morta Viva (a partir de quando já é seguro o chamarmos de objeto de discurso), e totalmente abstrato em O Homem Leopardo. Cada um desses três filmes corresponde a uma fase de diluição da ameaça em medo puro, um esvaecer da matéria até que a mera suposição de sua presença seja desencadeante suficiente às pretensões de Tourneur. Como ocorre em O Homem Leopardo, tratado quase sempre como obra menor, de argumento cretino e subterfúgios primitivos, mas que é clímax de um delicado processo de expurgação desse algo secreto que habita as imediações da lente, um processo que se estende por estes três filmes fundamentais do início de carreira de Tourneur como operário de estúdio em Hollywood.

Sangue de Pantera (Jacques Tourneur, 1942)

Sangue de Pantera conta a história de Irena (Simone Simon), uma jovem artista, imigrante nos Estados Unidos, que se apaixona e se casa com Oliver (Kent Smith). À medida que o tempo passa, a relação dos dois se deteriora, e Irena passa a sofrer com alucinações. Ela descobre ser descendente do chamado “cat people” (título original), pessoas com a capacidade de se transformar em panteras. Conforme avança, Irena percebe que o perigo que ela sempre sentiu em seu entorno partia, na verdade, dela mesma: uma mulher-pantera.

Concreta (mas implícita), a insígnia do horror aqui desfila (e este é o termo apropriado) encarnada em Irena, ainda cerceada pela prisão da pele, lutando para escapar. A primeira cena já entrega esse duelo: Irena, diante da jaula do zoológico, tentando desenhar a pantera. Ela se esforça para apreender no papel o relevo da sua escultura, a complexidade do seu movimento, a fúria e energia represadas no limite de uma vitrine de exposição, um quadro para ser apreciado por quem tiver a presteza de dedicar ao olhar alguns minutos do seu tempo; não muito diferente do processo empreendido por um cineasta. O medo é ainda completamente tangível, embora dormente. Como um animal preso, não há perigo para quem observa a não ser que essas grades se partam. É necessário esse irromper do horror para além de seus limites, do contrário, ele torna-se um engodo, uma caricatura, feito um bicho de zoológico: precária representação da natureza. A pantera não é pantera sem uma vasta planície que suporte o alcance das suas patas. Falta-lhe a explosão e o espaço, falta-lhe o poder de imprimir medo novamente. Não há diferença entre o animal que respira dentro da jaula e o que Irena desenha no papel: ambos são recortes de um cenário verdadeiro, ambos são meras representações de algo. O horror aprisionado é, afinal, apenas uma possibilidade de horror, e todo medo que emana dele é uma farsa.

Por isso este medo prende-se à carne; nada no filme avança para além do raio de ação que um corpo derrama sobre o outro. O tempo inteiro se investem esforços numa fuga, mas é tão somente a este conflito que o filme se atém: no universo do corpo. É o objeto de Tourneur em Sangue de Pantera: o corpo mutante, em movimento, em desespero; ao mesmo tempo a ameaça e o ameaçado. O suspense limita-se às instâncias do corpo porque a presença à que ele reage não pode jamais se dissociar do cálice que o contém (o corpo feminino). Por esse motivo, em cada uma de suas cenas (ao contrário do que ocorre nos dois filmes posteriores), sabe-se que a presença que ronda o personagem em perigo é a da pantera, amarrada ao tecido vivo do mundo e portanto sujeita a seus princípios (como a dor ou a morte). É a desvantagem de Irena para o voodoo de A Morta Viva ou a “impresença” assassina de O Homem Leopardo. Presa ao corpo, ela pode ser vista, ser tocada e, portanto, vencida.

Interessante que, mesmo por isso, seja a liberdade o tema de Sangue de Pantera, ainda que despojada de beleza, alcançada num rebentar seco e violento. O assassínio, embora guarde a premeditação ritualística da caça, é mais um despejar exangue de força reprimida, instantânea e derradeira; clímax do atrito entre os corpos (a grande demanda do bicho enjaulado). Tourneur passa quase 70 minutos apenas ensaiando o horror, acompanhando-o em seus muitos esforços para vir à tona; ocultando o referente na névoa, mas sempre aludindo a ele, em anáfora, com o som de passos que se espalham ao redor dos personagens ou da montagem ágil que Tourneur imprime à tensão de suas sequências. O medo ganha força porque refere a algo ainda aceso na memória discursiva do espectador.

Por alguma travessa ironia, essa força incontida termina por recair exatamente sobre a própria pantera (Irena). Um reflexo. Mas era essa mesma a ideia de libertação conduzida desde o início por Tourneur, onde se tenciona o estilhaçar do corpo (objeto frágil e mundano) para a sublime evolação do espírito. Vencido o nível da carne, passa a não haver defesa contra o mal.

A Morta Viva (Jacques Tourneur, 1942)

Em A Morta Viva, Betsy (Frances Dee) é uma enfermeira contratada por Wesley (James Ellison) para cuidar de Jessica (Christine Gordon). Tentando ajudar Jessica, que sofre de um estado de catalepsia inexplicável, Betsy recorre ao voodoo, componente indissociável da cultura africana que povoa a ilha onde o filme se passa.

Sangue de Pantera termina com o irromper da forma por sua essência, uma vitória da alma como refúgio da verdade (mesmo que maligna). Por isso, em A Morta Viva, o medo já não jaz debaixo da debilidade de um corpo qualquer. Ele é livre, absoluto, percorre ao largo o vazio do mundo, porque se Sangue de Pantera tratava da iminência da morte, A Morta Viva trata do seu habitat: o abismo e a desolação de seus espectros. O referente é recategorizado, não tomado como um novo elemento. A acepção construída ao longo dos três filmes de Tourneur só é possível porque a teia de sentido de A Morta Viva liga-se, por sua vez, ao que já fora construído em Sangue de Pantera. A tensão não explode mais da fratura do corpo, mas da fratura dos espaços que este conquista. Essa presença antes tão óbvia, traída por rastros e outros indícios, agora perde-se e desaparece nas fiações da atmosfera, arcaico feito algum fantasma cujo vulto ficou para sempre estampado nos olhos da morta-viva. O medo excede as paredes do corpo e ganha dimensões mais raras, montando nos seres e nas forças da natureza. É o som longínquo dos tambores, a sombra que se desprende de Carrefour e que chega antes dele ao seu destino, os cabos invisíveis que arrastam Jessica para a cura (novamente a morte como ideia de fuga). O medo que escapa das fronteiras do corpo em Sangue de Pantera ganha as fronteiras da Terra em A Morta Viva, povoando seus arredores de caveiras e animais enforcados, de assovios e vendavais, recorrendo à força do mundo, e não apenas de seus objetos, para imprimir-se sobre a tela.

Essa fé de Tourneur nos elementos do campo A Morta Viva um de seus filmes mais requintados. Tourneur aproveita-se de tudo que seu espaço fílmico tem a oferecer. As sombras compondo miragens de teias e balaustradas, o duelo particular entre os extremos do claro (de espanto) e do escuro (de medo), o vento que resvala no vestido de Jessica e o dota de vida própria enquanto ela atravessa o quadro deixando um rastro branco para trás. O fora de campo aqui é reinventado; ele não trata apenas do que cerca a câmera. O suspense sob esses preceitos é o do corpo, limitado à presença física. Já o suspense em A Morta Viva é o que monta o som dos tambores e viaja até o outro lado da ilha. O horror não mora na fricção entre um corpo e outro, mas nas largas distâncias que se impõem entre eles, oposição que só se torna possível quando se defronta A Morta Viva (o horror na segunda acepção) com Sangue de Pantera (na primeira acepção).

A imagem de um personagem se movendo de um extremo do quadro para o outro é recorrente em A Morta Viva. As duas cenas mais lembradas de Sangue de Pantera expõem essa diferença: na opressão da cena da piscina e na sequência em que Alice se sente seguida, quando a câmera faz apenas recortes de seu corpo e deixa para a imaginação do espectador a possibilidade de algo saltar na sua frente a qualquer momento. Já aqui não há essa necessidade. O horror está inscrito na terra; pertence à amplitude do espaço, não à exiguidade do corpo, mero joguete de Tourneur em suas composições — sumido no meio de um matagal ou engolido pelo mar; movido por bruxaria através do cenário como quem move peças num tabuleiro. O objeto de Tourneur em A Morta Viva é o próprio mundo (e suas passagens secretas).

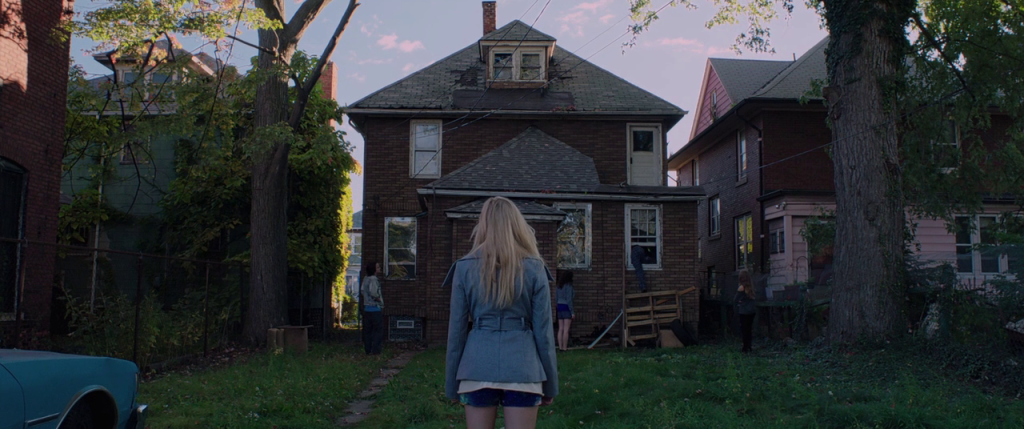

O Homem Leopardo (Jacques Tourneur, 1943)

A fim de melhorar a performance de Kiki (Jean Brooks), uma dançarina de um clube noturno no Novo México, Jerry (Dennis O’Keefe) tem a ideia de usar um leopardo no espetáculo. Assustado com a plateia, o bicho foge e não é mais encontrado. Nos dias que se seguem, uma série de assassinatos passa a assolar a cidade.

Se em Sangue de Pantera o horror mora no corpo e em A Morta Viva ele galopa livre a face do universo, em O Homem Leopardo ele se lança a um nível infinitamente mais lasso desse círculo: o do imaginário. É incrível que Tourneur, aproveitando-se de elementos extradiegéticos (o título, o fato de ter dirigido Sangue de Pantera um ano antes), nos induza ao engano absurdo de conceber literalmente um “homem-leopardo” quando sua existência não é sequer cogitada por algum personagem no filme. Não há menção, não há evidência, no máximo uma sugestão oblíqua. Ainda assim (até onde se sabe) é ele nas molduras dos planos, curvando um galho ou camuflado nas sombras pouco antes do ataque. A tensão funciona em O Homem Leopardo sem ligações com um indivíduo ou mesmo com a porção de espaço que ele supostamente ocupa, um espaço que nos dois filmes anteriores era compartilhado com a vítima, mas que agora acomoda-se num vão entre os patamares, interregno entre a realidade e a loucura.

Esse processo de diluição que se assiste nos três filmes só se completa porque o referente fechado no (longínquo) filme anterior é retomado com elaborada prestidigitação. O horror não está personificado exatamente — portanto não pode ser combatido, como em Sangue de Pantera — e não está solto na superfície do filme como em A Morta Viva. Ele é apenas uma suposição, interpretação dos sinais que sobram do fora de campo para dentro da tela (o galho, o cigarro, o som dos passos).

É claro que há uma aproximação com Sangue de Pantera; muitos podem argumentar que a cena da rua com a parada de ônibus poderia estar sem problemas em O Homem Leopardo, mas há aí uma coincidência que ao mesmo tempo é uma diferença determinante: as certezas a respeito dessa cena. Em ambas o espectador está seguro da identidade do perigo que ronda os personagens, mas apenas quanto à primeira ele estará correto. Mesmo que dentro da trama a suspeita do protagonista recaia sobre um homem, o espectador imediatamente amplia a interpretação (porque tem um conhecimento extradiegético que não pode ignorar) e raciocina que, sim, os assassinatos são cometidos por um homem, mas um homem que se transforma em leopardo para matar (já que o bicho é descartado depois dez minutos de filme, uma peça que estrategicamente não se encaixa no trajeto que o público é induzido a percorrer). Em Sangue de Pantera, vemos Irena na tela seguindo Alice. Em O Homem Leopardo não vemos nada (com óbvia exceção da primeira morte, acidental). O suspense é todo firmado na ideia de uma ameaça abstrata, mais imaginária do que real (porque Tourneur só volta ao plano da realidade no pós-clímax, durante a investigação e o exame do corpo).

Nu e mínimo, O Homem Leopardo ilustra uma das questões mais elementares do próprio cinema: o fato de seu objeto ser sempre espectral, sempre uma impresença. As pessoas filmadas já não estão mais ali, os cenários já não existem, as ações foram há muito sedimentadas pela massa constante do tempo. O que se vê em um filme é o eco ancestral da realidade que ele registrou; o que cabe dentro do plano são apenas os sinais de um todo pressuposto, porque o que interessa ao cinema é o gole de fábula que se entorna nesse vácuo: entre o indício e sua fonte. É afinal o lugar da mise-en-scène, baseada na encenação de uma presença que se vende verdadeira, firmando este milenar contrato entre o mágico e o público: o pacto da ilusão, da mímica, onde até a crença é forjada. O horror invisível de O Homem Leopardo faz saltar a mais tênue filigrana desse conceito: o suspense, pleno e exuberante, baseado em rigorosamente nada além do que os signos jogados na tela são capazes de engendrar, levando a cabo o esforço patético do espectador em antecipar-se à narrativa.

Juntos, os filmes da parceria Lewton-Tourneur formam quase um estudo de caso das reações e comportamento do espectador diante dessa dissipação do horror, provando que ele não está no filme, mas na retina de quem o assiste. Cabe ao cineasta provocar os sentidos corretos, dar ao público espaços a preencher, uma construção só possível com as reconstruções operadas pelo discurso de Tourneur no mesmo referente catalisador do gênero que foi instituído no primeiro filme.

Essa rarefação do referente de horror faz-se quase defesa de uma ideia de cinema (um tanto démodé, talvez): partindo do intangível, tudo pode ser arranjado. O delírio mais ultrajante de Allan Poe é possível quando vestido na mortalha da noite, esconderijo de panteras e outros demônios. Tudo o que não se vê ou que não se conhece provoca o súbito deslumbramento dos homens, emprenha o mundo de centauros e feiticeiros, imprime num grão de poeira o fascínio cintilante do imponderável. Jacques Tourneur inventou com sua trinca de filmecos baratos, todos com a extensão de um episódio de novela, os princípios que regem até hoje a urdidura do medo no cinema: a imposição de algo cuja validação é irrelevante, que não demanda ser visto ou tocado, concorrendo junto ao espectador em sua própria dissimulação.