Por João Pedro Faro

Anotações dos filmes vistos em 26 e 27 de setembro.

Zé (2023) de Rafael Conde é um trabalho consistente, apesar de ingênuo. Encontra-se algumas qualidades em sua aparência. A grande maioria dos planos acontece da mesma forma, com a imagem estática encenando diálogos no quadro, um número reduzido de personagens se conhecendo ou se reencontrando, enquanto o extracampo tenta sugerir um contexto histórico maior para densificar esses encontros.

O clima geral é de uma biografia santificadora. Nesse sentido, a realidade parece custosa ao filme, já que seu posicionamento é o da celebração da memória, de algum tipo de verdade possível, mesmo que afundada no sentimentalismo. A história da vida clandestina de um militante durante a ditadura (interpretado pelo Caio Horowicz) é o tipo de premissa propícia a essas operações, quando se estabelece que a própria conjugação dessa memória já ocupa o espaço das expectativas sentimentais que circundam o desejo de fazer “história”. Ou seja, sua jornada fílmica é circular, começa e termina em um mesmo lugar de percepções onde a realização do cinema cumpre um papel mediador, não criador. Isso é especialmente esclarecido pelo texto, que carrega o efeito de todas as cenas do filme.

Mesmo quando bem localizados no quadro, os atores expressam esse tom de ingenuidade que perpassa todo o projeto: Suas palavras são projeções, espectros, de suas personas, reafirmações cacofônicas do que espera-se de cada personagem. Se o filme parece desejar que sua grande afetação esteja na profundidade dramática, há de se perceber uma distância entre as palavras que são ditas e a teatralidade de suas performances. Enquanto o texto carregado, que não permite tempos de silêncio, didatiza e reitera suas temáticas a ponto de nos questionarmos sobre a confiança do realizador no poder de assimilação do público, o trabalho dos atores é de uma pontuação detalhada, transparece cada sinal de direção em reverberações emotivas. O resultado é uma espécie de anulação dos esforços.

Interessa em Zé perceber um trabalho de rigidez estrutural, superficialmente lustrado por um nível de controle. Caso fosse um drama mais comum, menos inflado de auto importância, esse interesse poderia ser bem maior. Porém, o que sobressai é o seu miolo, sua falência política, uma insistência permanente pelo caminho dos pensamentos curtos, contra a complexidade, pela indiferença às possibilidades radicais de um discurso.

El reino de Dios (2022), de Claudia Sainte-Luce, é um filme simples, daqueles que apostam sua subjetividade no carisma infantil. Acompanhamos a rotina do pequeno mexicano Neimar (Diego Lara Lagunes) e sua vida no campo, cuidando de porcos e cavalos, passando tempo com a avó e aguardando sua primeira comunhão.

A câmera é daquelas que acompanham as andanças e gestos dos personagens em cena, pontuada por breves momentos de estabilidade. Há algumas paisagens de interesse, em especial a carcaça de um avião abandonado, onde Neimar brinca com uma coleguinha. A casa onde mora com a avó e a mãe também é notável, bem iluminada, onde acontecem as cenas mais engajadoras do filme, circundada por momentos de maior desprendimento. Dá para dizer que algumas temáticas tangenciam o filme sem que realmente abarquem sua realização. Pelo título, fica sugestionado que um tipo de crise metafísica ou existencial vá atravessar o jovem Neimar. Isso até acontece nos momentos finais, com alguma rapidez, mas não parece que o filme realmente deseja integrar grandes questões ao seu procedimento. É um trabalho de rotina, daqueles carregados pelo humor e pela “fofurice”, a ponto de que o conflito final (duas mortes sucedidas) parece alienígena ou simplesmente insuficiente para deslocar o sentimento para um espaço de contraste, sendo mais marcante na simplicidade típica desses projetos. Um trabalho familiar, em diversos sentidos, que não tira tanto proveito de variações emocionais quanto de seus procedimentos mais comuns.

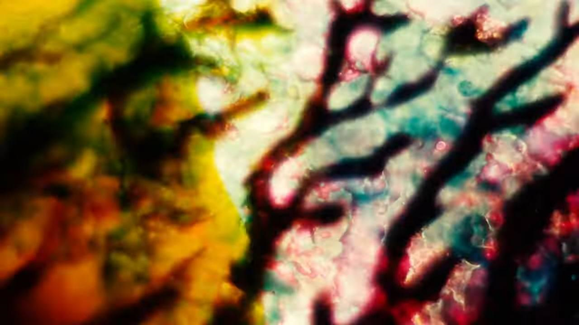

Prata Palomar (1972), de André Faria, filme psicodélico e sangrento, deixado às margens da filmografia nacional, integra parte da homenagem a Zé Celso (que co-roteirizou o longa). Descobrir esse tipo de produção em uma grade de festival contemporâneo gera algum tipo de saudosismo diabólico, nostalgia das imaginações latino-americanas mais grosseiras, sempre infladas de ambição, cheias de ideias absurdas.

Mesmo que carregado por algumas imagens comuns da obsoleta “vanguarda” cinematográfica (quem no mundo ainda pensa nesses termos?), como guerrilheiros barbudos, santas violadas (e violentas!), líderes engravatados protegidos por fardados, entre outras passagens reconhecíveis, o longa parece inclassificável. Entre a enxaqueca do cinemanovismo e as fricções dos cinema-de-invenção que surgiam violentamente, entre momentos mais psicodélicos de Nelson Pereira dos Santos e personagens de Elyseu Visconti, Prata Palomar sobrevive de berros e destruições. Proveitosamente apropriando-se das geografias alucinógenas oferecidas pelo século das utopias, o filme atravessa espaços de conflito, da mata fechada à igreja, do terreiro de macumba ao palácio governamental. O ritmo é especial nessas andanças, sendo a primeira parte particularmente veloz e assustadora, cada cena apresentando uma ideia nova, alternando entre imagens alegóricas mais ou menos decifráveis (atenção especial ao espaço secreto que eles adentram no porão da igreja, com as paredes cheias de recortes de revista e pichações apocalípticas). Tudo encaixado na janela quadrada, sempre atenta à composição mesmo em seus momentos mais sísmicos.

Surpreende a constância agressiva do filme (alguns trechos parecem saídos do cinema de terror feito naquela mesma década em alguns extremos da Europa). Os protagonistas passam a projeção inteira brigando, lambuzados de tinta vermelha, de um sangue vívido, muito bonito, enquanto tudo ao redor sugere um mesmo nível de fatalidade. Descamba num terceiro ato realmente carnívoro, preenchido por todo tipo de operação cabulosa e cheio de prazeres no processo. Tudo corre pela tela com voracidade, demonstrando todo o esforço de sujeitos famintos por realizações fantásticas.