Por Vlademir Lazo

Hoje em dia já não faz tanto sentido, mas se quisermos compreender as origens do surgimento de Werner Herzog, devemos localizá-lo dentro do chamado Novo Cinema alemão que apareceu nos anos 60 e tomaria força na década seguinte. Quem averiguar muito rapidamente a historiografia oficial do cinema na Alemanha perceberá que entre o celebrado movimento Expressionista nos anos 20 (e de uma produção muito forte durante o período nazista antes da eclosão da Segunda Guerra) e o tal Novo Cinema existe um hiato de quase trinta anos marcado pela estagnação quase que total.

O ressurgimento com grande força da cinematografia no país pegou carona com os cinemas novos de todo o mundo na época, dos quais sofreria profunda influência, como um equivalente ao que a Nova Hollywood seria para a América quase nesse mesmo período. Em sua Introdução a uma Verdadeira História do Cinema, Jean-Luc Godard comenta que em relação a sétima arte as coisas se dão quando um grupo se reúne e fazem as coisas acontecerem, citando sua própria experiência dentre os membros da Nouvelle Vague, além dos americanos da Nova Hollywood, os integrantes do Novo Cinema alemão… Godard completa que depois de um tempo esses grupos costumam se separar e as coisas de certa forma desandam em torno de suas filmografias. Em parte ele pode ter razão.

No cinema alemão da época, apesar do Manifesto de Oberhausen assinado por 26 jovens cineastas em 1962 (dentre os quais bem poucos seguiriam uma carreira bastante notabilizada, um deles sendo Alexander Kluge), mais que uma tentativa de formação de um movimento, ocorreu que um determinado número de cineastas foi surgindo aqui e ali aproveitando certas facilidades da época (baixos custos de produção, trabalho com câmera na mão e equipe reduzida, filmagens fora dos estúdios, etc − algo similar a uma certa revolução do cinema digital que ainda se espera que dê frutos nesse começo de século XXI), e que depois de um tempo se encontraram, e juntos, formaram uma cinematografia de respeito. Nomes como o próprio Kluge, Edgar Reitz, Wim Wenders, Volker Schlöndorff, Hans-Jürgen Syberberg, Werner Schroeter e Rainer Werner Fassbinder, entre outros. Auxiliados também pelo surgimento de escolas superiores de cinema e salas de exibição, além de publicações mais séries sobre cinema e a consolidação do cinema como uma arte importante na consciência de um público interessado por cultura, fatores todos que fomentaram à produção cinematográfica do país.

Dentre as influências todas pelo mundo absorvidas por esses jovens diretores, houve quem chamasse o Novo Cinema alemão de descendente direto do Cinema Novo brasileiro (pensar aqui na maioria dos filmes brasileiros dos anos 60 quase como um todo, sem as cisões que não são muito conhecidas lá fora). De fato havia um certo interesse dos alemães pelos nossos filmes naquele momento. Fassbinder deu o título de um de seus primeiros filmes (Rio das Mortes) em homenagem a Antonio das Mortes (o título internacional de O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de Glauber Rocha), e o titulo original de O Enigma de Kaspar Hauser é tirado de uma frase de Macunaíma (Cada um por si e Deus contra todos). Em seu livro de memórias, o recém falecido Paulo Cesar Saraceni em relação à curiosidade dos alemães em conhecer o cinema do Brasil, escreveu: “Mandaram equipes e críticos, estudaram tudo, não só os filmes mas como se bebia e comia, como se jogava futebol, tudo. Filmavam tudo. Onde quer que você fosse, havia um Peter Schuman te filmando, te entrevistando”.

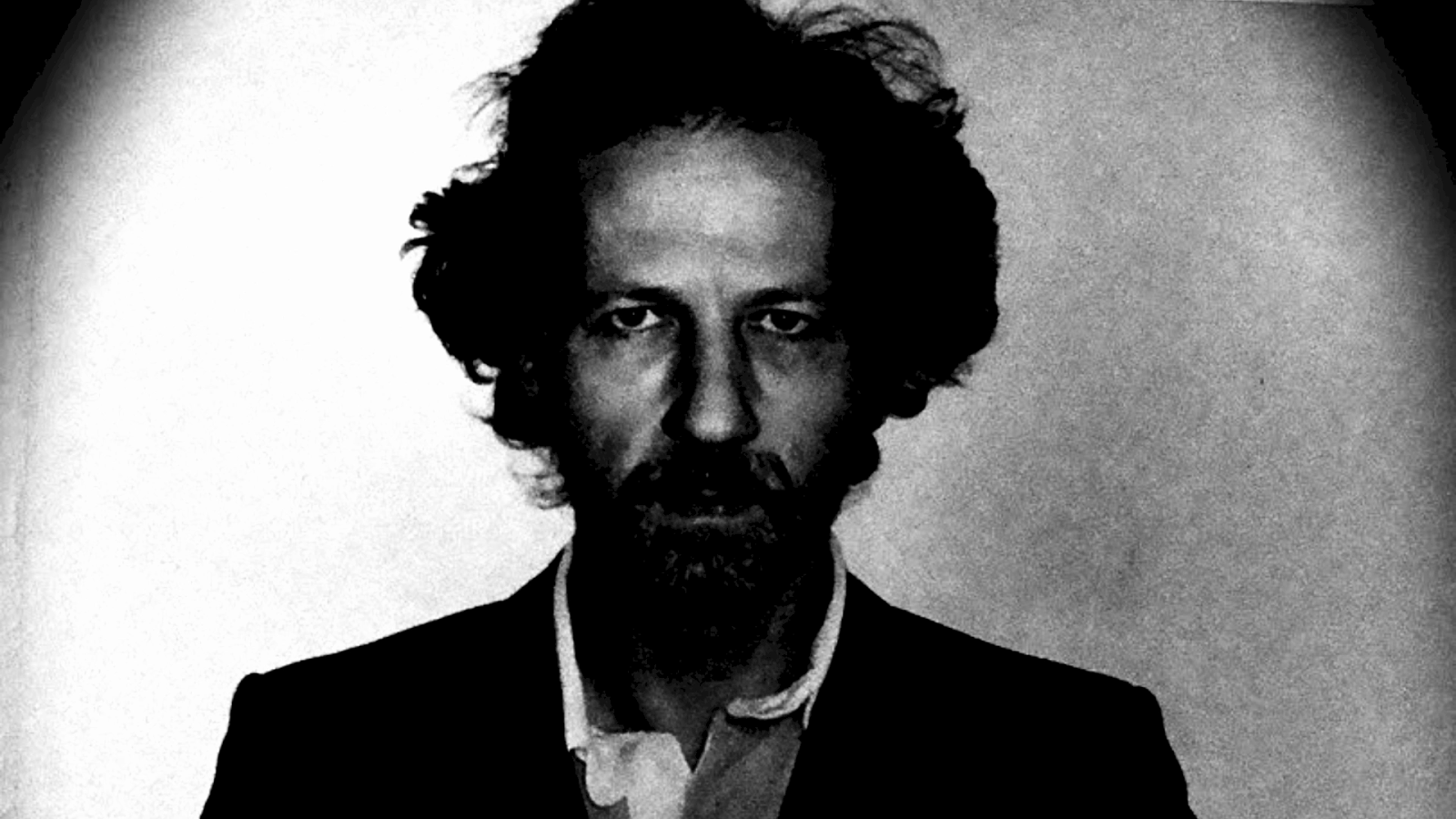

Fruto de uma visão cosmopolita de mundo, do empenho de saciar uma curiosidade e interesse por todos os lugares, o que se encontra ao longo de toda a filmografia de um diretor como Werner Herzog. Nascido com o nome de Werner H. Stipetic, filho de pais croatas, seu pai abandonou a família logo após voltar de um campo de prisioneiros de guerra depois da Segunda Guerra. Estudou história e literatura em sua Munique natal, e aos quinze anos escreveu seu primeiro roteiro. Mas pensava que a única maneira de aprender cinema era de fato fazendo, então aos quinze anos roubou uma câmera 35 mm da Munich Film School, e no começo dos anos 60 chegou a trabalhar como metalúrgico numa fábrica de aço como forma de obter um auxilio para realizar seu primeiro filme, o curta Herakles (1962), seguidos ao longo da década por A Defesa Sem Precedentes Do Forte Deutschkretz (1967) e A Última Palavra (1968), além de um outro jamais lançado ou exibido publicamente, Spiel im Sand (1964), cujas descrições que nos chegaram conta de quatro crianças tripudiando com um galo numa caixa de papelão, que parece prenunciar um pouco de Também Os Anões Começaram Pequenos (1970), o mais bizarro de seus filmes. O primeiro longa, entretanto, seria Sinais de Vida (1968), sobre o drama de três soldados alemães perdidos na Grécia, e que embora cresça muito com a tensão no final, é bem pouco expressivo visto atualmente.

Na mesma época, começa a rodar seus primeiros documentários, a principio como encomenda para amigos, mas não demorou a se tornar uma vertente importante em sua carreira, vertente essa que jamais abandonaria e que inclusive se imbrica em seus trabalhos de ficção. Esses rumos seriam tomados a partir de Terra Do Silêncio E Da Escuridão (1971) e do excepcional Fata Morgana (1971), feito simultaneamente a Também Os Anões Começaram Pequenos (ambos rodados na África), e em que importantes questões são levadas num cinema de fluxos, de amplos momentos sensoriais e poéticos, como baladas progressivas que arrastam as imagens para um terreno especulativo que se completa e toma forma em nossa mente ao som dos temas de Leonard Cohen e Mozart. O melhor do cinema de toda a filmografia de Herzog já pode ser entrevisto em Fata Morgana, que de acordo com o próprio diretor, é um filme de ficção cientifica, com suas imagens como que filmadas por alienígenas que tivessem vindos a Terra. O reconhecimento internacional viria com Aguirre, a Cólera dos Deuses (1972), filmado na América do Sul, um dos mais populares de seus filmes, e em que encontra o que se tornou o seu ator-emblemático Klaus Kinski. Juntos, rodaram ainda Woyzec (1978), Nosferatu, o Vampiro da Noite (1979), Fitzcarraldo (1982) e Cobra Verde (1987).

À esta altura Herzog já havia assumido uma posição de respeito no cinema mundial. Basta observar certas semelhanças de Aguirre com um filme como Apocalypse Now (a cena do barco subindo o rio, o militar enlouquecido se rebelando e se assumindo como um Deus perante um exército particular sob seu comando entre selvagens numa floresta, etc.). A carreira do diretor alemão prossegue entre seus documentários e filmes de ficção com maior repercussão, como os que fez com Bruno S. (O Enigma de Kaspar Hauser e Strozsec) e o elogiado Coração de Cristal (1976). Em Onde Sonham as Formigas Verdes (1983) faz uma tomada de defesa dos aborígines da Austrália contra as companhias de mineração. Não é um grande filme (nem mesmo para a maioria dos fãs de Herzog), mas algumas imagens com os aborígenes impressionam. A passagem dos anos 70 para os 80, entretanto, seria difícil para todo o cinema autoral, e na Alemanha não foi diferente: Fassbinder nos deixou precocemente, Wenders atingiu seu apogeu para logo depois decair sem nunca mais se reerguer, enquanto que outros dos melhores diretores alemães continuariam suas carreiras subterrâneas (Kluge, Syberberg, Schroeter). O fracasso em todos os sentidos de Cobra Verde fez com que Herzog se decidisse a não filmar mais com Kinski e largar os filmes de ficção para se dedicar exclusivamente aos documentários, o que se prolongou por exatos vinte anos.

Lições da Escuridão (1992) é um exemplo que ilustra muito bem a veia do Herzog documentarista, com seu olhar contemplativo em torno de uma sinfonia poética de imagens e sons, sem cair no didatismo ou redundâncias explicativas. O que nem sempre acontece em todos os seus documentários: um dos mais recentes, A Caverna dos Sonhos Esquecidos (2011), sua primeira incursão na tecnologia do 3-D, é excelente quando se lança diretamente nas imagens da caverna em questão, porém sofre com um excesso de depoimentos e entrevistas que o aproxima de algum History Channel qualquer. Mas a reputação de Herzog como documentarista há muito está firmada e garantida, tendo sido ainda mais valorizada com títulos de grande visibilidade como Meu Melhor Inimigo (1999) − em que refaz suas experiências de trabalho e de vida com o amigo-inimigo Klaus Kinski − O Diamante Branco (2004) e O Homem Urso (2005). A volta aos trabalhos de ficção se deu com sua ida para Hollywood, onde fez fitas de guerra (O Sobrevivente) e policial urbano (Vicio Frenético) que dividiram a crítica entre a desconfiança e a franca rejeição ou o entusiasmo amplo e absoluto. Sem esquecer o um pouco subestimado Meu Filho Olha O Que Fizeste! (2009), que começa como um filme de cerco para progressivamente ir se tornando menos um filme sobre uma situação policial do que o progressivo desencadeamento de um processo de loucura a partir da paranóia de um protagonista que passa a misturar realidade com ficção. Nesse ano de 2012 em que completa setenta anos de idade (em 5 de setembro), Herzog prossegue como um dos mais prolíficos entre os veteranos em atividade: recentemente tem sido exibido pelo mundo o seu documentário Ao Abismo (2011), que gira em torno de conversas com um condenado a morte(e com aquele afetados por seus crimes), e em março último foi lançado nos Estados Unidos um outro, On Death Row (2012), que com suas mais de três horas de duração lança um olhar para dentro de um presídio de segurança máxima no Texas entrevistando os que estão esperando no corredor da morte. Um percurso natural a que chega uma filmografia de cinco décadas como a de Herzog sempre preocupada, no fundo, com o destino dos homens, sejam eles condenados ou sobreviventes.

Filmografia

Hércules [Herakles; Alemanha, 1962]. 12 min.

Game in the Sand [Spiel im Sand; Alemanha, 1964]. 14 min.

A Defesa sem Precedentes do Forte Deutschkreuz [Die beispiellose Verteidigung der Festung Deutschkreuz; Alemanha, 1967]. 14 min.

Últimas Palavras [Letzte Worte; Alemanha, 1968]. 13 min.

Sinais de Vida [Lebenszeichen; Alemanha, 1968]. 91 min.

The Flying Doctors of East Africa [Die fliegenden Ärzte von Ostafrika; Alemanha, 1969]. 45 min. TV.

Precauções contra Fanáticos [Massnahmen gegen Fanatiker; Alemanha, 1969]. 12 min.

Também os Anões Começaram Pequenos [Auch Zwerge haben klein angefangen; Alemanha, 1970]. 96 min.

Handicapped Future [Behinderte Zukunft?; Alemanha, 1971]. 62 min. TV.

Fata Morgana [idem; Alemanha, 1971]. 79 min.

Terra do Silêncio e da Escuridão [Land des Schweigens und der Dunkelheit; Alemanha, 1971]. 85 min.

Aguirre, a Cólera dos Deuses [Aguirre, der Zorn Gottes; Alemanha, 1972]. 93 min.

O Grande Êxtase do Escultor Steiner [Die große Ekstase des Bildschnitzers Steiner; Alemanha, 1974]. 45 min.

O Enigma de Kaspar Hauser [Jeder für sich und Gott gegen alle; Alemanha, 1974]. 110 min.

Ninguém Quer Brincar Comigo [Mit mir will keiner spielen; Alemanha, 1976]. 14 min.

Coração de Cristal [Herz aus Glas; Alemanha, 1976]. 94 min.

Stroszek [idem; Alemanha, 1977]. 115 min.

La Soufrière [La Soufrière — Warten auf eine unausweichliche Katastrophe; Alemanha, 1977]. 30 min.

How Much Wood Would a Woodchuck Chuck [Beobachtungen zu einer neuen Sprache; Alemanha, 1978]. 44 min. TV.

Nosferatu: O Vampiro da Noite [Nosferatu: Phantom der Nacht; Alemanha/França, 1979]. 107 min.

Woyzeck [idem; Alemanha, 1979]. 74 min.

Fitzcarraldo [idem; Alemanha/Peru, 1982]. 158 min.

O Sermão de Huie [Huie’s Predigt; Alemanha, 1983]. 43 min. TV.

God’s Angry Man [Glaube und Währung — Dr. Gene Scott, Fernsehprediger; Alemanha, 1983]. 44 min. TV.

Onde Sonham as Formigas Verdes [Wo die grünen Ameisen träumen; Alemanha/Austrália, 1984]. 100 min.

Ballad of the Little Soldier [Ballade vom kleinen Soldaten; Alemanha, 1984]. 46 min. TV.

The Dark Glow of the Mountains [Gasherbrum — Der leuchtende Berg; Alemanha, 1985]. 45 min. TV.

Portrait Werner Herzog [idem; Alemanha, 1986]. 28 min.

Cobra Verde [idem; Alemanha/Gana, 1987]. 111 min.

Les gauloises [idem; França, 1988]. 13 min. TV [episódio de Les Français vus par].

Giovanna D’Arco [idem; Itália/Reino Unido/Portugal/Finlândia, 1989]. 127 min. TV.

Wodaabe: Herdsmen of the Sun [Wodaabe — Die Hirten der Sonne. Nomaden am Südrand der Sahara; França/Alemanha, 1989]. 43 min. TV.

Ecos de um Império Sombrio [Echos aus einem düsteren Reich; França/Alemanha, 1990]. 91 min.

Jag Mandir [Jag Mandir: Das exzentrische Privattheater des Maharadscha von Udaipur; Áustria/Alemanha, 1991]. 82 min. TV.

No Coração da Montanha [Cerro Torre: Schrei aus Stein; Alemanha/França/Canadá/Itália/Argentina, 1991]. 105 min.

Lições das Trevas [Lektionen in Finsternis; França/Reino Unido/Alemanha, 1992]. 55 min.

Sinos do Abismo: Fé e Superstição na Rússia [Glocken aus der Tiefe — Glaube und Aberglaube in Rußland; Alemanha/EUA, 1993]. 60 min.

Death for Five Voices [Tod für fünf Stimmen; Alemanha, 1995]. 59 min. TV.

The Transformation of the World into Music [Die Verwandlung der Welt in Musik: Bayreuth vor der Premiere; Alemanha, 1996]. 90 min. TV.

Little Dieter Needs to Fly [idem; Alemanha/Reino Unido/França, 1998]. 80 min.

Christ and Demons in New Spain [Gott and die Beladenen; Alemanha, 1999]. 45 min. TV.

Meu Melhor Inimigo [Mein liebster Feind — Klaus Kinski; Alemanha/Reino Unido/Finlândia/EUA, 1999]. 95 min.

Wings of Hope [Julianes Sturz in den Dschungel; Alemanha/Reino Unido, 2000]. 65 min. TV.

Pilgrimage [idem; Reino Unido/Alemanha, 2001]. 18 min.

Invencível [Invincible; Reino Unido/Alemanha/Irlanda/EUA, 2001]. 133 min.

Wheel of Time [idem; Alemanha/Áustria/Itália, 2003]. 81 min.

O Diamante Branco [The White Diamond; Alemanha/Japão/Reino Unido, 2004]. 88 min.

O Homem Urso [Grizzly Man; EUA, 2005]. 103 min.

Além do Azul Selvagem [The Wild Blue Yonder; Alemanha/França/Áustria/Reino Unido, 2005]. 80 min.

O Sobrevivente [Rescue Dawn; EUA, 2006]. 126 min.

Encontros no Fim do Mundo [Encounters at the End of the World; EUA, 2007]. 99 min.

Vício Frenético [The Bad Lieutenant: Port of Call — New Orleans; EUA, 2009]. 122 min.

La bohème [idem; Reino Unido, 2009]. 4 min.

Meu Filho, Olha o Que Fizeste! [My Son, My Son, What Have Ye Done; EUA/Alemanha, 2009]. 91 min.

A Caverna dos Sonhos Esquecidos [Cave of Forgotten Dreams; Canadá/EUA/França/Alemanha/Reino Unido, 2010]. 90 min.

Ode to the Dawn of Man [idem; EUA, 2011]. 39 min.

Ao Abismo [Into the Abyss; EUA/Reino Unido/Alemanha, 2011]. 107 min.

On Death Row [idem; EUA/Reino Unido/Áustria, 2012]. 188 min.