Por João Pedro Faro

Geraldo Sarno está entre os nomes deixados de lado pelo cânone do cinema brasileiro. Dentre longas e curtas em uma carreira que se estende por quase cinco décadas, o cineasta baiano moldou uma filmografia de conceitos muito próprios, porém bem menos celebrada do que seus colegas de profissão que trabalharam no mesmo período. Sendo assim, Sertânia (2019) surge como um trabalho de purgação, um épico sertanejo de proporções que fazem justiça à sua carreira, elevada na ponta da carabina.

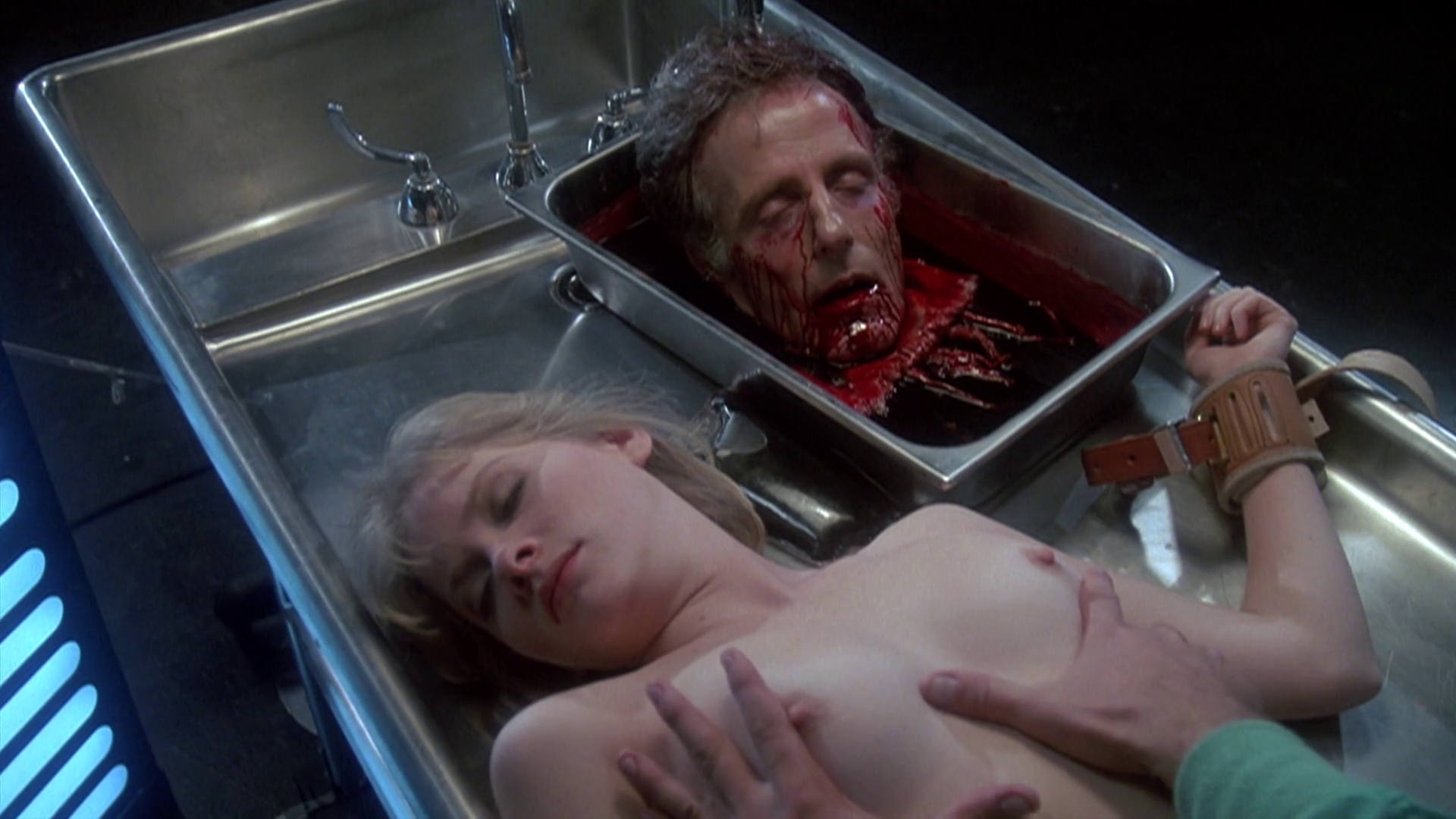

O faroeste sensorial parte das entranhas de seu protagonista Gavião (Vertin Moura), perpassando sua relação de amor e ódio com seu capitão jagunço Jesuíno (Julio Adrião) e encontrando redenção pelo juízo final de um homem que está tão perto de morrer quanto o período histórico em que existe. Existe um clima quase rastejante quando percorre o processo social e político do tempo, a fotografia melindrosa e sísmica, entrecortada por montagens velozes e industriais, sugere o nível de violência do materialismo exposto. O cangaço em decadência, intercalado não-linearmente por tempos áureos do banditismo, sempre puxa as imagens para a cova.

Carregado por um preto e branco quase psicodélico, a imagética de Sertânia busca a danação completa. O extenso scope nunca enquadra caminhos menos asfixiantes para seus personagens, quase sempre posicionando-se do plano médio ao primeiríssimo. A trajetória de Gavião rumo ao terror é potencializada por imagens banhadas por um sol ardente que possibilita as sombras e contornos de quem está em tela. Diferente de outros recentes experimentos de PB do cinema mundial, Sertânia nunca usa o recurso como preciosismo. Pelo contrário, o branco quase sempre estourado pela luz solar incidente e o preto carregado de sombras amargas reforçam a cada plano um mal estar generalizado. Ao mesmo tempo, remete a um registro documental custoso à filmografia de Sarno e também é totalmente próprio em seu interesse pela intensidade do tenebroso.

Por mais que pareça, em superfície, não dá para chamar o filme de faroeste revisionista, porque o gênero original já se encontra completamente revirado. Sertânia é um revisionismo das concepções formuladas historicamente pelo cinema brasileiro em relação a figura do cangaceiro. Tanto as visões populares de cangaço que datam desde o cinema dos anos 50 até o cinemanovismo de Mandacaru Vermelho (1961, Nelson Pereira dos Santos) e Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) estão compreendidas em Sertânia. O banditismo existencialista e seus questionamentos pelo vazio do mundo encontra grandes cenas de tiroteio e embates mais do que enraizados pelo imaginário popular. Ao mesmo tempo, Sarno busca um intimismo radical, de imagens sobrepostas e explorações oníricas do indivíduo jagunço, e sequências dignas de um cinema mais clássico. O que determina essa dialética é a montagem: tudo está fervilhante em uma sequência comum de intensidade.

O que atrasa certos momentos do filme é essa mesma intensidade que gera outros momentos brilhantes. A ambição do projeto não dá qualquer descanso que seja às suas ideias, fazendo com que praticamente toda cena aposte numa potência de sensações que nem sempre é alcançada, uma potência que deveria estar reservada aos momentos realmente cruciais. O encontro da trupe de Jesuíno com os imigrantes, a jornada mística de Gavião ao plano superior e toda a sequência final são alguns exemplos de uma execução brilhante que não atingem todo o impacto que deveriam pelo excesso de força entregue a momentos anteriores naturalmente menos poderosos. A decisão de Sarno por um filme que praticamente não descansa é ao mesmo tempo seu triunfo e sua limitação.

O que melhor funciona, dentro desse aspecto, é o mosaico que o longa vai formando entre o registro etnográfico e à descida profunda a narrativa ficcional. Um desses entrecortes memoráveis acontece a partir da repetição: depois de Sarno nos acostumar com o gesto de enquadrar famílias sertanejas reais como uma fotografia da época em planos breves e estáticos, ele quebra a própria expectativa ao colocar o personagem de Gavião escondido no meio de um desses planos. Um grupo enorme de pessoas rendidas por soldados da república formam um dos planos, primeiramente compreendido como mais um dos enquadramentos anteriores. Até que um soldado intervém na imagem, chamando um jovem Gavião perdido dentre o quadro, explorando diretamente a combinação de registros do cineasta.

Incansavelmente inventivo e ambicioso, Sertânia é o testamento de um autor para sua obra. Um cinema nordestino idealizado é revirado pelas tripas, expondo sua carne aos abutres até o último minuto de tela. Tipo de filme para ser descoberto. Talvez não hoje, mas quando o cinema nacional tiver real interesse pela sua própria história.

Visto na 23a Mostra de Cinema de Tiradentes