Mostra Competitiva Nacional, noite de 03 de dezembro.

Por Geo Abreu

As sessões da Mostra Competitiva do Festival de Brasília juntam num programa, exibido sempre às 21h, dois curtas e um longa metragem. A ideia deste texto é expressar a unidade da sessão programada para a noite do dia 03 de dezembro, e a forma como os filmes confluíram, como diria um de seus protagonistas. Além das impressões pós exibição, somam-se aqui também ideias surgidas durante o debate, ocorrido na manhã seguinte. Aproveito para informar que todos os debates da Mostra Competitiva do 57o Festival de Brasília, realizado em dezembro de 2024, podem ser acessados no canal do festival no Youtube.

Por ordem de exibição, então, apresento alguns comentários sobre os filmes exibidos:

Mar de Dentro

Divindo a tela em duas, como numa instalação para galeria, Lia Letícia, diretora e performer, apresenta a história de Preto Sérgio, homem negro e insubmisso e sua saga para fugir de uma prisão arbitrária ocorrida durante a ditadura Vargas. Lia conta que encontrou a história de Sérgio ao vê-la contada em paineis pintados em frente a uma pousada de Fernando de Noronha. A partir daí, seguindo o fio da narrativa, encontrou Kelly, neta de Preto Sérgio e dona da pousada. Kelly, então, detalha a história do

avô: ele, preso por ter ferido por engano um rapaz de família rica, se vê exilado na ilha feita de prisão. Com astúcia, estuda a geografia, marés e ventos, constrói uma pequena embarcação e foge, sendo recapturado tão logo chegou em terra firme. Sendo levado de volta pela força policial, foge pela segunda vez, e só retorna à ilha ao descobrir que está sendo procurado, desta vez para ser inocentado e libertado por bravura. A diretora, que também é historiadora, relata que usou a ideia do díptico, dividindo a tela em duas, para pôr em relação diferentes materiais referentes ao caso de Sérgio, tentando transformar a fala do personagem, expressa pelos painéis, como um arquivo “válido”, buscando fazer com que este filme, além de obra audiovisual, atue também com documentação sobre o ocorrido. Além disso, a ideia do díptico, produz também uma dobra do tempo do filme que em 8 minutos conta a história com riqueza de detalhes, relacionando arquivos oficiais e arquivos de origem popular, como os painéis e relatos, buscando assim a validação da versão de Preto Sérgio por contaminação, por relação.

Ao final, com a pintura do homem negro remando contra uma maré agitada, reivindicando o direito de contar sua própria história, somos levados ao filme de Dácia Ibiapina, e como muito bem apontou André Dib durante o debate da sessão, parece que Sérgio de forma diegética está remando ao encontro do Quilombo Saco-Curtume, tema do filme seguinte.

Confluências

Não sei dizer se é possível humanizar ainda mais alguém como Antônio Bispo do Rosário, famoso Nego Bispo, autor reconhecido de diversos livros sobre o pensamento quilombola, que ganhou notoriedade nos últimos anos como divulgador de epistemologias outras, quase no mesmo nível alcançado por Aílton Krenank. Digo quase porque, há exatamente um ano, Nego Bispo fez a passagem e agora nos observa a partir de outro plano, no qual é mais difícil publicar livros.

Dácia Ibiapina diz que escolheu abordar este personagem, já tão conhecido, a partir de um ângulo mais pessoal: a festa de seu aniversário de 60 anos junto aos parentes no quilombo Saco-Curtume. E o que o filme nos apresenta é uma figura confluindo entre suas contradições, lidando com uma família numerosa e amigos que chegam de vários lugares para saudar sua existência.

Desta forma, o curta opera na mesma linha do pensamento que Bispo expressa em fala sobre o fato de que uma história só é história quando se ouve os dois lados. Quando se ouve um lado só, o que temos é ficção e, segundo ele, quase tudo que se sabe sobre quilombos é ficção. E quase tudo que sabe sobre o Quilombo Saco-Curtume está em seus livros e sua falas espalhadas em vídeos pela internet. Mas em Confluências é possível entender as dinâmicas de festa e de construção coletiva e composição da vida daquele lugar, desde a criação das crianças até a forma de monetizar algumas situações expressa pelo leilão de comida ou da discussão sobre o cachê da banda de forró.

No mais, a pequena cena em que Bispo e Dácia dançam forró de forma muito animada e cúmplice, expressa um fazer cinema que dialoga com os personagens e seu entorno, bem como essa pequena-grande diretora brasileira nos ensina: “a gente não consegue domar os filmes.” e as escolhas expressas em tela se manifestam no fazer, descobrindo a história e fluindo com ela, aprendendo com o filme enquanto se realiza.

Yõg Ãtak: Meu pai, Kaioŵá

É muito bom estar viva ao mesmo tempo que Sueli Maxakali, acompanhar sua trajetória como cineasta e a forma como seu cinema vem se transformando a cada filme. Em Yõg Ãtak: Meu pai, Kaioŵá a diretora se coloca em cena como nunca antes, talvez pelo tema tão íntimo, o reencontro com um pai que esteve distante por anos devido a uma história de privação de liberdade, como a de Preto Sérgio, personagem do primeiro curta desta sessão. Logo na cena de apresentação, Sueli produz uma foto viva de sua família, nomeando cada pessoa que entra em quadro, expondo a relação que possui com cada uma, apresentando sua família não só para o pai distante, mas para todos nós. E ao longo do filme o que acompanhamos é o desvelar de uma rede de parentalidade que atravessa a história do país e a luta pela retomada de territórios por povos originários.

A naturalidade com a qual o filme constrói a diferença entre os Maxakali e o Kaiowá expõe com sutileza da diferença entre idiomas e formas de apresentação, pinturas corporais, uso de cores e adornos, e esse jogo de diferenças assume certo protagonismo sem eclipsar o tema do reencontro entre parentes, e o processo de tradução e diplomacia entre etnias ocupa boa parte da história: necessária toda uma rede de relações e negociações para que Sueli se reaproxime de seu pai e o convença a participar do filme. Pela primeira vez também se expressa a dinâmica de co-direção entre Sueli e Isael, quando ambos assumem o protagonismo da direção de acordo com aquilo que talvez entendam melhor: Sueli nas entrevistas; Isael na condução do ritmo. Em determinado momento, as cores usadas pelos Maxakali são apresentadas a partir de uma dinâmica de pintura de tecidos que se transformarão nos trajes usados pela comitiva que irá ao encontro dos Kaiowá na culminância do filme e o grande reencontro entre esse pai e essa filha, que tanto tem em comum talvez sem se dar conta disso.

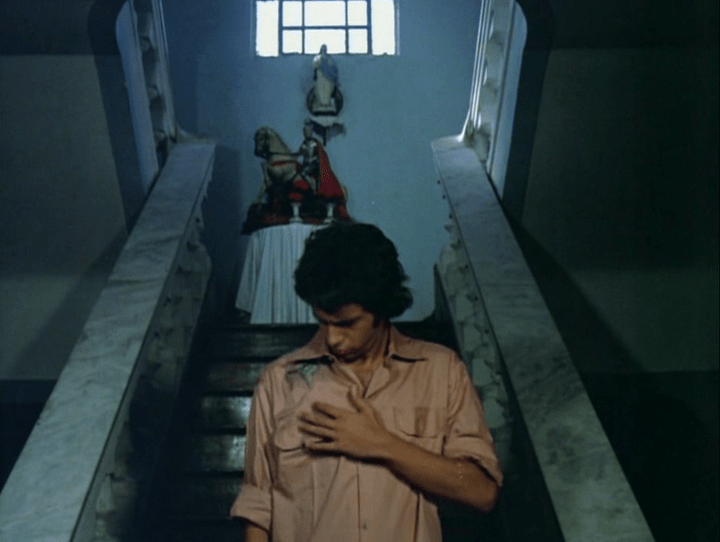

Para finalizar, deixo essa imagem que fiz da tela durante a sessão e a forma como as cores e composição do quadro me fizeram lembrar dos filmes dos anos 1960 de Jean-Luc Godard, e que remetem a uma certa vivacidade e a necessidade de um cinema muito novo de manifestar que está tentando mudar o mundo a partir de imagens. Vida longa ao cinema dos Maxakali e a sua Aldeia Escola.