Por Alan Campos

Tsai Ming-liang conheceu Lee Kang-sheng, seu principal colaborador, em um arcade de jogos eletrônicos (cenário principal de seu primeiro longa-metragem para cinema, Rebeldes do Deus Neon, 1992) no final dos anos 80, quando o último trabalhava na manutenção das máquinas. Nas vésperas do início de uma grande parceria, que iria render mais de 10 longas metragens e alguns curtas ao longo de mais de 20 anos, Lee não era ator e Tsai mal havia começado sua carreira.

A gramática cinematográfica de Tsai Ming-liang é quase compartilhada com muitos cineastas que ascenderam nos anos 90 e início dos anos 2000 e que ficaram conhecidos como integrantes de um slow cinema. Uma tendência contemporânea feita por diretores com afinidades pelo plano longo, por uma montagem que à primeira vista era desprovida de artifícios, por não atores e pela escassez de trilha sonora não diegética. Realizadores que priorizam um novo tempo com a imagem em movimento, tais como Lisandro Alonso, Apichatpong Weerasethakul, Kelly Reichardt, Naomi Kawase, Béla Tarr, Pedro Costa e James Benning, são alguns dos principais personagens desse cenário cinematográfico. No geral, são filmes que se utilizam das ferramentas apresentadas para desenvolver um cinema que diminua um senso de narrativa clássica. O slow cinema* prioriza outro tipo de ritmo com as imagens, um que não chegue às conclusões explícitas e que nos coloque a vagar pelo plano em um contato mais próximo e corporal com aquelas imagens, como se estivéssemos lá, experimentando o tempo ao lado dos personagens.

Tais cineastas compartilham desse interesse, mas de maneira alguma seria possível reduzi-los à dimensão de suas ferramentas cinematográficas. Não nos cabe diluí-los a uma investigação desvinculada dos efeitos que essas escolhas adquirem no projeto individual de cada cineasta. No caso do cinema de Tsai Ming-liang, o esgarçamento do plano longo, o ritmo mais contemplativo e quieto é direcionado ou, até mesmo, construído em função da corporeidade de Lee Kang-sheng. O não-ator fez urgir a necessidade da invenção de uma linguagem.

O próprio Tsai Ming-liang chegou a admitir a importância do ator para a composição de seus filmes, afirmando um desejo em não desviar seu olhar do rosto de Lee**. O impacto de um encontro reverberaria por toda a filmografia. A recorrente falta de expressão no rosto do ator conduz o espectador para um caminho não óbvio pelo cinema de Tsai Ming-liang.

No cinema, já existiram casos de uma parceria diretor/ator com um mesmo personagem ao longo de vários filmes, entretanto, o caso de Tsai com Lee se destaca tanto pelo número de filmes em que o ator/personagem aparece, como pela abordagem de pouquíssimos diálogos por parte do protagonista – em que as situações muitas vezes são apresentadas com ele imóvel em cena ou fazendo gestos corporais, à primeira vista, sem sentido aparente. Filmar o ator se tornou a marca do diretor; Lee é sinônimo para o cinema de Tsai.

O estilo de um cineasta foi adequado ao corpo de um ator. Tal corpo se tornou a marca de uma cinematografia por mais de vinte anos, portanto a experiência de olhar se torna um caso exemplar na história da sétima arte. Do jovem Lee Kang sendo um jovem adulto carregado de fúria juvenil em Rebeldes, passando para o adulto cada vez mais melancólico de Viva o Amor (1994), ao morador de prédio solitário de O Rio (1997) que se torna ator pornô em O Sabor da Melancia (2005) e que termina (?) como pai e morador de rua no angustiante Cães Errantes. Dessa maneira, o cinema de Tsai registra uma verdadeira experiência de vida de um rosto (e corpo) masculino inserido em um contexto urbano.

Em geral, os personagens de Tsai estão fora de ritmo com a paisagem urbana, sempre se colocam em uma espécie de não sintonia com a vida na cidade. Muitas vezes, são marginalizados ou possuem empregos banais que os fazem sentir o peso do isolamento que o capitalismo contemporâneo é capaz de proporcionar. Personagens que sempre parecem à beira de entrarem em colapso. A desestruturação familiar é um tema recorrente, bem como a insatisfação sexual e as condições precárias dos menos abastados. Tsai explora tais temáticas a partir do corpo, em direção aos gestos. Há algo que escapa de um sentido unilateral. Existe sempre uma transbordação do quadro, uma potência que é própria do gesto.

Mas há dois tipos de gestos no cinema do autor. Um que só se revelou inteiramente em Cães Errantes, um gesto de sua imagem enquanto ato. O outro é relativo à Lee, ao seu corpo no cinema, gestos expressos enquanto potências que extrapolam as dimensões do quadro. Tratemos do primeiro, por ora.

Indo de Rebeldes até No No Sleep, Tsai buscou um afrouxamento de sua narrativa em pouco mais de vinte anos, a criação de um ritmo que buscasse dentro de suas cenas sua própria vida, iniciando em si e colocando em si um ponto final ao cortar para uma nova cena. Em meio a elipses temporais ou cortes que interrompem a cena para outro contexto de personagens ou cenários, Tsai buscou criar imagens que se erguem por si, interessando bem mais ao realizador o presente de tais momentos e não sua união em prol de subtextos narrativos.

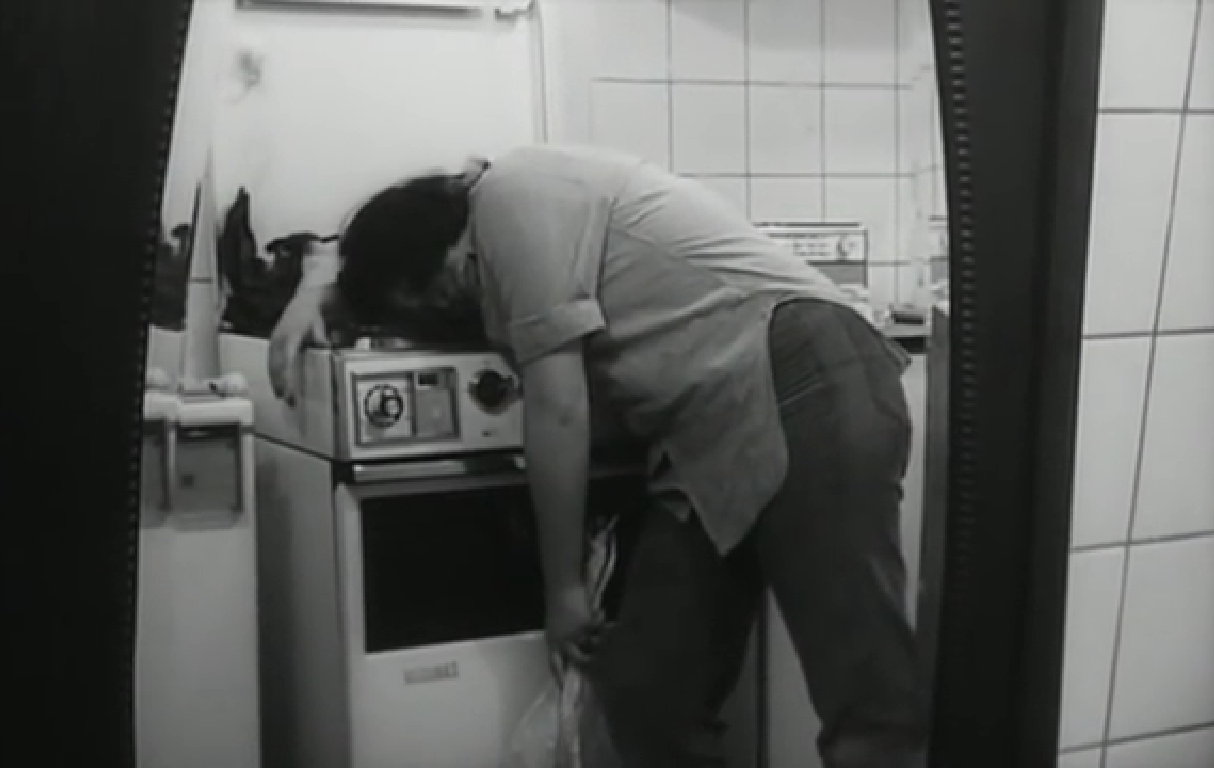

Em Cães Errantes, é possível ver esse processo em estágio bem avançado e sendo totalmente abarcado em sua duração fílmica. Sua estrutura é simples: Pai (interpretado por Lee), filhos, e ocasionalmente uma figura feminina (a mãe?), fazem diversas atividades pela Taipei moderna. Em situação de extrema miséria, o pai trabalha embaixo da ponte, enquanto os filhos exploram a praia, o supermercado. São cenas de um único plano e que não são difíceis de serem descritas: o pai se alimenta, as crianças e o pai escovam os dentes, o pai trabalha como anunciante de imóveis. Enquanto gesto fílmico, levando em consideração a imagem enquanto ato, Cães é semelhante aos primeiros filmes dos irmãos Lumière. Tenhamos em mente A Saída dos Operários da Fábrica Lumière (1895) e A Chegada do Trem a Ciotat (1895) que existem unicamente em um plano, potencializando a experiência da imagem em movimento pela força embutida nele e não por um truque de montagem. O interesse desses filmes é o registro de uma ação com a menor quantidade de artifícios possíveis. Portanto, o acontecimento existe, é capturado, e o filme cessa de existir ao seu término. Existe a excitação pelo dispositivo cinematográfico como mídia capaz de captar diversos gestos em movimento, em reproduzir banalidades como pessoas saindo de uma fábrica, trens chegando em estações, etc. A imagem enquanto gesto em Tsai caminha para uma direção cujo enfoque varia de cena em cena. O gesto de seu cinema desenvolveu-se rumo aos pequenos acontecimentos, às energias próprias dos gestos corporais embutidos, o que leva ao interesse por outro tipo de gesto.

Ao redimensionar seu cinema ao corpo de Lee Kang, Tsai conferiu aos gestos do corpo do ator, bem como os de outros autores, o motivo condutor de seu cinema. Partindo do esgarçamento temporal enquanto ferramenta que potencializa as emoções gestual, Tsai Ming-liang fez com que a quietude de seus filmes fosse experimentada sob a presença corporal de seu protagonista.

Em Rebeldes, Lee Kang não tem mais que algumas linhas de fala ao longo de mais de 100 minutos. Sua presença como adolescente frustrado, minado por não ter o que deseja (algo que nunca assume uma condução explícita), o corpo dos outros, em especial o de Ah Tze (Chao-jung Chen) – ser que se porta à margem do universo de Lee, de suas frustrações sexuais e sociais. Em um gesto conflituoso de fascínio e repulsa/inveja por Ah Tze, Lee destrói sua moto e picha “AIDS” na sua lateral. O que se segue são imagens de um corpo em ebulição (em contrapartida ao seu caráter reservado ao longo da narrativa), queimando em sua própria alegria secreta de apreciar seu rival descobrindo o estrago causado por um sujeito que lhe é oculto.

Libertar-se por meio dos gestos íntimos e expressivos na imagem. Nesse momento, tais gestos não são exclusivos do personagem; são indícios de um arcabouço mais amplo, de um imaginário relativo a uma sensibilidade própria de adolescentes revoltados e entediados. O gesto cravado no corpo, quase livre de roupas, no intuito de se colocar para além de uma realidade que exige a dominação desse corpo e que só o liberta no momento dessas pequenas “vitórias”, por mais ambíguas que elas sejam, pois o corpo não pode ser inteiramente reduzido à significação clara e exata. Tal gesto não surge no intuito de “cena chave” que joga a narrativa rumo a novas direções. A aparição do gesto se dá mais em um contexto que retira o corpo da dimensão em que ele é frequentemente inserido, nesse caso, uma rotina entediante, e o joga em uma realidade nova: a alegria efêmera. Tal momento inicia e termina em si, com a mesma estrutura estilística, sendo uma espécie de suspiro do próprio filme. O cinema de Tsai Ming-liang é carregado de momentos como esse.

Corta-se para o corpo do mesmo ator em O Rio (1997), dessa vez, se debatendo em desconforto e angústia na forma de uma dor no pescoço que vai chegando a proporções cada vez mais alarmantes. Recorre-se à ajuda espiritual (seria obra de um espírito invasor?), bem como a médicos convencionais em uma tentativa em vão. Mas o filme não é apenas preocupado com Lee, sua história corre em paralelo com as narrativas do pai – personagem que busca conforto em flertes com outros homens em saunas – e da mãe – que se relaciona em seus momentos livres com um diretor de vídeos pornôs. Três histórias que mal se cruzam, que existem como núcleos isolados de uma família instável.

Em determinado momento, Lee vaga pelo hotel com sua habitual dor de pescoço, com a cabeça em espasmos nervosos, até encontrar uma sauna. Ele caminha pelos corredores escuros com homens saindo e entrando, quase como uma realidade paralela ou um deslocamento desnorteado, até que ele entra em uma das salas e se senta. De olhos fechados, ele é tocado por uma mão. Em um primeiro momento, com dor e receoso do contato, ele hesita. Com os minutos se passando, vai se desenvolvendo uma relação sexual quando a mão começa a acariciar o peito de Lee e a masturbá-lo. Revela-se que é o pai de Lee no final da cena, fato que ambos desconhecem até então. A dor vai se transformando em prazer e, no final, tem-se a imagem de uma Pietà secularizada do pai segurando seu filho. O gesto novamente escapa a Tsai Ming-liang, vai em direção a uma cultura visual mais ampla que o filme. Entretanto, se opera outro gesto nesse momento: a imagem funde duas narrativas distintas do filme, a dor do personagem e o desejo do pai por corpos masculinos. O filme entrelaça tais dimensões de mundo, separadas à princípio, mas que se imbricam em uma nova realidade imagética. O plano longo, que antes estava à serviço específico de um dos três personagens, agora brinca com eles em suas particularidades em prol da criação de um novo sistema sensível entre esses corpos.

Algo semelhante ocorre em Viva o Amor (1994), onde em meio a encontros e desencontros em um apartamento à venda, três estranhos se esbarram em um triângulo amoroso nunca inteiramente concretizado, apesar de dois deles fazerem sexo constante nesse espaço neutro. Desenvolvem-se momentos ora irônicos, ora íntimos entre eles, que decidem ocupar tal casa como refúgio de suas vidas. Apesar do filme nunca inteiramente definir do que eles fogem. Entre rotinas marcadas por empregos banais (a personagem feminina anuncia imóveis) e fugas para o apartamento vazio, os personagens pouco revelam no contraste do espaço público com o privado. Como imagem, o filme coloca a disparidade dessa duplicidade quando sua protagonista caminha por várias minutos em um parque durante o amanhecer da cidade – onde pessoas começam a sair para as ruas, carros começam a surgir nas avenidas –, em determinado momento a câmera solta-se da personagem e filma a cidade acordando, para segundos depois voltar à protagonista. Ela se senta em um banco e começar a chorar diante de tal paisagem. Durante vários minutos, ela chora, soluça, fuma um cigarro e volta a chorar.

O gesto da imagem aqui, consiste em unir duas formas de cinema que até então estavam separadas. Ao diluir-se, ao permitir que o íntimo seja despertado pelo espaço público por vários minutos, Tsai Ming-liang desmonta sua realidade e a reconstrói em uma nova forma de vida. Seu gesto liberta-se de um registro simples e desinteressado para uma potência emocional – aquilo posto para fora do eu – que transborda do gesto de chorar.

Um cinema do gesto que chega ao seu ápice na sequência final de seu derradeiro longa metragem, Cães Errantes: observam-se dois personagens por cerca de 14 minutos sem cortes. Cena de pouca movimentação e com gestos escassos. A mulher olha para fora do quadro e Lee se posiciona atrás dela durante todo o tempo de duração do plano. Ele busca tocá-la, desejando um contato físico com o corpo dela, se sentindo visivelmente nervoso em como proceder e vai andando lentamente em direção a ela – que mantém sua visão para fora do quadro. Em mais de dez minutos, a cena não se torna mais do que é: um homem buscando se aproximar de uma mulher.

O leitmotiv de um cinema é redimensionado em sua simplicidade: o desejo pelo toque, o gesto receoso ou atrofiado de um personagem que nunca foi, sempre esteve à margem de seus sentimentos. Um momento entre pintura e cinema, entre estabilidade e movimento. A persistência de uma imagem com pouca movimentação em um único plano tende a suspender o tempo inserido nela, ocasionando uma imagem carregada de estranhamento em seus movimentos. A experiência estética da imagem em movimento infecciona-se pelo ato de estar diante de uma pintura. Curiosamente, a figura da mulher está encarando uma pintura paisagista na parede. A experiência cinematográfica de Tsai é posicionada no gesto da mulher em observar passivamente a paisagem bucólica, em ser afetado por ela a ponto de chorar, em paralelo à busca incessante de seu protagonista pelo toque. Nesse momento, o gesto da imagem se confunde com o gesto simbólico de uma cinematografia-protagonista, reconfigurando um encontro que não poderia resultar em outra coisa que não um fim. O confronto de duas realidades em resultados, sempre, não claros. Ao final, só resta a imagem na tela de concreto, ambígua, persistente, à mercê do tempo. Fim do cinema.