Por Felipe Leal

É simultaneamente anedótico e “conceitual”, pedra lapidada de um estilo para que o posado revele certa dimensão do espírito, que Robert Bresson tenha preferido modelos para compactuar na composição de seus elencos. Que tenha chamado seus atores de modelos e os posto numa práxis de tamanha mecanicidade disfarçada, que aquilo de autômato chega a exibir mais vida que a própria pele que acusa a carne. Mas não precisamos da máxima de Valéry – aquela diz da pele que este é o órgão mais profundo – para chegar a conhecer as fissuras e engodos inevitáveis ao corpo como um todo, pois ainda que haja atores e haja modelos separadamente, para além de suas fusões, é também sabido que a cada um serve de ferramenta valiosa certo empréstimo das técnicas físicas do outro: àquele posando para uma objetiva ou enfileirado num catwalk excessivamente assistido, é útil que saiba absorver dons de transformista, que aceite incorporações; ao sujeito em cena, mostra-se frutífero que entenda da pose, de congelamentos, das variações corporais para um enamoramento com as lentes. “A câmera ama você”, ouvimos entre os disparos que desejam que nunca fique exaurida a fotogenia de algumas relíquias da moda. Mas dentre as múltiplas singularidades que os diferenciam, aquela que melhor risca uma transversal no ofício do corpo é a sapiência do “saber-se visto”, a consciência erótica de emular, na pele, a devolução do olho que sabem que os observa. Na filmografia de Luc Besson, pois, Anna – O Perigo Tem Nome (Anna, 2019) representa esta transversal de desvio.

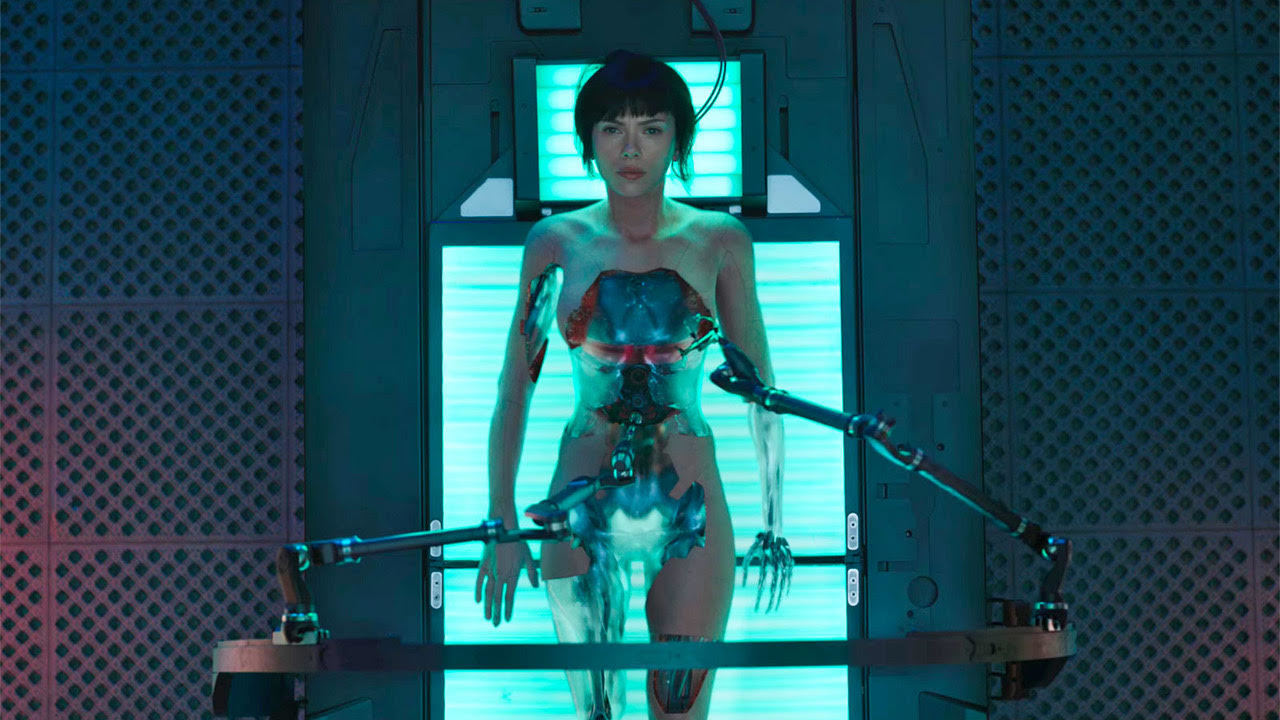

Besson filmou Natalie Portman, Bridget Fonda e Scarlett Johansson, evidentes “estrelas”, mas não havia ainda captado de uma modelo propriamente dita esse estojo dúplice de ferramentas de uma mulher que não apenas estourou grifes a nível Chanel e Versace, como fez de seu caminhar de dançarina com leveza de vento e postura de imperatriz a imagem de uma das modelos mais bem pagas do mundo. Que seu regente tenha duplicado o tema é apenas uma ignição sorrindo às escondidas. Anna (Sasha Luss) oscila entre a miséria mal cicatrizada da subserviência aos homens e acidentes e a coreografia inflamada de uma percepção que lhe faz o cheiro das ofensivas anteceder a própria visão das dezenas de seguranças e chefões que assassina. Nenhum objeto é im-passível, digamos, de lhe servir como arma para uma chacina, assim como nenhum homem será capaz de devolver-lhe uma liberdade que aliás nunca esteve entre as mãos. Besson arquiteta um grã-fino restaurante russo como a cenografia mais propícia a um terceiro olho cujas investidas são os círculos, a frontalidade e as costas que multiplicam o inesperado, os pontos da arena de batalha: pratos se partem em discos dentados, suportes cilíndricos de balcões de bar perfuram troncos como lanças, garfos e extintores amassam a guarda protetora como a carne que são, como se às suas mulheres extraordinárias as habilidades mais perniciosas fossem a antecipação e a adversidade. Para essas vidas a que só resta o próprio corpo-máquina, a subtração ensina.

Mas antes mesmo que a escultura angelical retire os casacos para liberar um demônio ágil, a sagacidade do metteur-en-scène transmuta um dos recursos mais vomitados e possivelmente detestáveis “do” cinema em espirais cuja semelhança com o próprio dispositivo cinematográfico é um contínuo – e, aqui, hilário – lance numa mesa já disposta e na qual sentam, de um lado, aquilo que não se viu, e do outro, aquilo que ainda não podia ser visto. O truque simples do flashback irrompe a partir de cortes sob a lei do “previamente…”, em que a mulher é repassada entre os pontos de vista das disputas políticas, e o filme incessantemente retornará meses, às vezes anos atrás, com o aditivo da cena re-completa para duplicar uma quase-liberdade sempre adiada pelo que a assassina guarda de valioso: é bela ao ponto do magnetismo, é mortífera na medida da falha impossível, e portanto lhe restarão sempre duas opções com as quais, mais tarde, terá de romper: morrer de vez, e de certo modo estar liberta, ou oferecer seus serviços após negociações velozes – e mais uma vez ter a liberdade empurrada e falsificada em nome das pátrias e dos homens.

Ora, o que é automático que se sinta perante a técnica do retorno ao passado? X em Y textos (e bocas) dirão que ele, o recuo, é atormentado pelo didatismo, e bem sabemos que a primeira incógnita chega a quase tocar a segunda. Uma rápida mudança de temas explicitaria melhor o problema, posto que a um professor ou a um cientista, na maioria dos casos, vem a ser menos simplista do que profícuo se lhe apraz ter exercitado isto que se chama de “didática”. A questão não seria, portanto, antes a qualidade dessa instrução? Retornemos à Anna, pois se os rodopios dos flashbacks inserem detalhes, microcâmeras, contextos de miséria, observadores em apartamentos circunvizinhos, não é tanto para que os twists expliquem, confirmem ou sedimentem os eixos de passagem da uma arma nacional em forma de bailarina, mas antes para emprestar ao último deles um sabor de um aprendizado que só a partilha extensa entre personagem e espectadores pode elevar ao grau descaradamente familiar que ele carrega. Anna aprende a arte da burla, da ultrapassagem, como uma primogênita que saboreou desde cedo cada milimétrica jogada no teatro repulsivo dos barões. Seu único passe é também sua tragédia: ser uma mulher tão bela que o único ponto de infiltração nos quartos dos economistas e traficantes é também sua prostituição.

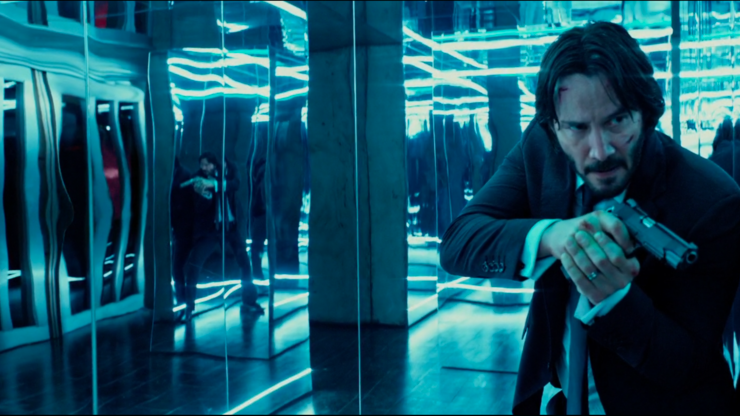

Trata-se, aliás, de uma questão tão teatral quanto cinematográfica, sendo precisamente aqui o espelhamento escandaloso de que a obra se serve para ressuscitar e escancarar aquilo que as bordas do visível mais velam sobre os passes de mágica. Onde as câmeras de hotéis não podem captar a vigilância dos espiões, há êxitos, bem como armadilhas. Mas também: o contexto cênico no qual a continuidade se fratura, e neste último Besson isto se fará abusadamente, a negociação sobre a(s) vida(s) é uma economia dos ensinos da antecipação ardilosa. À clara exceção daqueles para os quais a exposição do aparato é útil, costuma ser interdito ao cinema que se desvelem as condições da feitura de sua “naturalidade”. Regime de transparência, como já o chamou Ismail Xavier, não fosse o caso, aqui, precisamente outro: não tão-somente uma potência do falso: junto a ela se arrasta, sorrateira, a invasão à surdina do detalhe. Um close, um objeto caído por displicência, o corte de uma faca à maneira característica da KGB, e o caracol de cuidados, trapaças e falsas promessas arrisca se dobrar mais uma vez. A subjetividade da mulher por vezes ingênua, por vezes angustiada e distante, corriqueiramente opaca, toma o corte entre cenas como um impulso para que o ofício de atriz/modelo rebata a perspectiva do corpo em direção ao mundo que o compõe conjuntamente a ele. Seu aprendizado não é uma ciência da adaptação biológica tanto quanto uma chave que singulariza a loura pelo “esporte” cerebral no qual ela é imbatível.

É através do xadrez, nesse tabuleiro de projeções sobre o lance do Outro e de si, nessa disputa enquadrada que requer uma totalização (semi)impossível do olho-acima-do-espaço, como acontece por detrás das linhas de um tableau, que Anna articula o joguete capaz de fazer de Besson quase um comediante sutilizado dentro da ação. Num café de praça, espaço típico dos rendez-vous parisienses, reduz os dois agentes especializados e, por que não dizê-lo, tolamente enamorados, à condição de fantoches sobrelotados dos próprios fios que vêm à exposição. América e Rússia dividindo um espresso e endividados com uma órfã. Das promessas e abusos, tornam-se contornos assustados na iminência do embaralho absoluto daquilo que é da ordem da missão patriótica e daquilo que os faz cachorros apaixonados por um dono impossível, como se não só o aprendiz tivesse superado o mestre, mas também o feito de bobo por sua suposta maestria acumulada. É este o seu logro: imprensar as adversidades num mesmo espaço para saltar dele como os volumes e mais volumes de uma boneca russa.

Não espanta que à beira de sua dúbia liberdade ela consiga repuxar uma penúltima boneca justamente onde parecia ter restado a mais minúscula de todas. O artefato icônico comporta sua titulação, justifica por fins e meios que o último lance grafe seu nome de uma vez por todas e no paradoxo de um arquivo deletado: ela não existe mais, precisou se apagar por um dos elementos que mais singularizam isto que dizem ser uma mulher para soçobrar ainda mais imortal que nunca. Heroína conquistada, ou os dois países de estrutura continental vêm à baixo. Saltamos ao outro lado da mesa, ou ainda tomamos a posição do lustre, da sombra abaixo dela, das árvores que a contornam. É o preço da sua negociação ser esquecida para que o mundo não entre em colapso. Megalomania tipicamente americana de tomar as proporções do planeta como a medida de distinção do herói. Gracejo russo de multiplicar a pintura e compactá-la até que a última surpresa seja quase igual a primeira. Assim diríamos, se a paixão de Anna pelo que é livre fosse tão facilmente redutível ao dúplice – e porque uma modelo sempre sabe que é assistida. Cabe-lhe tomar a posição da câmera e esbofetear o fotógrafo: eis seu último desfile sangrento antes da liberdade.