Por Murilo Lopes

A comédia da vida pública e o drama da vida privada. Um dos maiores valores que um filme de comédia pode atingir é o de ser o retrato de um povo ou de uma época. É o de conseguir atribuir aos seus personagens não apenas profundidade e carisma, mas uma espécie de transcendência que faça com que o público se identifique ou, pelo menos, encontre paralelos com a sua realidade e cotidiano. Este primeiro filme colorido de Pierre Étaix se apresenta como um confronto de duas realidades às quais qualquer pessoa – desde o público que pôde contemplar esta obra à época de seu lançamento como o público que o assiste agora – pode reconhecer e se identificar. Uma comédia social e um drama íntimo.

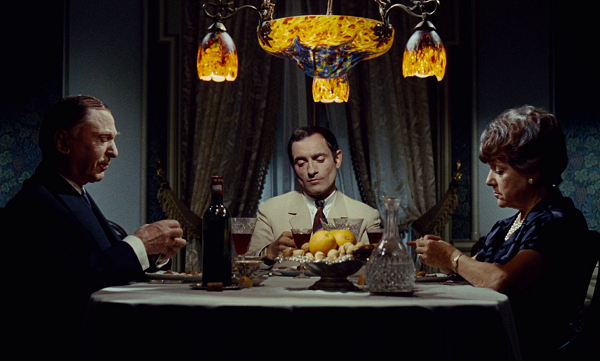

Pierre (novamente interpretado pelo próprio Étaix) era um rapaz francês suburbano como outro qualquer. Envolto em seu próprio mundinho, tinha amores por três moças diferentes ao mesmo tempo. Elas não se importavam. Ele não se importava. Era um mundo livre, de sabores e nuances diversas. Até que ele conhece uma jovem de boa família chamada Florence. Em algum tempo, a relação se torna séria e Pierre ganha o posto de “futuro-genro” de um pequeno industrial. O filme tem início justamente com o casamento de Pierre e Florence. O momento no qual a juventude descompromissada acaba… e começa a vida vigiada de adulto casado. Durante quinze anos, Florence e Pierre vivem tranquilos uma vida de rotina e trabalho: agora trabalhando para o sogro, Pierre ajuda a comandar a pequena fábrica lidando com fornecedores chorões e exigências contábeis. Até surgir uma jovem e bela secretária chamada Agnès (Nicole Calfan, lindíssima). Pierre então se vê desejando novamente a vida de jovem, longe dos olhos dos sogros e, claro, longe da esposa, que agora o entedia. Porém, quando Florence anuncia que irá passar duas semanas no litoral, Pierre vê a oportunidade perfeita para se declarar a Agnès e reaver algum controle sobre sua vida.

Muito longe de ser uma mera história de um homem na meia idade sofrendo da “idade do lobo”, Grande Amor consegue extrair risos daqueles que iniciam como uma gargalhada e terminam esmaecendo, como uma constatação de que, apesar de cômicas, as situações passadas por Pierre são humanas e agridoces, como as de qualquer um. Talvez a maior delas seja justamente o fato de que a vida de Pierre, por mais que o próprio personagem não se dê conta, é ditada muito mais pelas pessoas que vivem ao seu redor do que por ele próprio. As vizinhas fofoqueiras, a sogra que insiste em telefonar para sua filha toda noite e até o amigo bem intencionado são todos agentes de um mesmo plano: todos estão dizendo como Pierre deve agir. Todos estão movendo peças que afetam sua vida. No final das contas, para Étaix, a vida em sociedade é um jogo que se joga em conjunto. Todos influenciam em tudo e exercem essa prerrogativa o quanto podem, inconscientes dos reflexos que suas jogadas podem ter no futuro. A insatisfação de Pierre advém, em grande parte, do fato dele precisar exercer um papel para o qual ele não tinha ensaiado. As jogadas foram sendo realizadas, decisões tomadas e regras estabelecidas enquanto ele sequer tinha ideia do que estava acontecendo. Conquistar Agnès é a forma de bater o pé no chão e reclamar para si um mínimo de controle sobre o que lhe acontece.

Como recheio a esse contexto, Étaix pincela com maestria e criatividade cenas hilárias, como a do amigo de Pierre imaginando como ele faria para anunciar à Florence o fato de estar apaixonado por Agnès: a solução de Étaix para a divisão dos bens do casal é imensamente divertida, assim como as gags envolvendo um barman que, curioso pelas confusões que acontecem no café, sempre acaba por retirar a bebida de um pobre homem que ainda não a tinha terminado. A montagem de som, ainda, é sensacional ao brincar com expectativas, como uma cena acompanhada por um solo de violino que se revela estar sendo tocado, na verdade, por um personagem em outra sala, ou com pequenos exageros que ajudam a reforçar as noções que Pierre tem de seu entorno (no caso, o som de choro de criança que irrompe pelo escritório toda vez que Pierre atende a um certo fornecedor ao telefone). Porém, destacam-se, mesmo, as brilhantes cenas de Pierre e Agnès dando um passeio de cama (não pergunte, só assista) pelo campo em meio a tantas outras camas enguiçando ou colidindo pelo caminho e aquela na qual Pierre envelhece gradualmente enquanto conversa com sua jovem secretária.

Belíssimo em seus esforços e conduzido de maneira sempre segura e sempre objetiva, Grande Amor é uma obra de sensações mistas. Um olhar por vezes brincalhão, por outras preocupado sobre uma época e uma sociedade em transformação. Étaix é o palhaço triste e comovido que lança esse olhar e identifica tanto pelo que se sentir melancólico… mas, ainda assim, tanto mais pelo que rir e por perceber que esses nossos dramas, no final das contas, andam de mãos bem dadas com o cômico.