Entrevista: Bernardo Oliveira, Ewerton Belico e Gustavo Maan

Edição: Bernardo Oliveira e Ewerton Belico

Colaboradores: Bernardo Oliveira, Ewerton Belico, Francis Vogner, Gustavo Maan e Lorenna Rocha.

Transcrição: Francisco Vidal

O texto que se segue é uma versão editada de uma longa conversa online mantida por Bernardo Oliveira, Ewerton Belico e Gustavo Maan com Raquel Gerber. A conversa teve um caráter consideravelmente informal e, tal como o próprio Ôrí, dirigido por Raquel, possuía uma estrutura não raro labiríntica, nos quais tempos, acontecimentos, personagens e questões iam e viam ao sabor da rememoração e do desenrolar da própria conversa. Para assegurar uma maior fluidez da leitura, optamos — eu, Ewerton Belico, e Bernardo Oliveira, editor do dossiê — por um procedimento de edição consideravelmente severo: perguntas e observações dos entrevistadores foram suprimidas; respostas diversas não foram apenas editadas mas reagrupadas ao modo de um depoimento subdividido em cinco núcleos temáticos e históricos, sobre Glauber Rocha e questão colonial; sobre Beatriz Nascimento; sobre o percurso de Ôrí; sobre o terreiro do Ylê Xoroquê e as religiões africanas; sobre a alteridade e o amor. O arranjo final preserva em grande medida as marcas de oralidade do material original, com frequentes interrogações aos interlocutores que, nesta versão final, permanecerão no extracampo. A edição, apesar deste conjunto de intervenções, buscou se manter fiel à trajetória de vida e ao pensamento de Raquel Gerber, ainda conhecidos de modo lamentavelmente insuficiente, e construir um documento acessível sobre o processo daquele que é seu trabalho principal e que mobilizou parte substantiva de sua carreira como realizadora. É um esforço ainda insuficiente. Os inúmeros parceiros e aliados que atravessaram a história deste filme-rio e que são mencionados por Raquel permanecem como testemunho vivo dos esforços de documentação ainda pálidos que empreendemos em relação ao cinema brasileiro, à construção de seus filmes mais relevantes e suas relações com os movimentos sociais e políticos que mudaram o panorama da história brasileira ao longo das últimas décadas. Ôrí, em seu caráter abrangente, atravessando séculos de história afro-atlântica, fazendo orbitar em torno de uma célula iniciática que lhe dá nome uma pletora de arranjos sócio-culturais, dos bailes soul e escolas de samba à emergência do Movimento Negro Unificado (MNU) e ao sonho da revolução socialista negra personificado por Granada, permanece em grande medida uma interrogação viva para sua posteridade. Esperamos que essa conversa seja o começo de alguma interlocução possível do cinema brasileiro com uma obra tão fundamental, o esboço de uma cartografia possível, e não uma tola tentativa de desvendar o mistério que se constrói a partir da conversa entre duas mulheres tão singulares, Beatriz Nascimento e Raquel Gerber.

Sobre Glauber Rocha e a questão colonial

O Glauber era incrível! Ele teve a intuição de tudo isso que a gente está falando, há tanto tempo atrás, nos anos 60, 70, 80, 90. Já são 40, 50 anos, quase 60 anos atrás. Ele já percebeu as linhas de trabalho de uma cinematografia que vai em busca, vamos dizer, da essência de uma cultura, da essência de um processo civilizatório. Ele tentava conhecer o processo civilizatório brasileiro, quais eram seus elementos fundantes. Glauber foi um grande filósofo, um grande filósofo da cultura. E da política. Quer dizer, Glauber foi assim. Ele dizia que a gente estava fazendo um trabalho multiétnico, etnográfico, sei lá. Ele tinha uma definição múltipla de tudo que era considerado etnografia, etnologia, filosofia, e a psicologia também, de alguma maneira. Porque você vê que interessante, o Glauber dizia que a arte é o lado maldito do cientista, que não arrisca. Ele tem um manifesto que se chama “Arte, Ciência e Liberdade”.Eu coloquei esse manifesto na contracapa do livro O Mito da Civilização Atlântica — Glauber Rocha, Cinema, Política e a Estética do Inconsciente, o livro que publiquei a partir da minha tese de mestrado na USP.

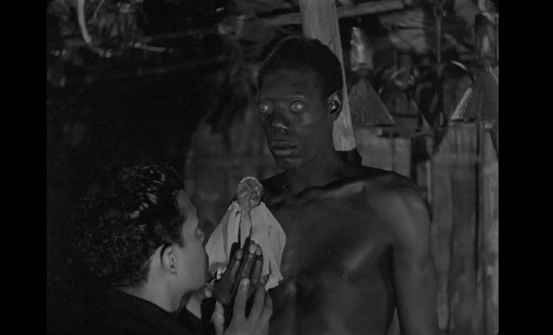

Quando o Glauber cria uma encenação, ele também está desenhando uma paisagem, não é verdade? Ele está desenhando uma paisagem. Quando ele coloca o Antônio das Mortes ali duelando com um Corisco no árido nordestino ele cria quase que uma dança, quase que uma encenação, que é uma coisa que pode levar à vida ou a morte.

Você vê, tanto no cinema do Glauber como no cinema de Godard, se percebe um diálogo sobre o que seria uma linguagem revolucionária nacional e popular. Claro, o intuito era a libertação do colonialismo, da dominação do homem pelo homem. E sobre como que o cinema seria uma arma da descolonização cultural. Então você vê que a arma que ele desenvolveu foi criar um certo tipo de impacto com um determinado tipo de cena, que de alguma maneira se acopla no indivíduo ao nível da sensibilidade de cada um. E no qual se conecta aos aspectos fundantes da sua própria vida, ou seja, a sua cultura original, como ele se comporta, o que ele aprendeu na área da alimentação, na área de desenvolvimento da sociedade… Então o Glauber mexe a nível celular, eu poderia dizer, com coisas que só às vezes passam pela consciência das pessoas.

Por isso que o Glauber falava que o cinema dele era o cinema do inconsciente, porque a pessoa toma aquele impacto, mas não sabe bem o que aquilo desencadeou dentro dela. Com o corpo dela, com a sua estrutura física, mental, emocional, com as suas energias, entendeu? Então, eu classifico essas obras como obras de cura.

Quando houve ruptura, vamos dizer, quando houve ataque a um povo, a um processo civilizatório. Eu acho que isso recompõe a nível celular o indivíduo, não passa só pelo consciente do indivíduo, entendeu? Entra em camadas ali mais profundas do ser humano.

Eu fico voltando ao Glauber, porque quando eu estava estudando com o Glauber, e ele falando dos filmes dele e tal, eu perguntei pra ele se o Deus o diabo na Terra do Sol tinha inspiração nas teorias do psiquiatra Frantz Fanon. Da coisa, vamos dizer, de como ajudar o ser humano traumatizado pelo desapossamento do seu território, do desapossamento da sua cultura original, do desapossamento, às vezes, da sua própria origem familiar consanguínea.

Porque você vê que era um colonialismo muito perverso, porque os seres humanos já eram separados das suas famílias, dos seus grupos originais nos portos de embarque. Então chegaram aqui sem nenhuma referência. Então passaram por processos psíquicos muito fortes de desapossamento, de traumas, de perdas, e traumas muito grandes. Então a Beatriz, que fala até no momento do filme sobre esses traumas, achando que o trauma que os africanos viviam era muito mais recente.

Ela falava de outros povos que viveram esses traumas em outras épocas e que hoje lutam, até matam para superar esse trauma. Tem coisas de sentimentos, de vingança e tudo isso, a história humana é muito terrível nesse sentido do domínio sobre o ser humano, sobre as culturas. Hoje, depois de tudo isso que eu estou falando da minha própria vivência, tudo o que eu acompanho hoje, quando eu vou a palestras nas universidades sobretudo do campo da filosofia e da ética, que eu vejo pessoas já pensando muito adiante de todo o quadro que está sendo dado hoje para a questão do preconceito racial.

Porque eu acho que tem que ser você que tem que adentrar no campo da filosofia e da ética. Sem você adentrar esse campo, a sociedade não vai se libertar desses padrões. Esses padrões de comportamento da polícia, de entrar e atirar em jovens negros nas favelas, de ter todos esses massacres policiais com os negros nos Estados Unidos… Tem que mudar muitos conceitos sobre esses povos, sobre as suas origens, as suas culturas, filosofias, porque são povos muito mais evoluídos.

Aqueles que viveram ali nos primórdios, eram homens que conheciam a cosmogonia, a cosmologia. Eles sabiam como se relacionar. No campo da colaboração energética existe um conceito sobre energia. Você vê hoje, sobretudo no mundo ocidental, somos ainda tão atrasados, dependemos do petróleo. Nem sabemos as energias cósmicas que estão disponíveis para nós. O máximo que o homem avançou é descobrir que na água e no vento tem energia, entendeu?

Descobriram que na água e no vento tem energia. Então fizeram diques, fizeram usinas eólicas. Mas ainda é um conceito energético muito primitivo. Os africanos trabalhavam com o som. Eles criaram grupos que se comunicavam através de tambores pelas florestas. E a gente? Quanto tempo demorou para ter um telégrafo sem fio? Nós somos muito mais atrasados e lentos no campo da comunicação, no campo do conhecimento, da relação do homem com a natureza e com as forças cósmicas. Vocês veêm que o povo Dogon se diz extraterrestre né. Eles dizem que eles vieram de uma estrela.

A Beatriz era como Glauber, uma pessoa muito adiante do seu tempo. Talvez eu, de alguma maneira, me inspirasse em trabalhar com pessoas que estavam projetando um novo mundo! Acho que eu tinha uma identificação de caráter com essas pessoas, por isso que eu cheguei a atrair, trabalhar com elas. Foram precursores, como a Beatriz, como Glauber, de novas visões de mundo. Claro que tem um aspecto histórico importante sobre a influência que o movimento negro norte-americano teve sobre os movimentos negros brasileiros naquele momento. Era uma inspiração, entendeu? Quando surgiu a obra Roots do Alex Haley, quando surgiram os Panteras Negras, entendeu? Eu acho que o Brasil sempre foi muito influenciado por coisas dos Estados Unidos. Nós sempre tivemos na aura dessa influência e ainda sabemos o quanto eles manipularam a nossa história em momentos tanto para o bem como para o mal.

Claro que isso influenciou muito o surgimento desses ideais e a inspiração dessas lideranças que surgiam. O Martin Luther King, tudo isso influenciou muito o surgimento. Então a gente até vamos dizer que era um modelo importado quando a gente dizia que o cinema norte americano abriu as portas do imperialismo no mundo. Já é uma outra coisa, porque era uma coisa comercial entendeu. E a verdade seja dita é que realmente Hollywood foi o instrumento da dominação, de dominação norte-americana do mundo. De alguma maneira ainda é, a gente sabe.

Apesar que é decadente, o Oscar é decadente. Mas ainda a gente sabe que Hollywood ainda é muito importante no mundo. São os primeiros filmes que se mostram os festivais europeus e a Europa ainda está muito distante, ainda mais hoje. A Europa está totalmente dominada, já pelos Estados Unidos da América, então a OTAN. A gente sabe que a guerra no mundo agora é essa. Até então, naquele momento, era uma importação de uma experiência positiva de busca de libertação, de aparecer a beleza negra, as grandes lideranças negras. Ainda era um momento que na África do Sul tinha um apartheid que tinha a prisão do grande líder da libertação africana.

Era legítimo que eles trouxessem essa influência norte-americana para os bailes. Hoje eu acho que essas influências se interpenetram. As de lá se interpenetram com as daqui. Porque a manifestação das culturas negras brasileiras, elas têm um frescor e uma vitalidade, uma beleza que acaba sendo um movimento inverso. Hoje somos nós que estamos influenciando eles. A Anitta, que vai lá com o funk dela, lá no coração de Nova Iorque, rebolar. Enfim, tudo isso tem muitas leituras.

Sobre Beatriz Nascimento

Eu a aceitei como ela era. As pessoas dizem que ela era louca e tal, não. Ela era que nem um Glauber que diziam que era louco. Ela era lúcida demais e vinha tudo ao mesmo tempo. Então ela promovia cada vez um tsunami, e quando ela vinha, ela vinha com tudo e não era todo mundo que aguentava. Eu vou dizer sinceramente, teve momentos que eu também quase não aguentei, da mesma maneira que o Glauber, porque eram pessoas de uma intensidade…

Você vê que a Beatriz morreu com a mesma idade do Glauber. São como meteoros que passam uma luz tão forte, eclipsa tudo e depois se apaga. Eles também foram traídos. Eles não foram reconhecidos, não foram amados. Morreram porque não foram amados. Essa é a verdade. Morreu porque foram traídos e não foram amados, entendeu? Tem esse detalhe.

Essas pessoas. Elas foram traídas, traídas e mal-amadas. Agora a Beatriz, eu às vezes interpreto a morte dela. Como ela condensou nela um tal nível de redenção e tentativa de superação do sofrimento que o negro teve nos corpos. Que talvez o tiro que ela recebeu queimou uma parte desse arquivo de sofrimento. Eles deram o próprio corpo deles para essa redenção. A morte da Beatriz é praticamente uma redenção de milhares e milhares de pessoas.

Porque na hora que queimou ela, queimou esse arquivo que ela estava em busca de redenção. Não quero, não quero ser uma negra escrava. Eu não sou negra escrava. E você pode olhar que a Beatriz tem poucas fotos. Aliás, todo mundo usa e ninguém nem me pede. Eu já cansei de dizer que a foto é do arquivo do Ôrí. Agora, em qualquer lugar, usam as fotos do Ôrí para divulgar tudo que é sobre a Beatriz. Eu já tentei algumas vezes dizer: “olha, tem que pelo menos dizer a fonte de onde veio esse material.” Todo mundo pensa que já é de domínio coletivo né. As imagens, que são imagens do acervo da pesquisa do filme, é que nem tantas imagens, porque a gente nem fotografava tanto naquela época. É uma pena que eu realmente tenho poucas imagens dela. Até agora na minha mudança, descobrimos uns materiais que eu nem sabia que tinha, eu tenho coisas inéditas dela, ninguém nem sabe o que eu tenho.

Você vê como a Beatriz está no filme, e no final dele ela dá uma rematada sobre o que naquele momento, depois o processo todo, ela considerava como sendo consciência negra. Até ela falar: “Não existe consciência negra.” Porque a consciência é a consciência do tempo e da história, e a história é um processo que está além da consciência de cada indivíduo.

Mas você vê: como ela se coloca no filme, como ela se coloca nas questões que eu fui colocando para ela, isso traz ela como protagonista do filme. Muitas pessoas acham que a Beatriz escreveu o roteiro, mas não, ela nunca escreveu. A única coisa que ela escreveu para o filme Ôrí é aquele poema final com estilo à Zumbi. Isso ela escreveu e deu de presente para o filme. Esse poema é que ela faz diante de Zumbi, da recuperação da imagem de Zumbi de Palmares. Isso ia surgindo da relação dela enquanto pessoa, se buscando a si própria, como ela mesma diz: “Como é que eu, uma negra do século XX, vou me identificar com a história da escravidão?” Tanto que o filme não aborda a escravidão, e a proposta do filme Ôrí é falar bem além da escravidão.

A escravidão é um tema da maior importância. Eu até assisti essa semana aquele autor que está fazendo, acho que já o segundo, terceiro livro sobre a escravidão. Eu acho muito importante que isso aconteça muito mais pela importância de que a verdadeira historiografia que tem que ter um espaço real na nossa sociedade, na nossa história. Mas eu acho que a questão agora está além disso tudo. A Beatriz diz: “Eu não posso me identificar com essa história.” Então, ela estava buscando outras formas de identificação e ela revela isso ao longo do filme.

E até hoje eu acho que o Brasil não tem nenhuma consciência dos aportes, das civilizações que vieram pra cá. De como é que elas interagiram, como elas recodificaram essa nação, entendeu? Porque você vê, a Beatriz desenvolve um conceito revolucionário como o Quilombo de Palmares sendo a primeira verdadeira nação brasileira, porque é ali que estavam presentes todos os componentes, os itens formadores já estavam lá. Um encontro entre culturas, outra forma de fazer economia, enfim, aí você já pode desenvolver outro assunto, de como é que Palmares foi a primeira verdadeira nação brasileira ainda quando o Brasil era uma colônia portuguesa. A primeira, a verdadeira independência nacional, foi pela criação da nação palmarina.

Mas imagine se no Brasil se tem essa consciência.. Ora, não se tem essa consciência! Mesmo no Brasil fica se falando isso: ”Vamos tratar da questão dos excluídos da sociedade!” Aí fala: As quilombolas, os negros, etc… Isso e aquilo, você fica listando tudo isso. Mas tem um conceito muito danoso dessa palavra quilombola, é danoso, porque está além de qualquer compreensão do que realmente a palavra “Quilombo” significa. E a Beatriz disse que, sempre que há uma crise da nacionalidade, a palavra “Quilombo” reaparece, e ela tem uma presença tão forte na construção da nossa sociedade brasileira que sempre que há uma crise dentro da nacionalidade, a palavra “Quilombo” reaparece porque ainda não foi compreendida. Não foi. Ainda não foi, nem pelos próprios negros. Muito pelo contrário. Os negros às vezes guardam até uma imagem negativa dessas coisas, porque representa fuga, sofrimento, perdas, separatividade. O próprio negro não reconstitui dentro dele esse conceito. Eu percebo isso nas coisas que observo e que estão acontecendo no nosso mundo.

Ôrí, uma história

Então, esse filme começa já em 1973. Quando eu fiz o meu primeiro ensaio cinematográfico que se chamava Ylê Xoroquê. Porque eu queria, como já estava com minha tese, que eu defendi na USP e que finalizei em 1975, já tratava do conceito fundante do filme Ôrí, que é essa relação entre a identidade individual e a identidade coletiva. E como é que o coletivo afeta o indivíduo, o seu psiquismo, etc. E como que o indivíduo se coloca também diante da história da sociedade e da coletividade? E eu até escrevi uma tese sobre isso.

Eu cheguei a defender essa tese na Universidade de Toulouse, tenho até um texto: “Identité Collectif”. E já era também a temática Glauberiana, quando ele fez Deus e o Diabo na Terra do Sol. Também era a identidade do vaqueiro em relação com aquele quadro societário que o cercou, com o Corisco como personagem. Também foi assim, como a mulher, que é uma personalidade fundante do Deus e o diabo na Terra do Sol. A Rosa é aquela mulher mais evoluída. Ela não queria que o Manoel se perdesse, nem no cangaço nem no misticismo, seguindo o beato Sebastião, ela queria um mundo mais… Você vê, ela é livre, livre. Ela se relaciona com o Manuel Vaqueiro, ela também se relaciona com Corisco, ela já é uma precursora da liberdade sexual feminina no mundo moderno. A personagem Rosa, porque ela se relaciona com todos ali, sexualmente. Então, é muito interessante o Glauber, como o Glauber já tinha aquela visão avançada do que ia acontecer depois. Já na tela dele já tinha batido tudo. Mas enfim, divaguei aqui no assunto…

É assim, é essa questão de identidade coletiva, identidade individual. Então eu já tinha sido mobilizada pelo jornalista Flávio Carrança, que é bastante atuante hoje nos movimentos negros e em tudo o que acontece. Ele escreveu um livro sobre o jornalismo negro, muito bonito o trabalho. Ele namorava uma das minhas pesquisadoras, depois eles vieram a contrair matrimônio, a Maria Luiza de Araújo. E ele frequentava a minha casa e sabia desse meu interesse. E falou: “Raquel você tem que começar a filmar porque vai ter o baile da Bonequinha do Café, e vai ter depois a Quinzena do Negro.” E eu tinha feito sociedade com Jorge Bodanzky (cineasta, fotógrafo de Ôrí), nós tínhamos um estúdio de som para a finalização de 16 milímetros em São Paulo, e lá tinha todos os equipamentos.

Eu estava ali, eu tinha o equipamento, tinha o Jorge como fotógrafo, e nós fomos filmar a primeira base da Bonequinha de Café. Então fui eu, o Jorge, e o Hector Babenco, filmar O Baile da Bonequinha do Café. O Hector arrumou as misses lá no camarim, e o Jorge entrou com aquela câmera maravilhosa. E essa sequência nem fez parte do filme. Depois, eu fui filmar a Quinzena do Negro, que é a abertura do filme pra essa conferência da Beatriz, da historiografia do quilombo.

Tinha esse aspecto cronológico de dividir a parte inicial do filme que foi realmente a Quinzena do Negro. Na verdade, todo aquele momento de tudo o que aconteceu. Estava muito ligada à USP, à Faculdade de Ciências Sociais, que era a minha origem também. Era dentro dos corredores da universidade que aquele movimento negro surgia. Porque foi também o momento em que, vamos dizer assim, já no final da Ditadura Militar, que começaram a se constituir os partidos políticos, e quem começou isso foram aqueles negros que estavam na universidade, que estavam cursando Ciências Sociais.

Então, Ôrí tem essa origem dentro da universidade e que é a própria universidade onde eu também me formei. E então, enfim, o filme tinha que ter logo de cara a universidade, onde eu encontrei a Beatriz. Ali era o foco. Não é à toa que, na saída da universidade, a polícia já estava lá nos esperando, ali realmente começou a fervilhar alguma coisa. Bobos eles não eram. Eles sabiam que ali tinha um encontro de estudantes acontecendo. E também a origem do meu trabalho foi dentro da USP.

Eu tomei um grande impacto diante da Beatriz, diante da pessoa humana que ela era, sua beleza, sua dignidade, sua cultura e a expressão verbal maravilhosa dela. Era uma grande poeta! E o tema dela era esse: “Como ela, como uma mulher do século XX, vai se identificar com a história da escravidão?” Então, eu tenho que me ver como indivíduo dentro de outro tipo de conceito de luta. Então, já era a temática da descolonização.

A teoria que Beatriz desenvolveu já era a da descolonização. E aquilo que eu estava procurando a partir do cinema Glauberiano, do que o Glauber me ensinou sobre o cinema, era também desenvolver uma linguagem cinematográfica, que pudesse trazer o íntimo do ser humano como expressão, como expressão do êxtase, como expressão da luta.

Por isso que o filme é muito emocionante, porque a câmera vai ao âmago da pessoa, entendeu? Então eu sempre quis trabalhar muito com os primeiros planos. Através do Hermano [Hermano Penna, fotógrafo de Ôrí], eu aprendi a trabalhar como que entrando na alma humana através de um grande plano sequência, como as coisas que ele filmou no candomblé, percebe? E também essa escolha de filmar as organizações negras daquele tempo, que eram pelos bailes black, os encontros iniciáticos, os encontros religiosos, os encontros para as grandes assembleias, a discussão conceitual da consciência negra e dos movimentos negros que se iniciavam.

Porque eu iniciei em 1977 e em 1978 nasceu o Movimento Negro Unificado. Então eram todas formas associativas e comunitárias, dentro de um conceito de coletividade, e cada indivíduo ali acaba se posicionando sobre o que é a consciência negra. Para um era uma coisa, para outro era outra coisa. Então eu conheci a Beatriz, mas quando nós saímos dessa filmagem, fomos presas.

Nós tínhamos o DOPSnos esperando ali na ponte da Cidade Universitária, nós fomos todos colocados em camburões e levados para o DOPS. Eu e o Jorge, a Helena, mulher de Jorge, e a mãe de Laís Bodanzky. Nós não tínhamos militância em nenhum partido político. De repente, saímos de uma filmagem e estávamos num camburão de polícia. Foi muito difícil. Eu assumo toda a responsabilidade, como diretora e produtora.

Passei uma noite inteira sendo interrogada no DOPS. Eles me perguntavam de coisas que eu nunca tinha ouvido falar, da minha relação com Schopenhauer… (RISOS) Eu nunca tinha ouvido falar de Schopenhauer! Sabe, aquele homem que tinham um revólver na cintura e me perguntava qual era a minha relação com o Schopenhauer! Enfim, graças a Deus, como eu acho que meu trabalho tem um sentido espiritual, mas é um sentido espiritual muito mais ligado ao desenvolvimento da alma humana. Não um sentido espiritual ligado à religiosidade, é um sentido espiritual de como ser humano em seus pontos mais altos de consciência, entendeu?

Então eu entrei com a minha conversa ali, entendeu? Minha conversa não tinha nada que ver com a conversa que eles queriam ter comigo. E aí eu consegui me comunicar com a minha família. Tinha um familiar meu que conhecia alguém dentro do DOPS.Eu sei que no final, fomos liberados, mas com um grande trauma. Todo mundo saiu muito traumatizado.

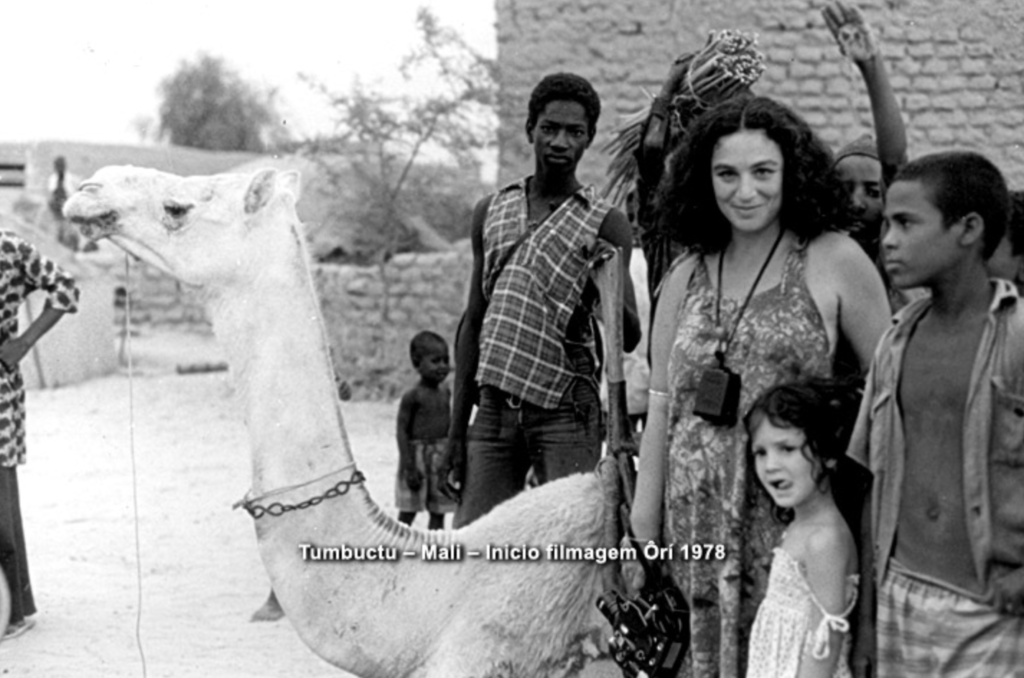

Aí eu conheci a Beatriz. Aí passei o ano de 1978 traumatizada, escondendo tudo que tinha filmado, morrendo de medo da polícia, mesmo sem nunca ter nada feito de mal. E aí apareceu essa oportunidade de ir para África, com a orientação do professor Mariano Carneiro da Cunha. E aí, na África, eu me libertei de todo esse sofrimento que eu passei. Eu retomei meu trabalho.

Quando eu fui para a África interagir com as pessoas, e eu vi como aquelas pessoas tinham um coração tão verdadeiro, tão puro, tinham uma capacidade de te receber, de dar, de te dar um carinho, de partilhar o que eles tinham como alimento ou de pedir para você sentar junto com eles numa esteira no chão. Você sentir um acolhimento, uma energia amorosa que é muito fundadora dessas culturas. Por isso que todo mundo fala: “Ai a Bahia! A Bahia tem o mel!” e a Bahia tem sim esse mel, entendeu?

Claro que tem agressividade, e também tem luta, tem confronto, mas tem aquele substrato daquela doçura, daquela capacidade amorosa, afetiva, aquela capacidade de congregar, de poder estabelecer aqueles grandes rituais coletivos, que são verdadeiros transes através da música dos tambores da Bahia, é tudo isso, entendeu? Não sei se outras pessoas fazem a mesma leitura que eu faço, mas eu acho que tem uma coisa de amor que é bem forte.

Talvez, não sei se isso possa evocar alguma coisa da mulher, que a mulher, ela é mais emocional. Ela desenvolve a afetividade de um modo que às vezes é tolhido no homem e na nossa sociedade. O homem tem que ser mais durão. Um homem tem que resolver coisas, entendeu? Não se permite na nossa sociedade até o homem mostrar seu lado feminino, que seria de carinho, de uma amorosidade. A coisa da contenção que a mulher tem, entendeu?

Claro que a gente vive ainda numa sociedade fortemente patriarcal, que tolhe essa plena manifestação do ser humano, porque nós todos temos dentro de nós, tanto algo masculino como feminino. É uma questão de como a gente exerce a vida, o que a gente dá valor na nossa vida, sabe? A esse aspecto empreendedor, mais assim, de garantir o sustento, a materialidade da vida, ou aquele que abre o coração, que acolhe, que dá e tem aquela generosidade do dar e acolher.

Então, não sei, para mim foi muito importante pessoalmente, pois tive um contato mais profundo com os fundamentos dessas culturas, porque me fez me tornar uma pessoa um pouco melhor do que eu era. Uma pessoa com outro sentido de respeito, inclusive porque você vê… todas as sociedades africanas até hoje são iniciáticas. Eu me lembro de quando eu organizei a minha primeira viagem para ir para a África, o professor Mariano Carneiro da Cunha, que viajou durante dez anos para a África para constituir o acervo da arte afro-brasileira, ele fez um trabalho maravilhoso. Ele organizou essa minha viagem e ele dizia assim: “Tudo no mundo africano é iniciático. Tudo no mundo africano é Macumba.”

Vamos dizer, entre aspas, você tem que ter uma guiança, você tem que ter quem te recebe, quem te encaminha, quem te abre os espaços, entendeu? Quem te apresenta, e primeiro você tem que se apresentar para essas pessoas.

O que acontecia nas filmagens de Ôrí, quando eu chegava num lugar para filmar e aquele lugar era um encontro do movimento negro? Primeiro eu passava por uma sabatina. Eles queriam saber um monte de coisas sobre minha pessoa, sobre o que eu ia fazer com aquilo, sobre por que eu estava lá e quem eu era, quais eram minhas origens, a minha visão de mundo. E era uma coisa iniciática, era para ver se eu tinha carteirinha para entrar ou não tinha carteirinha para entrar.

Porque não se filmava lá nessa época, não tem muitos registros dessa época filmados. Muita gente me pede materiais, e eu não tenho como dar. Eu não tenho direito nem de imagem, nem de som, para fornecer para outras obras. Eu não tenho esses direitos porque lá foi tudo feito na hora entre as pessoas que participaram. Então tem uma ética, uma lealdade ali que nos uniu diante daquele ritual que ia acontecendo, e eles fizeram todas as checagens para eu poder aceitar.

E eu me coloquei disponível para eles, porque muitas vezes eles definiam o que era para eu fazer e o que não era para fazer, e qual era a hora certa. Foi muito interessante essa interação. Eu devo muito ao Jorge Bodanzky, que é um grande cineasta brasileiro, e ao Hermano Penna, outro grande cineasta e documentarista brasileiro. Porque eles têm um olhar que é antropológico. A câmera do Jorge e a câmera do Hermano, a própria câmera do Adrian Cooper, e a própria câmera dos fotógrafos no qual eu tive a sorte de fazer parte daquela geração e de a gente poder estar junto.

E a gente estava fazendo cinema junto. E cada um se colocando disponível quando podia para filmar isso ou aquilo. Então eu devo muito a esses grandes fotógrafos também, porque eles tinham um olhar antropológico. Eles sabiam ligar a câmera naquela época em 16 milímetros, sabe? Não é que nem hoje que a gente pode ligar e filmar o que quiser. Porque, de repente, acabava o chassi e tinha que trocar de novo, e cada rolo custava muito para poder revelar depois, entendeu?

Mas o Jorge me ensinou, ele me ensinou muito. Qual era a hora certa de você ligar a câmera, como você tem que se colocar, para que assunto, entendeu? Para que apareça em sua maior pureza. O Hermano, por exemplo, eu acho que o modo como o Hermano filma todos os rituais de candomblé são incríveis. Eu não sei se outro fotógrafo teria essa mesma qualidade, a mesma interação de alma que ele teve. Porque são homens que são fotógrafos, grandes fotógrafos e pessoas de cinema, mas que têm aquela visão também antropológica do mundo. Sabem respeitar o ser humano. Sabem respeitar o ritual. Você nunca sente que uma câmera daquelas está invadindo aquele espaço, há uma interação natural, então as coisas se mostram com naturalidade. Não tem julgamento ali, tem a sua participação.

A gente preparava um momento para todos participarem. Nossa, vou te dizer, aquilo foi muito lindo. Eu tenho gratidão imensa por tudo que vivi lá, sabe? Hoje eu às vezes eu penso como a vida às vezes tem sido limitadora para muitos de nós durante todo esse processo, decepando em mim tudo isso. Eu me sinto tão privilegiada de poder ter vivido esses momentos e interagindo com essas pessoas, nessas grandes festas, nesses grandes encontros, porque isso vai ficar sempre no nosso coração. A gente tem alegria de ter vivido aquilo. E o Hermano sempre me dizia isso: ”Raquel. O cinema você tem que fazer sempre com alegria! Quando não tem alegria, não é bom”. Quando você está ali na coisa você tem que está com seu coração pleno mesmo, aí sim, você pode ficar atento para tudo o que está se mostrando para você. E com você sabendo ligar a câmera na hora certa, é muito bonito tudo isso. Eu me sinto muito privilegiada. É uma coisa que sempre me traz um alimento interior, uma felicidade na vida mesmo, sabe?

O Cláudio Canzian me emprestou uma Bolex Repórter, e eu a usei pra carregar os meus cassetezinhos e eu filmei na África com aquela Bolex Repórter, com os meus cassetezinhos entendeu? E fui recuperando a confiança em prosseguir com esse filme. Foi aí que eu resolvi procurar a Beatriz, para ver o que nós poderíamos fazer em comum, porque aquilo que eu queria fazer no cinema ela estava fazendo no campo da historiografia dos quilombos. Nessa relação entre ela como indivíduo e a história de Zumbi de Palmares, que era a história dos quilombos, como resistência cultural ao colonialismo.

Então, nós tivemos alguns encontros. Eu tinha uma pauta de perguntas para ela e nós íamos falando na mesma forma como eu estou falando aqui com vocês, íamos gravando, conversando, anotando tudo. E depois eu transcrevi todos aqueles cassetezinhos. Tenho todo esse material original que precisa ser digitalizado. Nunca consegui um recurso para digitalizar todas essas minhas conversas e gravações com a Beatriz, porque vale muito a pena, futuramente, existir uma boa edição desses materiais para fazer audições, mesmo, para as pessoas ouvirem a voz dela, refletindo a partir de perguntas, todo esse brainstorming, entende? Que eu ficava fazendo com ela.

E sempre tinha essa coisa de uma grande confiança mútua. O Glauber, quando fui procurar, ele só me recebeu porque eu fazia parte de uma família baiana, entendeu? Eu já tinha colaborado com Orlando Senna. Eu era amiga de Sônia Castro, uma grande artista plástica baiana. Ele conhecia muito bem a Conceição Serena, que era uma amiga querida. Então ele me aceitou porque eu era da família dos baianos.

O movimento negro em São Paulo me aceitou porque a minha mãe era judia, que esteve nos guetos de Varsóvia. Então, como minha família teve nos guetos de Varsóvia, eles me permitiram trabalhar com o tema do quilombo, entendeu? Então eu encontrei a Beatriz. Aí nós nos encontramos umas duas vezes no Rio, e também umas duas, três vezes em São Paulo. Nós gravamos essas entrevistas e essas interlocuções. E aí eu fiquei um ano e meio editando esse som, pra ser essa Beatriz fluente que ela é no filme. O que ela não é, na verdade, nunca foi, porque ela era que nem Glauber. Ela começava a falar de um assunto e daqui a pouco ela já estava em outro e outro em outro. Eles eram multiétnicos, multilinguistas entendeu? Ficavam falando cinco ou seis línguas ao mesmo tempo.

Foi muito difícil trabalhar com o Glauber. Dificílimo. E foi muito difícil trabalhar com a Beatriz, porque ela, ela abria leques imensos para você conseguir ver. Como a gente ficou editando esse som praticamente por quase dois anos, para poder pegar um fluxo e conduzir todo esse campo conceitual que o filme desenvolve. Tem muito trabalho que foi feito, primeiro por nós dois nesse brainstorming, ela colocando o melhor que ela podia colocar, e eu colocando melhor que eu tinha, e a gente ia trocando.

Claro que o que ela me falou se refletiu também nas captações finais de imagem, porque eu encontrei a Beatriz só em 1980. E eu já tinha começado a filmar em 1977, depois em 1978. Eu parei um tempo. Aí que eu fui parar em 1978 e aí em 1979. Aí que eu armei a produção do filme. Fui procurar a Beatriz, mas já tinha algumas coisas filmadas. Já tinha um roteiro de trabalho estabelecido. Claro que ela foi jogando muitas luzes pra mim, porque, por exemplo, essa ideia das favelas do Rio de Janeiro serem quilombos do século XX, essa ideia, vamos dizer, dos encontros de escola de samba serem quilombos, tudo isso são conceitos dela.

Eu estava preocupada em ver como é que a consciência dos grupos e dos meus personagens, estava evoluindo através do tempo. Mas ela me deu o foco no cotidiano negro. Ela dizia que é no cotidiano você vai encontrar os elementos fundantes. Na família, no cotidiano religioso, no cotidiano das discussões. Nas universidades e nesses campos de cotidianos que ela me instruiu a adentrar. Aí também a Tereza Santos entrou, e a Tereza Santos também tinha essa visão de mundo. Elas se falavam, elas também trocavam ideias muito naquele tempo. E naquele momento, o Ismael Ivo também entrou. Entendeu? E também o Hamilton Cardoso, Rafael Pinto, enfim, todas aquelas pessoas que estavam pensando as coisas.

Estava todo mundo ali junto. Depois entrou o Abdias também, que foi o Abdias que me chamou para filmar o Congresso das Culturas Negras das Américas. Convidou o pai de Santo (Tata Wndembeoacy), que era meu personagem, para abrir esse congresso. Então parece que as coisas foram se costurando umas às outras, a gente estava num processo quase que coletivo.

Era ficar costurando e ajudando com o que o outro fazia, e a gente estava na mesma frequência, sabe? Foi muito, muito interessante a forma de como esse trabalho foi se costurando. Claro, ele sempre preservou a cronologia do tempo, porque eu queria ver como que a consciência ia se desenvolvendo no tempo. E depois, claro, quando entrou Naná Vasconcelos, que fez uma grande ópera e construiu uma trilha musical que é a de uma opereta, colocando começo, meio e fim. Ele conseguiu dar essa grande costura também no filme, que era feito de materiais tão diferentes.

E tudo isso, eu acho que é um trabalho que é coletivo, entendeu? Têm muitos fotógrafos, o grande montador Renato Neiva Moreira, a Cristina Amaral com a gente nem precisa falar. Vocês sabem quem é a Cristina, o amor que ela teve por tudo, o amor que ela tem por tudo que ela faz, entendeu? Ela já entrou quando o filme já estava todo cortado em 1000 pedacinhos. Ela catalogou tudo. Ela ajudou imensamente a conseguir construir e a encontrar cada trecho que precisava para cobrir esse tema ou aquele tema. Nós filmamos juntas porque a questão da imagem era muito importante, porque não tinha imagens, não havia como construir imagens. Então a gente até trabalhou muito com material estático. Então, toda essa concepção de criar imagem em movimento, em cima de material estático, eu fiz isso junto com a Cristina, entendeu? A gente escolhendo as imagens e os enquadramentos.

E mesmo na montagem, todo mundo que estava no filme estava na moviola também, entendeu? Então eu chamava as pessoas. Até o Gilberto Gil veio na minha moviola. Você acredita que o Gil veio em minha casa e na minha moviola? Isso não é fácil, viu, o Gil quando não quer produzir com alguém, ele não quer mesmo! Então, de repente, ele estava na minha moviola. Trouxe o Antonio Risério também na minha moviola.

Todo mundo veio ver os materiais brutos. Opinou sobre aquela luta que surge naquela discussão do FECONEZU (Festival Comunitário Negro Zumbi), em que quem achava que tinha que entrar, quem achava que aquilo não tinha que entrar, entendeu? Tudo foi feito junto. Então o filme ganha força com isso. E eu também tinha uma proteção, porque você se meter nessa seara sozinha, é difícil. Hoje eu não sei se eu tenho a mesma coragem que eu tive naquele momento. A gente é jovem e de coração aberto, e também era um Brasil de outro tempo. Todo mundo estava muito irmanado para construir um mundo melhor.

Nós tivemos uma grande equipe. Falando da Cristina novamente. Ela foi assistente do montador principal, do Renato Neiva Moreira, mas eu tive outros montadores que trabalharam em episódios. Eu tive muitos montadores que trabalharam só com a edição de som, como o Galileu Garcia, o Galileu Garcia Júnior, que hoje é um cineasta maravilhoso que documenta a Serra da Mantiqueira. Foi ele que editou comigo na moviola do Mário Kuperman todo o som da Beatriz.

Como Galileu é um grande homem, respeitoso das culturas originais, o maior documentarista da Mantiqueira, com um trabalho magnífico até hoje. Então tive sorte trabalhar com pessoas muito sensíveis, entendeu? O Galileu participou da montagem. Tinha um menino que era da época, que montava o Globo Repórter, que montou cenas comigo. Teve vários montadores que trabalharam no filme, e o editor final foi o Renato Neiva Moreira, e depois a Cristina. O papel dela foi muito importante porque ela foi uma espécie de curadora do material fílmico, entendeu?

Quando eu lembrava de uma cena que podia encaixar bem naquele pensamento que estava sendo desenvolvido. A Cristina conhecia cada canto da película, ela sabia em que latinha estava. Ela tinha classificado muito bem o material porque a Cristina é taurina, entendeu? Então ela é pé no chão. Ela sabia tudo onde está. Eu já sou Aquário. Então, pra sonhar, imaginar, era comigo mesmo. Mas na hora de realizar, eu precisava de um montador inteligente e inspirado, como o Renato e a Cristina, que sabia tudo onde estava porque ela, ela era realmente uma curadora do material fílmico. Ela foi assim, incrível o trabalho dela e ela era incansável e única.

A gente viveu, acho que um momento até idílico sabe, porque a gente acreditava em tudo o que a gente estava fazendo. A gente acreditava demais, tinha aquilo, era quase uma religião para nós, de fazer esses trabalhos de documentar essas coisas. Era uma maneira da gente ajudar a evolução daquele momento histórico que a gente saía, da obscuridade, da ditadura militar, do sofrimento que tantos viveram naquilo. Então, era quase que um renascimento para nós, sabe? Por isso que o filme ganhou esse tom um pouco épico. Eu acho que é um filme épico. Porque era assim, a gente estava ali num crescendo de uma luta, de uma vontade, de uma melhoria do mundo, do amor entre os homens. A gente estava acreditando naquilo tudo. Hoje o cinema já traz um peso muito maior, de um sofrimento muito prolongado. Naquela época também foi um sofrimento prolongado, mas naquele momento teve uma abertura ali, teve uma abertura para uma coisa diferente.

Ôrí teve uma primeira versão com 116 minutos. Foi em 1988, e aí partimos para a ampliação para 35 milímetros. O Rudi me acompanhou, o Rudi Böhm, ele era dono da produtora Ilimitada Ltda. Era a primeira pessoa que fez efeitos especiais no cinema naquela época, o Rudi Böhm. E ele falou: Vamos fazer essa ampliação de 16mm nos Special Effects. Porque ele trabalhou muitos anos nos Estados Unidos, em Nova York, representando a Globo. Ele era o responsável pelos primeiros sketches e logotipos da Globo antes de chegar ao Hans Donner, era o Rudi Böhm, que estava na frente dos efeitos especiais da Globo. Ele foi o pioneiro nosso no cinema. Fomos ampliar nos Estados Unidos. Ele arrumou, fomos aos Estados Unidos e não conseguiram. Foi péssimo trabalho, até riscaram alguns negativos em 16 milímetros. Aí o Rudi falou: “Então vamos ampliar opticamente na Ilimitada em São Paulo.” Então foi ampliado opticamente. Fotograma por fotograma, nas máquinas que ele tinha lá no Bixiga, na Bela Vista.

Depois eu levei para o Festival de Berlim. Ele participou do mercado de cinema de Berlim em 89 e, em seguida, tinha que ir para FESPACO. Então, ele participou em Berlim com 116 minutos. Foi criticado por ser muito longo. Depois, ele participou do FESPACO. Acabou ganhando o Grande Prêmio do FESPACO, que é uma história incrível, porque o filme ficou perdido na Nigéria. A fundação do cinema brasileiro mandou pra lá em vez de mandar o filme para Ouagadougou, para Burkina Fasso. Naquela época, só se conhecia a Nigéria. Entendeu, mandaram o filme a capital da Nigéria. Então estava lá escrito para participar do Prêmio Paul Robeson da Cultura, em Ouagadougou, que era a primeira apresentação nacional do filme. E a cópia 35mm estava perdida no Aeroporto de Lagos.

É uma zona crítica da África. E eu telefonava de Ouagadougou para o aeroporto de Lagos, e atendia alguém que não sabia nada de nada. Aí nós tivemos que tentar fazer chegar a cópia com legendas em inglês que estava no Festival de Berlim. Berlim mandou para Paris. A cópia ficou perdida no aeroporto de Orly por um aviso de bomba naquele avião.

Um amigo meu brasileiro, um advogado, Aluísio Arruda, já falecido falou: “Está nevando, mas eu vou lá.” Foi no aeroporto de Orly. Conseguiu colocar a cópia do filme num avião que ia para Conacri, para depois ir para Ouagadougou. O filme novamente ficou perdido em Conacri, por aviso também de bomba no avião. E finalmente chegou no FESPACO, no último dia do festival!

E aí, eu com uma grande mulher que era casada na época com aquele diretor do filme México Insurgente, Beta, ela foi comigo. Nós fomos encontrar essas latas no alto de uma montanha de malas que aquele avião descarregou. Tivemos que arrumar as malas, pegar a caixa com os seis rolos C35 do filme, pegar aquele táxi caindo aos pedaços, levar para a Cinemateca de Ouagadougou. E você, acredita que, pô, eu chorava pelas ruas? Que fracasso! Que fracasso! E de repente, na cerimônia de entrega dos prêmios, eu sou chamada para receber um prêmio, porque o júri foi como o filme chegou, apesar do filme não ter podido ser projetado. Mas como o filme chegou, o júri foi obrigado a assistir o filme e resolveu premiar o filme. E novamente eles me disseram que o filme estava muito longo, mas que pela significação, eles atribuíram o prêmio para o filme.

Foi a única vez que eu ganhei dinheiro porque eu ganhei em dinheiro vivo. Cheguei um homem com uma pasta preta e ele chamou num canto, abriu uma maleta e enfim, me entregou dinheiro vivo no país chamado país mais pobre da África. Ele foi o único lá que me deu dinheiro e eu ganhei ainda o prêmio lá. E quando eu ganhei o prêmio lá se abriram as portas para o filme no mundo. Ou seja, a África sempre me abre os caminhos no mundo até hoje. Todos os filmes que eu fiz depois na minha vida, foi a África que me abriu os caminhos. A África ainda vai abrir os caminhos para uma redenção desse planeta, ainda. A África pode nos redimir.

Para mostrar o filme naquela época, que não se mostrava filme de longa metragem documentário nos cinemas, teve o movimento negro vendendo ingressos antecipados. Aí garantia para o exibidor já um dinheiro de antemão. Então o exibidor abriu a sala para mostrar o filme, entendeu? Mas foi o próprio movimento negro que vendeu inicialmente ingressos antecipados. Teve proteção de pessoas que compreenderam a obra dele. Eu procurei dinheiro daquela Odebrecht. Nunca vi. Até que um diretor da Odebrecht se apaixonou pela Beatriz e aí queria conhecer a Beatriz pessoalmente. Aí foi quando estávamos no Rio de Janeiro já fazendo a mixagem.

Marcamos no CT, até ele veio, conheceu a Beatriz e ficou todo feliz. Ele já é falecido. Então a Odebrecht não deu dinheiro. Mas quando a gente foi lançar o filme em Salvador, ele deu pra mim, para Beatriz, o carro dele com um motorista para nós 24 horas. Ele publicou nas casas editoriais da Odebrecht, todos os panfletos do filme, todos os cartazes, tudo o que ele pôde me dar ele próprio para Beatriz, ele deu. Nós estávamos as duas lá em Salvador que nem duas princesas, com um táxi na porta, 24 horas pra qualquer lugar. Mas você acredita que a Odebrecht, que patrocinou tantos livros de cultura negra e tal, eles não quiseram dar um tostão para o filme?

Eu fui no Bradesco, que as escolas Bradesco adotaram o filme Ôrí nas aulas de história, e eu fui pedir pra eles R$ 100.000 para me ajudar a pagar o laboratório Mega, que estava estourando a imagem. Eles me enrolaram e não me deram nada.

As pessoas não percebiam, entendeu? Não percebiam. Eu fui de porta em porta, trabalhei bastante para conseguir. E o único dinheiro que eu consegui foi no Banco do Nordeste para a restauração digital, porque o Roberto Smith, que era na época o diretor presidente do Banco do Nordeste, era um sociólogo.

Então ele viu o filme como filme sociológico e ele tinha trabalhado na criação da Sudene, com o Celso Furtado. Celso Furtado foi o criador da Sudene. Então, ele é um homem que tinha uma visão muito mais avançada do Brasil. E quando sobrou o fundo do tacho da Lei Rouanet, durante dois anos em seguida ele me deu o fundo do tacho da Lei Rouanet para digitalizar. [1]

Foi em 1987, 1988. Olha isso, eu tive uma proteção dentro do laboratório Mega que bancou sem eu pagar a restauração digital do filme. O Fábio Fraccaroli, um grande restaurador de filmes brasileiros, que fez a restauração do filme. Ele disse que foi o melhor trabalho de restauro que ele fez. Olha que um dia ele me telefonou e falou: “Raquel eu quero que você venha aqui no Méier, que nós terminamos o filme.” E eu digo: “Mas como vocês terminaram o filme se não consegui esse dinheiro, não consegui esse dinheiro, não consegui esse dinheiro.” Então ele falou: “Não, não, você tem um protetor aqui dentro que você não sabe”, olha a história.

Quem me protegeu foi um dos diretores do laboratório Mega, que na verdade era um monge budista. Olha só, que loucura a história. Tanto que, logo depois, ocorre a falência do Laboratório Mega.

Porque eles fizeram sem cobrar no Mega. Olha, eu fiquei muito triste porque foi maravilhoso trabalhar lá dentro. Era uma equipe sensacional. Os cineastas brasileiros mais maravilhosos frequentavam aquele laboratório. Você entrava naquela sala de visita com aquelas poltronas superconfortáveis, aquelas pessoas maravilhosas, sentadas, conversando. Tinha pãozinho de queijo quente o dia inteiro. [RISOS] Olha, era um luxo trabalhar ali. E eu me senti tão privilegiada. Tive grandes fotógrafos que trabalharam comigo. Foi uma felicidade mesmo e o filme ficou muito bem restaurado. Você vê, um filme de 50 anos, tecnicamente, ele é um filme novo, entendeu? Tá em alta definição. Então tive muita ajuda lá, entendeu? Eu acho o seguinte: quando uma coisa tem que acontecer, vêm as energias necessárias, vem quem tem que ajudar.

Quando uma obra, ela tem uma significação para a gente dar um passo evolutivo em algum sentido, vem, vem a energia de proteção, vem o dinheiro. Às vezes você não tem nem como pagar a conta do dia seguinte e o dinheiro aparece. Você não sabe nem como. Mas é isso aí. É uma coisa assim. Eu digo se o filme é o que é, porque ele também é um somatório de muita gente que deu o coração, que deu à vontade, que tinha vontade de trabalhar por um mundo melhor. É o momento idealista das nossas vidas. Porque a gente é hoje, com tudo o que a gente vê no mundo.

Muitas vezes a gente não sustenta o nosso idealismo no ponto que ele tem que ficar né. A gente às vezes se pergunta se vale a pena. E olha o que acontece. Aquele momento foi um momento que nos uniu no cinema. Hoje o cinema é fragmentário, a gente nem sabe quem está filmando ali. Um ajudava, o outro emprestava o equipamento, um não podia filmar, mas outro ia no lugar. As pessoas faziam muita coisa de graça. Mas vê se hoje alguém faz alguma coisa de graça. Hoje ninguém faz mais nada de graça.

Sobre o Ylê Xoroquê e as religiões africanas

O Terreiro do Ylê Xoroquê me foi apresentado por uma jornalista. Infelizmente, eu vi no ano passado que ela faleceu, a Mirna Grzich. Ela conhecia muito o pessoal do movimento negro. Ela já vinha se interessando e escrevendo sobre isso. E ela disse assim pra mim, que o terreiro do Ylê Xoroque, era muito interessante para eu ir pesquisá lá, porque todos os membros do movimento negro frequentavam esse terreiro. Esse terreno era conhecido do pessoal do movimento negro. Por que eles frequentavam aquele terreiro? Eu não sei, mas eu tinha um interesse nele.

E, se tratando da cultura afro-brasileira, de ver como eles pensavam no campo político e também como eles pensavam no campo também de uma espiritualidade africana. Porque o meu primeiro filme buscava documentar o renascimento da pessoa dentro do candomblé, dentro de uma concepção africana do mundo e da personalidade humana. Então, o meu primeiro filme é sobre um ritual de iniciação de Iaô, Quando a Iaô é recolhida, ela é iniciada em toda uma forma civilizatória de matriz religiosa africana e ela recebe um novo nome, no roncó. Então ela recebe um nome africano. Ou seja, ela não é mais nem escravo, nem um ser colonizado. Ela renasce num campo civilizatório societário-africano, e ganha um novo nome. É por isso que o Wndebeoacy fala assim: “O meu nome não é Osvaldo Rodrigues Júnior, que era o nome do Senhor, do Senhor, da casa onde eu nasci. O meu nome é Wndebeoacy” porque Wndebeoacy é um nome negro.

O nome negro é aquilo que eu recebi quando eu me iniciei no Ogum Xoroquê, então eu filmei esse processo de como que se inicia uma Iaô de Ossanha e uma Iaô de Xangô, Como é que se prepara, até o ritual da saída das Iaôs, e até o momento em que ela grita o nome africano dela. Então já era aquela questão do estudo, da identidade individual, de como a personalidade se reconstrói dentro de uma concepção africana de mundo.

Era muito mais uma busca de entender quase que uma nova psicologia de renascimento da cabeça do homem negro, não mais colonizado, nem escravo, e dentro de um novo mundo, dentro de uma concepção africana de mundo, mesmo que ele estivesse ali, num terreiro, ou na Vergueiro em São Paulo, entendeu?

Ali algo fez nele renascer quase que uma essência da África. Então, esse foi meu primeiro filme, e já no Ôrí, eu queria sempre estar lidando com a espiritualidade e a política. Você vê que aparecem pessoas dentro das discussões, assembleias e dentro também do ritual religioso né. É muito difícil, eu não sei se o Ôrí chegou a atingir esse ponto de abordar, mesmo naquele movimento daquela época, dentro, enfim, do que as esquerdas pensavam, da consciência humana, do aspecto até materialista que envolvia esses conceitos, entendeu?

Mas, ao mesmo tempo, o conceito da espiritualidade estava presente, ainda naqueles homens, aqueles militantes. Eles viviam um certo conflito entre a luta política e, como vamos dizer, se formar internamente como um ser livre, fora da história de escravidão e fora da história do colonialismo cultural. Então eu vinha dessa formação sociológica. Como é que interage a política com a religião, o espírito com a matéria, sabe? Isso é uma coisa que está presente no filme Ôrí como pano de fundo, sempre.

Agora, porque aparece aquele Exu? Porque dentro da cosmogonia, Yorubá, Nagô, Exu é o primeiro orixá invocado em todos os rituais. Os rituais abrem com uma invocação de Exu. Porque é Exu. Ele é o orixá que abre os caminhos. Ele abre os caminhos e ele abre também a relação entre o céu e a terra. Ele é o intermediário entre o ser humano encarnado e as divindades da sua pré-consciência. Então eu estudei muito Os nagôs e a morte, a tese da Juana Elbein. Então, claro, eu tive muitas coisas que eu estudei como formada em Ciências Sociais antes de fazer esse filme.

Até eu vou recomendar depois para vocês verem a bibliografia do filme. O filme tem um estudo bibliográfico, a bibliografia e os estudos que acompanharam a feitura do filme. Pela bibliografia, vocês vão perceber todo o meu caminho com relação à simbologia, entendeu? Como eu usei a simbologia aqui, no caso, é o símbolo do Exu, porque o que o que o Ôrí é? É uma abertura de caminhos. Então tinha que ter o primeiro orixá invocado. Então eu, quando eu me liguei ao terreiro Ylê Xoroquê, que eu logo fui convidada para ser Ekedi. Já fui iniciada. Eu fui iniciada, eu fiz uma raspagem de cabeça e eu passei a acompanhar as consultas com o Exu da casa, que era na verdade um caboclo, Senhor Coronel.

Então eu fui aprendendo a linguagem dele e eu o ajudava nas consultas. Eu traduzi as palavras africanas para as pessoas que chegavam. Fui começando a aprender sobre essa relação entre céu e terra dentro do candomblé, que era um dos propósitos também do filme. Então, o filme começa dessa maneira. Claro, eu queria que o filme depois se voltasse para o planeta Terra, que mostrasse os movimentos populacionais. Como que esses padrões culturais foram surgindo, mas não teve como. Mas aí eu entrei com as navegações direto, entendeu? Naquele momento, como a Beatriz diz, povos que até então não se conheciam, não se tinham contactado, que eram, na verdade, três continentes. Foi um encontro entre os três continentes. Então, quando fala do encontro entre os três continentes, eu fui evocar a África.

Então, usei os meus materiais, fui me guiando por um sentimento com relação as coisas que eu queria que o filme tivesse. Ou seja, essa abertura de Exu, depois, essa evocação do continente africano. Os componentes dessa história. E depois, como é que as próprias comunidades foram tentando contar essa história. Então aparecem os povos Dogon na escola de samba, entendeu? Eu fui muito assim. Eu sei disso por uma guiança interna, claro, conhecendo muito bem meus materiais, para saber que materiais podiam ser usados, do que estava filmado. Que eram acho que 52.000 pés, se não me engano, tinha muito material filmado, do material filmado o que poderia, vamos dizer, traduzir aquele símbolo, aquela abertura e daquela abertura, como é que ela termina? Para onde ela vai?

Foi sendo como todo o documentário, apesar de que ele tinha, vamos dizer, algumas coordenadas. Eu tinha ponto número um, navegações. Ponto número dois… Eu tenho que recuperar porque eu tenho caixas e caixas desses estudos. Foi um roteiro estudadíssimo. Então eu sabia de que palavra de uma pessoa, eu ia para a palavra da outra porque estava desenvolvendo o assunto que a anterior desenvolveu. Eu tinha até umas sequências maravilhosas, que eu cheguei até a montar, como a vinda do Papa para conseguir consagrar a Basílica da Aparecida do Norte. Porque também tinha essa relação de um candomblé bantu. Como é que o candomblé bantu incorporou o ritual católico? Porque é o que aparece. Aparece já uma nova Igreja Católica, aquela Igreja que sincretizou com a matriz religiosa africana.

Essas relações, eram realmente simples, sincréticas, porque o Ylê Xoroquê era realmente um terreiro Angola Muxicongo, e a gente sabe que o antigo Reino do Congo foi realmente o primeiro que interagiu diretamente com os portugueses, tanto no sentido de absorver padrões, vamos dizer, da visão de mundo do catolicismo, do cristianismo, como no sentido de permitir a interação cultural. A rainha Nzinga ela só reagiu, porque ela própria adotou muitos padrões europeus na vida dela. Na própria vestimenta dela, ela se vestia como uma nobre portuguesa. Mas o seguinte, na hora que ela percebeu que os portugueses estavam adentrando o território, aí ela se tornou uma Jaga, em uma Imbangala, como a Beatriz coloca e o Roy Glasgow também na obra que ele fez sobre a Rainha Nzinga. Ela passa a fazer com os portugueses as mesmas táticas de guerra dos Jagas Imbangalas [2], tanto que ela conseguiu impedir os portugueses de adentrar o território africano. Se você for ver, os portugueses só conseguiram adentrar um pouco através do Rio, do Rio Congo. Eles conseguiram adentrar uma parte do rio. Acho que esqueci, meu Deus, esqueci o nome desse rio. Bom, minha cabeça está esquecendo muito nome, infelizmente. Mas enfim, vai ver, eles conseguiram adentrar pelo rio, mas se você for ver os pontos que eles conseguiram tomar eram só pontos nos litorais. Eles não conseguiram adentrar no território, chegar às famosas minas de prata que eles ouviram falar que tinha. E eles queriam a prata.

Agora, na história da penetração portuguesa, você vai ver que eles só ocuparam regiões litorâneas. Eles não conseguiram adentrar o território porque a rainha Nzinga, com as práticas de Jagas Imbangalas, que foram grandes guerreiros africanos, ela conseguiu repelir a penetração portuguesa. Se fala que em contatos entre a rainha Nzinga e os holandeses, que conseguiram tomar territórios dos portugueses para tentar, junto a vinda com os holandeses, isso a Beatriz que traz no filme, tentar uma resistência à penetração colonial portuguesa. Mas são coisas da história que a gente nunca vai saber.

Hoje, o homem se devota a uma energia, ou uma entidade, ou a um santo que está fora dele. Mas nas religiões africanas, não. A divindade está dentro do homem. O homem é Deus, e também, é o homem. Você vê que hoje dentro de toda a espiritualidade moderna, se mostra como é importante para o próprio cosmos a evolução do ser humano, que está passando por tantas transformações nesse momento de crise planetária. Porque o homem tem que contactar essas zonas mais evoluídas, onde ele é pleno. Lá no transe não tem a história da escravidão, ela está apagada. Porque o indivíduo está numa zona onde ele é Deus, ele é a divindade.

Então, quando aparece ali Oxum no filme, o Oxum aparece no Ôrí, quando aparece a Ossanha, quando aparece Xangô nesse filme. Ylê Xoroquê, com toda aquela paramentação daquela roupa, com os instrumentos rituais, um machado. Tudo o que representa a força daquele campo. Porque o que é o Xangô? É um campo energético. O que é o sangue? É um campo energético ligado às entidades da natureza, certos elementais né. O que é Xangô? Xangô também está ligado a certos campos da vida elemental, mas também ele está ligado a um campo hierárquico, porque ele faz parte de uma hierarquia guerreira.

O ser humano no transe, ele atinge essa sublimidade do ser total que ele é, não aquele ser humano, entendeu, que está ali, sofrido, tomando ódio. Naquele momento, ele está no reino dele, o reino das águas, no caso da Oxum, das águas doces, entendeu? No caso de Nanã Buruku, ela está ali, nos pântanos, ela está nos musgos, ela interage plenamente com o campo energético ao qual ela pertence. E aí ela recebe toda aquela energia, todo o poder que aquela energia lhe dá. Entendeu, para o seu equilíbrio físico, mental e emocional.

Então você vê que coisa maravilhosa, é lá onde o indivíduo se cura. Você vê que na própria África, não tem essas doenças psíquicas que tem na nossa sociedade, porque quando tem um desequilíbrio psíquico, o que se faz? Você leva o indivíduo para sua comunidade, onde ele é acolhido, onde ele é amado e cuidado. Ele é banhado com ervas, com plantas entendeu? Para que ele se reconecta com a sua origem divina. Por que existe a depressão? O que é a psicose? O que a neurose? É quando o indivíduo está desligado dessa coisa superior dele próprio. Dessa consciência superior dele próprio, que habita esses reinos superiores da supra-consciência, os campos lumínicos, entendeu?

Então o indivíduo se cura, muitos intelectuais atuantes, os baianos, são um grande exemplo disso por causa da potência. Da importância que têm os terreiros de candomblé na Bahia, mas em todos os campos do Rio de Janeiro também bastante. A Beatriz, ela se tratava com um pai de santo, ela tinha os seus conflitos. Ela era um pouco bipolar, entendeu? Ela poderia, às vezes estar numa infusão e depois ela caía, entendeu? Claro que pessoas que estão como ela também, que estava no processo ainda, porque a gente está sempre se reconstruindo né. Em cada época a gente passa por uma prova, uma necessidade de a gente se reconstruir como pessoa humana, como personalidade, como presença no mundo, entendeu?

Ela tinha um pai de santo que ela frequentava, que também cuidava dela. Para que ela estivesse bem, fazia suas obrigações, entendeu? No terreiro e em tudo. Eu, quando eu me iniciei no candomblé, como era um terreiro de origem bantu, era um terreiro que recebe quem vem de fora. Tem já essa coisa do sincretismo, eu também fui muito curada quando, apesar de que eu tive o cargo de Ekedi, porque pela própria minha evolução espiritual, eu não virava no santo, eu não entrava no transe, porque eu já tinha uma outra camada de evolução espiritual. Mas eu era uma Ekedi, uma guardadora de santos, isso sim, uma guardadora.

Eu aprendi muito sobre o meu orixá de cabeça, que é Nanã Buruku, apesar de que eu tenho um segundo Obaluaiyê e um terceiro Ogum. E sempre tive essa coisa da cura na minha vida, porque eu também sou terapeuta. Então, eu sempre tive essa coisa na cura. Você vê que quando eu descobri que eu era de Nanã, mas que eu tinha a Obaluaiyê e tinha um terceiro Ogum, me jogou uma luz sobre a minha pessoa. Eu aprendi a estar no mundo de outra maneira e entendi que os meus desafios, os meus sofrimentos, eram porque eu era de Nanã Buruku.

Porque a Nanã, olha só, que coisa incrível, Nanã foi tendo os filhos dela na beirada do mar e deixando pra Iemanjá e Oxumaré cuidar. Olha que interessante. Beatriz era de Oxumaré, e eu de Nanã. Então, de alguma maneira, a Beatriz como Oxumaré, ela entrou para cuidar também dos frutos dessa obra, para me ajudar junto. Ela é uma cuidadora dessa obra, como eu sou também. E se me descobrir de Nanã, que eu fui tendo os filhos, que são filhos, que não fui eu que criei, é uma coisa assim que me joga muitas luzes sobre meu próprio desafio de vida, sobre a minha própria questão da maternidade na minha vida, os grandes desafios que eu também tive, porque eu também sou filha de povos diaspóricos.

Os meus pais fugiram das guerras na Europa e vieram para o Brasil. Sou filha de uma mãe polonesa e de um pai russo. E, recentemente, fui a um processo terapêutico de cura que eu passei ligado á antepassados me levaram lá para a Cracóvia. Sabe? Entre aqueles judeus religiosos, que não aceitavam as mulheres, com o meu pai entrando no meio do caminho para permitir, através do meu pai, jogar uma luz sobre a questão do feminino na minha própria vida. Foi muito bonito isso pra mim, foi lindo, porque de repente eu estava lá diante daqueles rituais, daqueles velhos judeus, com todas aquelas coisas secretas, onde mulher nunca entrou e até hoje não entra. Mas o meu pai entrou para ser uma espécie de intermediário para minha própria liberação dessa história.

Porque uma vez ele disse assim: ”Ah, Raquel, o teu sofrimento. É isso porque você carrega com você todos esses seus ancestrais que foram mortos, perseguidos, entendeu? E você tem que dizer para eles que você já vive numa outra sociedade, e que você os compreende e ama eles, e quer que eles também se libertem e você tem que se entregar eles, entrega eles!” Porque eu digo assim: Os negros precisam também entregar essa história, essa história de tanto sofrimento e perseguição e morte, porque fica carregando essa bagagem que não permite dar o passo seguinte, você entendeu?

Ele tem que ficar se afirmando diante de uma sociedade. Ele tem… Ele tem que tem que dar o passo seguinte, claro, é um mistério, esse passo seguinte é um mistério. Por isso que eu digo que tem que estudar muito ainda filosofia e ética sobre tudo, porque como chegar nisso pra mim ainda é um desafio. Mas eu acho assim que uma obra como o Ôrí, ela é uma semente para isso. Ela é, e eu hoje fico muito feliz de ter conseguido fazer isso, porque eu tive momentos que eu achava que eu não ia conseguir terminar, mas sempre teve muita proteção. Quando uma coisa tem que acontecer, aparece a sustentação e a coisa acontece, entendeu? Ninguém queria dar dinheiro. Ninguém quis dar um tostão para um filme sobre negros. E eu era uma mulher branca. Me recebiam bem com cafezinho, com chazinho, com boas conversas. Mas nunca ninguém me deu um tostão.

Eu acho o seguinte, eu acho que tem um aspecto importante e na época eu fui criticada por algumas pessoas. Entendeu, se eu estava respeitando ou não respeitando certos fundamentos de estar filmando no terreiro de candomblé, de tá como mulher branca entrando nos bailes black onde branco não podia entrar. Entendeu? Tinha uma coisa assim, proibida, como se quisesse dizer o seguinte: Quem documenta isso é perigoso. Pode abrir um flanco para o ataque, entendeu? Então eu digo assim, muitos negros me criticaram naquele momento pelo modo como eu filmei o candomblé, pelo modo como eu filmei os bailes.

Porque quando a gente entrou naquilo. Primeiro era proibido branco entrar. Era mesmo proibido. Foi muito difícil ser aceito para poder entrar lá com os diretores do Chic Show, o Élcio e que me ajudou muito, porque era uma questão de confiança. Deixa, ou não deixa essa mulher entrar, deixa. Deixa ou não deixa essas pessoas entrar, e a gente entrou amarrados. Nós estávamos amarrados uns nos outros, a equipe toda passando uma corda na cintura, porque eram 10.000 jovens ali dentro. A gente não podia se perder no meio daquilo. Nós entramos amarrados, todos, o técnico de som, a diretora, os fotógrafos. Amarrados com uma corda na cintura pra gente não se perder!

Foi incrível isso. Mas, por outro lado, você vê, a gente entrou, a gente fala hoje entrou naquela vibe, que era uma energia tão maravilhosa, tão contagiante, de alegria, de comunhão entre os iguais e de apreciação de estar naquele lugar, de gratidão, de estar naquele lugar entendeu? Que a gente estava naquilo, entrava naquele campo de energia, de vibração, tanto que você vê a câmera do Hermano, é incrível como ele fotografa certos rostos das pessoas e como aquilo traduz o olhar da pessoa. O modo como ela olha para um lado para o outro, procurando se vê onde ela está, e com quem ela vai se relacionar. E a gente ali com a câmera e com a câmera do Hermano. Que é um ser humano, de um coração grandioso, de uma cultura, de um respeito. É um cearense que se criou na Bahia, que veio da cultura do Crato, que ama o povo brasileiro, entendeu? Então, a gente estava ali também, em uma atitude de amor por aquilo tudo e as pessoas se colocando pra nós. As pessoas se colocavam pra nós, as pessoas diziam filma isso, filma aquilo, as pessoas se colocando para nós, entendeu?

E a gente nunca teve, assim, essa coisa de não fazer nada fazer tudo ser sobre a gente, porque a gente fazia uma coisa sobre a nossa interação com aquilo. Então a gente, o filme nunca é um filme sob eles, ele é sempre um filme de dentro. Tô dentro. Estou aqui, estou vivendo junto, estou sentindo junto. Então, na hora de montar, era muito emocionante. A gente chorava muitas vezes montando o filme, chorava porque a gente também se emocionava muito, muito, porque aquilo representava um momento muito importante de ampliação do nosso campo de vida, do nosso campo de relacionamento.

Sobre a alteridade e o amor

É um trabalho meio único nesse sentido, porque era como os irmãos [Villas-Boas], esses que foram contactar as tribos isoladas. Eles caíram de amores uns pelos outros, os isolados, entendeu? Caíram de amor por esse Bruno que foi assassinado (Bruno Pereira), e esse Bruno caiu de amor por eles, entendeu? Quando você vê o filme do Andrea Tonacci, Serras da Desordem, que é um filme, não sei se vocês conhecem, um dos filmes mais incríveis que foi feito sobre índio no Brasil, entendeu? Ali um caí de amor pelo outro. Porque eu acho assim que quando você não tem julgamento, quando você está reconhecendo o outro como o seu igual, quando você vai aprender com o outro alguma coisa, o outro percebe. Olha, eu vou falar uma coisa muito íntima para vocês, porque eu adoro o Eduardo Coutinho. Ele me ajudou muito na minha pesquisa sobre o Cinema Novo. Ele foi de uma grande generosidade. Ele que abriu para mim todos os arquivos do Cinema Novo naquela época que eu estava pesquisando junto com o Avellar, do Jornal do Brasil. Eles conheciam profundamente os arquivos do Jornal do Brasil.

Eles me abriram tudo, mas no final da vida, não é todos os filmes do Eduardo Coutinho que eu aceito, porque eu acho que em algumas vezes ele, vamos dizer, entrou com muita força em certos ambientes. Ele constrangeu as pessoas, entendeu? Claro que não diminui o valor da obra dele, mas em alguns momentos eu identifiquei isso e me deixou triste. Me incomodou, diante da grandeza que a obra tem em alguns outros aspectos. Então, mas eu também acho que as circunstâncias de cada filme levam um certo tipo de abordagem.

Mas eu acho que a gente fez um filme com muita pureza, sabe, a gente era um momento que não tinha assim de uma maneira tão exposta como hoje. Essa coisa do preconceito racial, essa coisa de ser você negro, você é então é isso ou aquilo, sabe? Eu acho que a gente estava de uma maneira muito pura diante das coisas que a gente estava fazendo, sem nenhum julgamento. Então, quando você não, quando você não está julgando, o outro percebe. O outro percebe quando ele tem que mais fazer teatro do que ser autêntico. Tem que fazer uma cena, dizer alguma coisa. Mas quando você está assim, de um modo bem natural, bem participativo, as coisas vêm, se mostram para você porque une coração com o coração, alma com alma. É a mesma coisa que dizer assim: “Ah, estou procurando minha alma gêmea. Onde vai aparecer a alma gêmea que tem que ficar comigo.” Então todo mundo diz “Será que vai ser na primeira esquina que eu vou encontrar a minha alma gêmea?” Mas quando você está realmente receptivo, para uma coisa pura do coração, pode acreditar que até aparece numa esquina. Entendeu? Porque nós, seres humanos, temos a capacidade de atrair para nós tanto o bem como o mal.

Nós, seres humanos, somos terríveis. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso pensamento. Nosso pensamento tem que ser sempre para o bem geral de todos e da nação. A gente tem que ser muito cuidadoso, porque se você entra numa vibe mais de vibração, mais baixa e tal, você acaba atraindo alguma experiência não tão agradável para você. Então, não sei, talvez a gente fosse mais jovem, mais puros, na nossa maneira de estar no mundo. Que as pessoas tiveram confiança também de interagir com a gente, entendeu, de aceitar a nossa presença. E também tem um aspecto muito importante o tempo. Hoje em dia tudo se sabe. Os custos de fazer cinema, entendeu? Você vê que é um filme que teve um tempo longo de feitura para eu poder filmar aquelas coisas que eu filmei dentro do terreiro de candomblé. Precisava de uma amizade, de um relacionamento sedimentado.

Não de uma estudiosa que vem da USP quer filmar um ritual de iniciação de Iaô. Eu vivi dentro do terreiro. Eu ia toda semana, participava da comunidade, de fazer comida juntos, de sair, comprar uma coisa ou outra que estava faltando para cozinhar para todos, de comer junto, de, vamos dizer, de receber quando as pessoas que vinham procurar, atender as pessoas. Durante cinco anos eu vivi dentro desse terreiro antes de filmar lá dentro. Isso determina toda a qualidade do que acontece, porque ali a câmera nem aparece. Não é dizer que as pessoas vão posar para a câmera ou vão se restringir porque estão diante de uma câmera. Foi tudo muito natural né. Porque a gente já convivia com as pessoas. Então, da mesma maneira que esses pioneiros que foram contactar essas populações isoladas.

Enfim, teve coisas iniciáticas para que a pessoa pudesse sentar e conversar com eles. E de acordo com a disposição interior, eles sabiam quem era do bem e quem não era do bem. A gente sempre percebe quem é do bem, quem não é do bem. A gente percebe, às vezes, a gente é meio trouxa de não seguir as nossas intuições. A gente entra numas furadas, a gente sabe muito bem, às vezes, quando a gente teve uma intuição, é que a gente não seguiu o pacto que a gente pagou. Depois então tem esse aspecto intuitivo. Tem esse aspecto, talvez de você sendo conduzido mesmo, como instrumento de uma coisa maior, entendeu? Porque tudo aquilo não estava tão presente dentro de mim. Foi sendo construído.

Nota:

[1] Neste momento Raquel aparentemente se confunde com as datas da gestão Furtado à frente do MinC (86-88) e as datas do processo de digitalização de Ôrí, feito em um momento posterior, já com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura (promulgada em dezembro 1991).

[2] Jagas é uma designação genérica para os subgrupos étnicos nômades que invadiram o Congo e Angola durante o século XVI. O termo jaga-imbanggala designa, ainda, um povo guerreiro e antropófago que se localizava ao sul do Rio Cuanza e que operou “um papel ambíguo e central nas guerras angolanas, atuando tanto como mercenários para a captura de escravos, como guerreiros subordinados a Rainha Ginga em sua luta contra a invasão portuguesa.” Cf. FONSECA, Mariana Bracks. Nzinga Mbandi e as guerras de resistência em Angola: Século XVII. Belo Horizonte: Mazza, 2016.