Por João Lucas Pedrosa

“O tempo descontextualiza o trauma.

O trauma descontextualizado numa pessoa parece personalidade.

O trauma descontextualizado em uma família parece traços de família.

O trauma descontextualizado num povo parece cultura.”

- Reesma Menakem[1]

Uma das maiores preocupações de Isao Takahata durante a feitura de Túmulo dos Vagalumes (lançado em 1988) foi que, na equipe, apenas ele e o compositor Michio Mamiya tinham vivido a Segunda Guerra Mundial, pano de fundo da animação. O resto tinha nascido após 1945 e não tinham o trauma correndo pelas veias. E Túmulo… é, definitivamente, um filme sobre trauma. Sobre lembrar de um tempo sem redenção. Voltar a quando a perda foi evitável e ocorreu mesmo assim – olhar o erro no olho:

- O primeiro plano abre num fade in para Seita, o protagonista adolescente, trajando vestes militares e olhando diretamente para nós em fundo escuro. Sua voz, em narração, nos diz o dia em que morreu (será uma das poucas intervenções narradas por todo o filme) e ele vira-se para o lado – a virada, seguida da quebra de quarta parede, sugere estar a coisa olhada também ao nosso lado. A história a seguir pertence também ao mundo de quem olha a tela, afinal; daí a escuridão da introdução espelhar a da sala de cinema. Um over the shoulder revela que ele olha para o próprio corpo moribundo, que incide um foco de luz sobre a escuridão. Um lento zoom out na direção do menino fraco e ele se torna um portal para a estação de trem atarefada no dia “21 de setembro, 1945”, quando morre de fome. Já no começo, o movimento principal é traçado: a partida do lugar-então-presente (para o fantasma, o vácuo da memória; para o espectador, a sala de projeção) em direção ao lugar-passado (lugar geográfico da morte do protagonista); o narrador é o morto e o veículo da locomoção é a imagem do seu definhamento. Quando, após a abertura, o filme recua até quando ele e a irmã se despedem da mãe pela última vez antes de esta morrer num bombardeio, já sabemos qual será o fim deles. Estamos prestes a ver o processo dos irmãos em direção à morte. Estamos prestes a ver um filme que é uma autópsia.

- O over the shoulder em que se cruzam o fantasma de Seita e seu eu moribundo são tão enfáticos como irônicos. A forma fantasmática do protagonista não é limpa, mas está ainda nutrida – sua forma eterna é como um arquétipo seu, baseado na imagem do imediato pré-orfandade, pré-início do fim, no ponto onde passamos a acompanhá-lo após a abertura. O over the shoulder, assim, nos mostra a imagem que é ambos do eterno e do início olhando para a imagem do fim. Olha para o arrependimento, ao mesmo tempo que para o destino. O filme acabou de começar; a tragédia no filme é fato acontecido (passado) e a ser consumado em imagem (futuro). Assisti-lo é como assistir a uma sentença de morte.

- O movimento autopsial do filme é circular e vertical, porque para Takahata circular é a memória (indo do presente para o passado e vice-versa) e verticais são o tempo e o espaço. O filme gira enquanto se afunda, como uma broca. Por isso, termina com o espírito de Seita, sentado num banco à distância, olhando os edifícios da metrópole japonesa oitentista, enquanto o espírito da irmã dorme sobre a coxa; por isso, após a morte de Setsuko, vemos uma família voltando à sua casa em frente ao lago e matando saudades da vista, enquanto, na margem oposta, o depósito abandonado guarda os momentos de brincadeira solitária da menina em vida; ela é ambos memória e fantasma – e não é toda memória um fantasma?

- O giro de broca de Takahata fica-se à terra, pois escava pelas histórias que ela guarda. A ele importava o mapeamento dos lugares: o ponto de polícia que prende Seita quando rouba cana precisava ter as janelas vedadas com fita, para que os vidros não quebrassem em bombardeio; o depósito-caverna abandonado onde os irmãos residem existia de fato, assim como muitos outros lugares, reproduzidos com o máximo de fidelidade possível à Kobe da época. Projetar sobre a terra a imagem do seu passado concreto, num palimpsesto inverso. É a mesma terra e a desgraça pretérita é raiz encravada no chão presente.

- O giro de broca de Takahata é transcendental, pois precisa da impressão do tempo corrente para sentir no espírito a ação concreta de uma morte tão distante. Constrói sua transparência para atacar as opacidades, e desse ataque faz sua metafísica.

- Uma vez que crença está nos gestos inseridos no espaço e no tempo, a acuidade do movimento é indiferente. Neste filme, as personagens necessariamente não são de carne, ainda que suas imagens sofram as mazelas dela (os cabelos tomados pelo piolho, a pele tomada pela urticária, o corpo tomado pela desnutrição). A carnalidade da rotoscopia de, por exemplo, Ralph Bakshi, muito provavelmente trairia Túmulo. A morte aqui não toma corpos, mas carcome os personagens em sua bidimensionalidade, como um parasita devorador de abstrações. “Temos uma criança morrendo de fome, mas pelo jeito que aqui vemos, temos a ideia de uma garota morrendo de fome”, disse Ebert sobre o filme[2]. Como Eisenstein, Takahata quer atingir as dimensões virtuais do espectador, mas ao invés de conduzir uma leitura política pelo fervor da vibração intelectual, contagia em realismo psicológico a impressão da morte pela imagem da criança sucumbindo na guerra. Daí o jogo da transparência atacando a opacidade: os mecanismos que mostram o desfazer das roupas e o realce do esqueleto sob a desnutrida pele de Setsuko são os que assassinam à nossa frente um conceito de infância e de pureza – e por isso o neorrealismo de Túmulo é mais próximo de Vittorio De Sica que de Roberto Rossellini.

- É difícil as crianças não virem à mente quando pensamos em De Sica no pós-guerra. Os protagonistas de Vítimas da Tormenta, Bruno em Ladrões de Bicicletas, a bondade infantil do jovem Totó em Milagre em Milão. Existe um afeto puro – talvez o amor inato e intransitivo típico das crianças, que em poucos se mantém -, que ou se quebra pela crise (o amor entre os amigos que termina com o assassinato de um pelo outro, a devoção desmedida pelo pai que o testemunha virando um ladrão no desespero) ou se torna fantasia (a ascensão aos céus). É segurando-se com toda força à fantasia que Seita sela o destino de Setsuko e o seu. É suicídio, mas diferente do das crianças de Rosselini. Alemanha, Ano Zero e Europa 51 trazem crianças se atirando de alturas, encerrando a vida num brusco encontro com o concreto. Aqui, o movimento é contrário, os menores buscam uma evasão que não conseguem – estão presos ao chão, à vida e às suas regras. Seita rejeita cada desgraça que o acomete (sequer conta da morte da mãe para Setsuko), e se retira com a irmã da casa da tia (um lugar seguro onde é preciso engolir o orgulho) por se recusar a seguir o coletivo e tentar criar um retiro para os sonhos e brincadeiras infantis da irmã; as necessidades concretas não permitem que isso dure, e a cena em que Setsuko chupa uma bola de gude fingindo ser uma bala e faz bolos de terra que finge serem de arroz é a forma mais atroz da necessidade se impôr sobre a inocência infantil. A brincadeira não consegue burlar a fome, é uma briga injusta. Seita é suicida, mas Setsuko morre só por ser criança; é isso o que mais dói em sua morte.

- A cena dos vagalumes é categórica: Seita, numa sorte de caverna/depósito abandonado à beira do lago onde agora mora com Setsuko, solta vagalumes para brincar com ela à noite. Os pirilampos tomam a forma de uma parada da Marinha militar japonesa, da qual seu pai fazia parte: as luzes do mito ultranacionalista militarista nipônico. Mas os insetinhos já estão mortos pela manhã. A beleza deles era nada mais que efemeridade, depois da qual precisamos lidar com os corpos mortos que custou o intervalo de beleza (o monte de vagalumes mortos gatilha em Seita a lembrança do monte de corpos onde sua mãe foi jogada antes da cremação; a caixa que Seita levava no trem tinha Deus sabe quantos mortos). Daí os trajes militares que caracterizam Seita, e se desfazem no decorrer do filme.[3] O gesto assassino-suicida do protagonista é o mesmo do militarismo do país.

O projeto de Túmulo dos Vagalumes é transportar o trauma pelo tempo.

************

O correr dos anos é uma das coisas da qual não se escapa e, se já é raro que um filme sobre qualquer das guerras mundiais tenha um sobrevivente do evento na equipe ou que seja por ela consultado hoje em dia, logo será impossível. Como passa a ser lido um trauma global quando as pessoas que por ele passaram, como as células de um corpo, foram substituídas após os anos pelas mais novas?

Quero passar por dois exemplos estadunidenses que escolhem cruzar o retorno ao passado estrangeiro com o imaginário da cultura pop, especificamente o da comédia romântica: o primeiro é independente, o segundo não; o primeiro não trata de uma guerra mundial, o segundo sim; o primeiro dispõe do jogo de gênero para comentar sobre o núcleo social e o período abordados, o segundo não. Como Túmulo dos Vagalumes, os dois são narrativas de amadurecimento (ou exatamente de resistência a ele). As imagens assumidas e as imagens rejeitadas em cada filme revelam as intenções de seu respectivo cruzamento.

Maria Antonieta (2006), de Sofia Coppola, inicia ao som do pós-punk Natural’s Not In It, do Gang of Fours. Um canto irônico em volta da futilidade do sistema do prazer contemporâneo e da preguiça do ascetismo. Repackaged sex keeps your interest. Abre uma imagem de Maria Antonieta deitada num divã, e uma empregada vestindo seus pés num enquadramento bastante próximo de uma pintura neoclassicista. A rainha pega com a ponta do dedo um pouco da cobertura do bolo ao seu lado e dá um sorriso arteiro para a objetiva, arqueando as sobrancelhas à la Ferris Bueller. Dessa forma operará o longa, filmando a vida de Antonieta na realeza como a de uma protagonista de comédia romântica adolescente dos anos 1990-2000 subitamente importada à corte da França rococó (lembremos, tanto ela quanto o noivo eram adolescentes à época do casamento). Assim que ela pisa na França e a corte inteira vem recebê-la, ela agradece ao Duque de Choiseul, que arranjou seu matrimônio com Luís XVI:

- Eu nunca esquecerei que você foi responsável pela minha felicidade.

- E a da França, ele responde.

O diálogo entrega o que será a questão do filme: à adolescente noiva do neto do rei, a entrada na realeza significa o estado eterno de felicidade. Na prática, o vício do consumo. Extensivas festas, ostensivos trajes, jogatinas, construção de suntuosos jardins e demais retiros para evasão. A linguagem briga com a trama, pois a percepção idealizada do mundo – que chapa figuras políticas em arquétipos típicos de comédias teen (Luís XVI como o nerdzinho tímido; Hans Axel de Fersen como o garanhão sedutor; Madame de Polignac como a amiga saidinha) e bailes em videoclipes pop/indie, como no aniversário de dezoito anos de Maria Antonieta (a suposta maioridade) – rejeita seu próprio fundo político. A rainha é como a ouvinte do conto de fadas que acabou por se tornar de fato rainha, e levou o “felizes para sempre” ao pé da letra sem se dar conta da responsabilidade concreta envolvida. Sua maior preocupação, naturalmente, é a consumação do casamento e a concepção de filhos com Luís XVI. O sucesso do objetivo, entretanto, serve muito menos ao filme pela manutenção da linhagem real que com a satisfação do arco romântico – daí seu romance extraconjugal com Fersen que, apesar de não chacoalhar o casamento, ironicamente consuma um tão familiar triângulo amoroso.

Eis que a operação de Coppola é, ao mesmo tempo, crítica aos dois componentes envolvidos (a corte francesa e a percepção viciada da cultura de massa) pelo que os une: a alienação pelo consumismo. Maria Antonieta não difere muito de Seita em intenções, mas ao invés da crise, ela vive o sonho da ostentação que causa uma em seu respectivo fundo histórico – e temos a diferença entre o olhar vazio que o fantasma nos dirige em sua abertura e o sedutor e provocativo da rainha. Porém, o mundo responde. O indie rock que preenchia a faixa sonora pela predominância do filme é abandonado após uma curta sequência de troca de quadros, que condensa todos os anos de sua vida entre a recém-maioridade e a morte de seu filho, às vésperas da Revolução Francesa. A partir dali, o cenário passa a ser de perda, e o som passa a ser ambiente. E o ambiente grita. Os berros de seu bebê nervoso misturam-se com os do povo faminto e revoltado em seu jardim. Um momento decisivo da história de um país cuja rainha acabou de descobrir que existe. Ironicamente, a perda a aproxima da percepção do povo.

A classe popular não aparece pela primeira vez nessa altura do filme, mas está presente desde o primeiro plano, em que rainha e serva compartilham a mesma distância da câmera. Nessa tomada introdutória, o espectador escolhe se olha para Kirsten Dunst ou para a empregada, focada no trabalho. A contiguidade de plano enquadramento é proposital, assim como a tendência ao espectador/câmera cativos pelo olhar da estrela/elite; apenas depois nos atentamos aos arredores. A escolha da diretora segue a da Vênus de Urbino de Ticiano ou da Olympia de Manet, que justapõe os servos e a musa feminina em choque e ironia. O resto do filme, naturalmente, escolhe a protagonista, e daí em diante os trabalhadores são apenas figurantes. Quando cruzam ou até olham para a objetiva em tomadas de ponto-de-vista, o plano logo é cortado ou a câmera se vira para outra direção; o recorte perceptivo não perdoa. Numa noite, ela, enfim, olha para o proletariado na forma de uma furiosa massa miserável com tochas e paus sob sua sacada, bradando vozerio francês num filme anglofônico. Calma, Antonieta se curva em continência à massa, e eles entram magicamente em silêncio enquanto ela está abaixada. Mas assim que se levanta, o povo volta a gritar em fúria. A perspectiva de final feliz morreu instantaneamente.

Na última cena, finalmente, a fuga do palácio. Da carruagem, Maria olha melancolicamente para seu jardim, e seu marido lhe diz:

- Está admirando a sua avenida de limeiras?

- Estou dizendo adeus.

O filme foi arduamente criticado (não à toa bem mais nos Estados Unidos que na França) pela imprecisão com o estilo da época, e por apresentar em seu lugar um destoante e vibrante anacronismo. Mas Maria Antonieta é muito menos um filme histórico do que uma despedida da adolescência. Corte para o quarto da rainha, totalmente destruído. O silêncio reina. Fim.

Já Jojo Rabbit, de Taika Waititi, penso que seria o filme que a Maria Antonieta de Coppola dirigiria sobre a Alemanha nazista.

O vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado segue Johannes Betzler, uma criança de dez anos apaixonada por Hitler (que encarna seu amigo imaginário) em meio ao fim da Segunda Guerra Mundial, mesmo contexto de Túmulo dos Vagalumes. A parte mais bem sucedida do filme são os créditos iniciais, que, ao som da versão alemã de I Wanna Hold Your Hand, dos Beatles, junta imagens de arquivo de paradas nazistas e das mãos de seus seguidores levantadas. Hitler, à sua época, era de fato uma superestrela aos demais nazifascistas; uma esperta aproximação.

A esperteza logo abandona o filme, e o tom irônico que prometia outros ácidos paralelos entre o contexto fascista-eugenista abordado e a cultura estadunidense se entrega à comédia romântica pasteurizada. O arco é simples: Jojo descobre nas paredes de sua casa Elsa, uma garota judia refugiada que sua mãe abrigou; ele se apaixona por ela e começa a desconstruir seu nazismo. Existem algumas abordagens em que isto poderia ser não ser atroz, como assumindo a perversidade infantil do protagonista, como o contexto é efetivamente perturbador (e, assim, fez de Jojo uma criança perturbada), ou até mesmo ironizando as opacidades de um gênero leve sobre a tragédia (algo que me parece próximo a Verhoeven). Mas nada disso acontece. Afinal, é um filme Disney.

O produto segue uma estilização um tanto parecida com a de Wes Anderson em seus enquadramentos simétricos e paletas agradáveis, mas a graça pretendida pelo filme não se apresenta em críticas ácidas, diálogos espertos ou tempos alongados constrangedores. Está em sua similaridade com o teatro infantil. Existe uma graça específica numa encenação escrita pelas crianças de ambientes saudáveis, pois em suas cabeças não há a assimilação de situações monstruosas. Um certo absurdismo fofo toma forma, pois o associamos à pureza da mente ainda crua das crianças. As personagens que menores escrevem geralmente têm pulos súbitos de um ponto a outro de seu arco, ou simplesmente tomam um estado bruto, imutável. Como Ulisses, da Ilíada, que envelhece e ganha cicatrizes por fora, mas sua personalidade permanece sempre a mesma, como se a mente por nada tivesse passado. Ulisses, é claro, é a composição pioneira do arquétipo do herói, do inabalável espírito de guerra da Grécia Antiga. Já Jojo é a composição do quê?

Um argumento comum é que o tom do filme se pauta na subjetividade infantil do protagonista. Mas ele sofre mais do que o bastante para que hajam irretornáveis abalos subjetivos: ele sofre um bombardeio que o desfigura, perde sua mãe para o nazismo, testemunha menores, idosos e deficientes perdendo para o exército adversário e vê seu treinador militar (o mais perto de figura paterna durante a ausência do pai) morrer para salvá-lo dos estadunidenses. Sua mudança, no filme, é de um menino nazista até um “homem” anti-nazista (supostamente autônomo), mas suas personalidade e preocupações se mantêm em volta do arco romântico – inclusive sua virada ideológica parece mais movida pela paixão que pela morte da mãe. Me vejo obrigado a retomar a assombrosa foto de David Seymour da criança polonesa Teresa Adwentowska, mais conhecida como “Tereska”. Ela sobreviveu aos estilhaços de bala que danificaram seu cérebro durante a repressão nazista ao levante da Varsóvia de 1945, e passou fome por semanas na miserável Polônia pós-guerra com apenas quatro anos. O clique é de 1948, ela tinha sete para oito anos e estava então numa residência para crianças perturbadas. Ela desenha para a proposta de exercício “To jest hom” – “Este é o lar”[4]:

A confusão nos olhos e nos traços de Tereska berram as cicatrizes de uma mente que fracassou em assimilar o inassimilável e que agora sequer assimila o mais básico: um lugar de conforto e segurança. É gritante como a pureza na psique de uma criança que tem contato direto com a guerra não sai ilesa, assim como é autoral e extremamente desonesta a recusa do efeito da monstruosidade sobre a subjetividade infantil pelo bem da mera leveza de gênero, da ampliação do público-alvo.

Os três exemplos aqui citados envolvem, curiosamente, a morte da mãe dos protagonistas, em seus diferentes tons e intenções. Justaponhamos as cenas.

Em Túmulo dos Vagalumes, a mãe de Seita morre antes dos 20 minutos de filme. Ele a vê respirando pela última vez enfaixada e ensanguentada pelos ferimentos do bombardeio. Nos buracos dos olhos, nariz e boca, vê-se a textura da pele queimada e talvez o que mais se estranha em seu desenho sejam a protuberância triangular do nariz e o rosado desidratado dos lábios. A última vez que vimos seu rosto antes disso foi no traço animesco das demais personagens no filme: grandes olhos redondos, três traços no lugar de nariz e narinas, dois traços no lugar dos lábios. Mas agora ela porta as texturas, cores e relevos da carne morta e, no dia seguinte, apenas os vermes que comem sua carne podre se mexem no enquadramento. É uma imagem de choque, destoa bruscamente do estilo até então apresentado no filme, e do que aparece no decorrer seguinte. A marca de quebra estética que propõe a imagem é também a marca de quebra narrativa no arco dos irmãos: é o início do fim para eles.

Em Maria Antonieta, a morte da mãe aparece como detalhe e presságio do que será seu período final, marcado pela perda (da mãe, do filho, do reinado). O tom episódico do fato ganha seus subtons irônicos porque: 1. todo detalhe histórico ganha tom episódico e banal no conjunto etéreo, efêmero da linguagem do filme; 2. a mãe mal aparece no todo da obra, apenas mediada pelo irmão, que deixava claras as intenções maternas de manipular o rei pela filha, e então pela notícia da morte. Maria fica visivelmente abalada, mas o bucolismo do cenário em plano aberto continua contrastando com o tom geral da cena em que ela, de súbito e sem qualquer tato, recebe a notícia. O plano seguinte é seu irmão olhando a mãe morta sobre o leito, na paleta escura de luto. A perda é verdadeira, mas distante, não contígua, não imediata. Até a morte de seu filho, tudo (a distância da pátria-mãe, a fortuna e a proteção real a seu dispôr) favorece que Maria esteja longe da crise e da dor, por mais que, em última instância, as sofra. A verdadeira imagem de quebra para Maria é a da revolta do povo sob a sacada, imposta para fora do extracampo ou das periferias do plano.

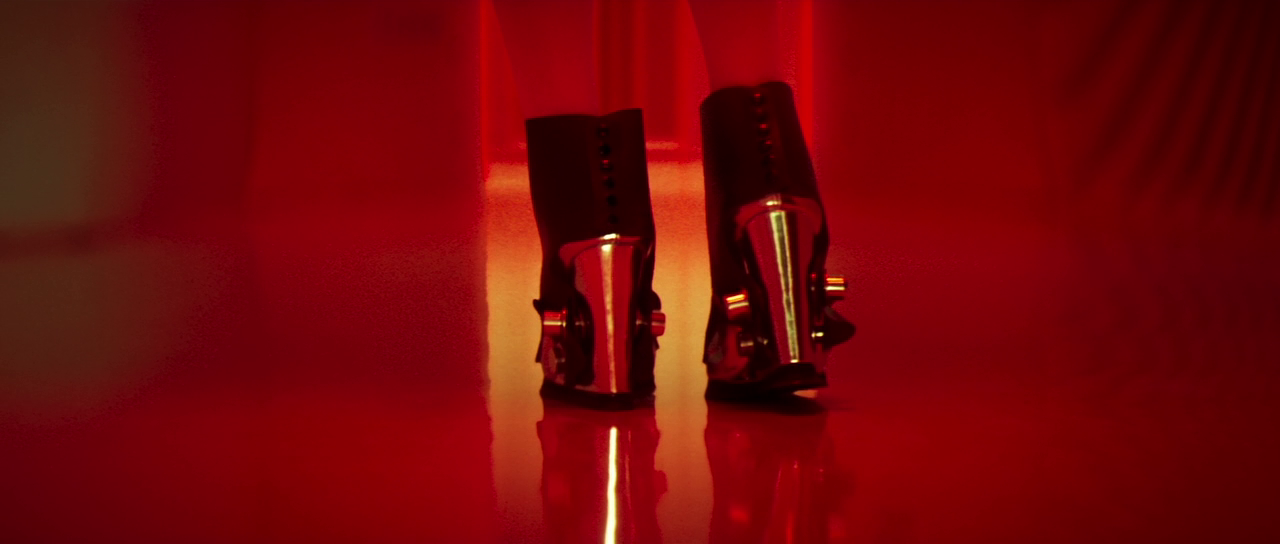

Já Jojo segue inocentemente uma borboleta azul que o leva, sem que ele perceba, ao sítio onde sua mãe foi enforcada. Os antinazistas lá são enforcados a céu aberto e ficam pendurados para que sirvam de exemplo aos demais, assustando os que talvez possam compartilhar oposições. Ele se abaixa para ver o inseto de perto e levanta-se quando ela voa, num tilt que revela os marcantes sapatos pelos quais a identificávamos em outros planos mais cedo no filme, logo antes da entrada de seu rosto. Jojo os reconhece e olha para cima, mas não temos seu ponto de vista. Ele chora e abraça os pés da mãe por um longo tempo. É fundamental que não tenhamos o contraplano do rosto rígido da mãe morta, provavelmente roxo e inchado, pois é a quebra que não permitiria a manutenção do teatro infantil. É uma imagem de trauma, e o trauma é de não retorno. Por isso a metonímia, por isso a fragmentação do cadáver. É necessário que o efeito depressivo da morte materna seja temporária; um efeito emotivo, não uma cicatriz. Por isso as tragédias não são acontecimentos na vida de Jojo, mas episódios: a reação a isso dura no máximo uma cena depois (como a tentativa de matar a judia, a despedida do professor após a derrota que conclui a guerra), e o filme volta à leveza das crianças. Do mesmo jeito funciona sua desfiguração: no extracampo. Quando ele volta ao plano, seu rosto está no lugar, com cicatrizes vistosas. Mas o corpo do protagonista é como o do filme: as cicatrizes em muito pouco tempo tornam-se sutis arranhões.

O problema de Jojo Rabbit não é ser um filme pró-nazismo, pois não o é (e o dia em que isso for metade do mínimo esperado de um filme, estaremos perdidos). O problema de Jojo Rabbit é ser um filme anti-nazista e anti-guerra por obrigação, por tabela; existe a cena da morte da mãe, existe a sequência dos débeis corpos nazistas restantes lutando uma luta perdida contra os estadunidenses. Mas isso não perturba o tom geral do filme, a leve alegria. Diferente de Maria Antonieta, o filme não dispensa as evasões com qualquer noção de crueza, e a manutenção do gênero a todo custo faz, no longa de Waititi, a guerra ser não muito diferente da briga entre mocinha e mocinho antes da reconciliação no baile. Depois que Jojo chuta seu Hitler imaginário janela afora e decide encarar o mundo com sua amada, seu look e pose são como a de um galã de filme dos anos 1980, com topete e mãos nos bolsos do blazer. O crescimento em direção ao rapaz livre da lavagem cerebral nazista é equivalente ao do rapaz com segurança de chegar na mocinha. À frente da porta da casa de cujas paredes ela acabou de descobrir que existia viabilidade de vida, os dois se olham frente a frente como antes do beijo em fim de romance meloso. E agora, o que fazemos?, ele pergunta. E Elsa puxa tímida e constrangedoramente uma dança, que cresce sob o som da versão alemã de Heroes, de David Bowie. O fim da guerra aparece como uma porta imediatamente aberta para o amor, e a construção dos heróis está terminada. Na prática, os dois são menores órfãos, o país está destruído e tomado pela miséria. Mas o filme se recusa a deixar-se assimilar a crise. Uma estrofe de Rilke vira epígrafe ao fim do filme:

Deixe tudo lhe acontecer

Beleza e terror

Apenas continue

Nenhum sentimento é final

Beleza e terror, no trecho, são tão inevitáveis quanto passageiros. São opostos, complementares, e podem ser assustadoramente próximos. Mas o filme faz a primeira rejeitar a segunda. Não existe em Jojo Rabbit o êxtase de encontrar a beleza após o terror, apesar dele ou sequer dentro dele escondida, porque neste filme o terror não existe; existe uma versão sua pasteurizada, empacotada para o entretenimento, para o pequeno prazer. Ele não aparece no filme como um estado que cruza a câmera (pois contaminaria a unidade do filme, ainda que pela quebra), mas circunstância de um momento específico, deslocado do conjunto (e por isso é corriqueira, facilmente superável). É um filme que não reconhece dispôr de uma beleza que não vem do mundo, mas da evasão projetada sobre o abissal. Por isso sequer é a beleza arrebatadora de que Rilke fala, que acontece. É fugidia, forçada, como as festas de Maria Antonieta. Um poema poderoso, tornado desculpa covarde na tela.

Penso que um filme desse tipo é tão execrável quanto inexorável, e é com um pavor profético de filmes como este de Waititi que Takahata fez uma obra tão cruel quanto Túmulo dos Vagalumes. Um filme que deixa o trauma de herança ao espectador. Desde os anos 1910, a guerra já era gênero cinematográfico, mas ainda tateava-se com delicadeza pelas reminiscências do trauma antes que se fizesse dele um mero pano fundo para experiências sensoriais alegres. É inevitável que se dê uma distância subjetiva de acontecimentos hediondos com o tempo; cada vez mais, eles se tornam um ponto numa história distante a um público imune – ou anestesiado – ao monstruoso. Mas não é inevitável o tratamento capitalista e abutresco sobre eles. Mesmo quando mediados pelo samba de gêneros de Tarantino em Bastardos Inglórios, sua violência não é elipsada ou episódica. Pelo contrário, é um filme alimentado por um visceral ódio antifascista. Seus planos jorram sangue, torturas, tiros e tripas vindas de todo lado em direção a todo lado. Diferentes ataques contra Hitler se encontram acidentalmente ao fim, matando ele como uns aos outros: a barbárie vence a barbárie de seu jeito anárquico e suicida. Não teria como o capitão da missão bem sucedida ser qualquer coisa tonalmente diferente de um caipira obcecado por escalpos nazistas, que marca suásticas com faca nas testas dos que deixa viver. No fundo, ele quer sangue. E é ao mesmo tempo a sede de sangue nazista e a consciência que ela vem do diretor e do público que alimentam a irônica retomada histórica. A violência é cartunesca, divertida, mas não depende da rejeição de um trauma, e sim da expiação de um ressentimento histórico, herdado. Em algum ponto, o exercício desse ressentimento se tornou estágio de abertura para o esgotamento de um dos pouquíssimos eventos tidos como consensualmente hediondos.

[1] “Resmaa Menakem – Racism, Trauma and Healing – Levitate with ….” https://open.spotify.com/episode/2UjwB3Na3DwXnplRAxt0yR?si=5yeHtFnzT42IRf3wp7-l_A. Acessado em 9 mai.. 2021.

[2] At the Movies with Ebert and Roeper: Grave of the Fireflies. Chicago, Illinois: WBBT-TV, 1994. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=yU3mZT0a9Rw> e <https://www.youtube.com/watch?v=_9WEyuMq0Yk&t=133s>.

[3] GOLDBERG, Wendy. Transcending the Victim’s History: Takahata Isao’s Grave of the Fireflies. 13p. In: Mechademia, Volume 4, 2009, p. 39-52, Minneapolis: University of Minnesota Press. Disponível em: <https://muse.jhu.edu/article/368618>.

[4] “David ‘Chim’ Seymour: Unraveling a 70-Year-Old Mystery | Time.” 12 abr.. 2017, https://time.com/4735368/tereska-david-chim-seymour/. Acessado em 5 mai.. 2021.