Por Luís Flores

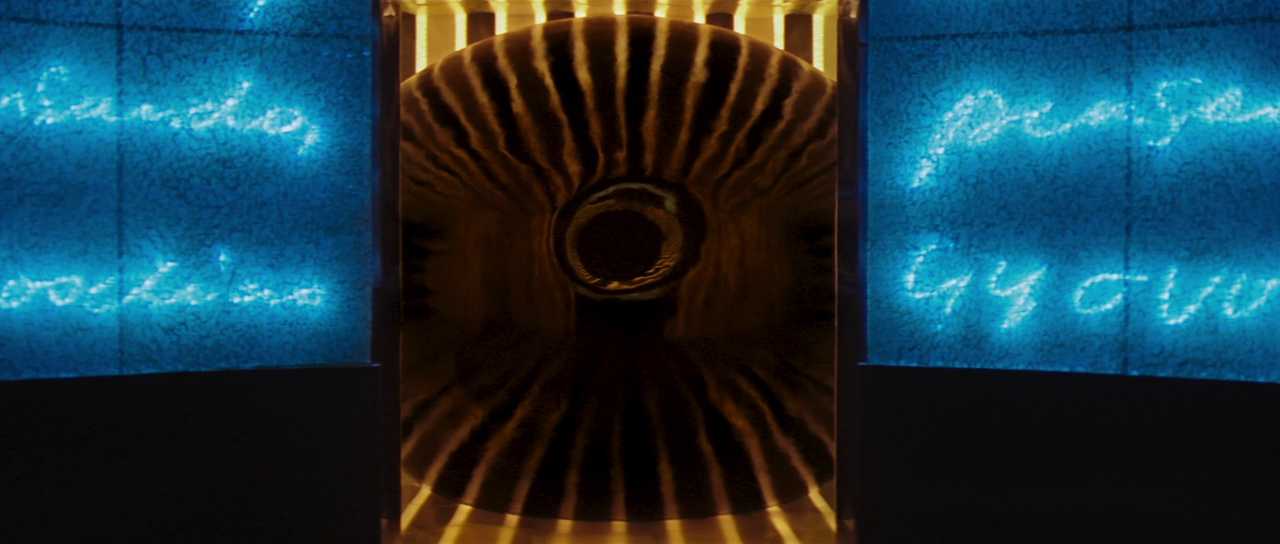

“Antes, quando alguém tinha um segredo que não queria contar a ninguém, subia até o topo de uma montanha, procurava uma árvore, fazia um buraco e sussurrava o segredo dentro. Depois, tapava com barro. Assim, ninguém o encontraria”. Essas palavras ressoam na abertura de 2046, terceiro filme da trilogia informal de Wong Kar-wai sobre o amor, iniciada com Dias selvagens (1990). Trata-se de um pequeno prólogo sci-fi, no qual a narração over — que situa a história no ano de 2046 — nos informa que “um trem misterioso parte para 2046, periodicamente”. Como se esse significante conjugasse o espaço e o tempo. Vemos imagens digitais, que representam, de maneira onírica, uma metrópole futurista com cores antinaturais, luzes neon e traços esfumaçados, mas cuja arquitetura geral pouco difere da Hong Kong contemporânea ou mesmo moderna (uma cidade qualquer de um tempo indistinto). 2046, cabe apontar, consiste no prazo para a transição de Hong Kong acordado entre Inglaterra e China, sendo portanto um ano limítrofe para os desígnios de autonomia e soberania nacional.

A narração, em voz masculina, relata que esse misterioso destino, identificado simplesmente pelo número-título, atrai passageiros que desejam recuperar suas memórias perdidas, “porque nada nunca muda em 2046”. Uma miragem, portanto, ou algum tipo de simulação hipermnésica, eternizada, de uma Morel ou Marienbad futurista. É o que parece sugerir a visualidade dessa sequência inicial, cujas cores e formas já mencionadas são acrescidas de um certo efeito de travamento na imagem, uma condição de atraso, lapso ou lentidão existencial. O narrador nos conta que ele próprio fora o primeiro a sair de 2046, sendo que a história do filme — que começa a seguir, em registro mais realista do que a abertura sci-fi, mas com a fatura aproximada de um maneirismo tardio — estabelecerá uma correspondência alegórica com o preâmbulo, sem nunca ficar claro se é passado ou futuro o tempo que se esvai.

Acompanhamos os mementos amorosos de Chow (Tony Chiu-Wai Leung), o jornalista e escritor honconguês que escreveu um livro homônimo ao filme, cuja narrativa corresponderá, em certa medida, ao preâmbulo que vimos — mas não de maneira direta ou equivalente. Chow encontra quatro mulheres principais, em idas e vindas: Su Li-zhen (Gong Li), a jogadora que inicialmente parece ser o seu grande amor; Lulu ou Mimi (Carina Lau), antiga amiga do escritor, que é esfaqueada pelo namorado ciumento no quarto 2046 do hotel (e que reaparece como a ginoide de cabelo roxo, no registro da ficção científica); Wang Jing-wen (Faye Wong), a filha do dono do hotel (que reaparece como a ginoide principal, por quem o escritor se apaixona, na cena de ficção científica); e Bai Ling (Ziyi Zhang), a vizinha do quarto 2046, que se apaixona ingenuamente por ele. A única talvez que acredita no amor, com ecos de Ginny Morehead em Some came running, o que a torna também, parafraseando João Bénard, um dos mais bonitos personagens que o cinema alguma vez inventou (ou reinventou).

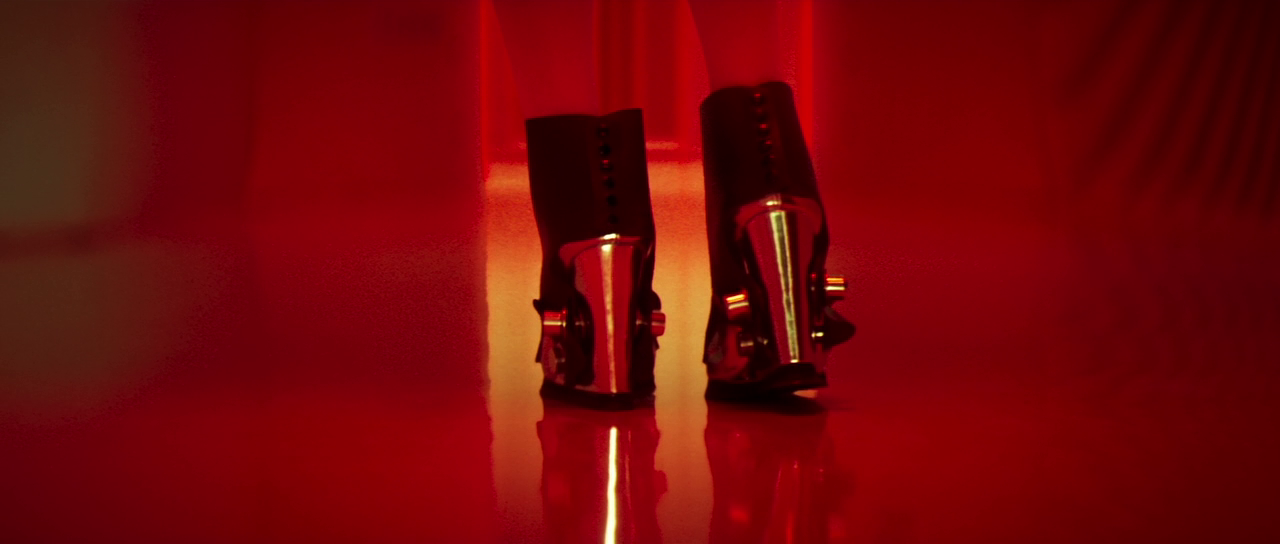

A narrativa de 2046 se funda, de fato, em um movimento de retomada e transbordamento do passado, das imagens que restavam guardadas, inexatas, no “buraco da árvore” — metáfora ambivalente para o inconsciente, sobretudo como depósito “arcaico” de experiências perdidas, ultrapassadas ou expropriadas pela cidade neoliberal, essa paisagem sem árvores dominada por letreiros neon, torres de cimento e anúncios publicitários. Tais imagens “subterrâneas”, permito-me esquematizar, são de ordem pessoal ou coletiva, incluída nessa segunda categoria a “memória cinéfila”, por assim dizer, que me remete à Ginny Morehead, de Minneli, mas também a outros filmes, especialmente os do próprio Wong. Por um lado, portanto, vemos fragmentos e lampejos mnêmicos dos personagens, em registros cujo aparente realismo se nutre de uma aura envolvente de estilização: enquadramentos premeditados, músicas over, efeitos visuais como slow motion. Tais efeitos, que já estavam presentes em Dias selvagens e Amor à flor da pele (principalmente), são acentuados em 2046. Por outro lado, portanto, na esfera que nomeei de coletiva, há uma afloração recorrente de imagens do próprio cinema (a começar pelos filmes anteriores da “trilogia”), da qual destacarei dois aspectos indissociáveis. Primeiro, Wong repete procedimentos de encenação e montagem como, por exemplo, a reiteração de detalhes (em Amor…, o encontro na escada da sopa ou o corredor de cortinas vermelhas; em 2046, os pés da ginoide ou o instante em preto-e-branco no carro), produzindo todavia um efeito imersivo maior. Depois, ele organiza um espelhamento intrincado de falas, situações e pessoas, radicalizando a tendência às permutas e interseções narrativas presentes nos outros dois filmes.

Junto à rememoração, portanto, há um deslizamento imagético em cachoeiras de sonhos e reflexos, labirintos de artifícios e detalhes interconexos, sempre com a exuberância visual característica do diretor. Por vezes, os planos-sequência constituem verdadeiros tableaux vivants, como já acontecia magistralmente em Amor à flor da pele. Em 2046, porém, a técnica narrativa é levada ao estado da total embriaguez, em sintonia talvez com o próprio personagem de Chow, sempre fumando e bebendo muito (para viver, para esquecer). Entre cortinas vermelhas (cenográficas), escadas, corrimãos, portas, divisórias, vãos, espelhos e brechas, elementos que abrem ou margeiam o campo do visível, consuma-se um teatro movente da paixão. Ficamos literalmente chapados — em meio a imagens sedutoras que carregam, consigo, vidas reais e imaginárias (a um só tempo), turbilhões magnéticos de emoção e desejo. O fluxo cinematográfico revela-se, enfim, um manancial encantatório, induzindo-nos a uma atitude algo primitiva de fascinação e deslumbramento. (Por isso, também, evito levar adiante um paralelo com a psicanálise, preferindo apostar em outro tipo de sopro para essas imagens).

Por mais díspares que sejam os registros de sci-fi e os casos amorosos, entre si, constitui-se neles uma afinidade estético-narrativa que a montagem sublinha, seja “costurando” planos e detalhes (especialmente de Wang Jing-wen, o reflexo en abyme do primeiro amor), seja repetindo recursos como as cartelas de elipse. Os eventos esparsos são conduzidos por meio de uma sofisticada rememoração visual, um tipo de sinfonia polifônica que não os encerra discursivamente, mas antes o contrário. Algumas vezes, os encadeamentos adquirem duração prolongada; em outras, são subitamente interrompidos, obstruem-se e alternam-se por saltos, deixam lacunas de atravessamento, pontos abertos de penetração. É significativo, claro, que haja um escritor — em tripla instância, personagem, jornalista/romancista e diretor — atuando para recompor em história os estilhaços de sonho que transcorrem da memória. Mas ele próprio, em suas contínuas derivas do corpo e do desejo, parece reiterar uma condição dupla, algo contraditória: aprisionamento no circuito de eterno retorno das histórias amorosas e busca infinitiva por um ponto de fuga ou plenitude (mesmo que esse ponto seja o jogo donjuanesco da sedução amorosa ou certo êxtase ambíguo).

A memória, vale dizer, é também o irrecuperável, seja porque o amor não pode ser substituído, seja porque tudo se transforma o tempo todo. “Nada acontece duas vezes / nem acontecerá. Eis nossa sina. / Nascemos sem prática / e morremos sem rotina” (da heraclitiana Wislawa). A memória, além disso, tem seus truques, seus reflexos imprevistos, seus desvios impossíveis, como um jogo de espelhos que nos desorienta ou nos guia, sem que notemos. Lá pelas tantas, descobrimos que o suposto primeiro amor de Chow é uma apostadora profissional, uma rainha das cartas, e, mais ainda, ela é também a imagem duplicada de um primeiro amor, talvez igualmente ilusório (mas o que não é?), de outra mulher com o mesmo nome e o mesmo rosto. (Em Amor à flor da pele, vale lembrar, Su Li-zhen e Chow ensaiavam infinitamente uma paixão ao avesso, que nunca se consumava; enquanto ao final de Dias selvagens, víamos Su Li-zhen sozinha e Tony Leung vestindo-se para sair como jogador profissional. Esse ponto é interessante, pois as correspondências entre os filmes podem ser entendidas menos como sequências do que afluências quânticas, multiversais ou incompossíveis).

Me agrada pensar a memória como um jogo, sendo que os próprios personagens às vezes fingem lembrar de menos ou de mais, represam ou exageram os mementos que reencenam (em inglês, em francês, o ator é aquele que “joga” um papel: to play ou jouer). Lulu ou Mimi, amante de York em Dias selvagens, afirma não se lembrar de Chow em 2046, de modo que Chow poderia ser entendido como a sobrevivência espectral do amante anterior, do amor primeiro. Mais significativo ainda é quando York e Tide dizem, em Dias selvagens, que não têm boa memória, que não se lembram um do outro, quando na verdade não somente se lembravam, como também se lembravam em demasia. As memórias e as imagens, entidades dotadas de vida, manifestações sensíveis que sobrevivem e se multiplicam à nossa revelia. Em outro sentido, a decisão de ir para Hong Kong ou ficar, em 2046, é tomada por Su Li-zhen a partir de uma disputa de cartas, restituindo ao jogo amoroso certa dose de aleatoriedade — ou será de cálculo, de maquinação invisível? 2046 não é, aliás, um herdeiro de direito de Vertigo ou um primo galante de Blackout e New rose hotel, filmes que se dissolvem no jogo ensandecido da paixão e do desejo?

Todavia, a memória é ainda aquilo que se apaga tão logo se guarda, como o segredo que, selado no tronco da árvore, se perde no fundo de nós; como a fumaça que fica diante das mãos, depois que o amor se foi (“chama, e, depois, fumaça”, escreveu Bandeira; impossível não pensar na névoa que sobe do cigarro, em Amor à flor da pele e 2046). Um momento que, congelado (isso é memória), também pode paralisar, sendo emblemáticos os planos de Chow e Su, cada um a seu turno, imóveis no corredor de cortinas vermelhas que leva ao quarto 2046 — cuja simbologia já se insinuava em Amor à flor da pele — ou o plano de Chow fumando no terraço do hotel, sozinho, em uma imagem estática cujo único movimento é o zoom out que termina no rosto de Wang, virando-se para a câmera, em uma rede intertemporal de olhares que ultrapassa o escopo convencional do que chamamos de “cena”. A memória, enfim, é o que submerge, naufraga ou desaparece, seja na defasagem de um inconsciente pessoal, seja no dinamismo da paisagem cambiável (ou cinematográfica), falsamente coletiva, num mundo marcado pela gentrificação, pelo globalismo, pela transitoriedade. (Se em Amor à flor da pele chovia frequentemente, a falta de chuva em 2046 é sinal de que já se está afundado na água ou pelo menos à deriva).

É crucial que o enredo sci-fi seja sobre um homem japonês (um híbrido entre Chow e o namorado de Wang Jing-wen), que se apaixona por uma ginoide cujos sentimentos estão retardados graças ao seu estado de exaustão. Dialética, portanto, entre a hipervelocidade do mundo exterior, que penetra também nos impulsos anímicos, e a inadequação do sujeito-máquina em seus processos internos que emanam para fora. Poucas vezes, aliás, os créditos finais de um filme foram tão significativos para resumir e expandir uma ideia subliminar: os nomes que surgem e desaparecem junto aos prédios, em um protótipo de Hong Kong digitalizado; trechos sonoros de rádio ou tevê, com notícias que se referem ao processo de modernização do país e ao “progresso”.

2046 é uma elaboração pujante das condições do sujeito contemporâneo e de sua existência sensível, amalgamada de imagens e experiências que escapam, frequentemente, ao manejo direto do vivente. Desprendidas entre a memória e o sonho, proliferadas na paisagem desbotada do pós-capitalismo, com seus mecanismos infinitivos de lembrança e esquecimento, as vidas abstratas de 2046 padecem de um “sonhar acordado”, de um “retorno eterno” que nunca cessa de recomeçar. Multiplicam-se em singularidades ilusórias (os mesmos planos, os mesmos gestos, os mesmos anseios), que reafirmam no fundo a máquina abstrata de repetição do mundo, reino de fantasmas e androides, de lembranças e quimeras: como o cinema, aliás.