Por Fernando Mendonça

Falar a respeito de um filme como O Sermão de Huie é falar sobre um gesto, sobre um delicado procedimento de observação e operação das formas como raras vezes o registro audiovisual terá conseguido dentro do tema e ambiente explorados. Ao comentá-lo, Werner Werzog referiu-se certa vez a ele como um “trabalho puro sobre as alegrias da vida, da fé e do cinema”, pelo que destacamos a referência a determinada ‘pureza’ de linguagem, um estado singular, ainda que indefinido, da organização fílmica — irrestrita ao domínio cinematográfico, considerado o caráter televisivo desta produção. A proposta do diretor, em refinada simplicidade, consistiu tão somente na filmagem (permitida) de um dos cultos do célebre Bispo Huie L. Rogers, pregador numa das maiores igrejas pentecostais de origem afro-americana nos EUA dos anos 80. Longe de procurar motivações em datas ou atos extrínsecos ao cotidiano da igreja, o culto em questão é apenas mais um dentro da rotina congregacional, sem nenhum evento extraordinário ou incomum. Animados louvores do grupo coral, um sermão doutrinário típico do pensamento cristão e orações fervorosas resumem a liturgia, mas de forma alguma dão conta daquilo que o olhar de Herzog constrói a partir desta matéria-prima.

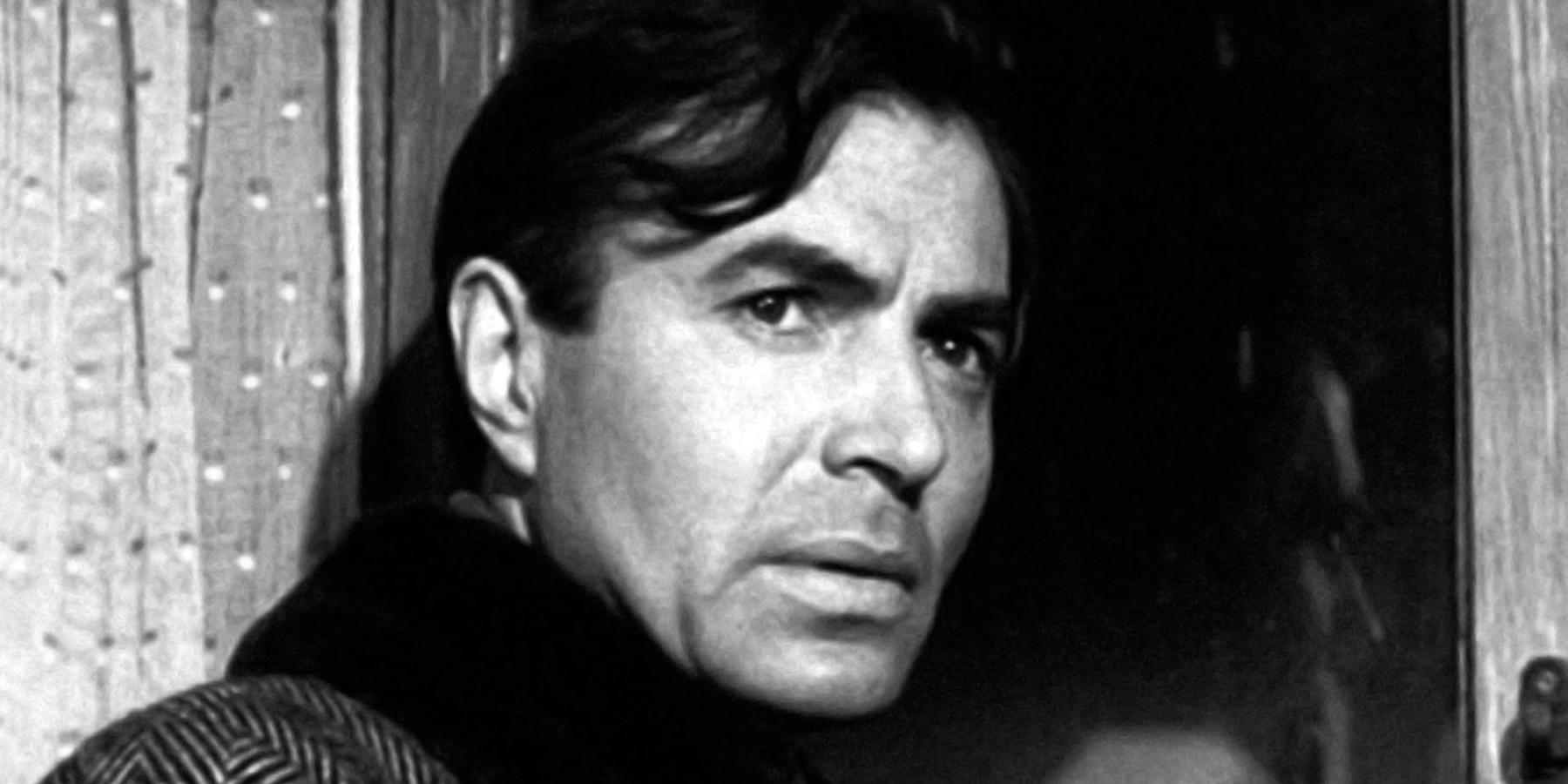

Importa identificarmos o mecanismo aqui estabelecido pelo cineasta: todo o sermão de Huie — o que dá nome, força motora e movimento ao filme — é capturado por uma câmera reverente e fiel, que se distancia e aproxima do pregador com a máxima discrição, que sustenta o corte até o limite e assim imprime, na qualidade do plano-sequência, uma exata dimensão do tempo. A longa duração da cena é o que permite uma total autonomia de Huie em tornar-se imagem, em apoderar-se do espectador, dentro de seus códigos retóricos pessoais, como num domínio hipnótico, de transe extático. Nesse sentido, eis o filme de Herzog que talvez mais se aproxime do igualmente assombroso Coração de Cristal (1976), seja pela comparação do Bispo Huie ao profeta da ficção, seja pelo efeito que emana da superfície de suas imagens, à beira do anestésico, do aniquilamento de uma sensibilidade que atingiu a máxima potência.

Mas o trabalho de Herzog prossegue: após uma longa permanência no espaço-tempo da igreja, somos assaltados pela montagem de dois planos que reconfiguram O Sermão de Huie quase milagrosamente; sem interromper o áudio da pregação, Herzog intercala dois travellings laterais sobre as decadentes ruas do Brooklyn, bairro da igreja em questão. São imagens de ruínas, movimentos irmãos de todos aqueles que o diretor já fizera e ainda repetiria em território africano, em tantos outros filmes. Entrecruzamentos de espaços e arquiteturas que rearticulam a lógica da religiosidade até então apresentada, prova inconteste que um movimento de câmera ainda carrega imoralidade (ou pelo menos ainda carregava na entrada dos anos 80). Tais deslocamentos acentuam a rigorosa postura de Herzog no interior da igreja e evidenciam a manifesta pureza inicialmente comentada. Considerando que o Bispo Huie ainda hoje é uma figura singular de seu credo e há facilidade de acesso aos incontáveis vídeos de suas pregações no âmbito da internet — iguais entre si e separados por um abismo em relação ao filme de Herzog —, O Sermão de Huie permanece e ganha força como uma das elaborações estéticas mais apuradas provenientes da relação Cinema e Fé.