Por Luís Flores

Bato à porta da pedra.

– Sou eu, me deixa entrar.

– Não tenho porta – diz a pedra.

(Wislawa Szymborska)

Na tela, uma pedra. Uma pedra no meio do caminho. Ela encara de frente, ou é antes encarada pelo olhar da câmera, com sua parte humana e sua parte de máquina, crédula de poder perscrutar o conteúdo do universo por completo, conhecer cada partícula que compõe a superfície do visível. A pedra é mostrada de perto, em um close acirrado que não permite identificar seu objeto senão por atributos menos categóricos, como a cor e a textura. Sobre essa pedra planificada, em todo caso, que ocupa a tela sem função aparente, sem fundação, surge a palavra Bassae. Trata-se do título de um curta-metragem de Jean-Daniel Pollet, lançado em 1964, no qual ele realiza justamente uma incursão poética ao templo de Apolo Epicuro no sítio arqueológico de Bassae, na Grécia. Ali, diante dessa edificação em estado de ruínas, são lançadas interrogações teórico-existenciais que tangem o cerne da experiência humana e sua percepção do tempo. O pensamento, ativado sob a forma de imagens, rigorosamente enquadradas, decompõe a matéria em fragmentos elusivos, sondando-a de perto sem jamais tocá-la.

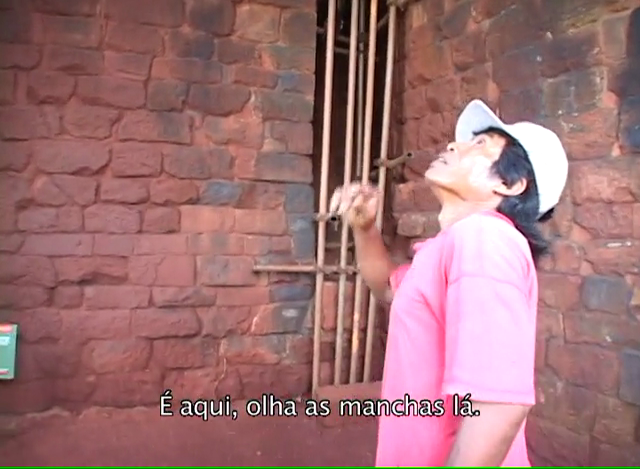

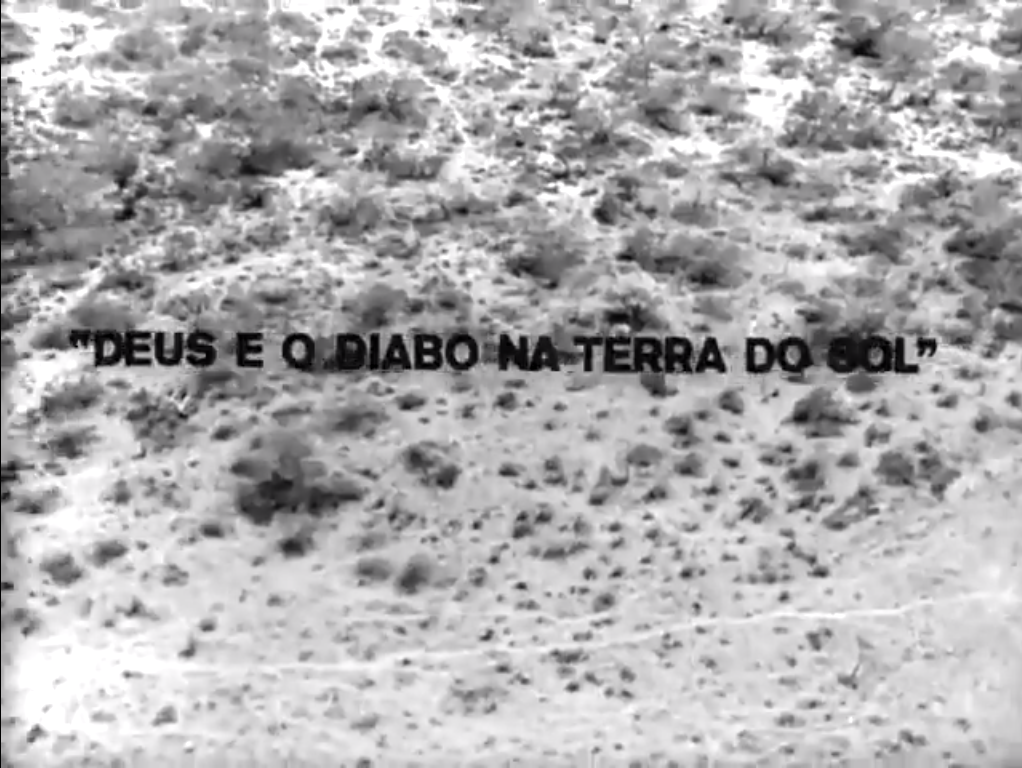

Ainda que tomando certa liberdade em relação a universos distintos, gostaria de confrontar os escombros do templo em Bassae, abordados por Pollet com ênfase ensaística, a outra aparição das ruínas, bastante diversa, em um filme de origem mbyá-guarani. Duas aldeias, uma caminhada (2009), dirigido por Germano Benites, Ariel Duarte Ortega e Jorge Ramos Morinico, traz uma concepção imagética aberta, feita em proximidade com os personagens filmados e com o dia-a-dia na aldeia. As mediações técnicas, irredutíveis às convenções usuais do cinema, não coincidem com um discurso narrativo ou ensaístico fechado, estando vinculadas a uma reflexão mitológica que reescreve, cotidianamente, os elementos de ordem histórica. Em dado momento, os indígenas visitam a Tava de São Miguel Arcanjo, espaço sagrado construído por seus ancestrais a pedido da divindade Nhanderu. Mas, diferentemente de Bassae, onde o substrato temporal não abandona o centro humano da razão, as ruínas surgem aí em conexão com uma série de fundamentos cosmológicos que o filme elabora, dando a ver uma maneira alternativa de ordenar o tempo e a imagem.

Em Bassae, que exibe um forte grau de estilização, a coluna de pedra é mostrada em plano médio, logo após o título, com a paisagem vazando pelas laterais. A câmera se aproxima lentamente do pilar, cujas marcas de desgaste são vistas entrecruzadas às linhas verticais da arquitetura helenística. Quando a coluna ocupa todo o quadro, um plano geral vem situar o conjunto das ruínas no centro da paisagem. Um novo corte, então, traz de volta a pele pétrea da coluna, seguida por um plano ainda mais geral que ressalta a pequenez do templo em meio às montanhas. Pollet alterna entre diferentes escalas, jogando com a percepção do espaço, ao som de uma música metalizada que lembra as badaladas de um sino – como se dessem concretude à passagem do tempo. Finalmente, enquanto a câmera circunda lentamente a coluna, entra em cena a voz over de Jean Negróni (o mesmo narrador da viagem no tempo de La Jetée, 1962, de Chris Marker) lendo um texto escrito por Alexandre Astruc e dando início a um magnífico vai-e-vem entre palavra e imagem.

Muito se falou desse ensaio fílmico condensado, de nove minutos de duração, como uma simples meditação sobre as ruínas, com perguntas lançadas às vozes do passado que ecoam no presente. Foram raros os pensadores que captaram, para além de uma concepção histórica ou arqueológica, o sentido profundo da reflexão de Bassae sobre o tempo humano. Serge Daney, em um artigo publicado na revista Cahiers du Cinèma, foi um dos poucos que chegou perto de apreender esse gesto: “O que sabemos, nós, das civilizações? Sabemos que são mortais. Pollet nos confirma que estão mortas. (…) O homem talvez seja apenas um acidente da paisagem, bastante imperfeito, vulnerável e provisório”. O crítico francês apresenta Pollet como “o cineasta dos últimos momentos”, que “filma entre a condenação e a morte”. Ele chama atenção para o questionamento do conceito de humano operado ao longo do cinema de Pollet, seja nas ruínas e nos vestígios do Mediterranée (1963), no banimento dos leprosos em L’ordre (1973), co-dirigido com Malo Aguettant e Maurice Born, ou na solidão e no delírio de Le horla. “A loucura de Terzieff é a chegada da Horla e, portanto, a desaparição do Homem. A morte é o melhor álibi”.

Divisamos, assim, três zonas abissais para a ordenação humana do tempo, não necessariamente segmentadas: a história, a alteridade e a mortalidade. O que Daney tateia, ainda sem chegar às últimas consequências, é o limite físico e conceitual do homem, sua insuficiência no sentido cósmico. Pollet, que tomou conhecimento do templo durante as filmagens de Meditarranée, dizia se interessar principalmente pelo seu duplo caráter de “fim do mundo” e de “centro do mundo”, uma espécie de princípio e limite de tudo, entre criação e destruição. A construção do filme, todavia, não deixa de lançar suspeitas sobre essas próprias noções de fim e de centro, preservando certa zona de opacidade sobre a suposta realidade histórica das ruínas. “Queria fazer um filme sobre esse objeto que perdeu toda a significação, mas possui um potencial misterioso, fantástico”, afirma o diretor.

Bassae (1964), que não possui, a rigor, objetividade documental, privilegia imagens que flertam com o desconhecido e assumem, como princípio especulativo, um franco desejo de exploração espaço-temporal. Há, na visualidade da câmera, um misto de fascínio e de espanto, resultando em planos fechadíssimos, ávidos por se aproximar da matéria, e também em movimentos de deriva ou recuo, quando o olho parece titubear. Entre planos gerais e close-ups, o filme apreende as ruínas tanto no contexto amplo (paisagem, nuvens, céu do Mediterrâneo, montanhas, pedras ao redor) quanto nas particularidades (chão despedaçado, pilares quebrados, fileiras de colunas), criando contrastes não cartesianos entre o efêmero e o duradouro. Em certos enquadramentos, o templo é excluído do campo de visão, evidenciando a importância do entorno (montanhas, nuvens, pedras). Nessa disputa entre ordem e desordem, entre humano e divino, os fragmentos antes organizados em arquitetura são agora tomados pela relva, e retornam lentamente, “como mastros de um navio fantasma, à sua lenta passagem pelo reino mineral, que em momento algum havia deixado de ser o deles”.

A multiplicação dos ângulos e pontos de vista reflete, assim, uma tentativa de pensar os fundamentos do visível, sendo complementada, nessa caméra-stylo a quatro mãos, pelos comentários tecidos por Astruc. As peças extraídas filmicamente do espaço já são, de certa forma, “estratos” da antiga ordenação do templo, remetidos agora ao âmbito assombroso de uma pré-história, afinal, “estamos ainda no primeiro dia, antes do começo de tudo”. A natureza retoma seu domínio sobre as coisas, no qual as “árvores petrificadas imitaram a forma clássica de um templo somente pelo tempo de um bocejo”. O homem é devolvido à condição biológica, pois “nada neste cemitério mineral, evoca a possibilidade mesmo acidental em favor da vida humana”. Esse templo, antigamente destinado a um deus antropomórfico, é recapturado pelo “velho deus do tempo, de quando não havia homens e nem mesmo o próprio tempo”. A humanidade, com suas maneiras costumeiras de pensar a história e construir relações temporais, é colocada em questão diante desses pedaços de pedra para os quais, em última instância, “não há história própria. Não há lugar”.

Bassae introduz fissuras nas cronologias usadas pelo chamado gênero humano para se orientar no tempo, cronologias que privilegiam as bases ontológicas e perceptivas de um sujeito específico, em detrimento de outras formas de vida humanas e não-humanas. Como aponta o filósofo argentino Fabián Romandini, nada garante sequer que o vivente humano seja o limite e o correlato necessário da história, sendo que esta talvez precise ser reformulada de maneira mais aberta, digamos, mais “imprópria”, como a história dos ecossistemas da vida cujas relações com uma história cósmica do Universo antes mesmo de qualquer substrato biológico não devem ser ignoradas. Talvez, afugentados pelo potencial devastador dessa tarefa, muitos filósofos a tenham evitado ao longo dos séculos, preferindo alimentar ilusões mais positivas sobre a humanidade.

A questão da temporalidade, em todo caso, “essa física aparentada com os fenômenos do cosmos”, está inevitavelmente ligada à questão da ontologia da imagem, para além do reflexo no espelho e da insistência narcísica. Na ontologia Yanomami, por exemplo, segundo Davi Kopenawa, ser é imagem, é existir por outrem. Sem dúvida, Bassae é um filme atípico dentro da tradição visual euro-ocidental, na medida em que não reproduz por completo o problema do ser e do tempo, produzindo nele algumas tensões. A câmera, em especial, não tenta estabelecer uma zona de conforto, optando por sublinhar certo estado de desintegração do templo, abandonado, desapossado, desprovido de função. Porém, no tocante ao texto, ainda que reforce frequentemente uma poética das ruínas, ele não deixa de enunciar um “eu” que parece remeter ao cineasta-narrador (“eu multiplico os pontos de vista”), e que se autoproclama, no desfecho da obra, “o Verbo”, tudo leva a crer, na modalidade escrita. Além disso, o aspecto mais enfático e tradicional do comentário de Astruc propicia uma relação de organicidade com as imagens, corroborando uma perspectiva logocêntrica. Algo observável, em menor escala, na utilização da música que, se por um lado cadencia a ideia do tempo, por outro confere ao templo certa ilusão sonora de majestade.

Correndo o risco de fazer um salto brusco, tento olhar agora para Duas aldeias, uma caminhada, em busca de uma forma de ordenação imagética e temporal não restrita aos estilhaços da tradição eurocêntrica. No começo do filme, uma mulher e uma criança mbyá-guaranis caminham na beira da rodovia, essa via de traslado que, assim como o templo de Bassae, constitui um dos marcos da civilização ocidental. Do asfalto, passando pela estrada de terra, somos levados em deriva até Tekoá Anhetenguá, a “Aldeia Verdadeira”, em Porto Alegre (RS). Nela, acompanhamos homens e mulheres indígenas em atividades cotidianas, como o despertar, a cantoria (de cunho político), a caça, a procura do mel, a roda de chimarrão, a confecção do artesanato, a ida à cidade. Em cada momento, há um ímpeto de reestruturação temporal no qual a imbricação das palavras, dos gestos e dos movimentos de câmera transborda tanto a duração do filme quanto o corte cronológico, abrigando outras relações possíveis.

Diferentemente de Bassae, onde o tensionamento da história depende dos deslizamentos ensaísticos entre palavra e imagem, a imbricação dos tempos em Duas aldeias se dá na própria cena, como um tipo de cinema direto, não apenas porque o tempo do mito e o de hoje são contemporâneos, mas porque a própria ideia de mundo pressupõe, para citar Viveiros de Castro e Déborah Danowski, “um gigantesco acordo discordante, mutável e contingente das intencionalidades múltiplas e distribuídas por todos os agentes”, humanos e não-humanos. Nesse sentido, as operações fílmicas ressaltam um uma dimensão cosmopolítica que implica, para cada gesto cotidiano, relações latentes com o invisível, de modo que o espírito da humanidade apresenta afinidades significativas com o espírito das abelhas ou dos deuses, em um tipo de “platonismo às avessas”.

Isso pode ser observado, por exemplo, na cena da busca pelo mel. Após o plano paisagem da aldeia cercada pela cidade em expansão, um garoto mbyá-guarani segura uma colmeia e tenta explicar o motivo das abelhas terem abandonado suas casas. “Algo estava incomodando elas. (…) São que nem os mbyá-guarani. Não foram embora porque queriam. Às vezes, os mbyá-guarani se mudam porque tem alguém incomodando”. A montagem, então, parece ressaltar essa associação, ao conferir agência às abelhas e colocá-los logo após o plano da paisagem, além do mel retornar no mito cosmogônico do filho de deus, Papa Mirĩ. E também a caça, ao longo do filme, acolhe relações que vinculam tempo histórico e tempo cosmológico. O jovem mbyá-guarani conferindo se o gambá está na fissura de um tronco, o buraco do tatu sendo cutucado pelo mesmo jovem, um grupo de indígenas assando passarinho no meio da mata, o garoto fazendo armadilha de pegar passarinho e, por fim, o mbyá-guarani mais velho lamentando a escassez de animais para serem capturados na atualidade. “Se estivéssemos num lugar com mais mata, os deuses teriam muitas coisas para nos dar de comer. (…) O Javali tem um deus, um dono com morada aqui na terra. Se você meditar para esse deus, ele vai permitir que o Javali pise na armadilha para você comer”.

Na parte final do filme, os indígenas vão vender artesanatos na Tava de São Miguel Arcanjo, um espaço sagrado, construído e habitado por seus ancestrais mbyá-guarani a pedido da divindade Nhanderu. De um ponto de vista histórico-político, ela é crucial para a memória e a afirmação da identidade, mas não é nesse aspecto que nos concentraremos. Para além dos limites históricos, a Tava está inserida em uma concepção temporal capaz de abrigar oposições entre os mundos celestes e terrestres, mortais e imortais, imperecíveis e perecíveis. Após uma série de contatos com os brancos, visitantes “espaçosos” que adentram o território com postura turística, fazendo perguntas incômodas ou manifestando preconceitos, um grupo de indígenas começa a caminhar em direção às ruínas. Um deles conta a história das violências que seus antepassados sofriam nas mãos de missionários e colonizadores. Com efeito, para os povos indígenas na pós-colonização ou para negros e negras submetidos à diáspora – como reflete Kênia Freitas – o mundo de certo modo já acabou, o apocalipse aconteceu e eles continuam aqui. Por isso, Ailton Krenak pode dizer com firmeza: “Não é a primeira vez que profetizam nosso fim, já assistimos a várias profecias. Enterramos todos os profetas.”

Na narrativa mítica da Tava, portanto, um mbyá-guarani teria escapado dos carrascos e voltado depois, quando as coisas estavam mais calmas, sentando-se no pátio com as crianças. “Foi aí que apareceu a Cobra Grande”. Nesse momento, a cena evidencia a importância do invisível, e a força mítico-cosmológica da palavra, de valor predominantemente oral, vem tomar conta das imagens. Como que reforçando o transbordamento do relato, a tela, ocupada até então pelo registro direto da realidade, é tomada por uma série sutil de quatro imagens divergentes – três fotografias quase pictóricas das ruínas e um desenho de ordem “sobrenatural” – sublinhando o rompimento com uma sensibilidade prévia. Esse operação da montagem, que acompanha a oralidade da cena, produz uma conversão imagética tão profunda quanto intangível: ela não abala as aparências do visível, mas desloca contundentemente seus sentidos. Toda a temporalidade do filme, narrativa ou histórica, é como que ressignificada pela força do mito.

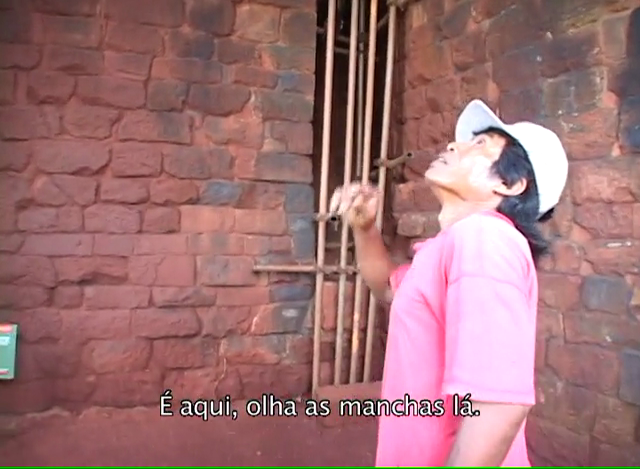

Nas paredes internas da Tava, o grupo aponta as manchas de sangue e gordura da Cobra Grande, esmagada pela intervenção de Tupã. “Algumas vezes, quando você olha, a gordura fica mais visível”. Algo que o olhar do branco, condicionado por certa formatação da história e por certa recusa da “sobrenatureza”, não logra alcançar. Se até então o filme havia sustentado uma simultaneidade entre o índio e o branco, que partilhariam o mesmo presente no espaço das ruínas, agora, a partir dessa fenda cosmológica, “nós” brancos somos remetidos a um passado fossilizado, enquanto os indígenas ressurgem como o futuro de uma história reescrita, “a contrapelo”, na tessitura do mito. Sem o intuito de generalizar, é curioso notar uma dinâmica semelhante em outro filme mbyá-guarani, Ava Yvy Vera, dirigido por Genito Gomes, Valmir Gonçalves Cabreira, Jhonn Nara Gomes, Jhonaton Gomes, Edina Ximenes, Dulcídio Gomes, Sarah Brites e Joilson Brites. Após operar, por quase 45 minutos, uma documentação atenta da vida em comunidade, atravessada por reencenações do passado recente, o filme é tomado pela energia cósmica dos relâmpagos, que surgem indomáveis em meio à escuridão. “Cheguei no lugar do raio sem fim”, afirma a voz de um dos personagens. “O tempo é assim”.

“Nenhuma história antiga nossa, nenhuma, admite que a gente vai acabar. Temos uma narrativa que é cósmica, uma cosmogonia. Nós não estamos aqui”. Com essas palavras, Ailton Krenak fala a verdade que a filosofia ocidental, aterrorizada pela própria loucura, tentou constantemente ocultar com a falácia da razão: não estamos sozinhos. Estamos, isso sim, ensimesmados em uma perspectiva especista e racista, de um mundo supostamente neutro, pretensamente universal, aniquilando as outras possibilidades de mundo, os mundos dos outros. Não pretendo, com isso, desmerecer o trabalho de Pollet, esse “cineasta dos últimos momentos”, que cumpre renovações estéticas e investigações fundamentais para se repensar criticamente determinada tradição da imagem e da história. Apenas indicar que essa visão, fundada em ontologias eurocêntricas, talvez se beneficie do reconhecimento de pontos de vista discrepantes, como é o caso dos cinemas indígenas. O fim do mundo, afinal, depende de qual mundo falamos, e não passa de um estado provisório para quem entende o cosmos como uma “guerra dos mundos” (indígenas contra brancos, animais contra humanos, Gaia contra a civilização). Guerra essa que, para convocar a noção usada por Bruce Albert ao descrever a politização do xamanismo Yanomami, toma a forma de uma “guerra das imagens”. As imagens, aliás, continuam a viver, especialmente para os que constroem a existência nos reflexos do imperecível e buscam estabelecer, nos limites temporais do mundo visível, abordagens cosmológicas mais porosas.

Lista de leituras

Ailton Krenak. Entrevista disponível em https://amazoniareal.com.br/nao-e-a-primeira-vez-que-profetizam-nosso-fim-enterramos-todos-os-profetas-diz-ailton-krenak/.

Bruce Albert. “Yanomami : retour sur image(s)”. Publicado em Fondation Cartier Trente ans pour l’art contemporain, vol 2, pp. 237-248. Paris : Fondation Cartier pour l’Art Contemporain, outubro de 2014.

Daniel Calazans Pierri. O perecível e o imperecível. Livro publicado pela editora Elefante.

Davi Kopenawa e Bruce Albert. A queda do céu. Livro publicado pela editora Companhia das Letras.

Fabián Ludueña Romandini. A ascenção de Atlas: Glosas sobre Aby Warburg. Livro publicado no Brasil pela editora Cultura e Barbárie.

Serge Daney. “Pollet: Le Horla”. Texto publicado na revista Cahiers du Cinèma, número 188, de março de 1967.

![Strange Days 1995.mkv_snapshot_02.16.05_[2020.04.14_18.39.47]](http://multiplotcinema.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Strange-Days-1995.mkv_snapshot_02.16.05_2020.04.14_18.39.47.jpg)

![Strange Days 1995.mkv_snapshot_00.13.40_[2020.04.14_18.35.46]](http://multiplotcinema.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Strange-Days-1995.mkv_snapshot_00.13.40_2020.04.14_18.35.46.jpg)

![Strange Days 1995.mkv_snapshot_01.25.52_[2020.04.14_18.38.50]](http://multiplotcinema.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Strange-Days-1995.mkv_snapshot_01.25.52_2020.04.14_18.38.50.jpg)

![Strange Days 1995.mkv_snapshot_00.45.11_[2020.04.14_18.36.51]](http://multiplotcinema.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Strange-Days-1995.mkv_snapshot_00.45.11_2020.04.14_18.36.51.jpg)

![Strange Days 1995.mkv_snapshot_00.45.31_[2020.04.14_18.36.39]](http://multiplotcinema.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Strange-Days-1995.mkv_snapshot_00.45.31_2020.04.14_18.36.39.jpg)

![Strange Days 1995.mkv_snapshot_01.28.51_[2020.04.14_18.37.34]](http://multiplotcinema.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Strange-Days-1995.mkv_snapshot_01.28.51_2020.04.14_18.37.34.jpg)

![Strange Days 1995.mkv_snapshot_01.25.56_[2020.04.14_18.38.55]](http://multiplotcinema.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Strange-Days-1995.mkv_snapshot_01.25.56_2020.04.14_18.38.55.jpg)