Por Bernardo Oliveira

Em “Nós: variações do manifesto” (1919), o Conselho dos Três — capitaneado por Dziga Vertov, sua esposa Elizaveta Svilova e seu irmão Philip Kaufman — assevera que o futuro da arte cinematográfica estaria condicionado à aceleração de sua morte. “Nós afirmamos que o futuro da arte cinematográfica é a negação do seu presente. A morte da ‘cinematografia’ é indispensável para que a arte cinematográfica possa viver.” Opondo-se ao campo semântico que circunscrevia nesta época o termo “Cinema”, cuja morte o Conselho previa ainda no curso da década seguinte, Vertov propunha o Kinokismo, cujos preceitos diferiam radicalmente dos princípios norteadores da “arte sem futuro” no contexto norte-americano. Para além de um suporte meramente narrativo, o Kinokismo consistia “na arte de organizar os movimentos necessários dos objetos no espaço, graças à utilização de um conjunto artístico rítmico adequado às propriedades do material e ao ritmo interior de cada objeto.”

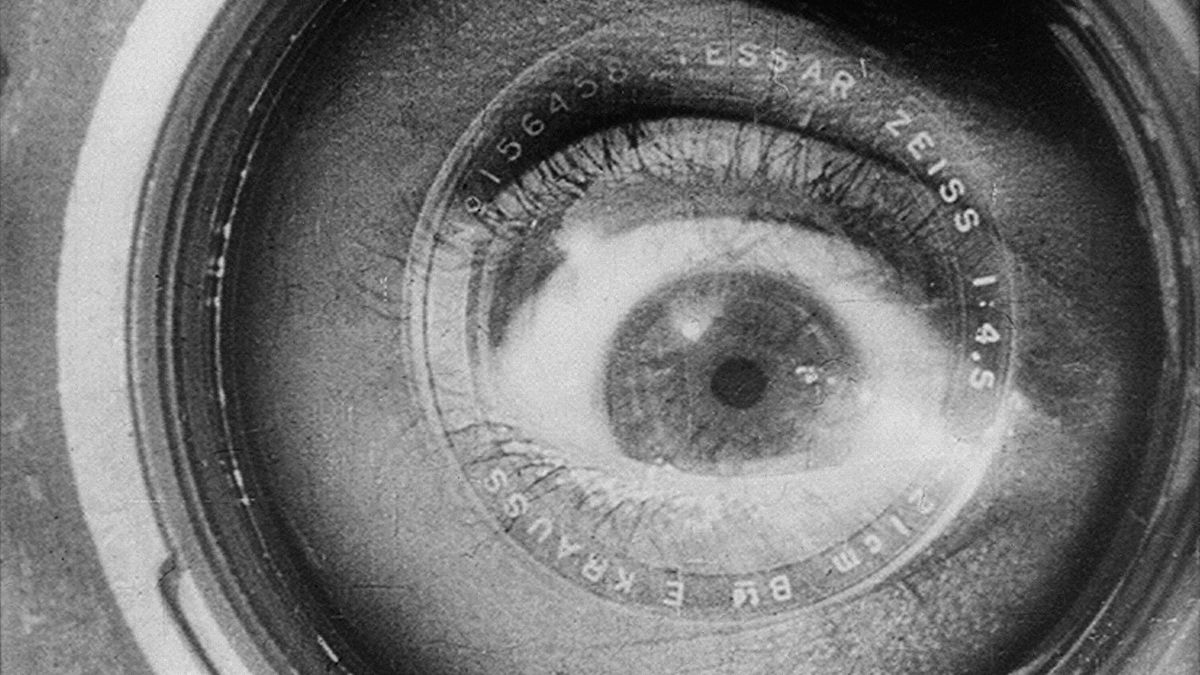

No contexto pós-revolucionário russo, o Conselho propunha uma clara deriva em relação à perspectiva eisensteiniana sobre a arte cinematográfica, a busca pela especificidade do cinema segundo uma sorte de acoplamento técnico. Sua autonomia em relação a outras artes estaria diretamente ligada à substituição do drama e de seu fator “psicológico” inerente, relativo à imprecisão do olho e do corpo humanos, pelo cinematógrafo, o dispositivo maquínico revolucionário capaz de captar os registros invisíveis ao olho humano, transformar a imaginação coletiva e, com isso, a experiência de mundo. Articulado à precisão da câmera e da moviola, o olho humano poderia não só captar e regular os movimentos invisíveis da realidade — por exemplo, a opressão, a superação — como também abrir caminho para outras formas de percebê-la e, por consequência, transformá-la.

Pela natureza transversal de seu movimento, o otimismo teórico de Vertov extrapolava o pensamento cinematográfico e se imiscuía nos debates políticos e científicos com suas reflexões que, sob certos aspectos, assemelhavam-se àquelas propostas pelo Futurismo e por todo o sentimento triunfalista que a ascenção dos valores tecno-científicos tornou unânime na Europa do final do XIX. Foram fundamentais suas projeções acerca de um “homem do futuro”, imune à morte e às imperfeições do corpo, da percepção, do entendimento: “o ‘psicológico’ impede o homem de ser tão preciso quanto o cronômetro, limita o seu anseio de se assemelhar à máquina.” Vale segui-los adiante em uma espécie de guinada futurista, e, a depender do ponto de vista, eugenista: “Pela poesia da máquina, iremos do cidadão lento ao homem elétrico perfeito.” A busca pela concretização do “homem perfeito” remete a um consenso de época, de caráter multidisciplinar, relacionado à perceptível tendência para a fixação de modelos ontogenéticos. Servindo de paradigma, tais modelos se constituiriam como uma estratégia eficaz de reprodução da normalidade, garantindo o enraizamento da ideologia tecno-científica que marcou a virada do XIX para o XX.

A ciência se utilizou das potencialidades do registro cinematográfico, como na produção do neurologista romeno Gheoge Marinescu, enquanto cineastas flertavam com os anseios de depuração, aperfeiçoamento técnico e enaltecimento da própria raça. Não raro percebemos os traços indisfarçáveis das linhas da produção cinematográfica atravessando o campo de batalhas políticas de cunho estatal, ou científicas, inseridas como ferramenta nos gabinetes, centros técnicos e laboratórios de pesquisa. De tal forma que o problema do racismo científico excede as fronteiras da própria ciência, reproduzindo socialmente toda a cornucópia de falseios nos quais se baseiam os modelos de segregação racial. O cinema criou suas ficções com ampla repercussão social e cultural, inclusive valendo-se de assuntos que fortaleciam as razões para a eclosão de movimentos fascistas e racistas nos Estados Unidos e em países europeus. Antes da biopolítica, antes mesmo da necropolítica, pudemos acompanhar, por dentro de suas entranhas, as sendas e veredas por onde se entrecruzaram o registro da imagem, as ciências e o racismo.

O modelo do “homem perfeito” egresso do Futurismo reverbera por todo o discurso Kinok, através de uma apologia do homem que detém o poder de subtrair-se à própria morte. Mas de que perspectiva o Kinokismo nos fala sobre a vida e a morte? A experimentação nos limites da estética como forma de purgar os efeitos libidinais de uma civilização autofágica? O acoplamento da percepção aos objetos técnicos como forma de transformar uma realidade, ampliando-a do ponto de vista da expansão do campo de experiências? Ou a utilização servilista da máquina assassina e opressora, que só concretiza seu poder através da eliminação do outro? Este último caso parece se identificar com Mark, o Peter Pan atormentado de “Peeping Tom”, filme dirigido em 1960 pelo cineasta britânico Michael Powell. Se pode ser considerado também como um “homem com sua câmera”, não me parece aleatório que sua relação com o objeto técnico seja atravessada por algumas demandas de ordem psico-fisiológica. O esquema que o filme de Powell propõe não é tão complexo, mas o resultado extrapola os fatores exclusivamente técnicos ou psíquicos e nos impele a uma análise tecno-fisiológica do que este homem faz com sua câmera.

Quando criança, seu pai, psicólogo e estudioso do comportamento humano, o atormentava registrando em detalhes todos os momentos de sua vida, focando particularmente nos momentos em que Mark sentia medo. Já adulto, ele não resistirá ao impulso de causar o medo para poder captá-lo com seu objeto técnico, no caso, o cinematógrafo. Enquanto, do ponto de vista do Conselho, o olhar subjetivo é empecilho para uma apropriação potente do dispositivo audiovisual — o olho percebendo a realidade através de uma plasticidade regulável possibilitada pela câmera —, para Mark a câmera se constituirá como um prolongamento psiquíco, um disco rígido externo capaz de reencenar e ajustar provisoriamente os sentimentos negativos que o acometem quando revive os momentos torturantes de sua infância.

O fascínio pela morte tenderia a destacar-se da pulsão de morte, a primeira remetendo ao efeito libidinal associado a um regime afetivo que goza ante a anulação de toda existência (pois nunca concretizamos a morte como uma experiência). Ao passo que a pulsão de morte encena uma contradança com o instinto de vida, lançado-nos em uma existência determinada por aquilo que Espinosa chamava conatus, a potência em perseverar em seu próprio ser. Em decorrência deste entrelaçamento entre vida e morte, eclode um conjunto de relações, de trocas e equivalências libidinais, que oscilam entre a sustentação das contradições do capitalismo e a eclosão de seu mais terrível aspecto pulsional: niilista, assassino, destrutivo — por vezes, auto-destrutivo. Atentando para a diferença de natureza entre fascínio e pulsão, chegamos à conclusão de que o primeiro, como processo isolado, tende à satisfação neurótica, ao passo que o segundo se afigura de forma inescapável a toda existência.

O Kinokismo percebe o mundo através do dispositivo cinematográfico com o objetivo de criar movimento, o que implica em escapar do caráter indireto da representação e fazer com que aquilo que escapa à nossa percepção “se torne visível”: suturas entre a realidade disponível e a força de realização concreta atravessada por uma imaginação ampliada. Substitui, assim, a máquina psicanalítica estruturada sobre a relação consciente/inconsciente pelos efeitos criadores do homem-máquina. Ao passo que Mark, tomado pela tendência à satisfação neurótica, só vê a si mesmo e, por razões diferentes, também se transforma em uma espécie de “homem-máquina”. Mas uma máquina incapaz de criar movimento, máquina feminicida que silencia, oprime, massacra e se alimenta do medo alheio. Em sua aparente vulnerabilidade, Mark encontra força na máquina: introjeta a câmera, torna-se câmera e vice-versa. A câmera também ganha uma consciência, faz-se de armadilha, captura suas presas sempre em situação vulnerável, acolhe a covardia alheia, faz dessa covardia a sua própria: preconceito de câmera. Seu movimento é negativo porque simula a interiorização da violência e concretiza uma realização escabrosamente dialética. A câmera como máquina de matar e, através do feminicídio, uma ferramenta de ajustes e auto-correções psíquicas. Uma máquina assassina que se limita a buscar incessantemente a sutura canalha para uma ferida que permanece irremediavelmente aberta.