Por Kênia Freitas

No livro Afro-Fabulations The Queer Drama of Black Life, Tavia Nyong’o questiona se “uma poética da afro-fabulação poderia suplementar, ou mesmo suplantar, a política da representação?”. Tais estratégias de afro-fabulação para Nyong’o seriam formas de tirar o pesa que as artes negra e queer carregam a partir das lógicas identitárias e representacionais, apontando, no lugar, para formas expressivas mais fugitivas e performáticas. Essa estratégia expressiva passa também pela proposta de fabulação crítica da historiadora Saidiya Hartman.

Partindo de um processo leitura crítica dos arquivos históricos do Atlântico Negro, Hartman diante da incontornável e insuportável violência destes arquivos, assume a impossibilidade da representação (que apenas poderia reproduzir e/ou atualizar o processo violento). A historiadora manifesta assim, como alternativa, a necessidade da encenação na pesquisa e interpretação dos arquivos. O que Hartman incorpora ao processo de veridicção histórica é o elemento imaginativo, o subjuntivo do passado, o “e se” – não em um sentido falsificante (ou seja, oposto ao verdadeiro), mas fabulatório (que não pode e não quer ser verificado).

Mais do que uma resposta, a pergunta de Nyong’o e a abordagem historiográfica de Hartman nos abrem outras relações críticas possíveis com a produção negra contemporânea. E será a partir delas que nos aproximaremos de três trabalhos de artistas negras contemporâneas. Os curtas discutidos neste texto possuem modos de produção e realização bastante diversos entre si, mas cada um à sua maneira, parte de uma relação direta do fazer cinematográfico com os campos da performance e das artes visuais. E os três curtas também afastam-se de estratégias representacionais mais comuns da experiência negra no cinema.

Elekô (Mulheres de Pedra, 2015): corpos especulativos

Na primeira cena do filme coletivo Elekô, cinco mulheres negras movem-se em conjunto e lentamente. Duas luzes de uma construção parecem guiar os gestos das mulheres e ao fundo ouve-se o barulho do mar, metais que tilintam e um canto em lamento. A aproximação da câmera nos revela as lágrimas que escorrem. Esse corpo corpo-conjunto, embora situado nas ruínas das obras em andamento do centro do Rio de Janeiro, é transportado por sons, as vestimentas das mulheres e os seus movimentos para o meio do oceano. Assim, em poucas sequências estamos entre o Rio de Janeiro contemporâneo dos grande eventos (e consequente processos de higienização e remoção das populações pobres e pretas) e a travessia de escravizados no Atlântico Negro. Se concretamente o cenário do Rio contemporâneo se impõe na imagem, a performance desse corpo-conjunto negro fabula um outro tempo e espaço no presente a partir da fusão entre memória e história. O porto que recebia os escravizados no passado projeta-se sobre a região portuária do presente.

Em outro momento, duas mulheres negras de torso nu fazem uma performance com um punhado de terra. As mãos com terra erguem-se em direção ao céu, enquanto alguns grãos escorregam. A terra é espalhada nos braços e barrigas, criando uma nova camada de marrom nos corpos. Nesta sequência, se os tambores parecem compor harmoniosamente um ritual sagrado, a leitura da declaração oficial da abolição da escravatura no Brasil coloca novamente em operação uma politemporalidade. Uma temporalidade múltipla que não anula os seus elementos (passado colonial escravocrata e presente da expressão artística negra), mas os sobrepõem.

Seguindo a lógica dessas duas sequências mais delineadas discursivamente, as outras performances musicais, sonoras e corporais que se somam no filme compõem uma sobreposição de narrativas femininas negras que se articulam no presente, mas apontam para experiências coletivas de passado e de futuro. Os menos de sete minutos da obra manipulam uma experiência sensorial de intensidades e fragmentos de vivências negras femininas múltiplas.

Se um jogo de coletividade se anuncia na performatividade do corpo-conjunto, os closes e a montagem em paralelo de narrativas múltiplas dispersam ou complicam essa promessa. Assim, no filme, enquanto uma mulher escreve subindo a ladeira, outra anda pelas ruas enchendo sacos de plástico do fôlego de desconhecidas. As duas podem co-habitar a mesma obra, mas seguem existindo em temporalidades próprias, específicas. O filme não parte de um princípio de performances com início, meio e fim, mas por um atravessamento destes momentos. Assim, as narrativas negras que fabulam o/no filme atuam menos no sentido de fechar a obra, mas de abri-la para entradas e experiências espectatorial diversas.

O filme encerra-se em uma roda musical e de dança de celebração das mulheres negras. Dança que se faz a partir de um canto tradicional alegre que pede licença para cantar. A construção dessa celebração nos remete ao que Tavia Nyong’o chamou de criação de um corpo especulativo feito das contra-narrativas que desarranjam as linhas temporais históricas. Os corpos negros especulados na escravização (comprados, vendidos, estuprados, abortados, torturados…) tornaram-se corpos especulativos. Se uma grande maioria das expressividades negras diaspóricas pós-escravização fez-se a partir da necessidade de reconstrução histórica e do realismo, a especulação como expressividade negra coloca-se como uma contraposição constante.

Em Elekô, é possível se estar no Rio de Janeiro e na travessia do Atlântico, na abolição e no presente histórico, em uma roda de gira de ontem e de amanhã. As mulheres negras historicamente especuladas, especulam no cinema os seus corpos (e as relações e sentidos que estes podem e desejam criar). Nesse processo fabular, o filme não apaga os processos históricos ao que remete, mas soma-os a sua criação performativa.

Experimentando o Vermelho em Dilúvio II (Michelle Mattiuzzi, 2016): politemporalidade negra

Em Plantation Memories: Episodes of Everyday Racism, Grada Kilomba discute a máscara do silenciamento. O instrumento colonial de tortura era utilizado para tapar a boca dos escravizados, impedindo-os de comer e, sobretudo, Kilomba defende, impedindo-os de falar. A análise da máscara leva Kilomba ao levantamento de conjecturas no passado “O que poderia o sujeito Negro dizer se ela ou ele não tivesse sua boca selada? E o que o sujeito branco teria que ouvir?” (KILOMBA, 2016 – tradução de Jessica Oliveira de Jesus). O que o falar e ouvir movimentam são relações de poder. E também, como Kilomba esmiúça, o que se operava com o uso da máscara como forma de controle e tortura era o processo psicanalítico de recusa e repressão dos sujeitos brancos. Diante da sua agência violenta no processo colonizador e escravização, os sujeitos brancos não poderiam correr o risco de ouvir.

Em Experimentando o Vermelho em Dilúvio II, Michelle Mattiuzzi nos convoca em seu filme-performance a nos questionar as reminiscência subjetivas e literais da máscara no presente. Na performance do curta, utilizando uma versão da máscara de silenciamento (amarrada por fitas vermelhas e pregadas por alfinetes grandes que perfuram o rosto) e um vestido branco, a artista caminha pelas ruas do centro do Rio de Janeiro em direção à estátua de Zumbi dos Palmares. Visualmente a extrema brancura do vestido e o tom vivo do vermelho ganham intensidade em contato com o tom de pele escuro de Michelle Mattiuzzi. A composição elaborada impecavelmente contrasta com o caos habitual das ruas e dos passantes. Os olhares dos transeuntes fitam a máscara, a artista, suas vestimentas e muitas vezes a câmera que a acompanha a uma curta distância.

Concluindo a caminhada, a artista pára diante do monumento, alinhando-se à mesma direção de olhar de Zumbi para a avenida. Sem pressa, ela desfaz os nós da fita vermelha e começa a retirar os alfinetes que furam a sua pele. Mais uma vez o vermelho, agora do sangue escorrendo sobre o rosto de Mattiuzzi aparece como elemento de destaque. Sob a máscara, descobrimos ainda mais uma camada de dor: alfinetes que prendem diretamente os extremos da boca da artista.

Neste momento do filme, o desfazer performativo mescla-se com o seu preparar. Sequencialmente, os alfinetes estão sendo retirados e vemos o sangue; colocados e vemos às lágrimas e, novamente, retirados. As temporalidades históricas também mesclam-se: ao fundo o busto de Zumbi dos Palmares, em primeiro plano os punhos cerrados de Mattiuzzi. A ação (performance e filme) opera a ideia de politemporalidade negra. Aqui não apenas sobrepondo o passado no presente, mas complexificando a duração fabular da performance. A linearidade não interessa: colocar e retirar os alfinetes são atos não consequentes, mas cíclicos. A politemporalidade, como um entendimento do tempo mais denso e expandido, assim se contrapõe com uma ideia do tempo universal, neutro e transparente (Nyong’o, 2018).

Neste sentido, é importante pensarmos o vermelho do título. O vermelho aparece não apenas nas fitas que seguram a máscara e caem sobre a cabeça de Mattiuzzi, mas também na transição entre os blocos (no lugar de um fade out preto tradicional). O vermelho assim torna visível a montagem do filme, em um movimento semelhante ao que Ana Pi desenvolverá depois com o azul em NOIRBLUE – Deslocamentos de uma dança (2018). Mais do que apenas uma mudança cromática do preto para o vermelho (ou o azul), o efeito desnaturaliza convenções de (in)visibilidade na linguagem cinematográfica. Em Experimentando o Vermelho em Dilúvio II a cor vermelha como elemento de transição assume um lugar de base, fundamento, da materialidade da obra e do seu processo. E o sangue da artista (o último tom de vermelho a ser mostrado no filme) desloca essa materialidade da obra audiovisual para os corpos negros. Assim, o que a afro-fabulação performativa de Michelle Mattiuzzi coloca em evidência é o sangue como elemento fundante das experiências negras no passado e no presente,

Pontes sobre abismos (Aline Motta, 2017): Reformulando o arquivo familiar

Atos de reformulação (redress), argumenta Hartman, baseiam-se em afetos de dor e fome, em necessidade e desejo. A história crítica (ou o que ela mais tarde chama de “fabulação crítica”) é definida (…) como “atos memoriais a serviço da reformulação”. A reformulação, eu reivindico, é uma teoria e prática psicanalítica e sociogênica negra para lidar com os fantasmas incorporados da cripta. (Nyong’o, 2018)

Em sua origem, Ponte sobre abismos foi uma instalação em multicanais e uma exposição fotográfica. Mas a obra de Aline Motta também foi montada como um filme de telatripartida – e é a essa realização da obra que nos ateremos a seguir.

A sequência final do curta-metragem concentra-se em uma narrativa sobre a origem do leopardo, na mitologia de África. O conto diz que em tempos remotos o leopardo (mostrado como uma animação, um bicho branco sobre um fundo preto) fez amizade com o fogo. Passado um tempo da amizade, a mulher leopardo manifesta o seu desejo de também quer conhecer o fogo e pede que ele convide o amigo para ir a sua casa. O fogo faz a visita. Ao ver sua casa em chamas, a mulher leopardo pergunta: “Este é o seu amigo?”. E foi assim que os leopardos ganharam as suas manchas, o conto conclui.

Este conto que localiza a origem de uma característica marcante do leopardo (as manchas) em uma experiência afetiva traumática e fundante. A origem do leopardo encerra (sem concluir) o percurso do filme (que passa pelas áreas rurais do Rio de Janeiro, Portugal e Serra Leoa) em busca das origens e arquivos familiares da artista. A busca é motivada pela revelação feita por sua avó de nunca haver conhecido o próprio pai. O bisavô da artista era o filho adolescente e branco dos patrões da sua bisavó negra. Na concepção de Nyong’o de afro-fabulação há uma aposta performativa e expressiva de se “viver com a ambivalência” (com a morte, o trauma, as feridas que constituem a experiência negra contemporânea pós-escravização e colonização). Essa ambivalência nos parece se mostrar na obra pelo resgate e reapagamento da figura ausente/presente do bisavô e pela reformulação e afirmação das figuras da avó e bisavó.

Assim, se na breve narrativa familiar e nos arquivos existentes (como a certidão de nascimento assinada pelo tio materno da criança na ausência de um pai) subentende-se o assédio, estupro, abuso e abandono daquela jovem mulher negra e da sua filha, o processo da obra empenham-se na reformulação de suas imagens e dos seus arquivos. Por fotos plotadas em tecidos, papéis e estruturas diversas, as duas mulheres negras, Doralice e sua mãe Mariana Francisca, circulam em águas de continentes diversos (América, Europa e África). As suas imagens e de seus documentos ampliados reivindicam a sua existência. A fluidez das fotos e documentos tremulando na água e no ar, dão novamente uma ideia de movimento vivo ao arquivo e à memória familiar.

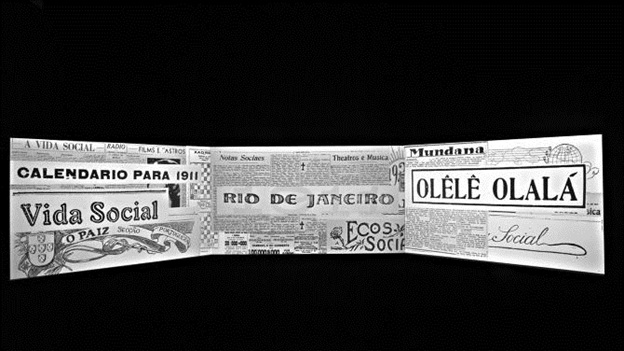

Enzo, o bisavô “desconhecido” também é retomado por uma foto ampliada e pela recuperação de suas aparições nas colunas sociais e de esporte dos jornais da época. Como a narração em voz over anuncia, a descoberta dos rastros dele existentes no jornal marcam o nascimento de uma nova família. Como as manchas do leopardo, ausência (de relação concreta) e presença (pela herança genética) são marcas constitutivas inapagáveis. Mas ao contrário das figuras femininas, o bisavô reencontrado sobretudo nos arquivos de jornais tem o seu registro riscado pela edição do filme. A sua reformulação no arquivo familiar não é pela permanência de uma imagem perdida ou pouco vista, mas pelo apagamento deliberado do arquivo oficial.

Assim, no curta, a busca da bisneta em arquivos históricos por traços de sua presença não se move para um reencontro ou uma resolução (compensação ou reparação). Os seus vestígios são mostrados para serem logo em seguida apagados, riscados. Há portanto no processo performativo da obra mais a ideia de reformulação, do que de compensação ou reparação. Nyong´o definirá esse processo de reformulação como o de “uma articulação da perda” sempre imensurável. Assim, encontrar os resquícios de Enzo no jornal não reestabelece ou cria laços afetivos, mas cria uma agência possível na arte fabular da bisneta sobre ele. Um processo também de fabulação crítica do arquivo familiar que redimensiona (para maior ou menor) a importância dos sujeitos históricos, invertendo a dominância do homem branco para as mulheres negras.