Por Felipe Leal

É comum ao meio crítico e cinefílico apontar a Odisséia no Espaço (2001: A Space Odyssey, 1968) de Kubrick como a gênese estético-operacional da ficção científica para o cinema, relegando à obra seminal de Meliès um lugar de reserva, um conjunto localizável no pré-linguagem, lugar onde as funções narrativas mais convencionais ainda não estavam cristalizadas e o artifício teatral podia pulular livre. De certa forma, então, narrativa das origens do homem e ao mesmo tempo originária, ou ao menos realizadora primeira, dos códigos visuais do gênero, 2001 é a matéria ”original” dos riscos e sobre-escrituras que gerariam o palimpsesto dentro do qual se inscreve Missão: Marte (Mission to Mars, 2000) . Mas é preciso deixar De Palma para depois. Aprofundemo-nos na ficção científica para chegar na sua apropriação. O que ela nos diz? Seu primeiro termo parece significar, a princípio, duas coisas: uma dupla consciência do caráter ficcional da obra (já sabemos estar diante de uma mentira, mas parece ser preciso reforçá-la em nomenclatura, como que para sobrecarregar, impregnar o trabalho de artifícios), e um abraço da ciência enquanto matéria-prima a servir de propulsão e engendrar a trama sob os efeitos (especiais, sim, mas também consequências) de algum cientificismo – e sabemos que este é quase sempre a tecnologia – que a faça respirar, ganhar vida.

Mas este primeiro significado parece concentrar ainda uma outra inferência: a reiteração pelo nome e o suposto artificialismo extra que propomos aqui têm a imagem perfeita numa breve cena de Kubrick: de sua cabine pessoal, o astronauta-chefe liga para a filha na Terra. Não há nenhum arroubo estilístico para o plano, composto numa distância mediana entre o televisor e o pai sentado; mas da janela vemos a lua em proporções anormais, vizinha à nave como se aquela fosse uma visita rotineira e disposta através do vidro do quadro de maneira nunca vista antes em imagens de qualquer tipo. 32 anos antes de De Palma e 48 antes de nosso presente, o que o plano dá a ver é que a aceitação daquela lua gigantesca devia ser plena no instante em que surge. A possibilidade de que se podia conceber uma nave de decoração ”moderna” daquela forma, própria para a virada do segundo milênio, e de que numa breve cena uma superlua, magnífica em sua presença, se entregasse ao prazer visual do fascínio megalômano da ficção – esta possibilidade só é possível em si mesma se pensada de mãos dadas com a naturalidade que a origina e a segue. E de fato, dentre todos os gêneros que o cinema consolidou para si, aquele que mais demanda organicidade, que o que se vê faça parte de um sonho que agora eu compartilho como pulsão liberta, é a ficção científica.

Ora, se há uma aproximação na verdade bastante concebível entre o monolito negro de 2001 e o próprio cinema, é porque de certa forma ambos funcionam como expansores – o primeiro responde ao toque do macaco ao entregar-lhe a percepção do osso, possível primeiro gesto de consciência que anuncia a alvorada do homem; o segundo é fruto deste, e de uma forma indireta, ”também do monolito”, e serve-lhe na medida em que possibilita o impossível. Cria um mundo com certa aderência ao real, mas que não corresponde às suas vontades ao mesmo tempo. Retira-nos algo para entregar uma outra coisa exta-ordinária. Por que se diz, então, que Missão: Marte é uma obra de mau gosto mastigada do filme de Kubrick? E mesmo que nunca o tivessem dito, por que associar, aqui, os dois filmes? O mais velho parece dizer coisas sobre a origem do homem e até onde ele pôde chegar, mas só para que o acidente daquilo que ele criou o faça retornar a sua própria gênese; o mais novo invariavelmente chega, também, até as origens da humanidade, da vida na Terra, mas toma, ou como há de se defender aqui, aparenta tomar o caminho grosseiro dos clichês do gênero, é acusado de abuso, vulgaridade. A ideia não é defender De Palma e apontá-lo como injustiçado, buscando ferramentas para defender um conjunto de na verdades. Tampouco revisitar a obra e surrupiar dela aquilo que ainda não tinha sido visto, para que o novo olhar se renove e dê valor ao seu conjunto. A súplica é para que se enxergue Missão: Marte pelo que De Palma, como autor, é.

E não se pode discutir a obra sem seu início, espécie de prólogo e praticamente única cena concebida para a Terra. A leveza dos planos situacionais e de apresentação, os movimentos serpenteantes de De Palma, câmera sempre arma gerenciadora de afetos, em que cada dobradura traz um pequeno núcleo distinto daqueles que sabemos serem os astronautas da missão – todo aspecto introdutório, a princípio, guarda mais do que um simples começo. O pai que acalenta o filho diante da separação, o piloto que convive com o espectro da esposa morta, o casal enamorado e excitado com as aventuras da grande viagem; todos são exatamente o que parecem, mas são também o dispositivo dos excessos de sentimentalismo que irá explodir a partir de todo acidente da trama. E como parece ser regra da ficção científica que a tecnologia falhe, que o desconhecido, num primeiro contato, seja hostil, a catástrofe estará sempre à espreita. A questão é que, a bem da verdade, se há algo vulgar em Missão: Marte, esse elemento vexatório não é tanto a obviedade das flexões da trama, mas o tratamento afetado que se empresta às resultantes de tais eventos. Eleva-se o drama da mulher que está prestes a perder o marido, ambos flutuando entre a nave e marte num plano absurdo, diante de um entrave de separação e morte que dura demais, vai e volta, arrisca mais um salvamento, faz com que gritem e chorem; mais além, o extraterrestre que vem lhes dizer sobre a origem da Terra chora uma lágrima ”desnecessária”, antropomorfiza-se em um rosto triste; o reencontro com o astronauta perdido em Marte tem seu grau de emocionalismo distorcido pelas pressas em explicar tudo e dar conta das baixas dos tripulantes da primeira missão.

Mas é preciso alcançar a moldura, as formas, aquilo que dá espaço e movimento a toda a narrativa que na verdade poderia ser dividida em três. Há, primeiro, uma espécie de apelo tipicamente americano ao avanço do colonizador, ao encontro de possível vida no planeta vermelho e que vai se travestindo com o sentimentalismo nobre do ”encontro de uma conexão com outras formas de vida”, não por acaso estabelecido num vídeo caseiro e alegre e dito pela esposa morta. E há também a clara operação de resgate, que vai se desdobrando através das catástrofes e culminando, enfim, numa terceira ramificação da narrativa, que é o encontro com a ameaça do novo mundo. O que sustentaria essa tríade senão um autor, este que alarga o deslumbre do Cinema provocando as suas formas? Como negar a aproximação entre o balé de sinfonias de Kubrick e o abuso magnânimo da gravidade que De Palma emula? Aliás, é bem aí que pode residir uma das marcas de sua autoria: seu cinema é a eclosão de um espetáculo, a junção de forças narrativo-estéticas para criar acontecimentos, durações e blocos de excitação de que o olho sensível (câmera-espectador) partilha como voyeur presente.

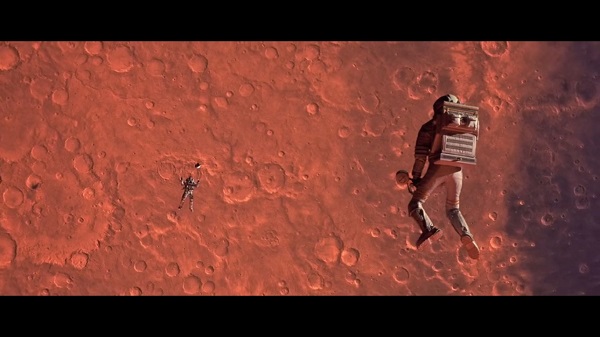

E que prazer visual, aquele causado pela fresta intimista dos enamorados que trocam carícias flutuando na gravidade espacial, num vai-vém dançante de corpos, só para depois tentarem salvar um ao outro em meio à imensidão do universo que a câmera enquadra, recorta para constituir uma ideia da amplitude incalculável do infinito, literalmente dois organismos minúsculos no espaço sideral, defronte o vermelho destrutivo de Marte, este que é destino, vilão e ponto de gênese daqueles mesmos corpos. De Palma dá sua narrativa das origens do homem na medida em que só o cinema poderia mediá-la. O salão de puro branco em que os sobreviventes entram, seguido do escuro absoluto que vem a materializar o extraterrestre-mãe, encantado pelo pano de fundo dos planetas, como numa instalação que infiltrou o filme para torná-lo quase tátil: é a denúncia velada do cinema como puro maquinário, sortilégio farsante de uma arte que é fruto do homem e serve para ludibriá-lo. O limite daqueles astronautas foi Marte, e de Marte retornam para a imagem do embrião de si mesmos, como o bebê que encerra a Odisseia no Espaço. Início toca fim. Espectador é levado às beiras da excitação e da emotividade pela própria recriação do olhar total que é o cinema – o paradoxo do organismo científico que ele ainda não conseguiu superar. Criamos a tecnologia para ir até onde o corpo, organismo perfeito mas restrito, não chega, e ela nos devolve o sonho que é toda a possibilidade do impossível.