Por Kênia Freitas

Lizzie Borden took an axe

And gave her father forty whacks,

When she saw what she had done,

She gave her mother forty-one

Reza a lenda que aos sete anos a então batizada Linda Elizabeth Borden ouviu os versos acima sobre o famoso duplo homicídio cometido por Lizzie Borden em 1892, que matou a machadada o pai e a madrasta. Linda, em um ato de rebelião infantil, passou a adotar o mesmo nome que a homicida: Lizzie Borden – nome com o qual a diretora assinou todos os seus filmes. Histórias bonitinhas da infância à parte, há de fato algo de seco, cortante e direto que perpassa a parte da curta obra da cineasta.

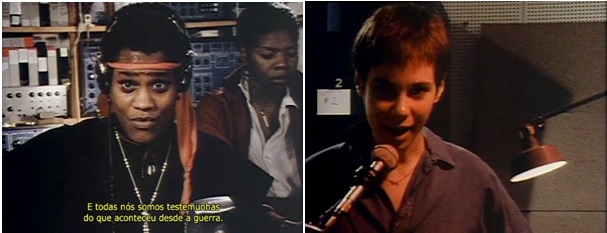

Em Born in Flames (1983), a narrativa situa-se em futuro distópico pós-revolução socialista, atravessado no desenrolar da trama pela contra-revolução feminista (com as mulheres queer e negras no comando). A sinopse é de ficção-científica, mas a forma de filmar é a de um falso documentário. O filme é composto assim de supostas reportagens e programas de televisão, dos discursos das protagonistas em suas estações de rádio, das filmagens das reuniões ativistas e uma série de colagens de outras imagens. Apesar da variedade dos fragmentos, é fácil observar que há uma frontalidade de discurso e de imagens: as locutoras falam diretamente para os seus ouvintes (que tornam-se pela montagem o próprio espectador), enquanto olham para a câmera (para o espectador). As simulações de programas de TV reproduzem a mesma lógica, na qual os corpos e discursos estão postos frontalmente chamando a interlocução direta de quem assiste. Há assim algo de direto que perpassa a construção da narrativa do filme. Não a câmera oculta convencional do cinema de ficção, mas a construção de uma série de imagens que falam diretamente a quem assiste (simulando formas de narrar tanto da TV, quanto do documentário).

Em Working Girls (1986), o segundo filme de Lizzie Borden, a diretora segue filmando os corpos femininos de forma próxima – dessa vez mostrando um dia de trabalho de prostitutas de classe média alta em um apartamento em Manhattan. Diferente de Born in Flames, o filme não carrega nas colagens e na diversidade das formas de registro, Borden aposta em uma narrativa ficcional mais convencional – com uma câmera que raramente desgruda de sua protagonista, a fotógrafa, lésbica, casada e garota de programa, Molly. Se o registro narrativo pouco difere de um cinema de apartamento e de baixo orçamento típico, a secura e a frontalidade do cinema da cineasta mostram-se sobretudo na forma em que essa filma as cenas de sexo. Sexo, como mostrado no filme, é trabalho, e como tal obedece um protocolo de gestos e rituais: a troca de lençóis, a combinação de preços e práticas, a entrega das toalhas, o recebimento do dinheiro, a entrega do preservativo, o contato entre os corpos e o orgasmo masculino. Os clientes e os seus sub plots mudam, a forma mecânica de repetir todo o ritual a cada encontro, não. A maneira de filmar o sexo no filme é assim deserotizada o máximo possível. Para isso, Borden não foge dos corpos nus e dos atos sexuais, mas os filma de forma direta, bem de perto como gestos de trabalho, como mecânicas de repetição.

Esses dois filmes feitos de forma independente por Borden atingiram consideráveis repercussões e premiações da crítica. E até hoje ambos, sobretudo Born in flames, figuram em festivais e mostras de cinema feminista/autoral/independente. Menos conhecido e prestigiado, foi o seu próximo longa-metragem, Love Crimes (1992), o último (até o momento) feito por Borden e o primeiro e único da diretora feito em grande estúdio (no caso, a Miramax).

Como ideia o projeto desse filme poderia ser considerado uma das manifestações do que posteriormente veio a ser chamado vulgar auteurism – pelo menos, se formos pensar o termo pela conjugação autoria do(a) cineasta em um cinema de gênero/grande estúdio (como outros textos desse dossiê debatem, as acepções para o termo são múltiplas e em construção). Voltando ao Love Crimes, a proposta era que a diretora assumisse a direção de um trhiller psicológico e erótico. O interesse do estúdio era o de fazer um filme que não fugisse das características do gênero, tão em voga no início dos anos 1990. Temos assim uma história típica do trhiller erótico: crimes com motivação sexual, uma investigação policial em que o(a) detetive e o(a) criminoso(o) se envolvem, e um tanto de cenas de nudez e softporn – nada mais vulgar (ainda mais na época). Caberia a Borden encaixar o seu cinema (seco, cortante e direto) dentro dessas margens. Não deixa de ser curiosa a ideia de convidar uma diretora feminista para filmar um gênero no qual as mulheres são (quase sempre) mais objetos do que personagens. E ainda mais, uma cineasta cujo último filme encenava o sexo como um movimento de corpos deserotizados para filmar um gênero em que a erotização do sexo e a objetificação do corpo feminino (sobretudo o corpo feminino branco) são premissas básicas.

Não é de espantar então que a execução do projeto tenha sido conflituosa. E se não nos interessa aqui entrar nas disputas entre Borden e o estúdio, o fato é que Love Crimes tornou-se um filme partido: entre o cinema de gênero e o autoral – sem muita conciliação possível dentro da obra. Fragmentação que pode ser vista até nas duas versões em que o filme existe atualmente: a primeira lançada nos cinemas com corte final do estúdio e a segunda lançada posteriormente em VHS com re-inserção de cenas caras a Borden.

Love Crimes (seguiremos falando aqui da versão em VHS), começa por embaralhar os papéis mais clássicos dos filmes noir/trhiller: com a mulher como a investigadora (a promotora Dana Greenway) e o homem como o criminoso investigado (o falso fotógrafo e golpista David Hanover). Essa não chega a ser uma inversão inovadora nas narrativas do tipo nos anos 1990. O que torna essa dinâmica invertida mais interessante são as ambiguidades nas relações entre olhar/ser observado e dominar/ser dominado que o filme tenta manter. A começar pela protagonista com uma postura e visual masculinizados – a promotora mulher que consegue assim se impor em um ambiente de trabalho machista (como quase todas as interações da personagem com os colegas de trabalho ressaltam). Então, mais do que reforçar a crítica feminista de cinema, que desde o seminal “Prazer visual e cinema narrativo” de Laura Mulvey denúncia a construção narrativa clássica a partir da identificação do homem (espectador-personagem-diretor) no comando do olhar, cabendo a mulher ser o objeto olhado, Borden cria dobras de olhares. Dana Greenway não encaixa-se nas definições de heroína convencional e nem de feminilidade padrões. Dentro do seu próprio ambiente, a promotora é um desvio – um corpo estranho. E é esse corpo em desvio que terá a primazia do olhar como investigadora, o olhar da protagonista que conduz a trama. Não o feminino como pólo oposto ao masculino, mas o feminino, na figura da promotora, como algo fora da polarização convencional.

Sobretudo no primeiro terço do filme, o espaço de trabalho feminino volta a ser um ambiente de interesse para Borden. Dessa vez, não trata-se de um bordel em um apartamento de luxo em Manhattan (como em Working Gilrs), mas sim de um departamento de justiça do governo. De qualquer forma, nessa primeira parte, interessa a diretora filmar a dinâmica dos personagens no trabalho – focando na tensão declarada entre a protagonista e os colegas de trabalho homens (que a menosprezam). E também destacando a relação entre Dana Greenway e a sua colega de trabalho e melhor amiga, a policial negra Maria Johnson – a detetive é o contraponto de feminilidade ao estilo da promotora.

Outro desestabilizador das dinâmicas de poder (olhar/ser observado e dominar/ser dominado) é o fato de Hanover atrair e seduzir suas vítimas a partir do pretexto de fotografá-las. Isso faz com que o personagem masculino (mesmo caçado pela investigadora) não deixe de impor a sua forma de olhar sobre as suas vítimas. A promotora, por sua vez, tenta vigiar e antecipar as ações do criminoso, que observa através dos seus atos e das suas fotografias. A ambiguidade das relações entre homem e mulher seguem na tipificação dos crimes cometidos por Hanover. Sim: ele engana as mulheres que encontra na rua fingindo ser um fotógrafo famoso. Sob esse pretexto o criminoso é convidado para a casa da vítima, onde começa uma sessão de fotos inocente. Até que a câmera fotográfica transforma-se uma arma de intimidação de Hanover sobre sua modelo. Sobretudo por meio do disparador do flash: cada foto é acompanhado pelo barulho do clique que marca um passo a frente do fotografo em direção à mulher. Os cliques, o barulho e os passos tornam-se cada vez mais rápidos, até chegarem a um ritmo frenético em que o agressor encurrala a presa contra o seu corpo.

Após o breve e intenso momento de pavor, capturado pela câmera, o fotógrafo consola a mulher atacada e essa mulher consente em uma relação sexual com ele (após o trauma). Ao descobrirem que não se tratava do verdadeiro fotógrafo famoso, as vítimas procuram a polícia – mas acabam retirando as queixas convencidas de que o encontro não foi um abuso. A investigação só persiste e avança pois passa a ser uma obsessão pessoal de Greenway, que decide se fazer de isca para prender Hanover.

E então, no encontro entre Greenway e Hanover, o filme chega a sua ambivalência mais bizarra, quando os dois personagens passam dias trancados em uma cabana isolada. A princípio a promotora é prisioneira (pega por Hanover enquanto o seguia), com o passar do tempo ela torna-se também vítima fotografada e amante. Certo que a atração entre detetive e criminoso(a) são plots típicos do gênero. Mas a relação entre a promotora e o fotógrafo não se dá nos termos comuns de uma paixão e de um desejo avassaladores, e sim de uma perversão inevitável. Existe toda uma subtrama, mostrada por meio de flashbacks da infância de Greenway, que narram um trauma antigo da promotora. De forma que, na cabana, a vítima e o agressor formem um elo dos desajustados – reforçando a ideia da promotora como uma protagonista do desvio dos pólos padrões de gênero.

Em algum momento, Greenway finalmente consegue recobrar o controle sobre si e a situação – retomando o procedimento policial protocolar, levando Hanover sob custódia. De qualquer forma, restam como provas encontradas pela detetive Maria Johnson as polaroides tiradas pelo fotógrafo – que retratam um momento de tranquilidade da promotora na banheira.

Mais uma vez a fotografia é tratada no filme como evidência da verdade e como um forma de imposição de olhar (que implica um poder). Por causa da imagem, mesmo capturado, Hanover ainda tem poder sobre Greenway. É por essa foto que a promotora se conecta a todas as vítimas anteriores do criminoso. E, no fim, resta a policial e a promotora esconderem a prova fotográfica, como uma forma de reequilibrar as relações de poder ou, de ao menos, colocarem a justiça acima da verdade.

Assim, são constantes no filme as operações que mantém ambiguidade e complexidade no desenrolar da temática e da trama, como a constante disputa entre protagonista e antagonista pela primazia do olhar/dominar e não ser olhado/dominado; uma protagonista mulher que foge da polarização convencional masculino/feminino; e crimes sexuais que forçam a discussão entre o consentimento e manipulação, por exemplo. Nessas operações é possível vislumbrar um pouco do feminismo de Borden. No entanto, na sua forma de ser filmado, Love Crimes quase nada emula do estilo seco, cortante e direto da cineasta. Sim, os corpos femininos continuam a ser o maior interesse da sua câmera. Mas há agora um distanciamento, uma composição de planos que segue mais a lógica da narrativa ficcional convencional do que da presença corporal intensificada dos seus primeiros filmes. Em sua defesa, pode-se argumentar que dessa vez o machado estava na mão do estúdio.