Por Vlademir Lazo

O mais cosmopolita dos cineastas. Com uma obra que no plano da realização extrapolou fronteiras, filmando entre o velho e o novo mundo, não seria exagero afirmar que todo cinéfilo que se preze deve algo, mesmo que indiretamente (e ainda que não saiba), a Ophüls. Vendo alguns dos trabalhos de Max Ophüls é possível descobrir, por exemplo, de onde Stanley Kubrick (ainda que completamente diferente em questão de temperamento) tirou muito dos procedimentos estéticos e movimentos de câmera (o que inclui elaborados travelings e planos-sequências) que tanto fizeram com que muitos de nós se apaixonassem pela sétima arte. Era também um dos diretores de cabeceira de quase todo o grupo que formava a Nouvelle Vague: Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Demy, Rivette, etc. A câmera de Ophüls parecia ser capaz de operar milagres, atravessar salões, véus, janelas e grades, subir escadas e reconfigurar e misturar os pontos-de-vista dos personagens de cena para cena, e no interior de cada plano, não raro nos colocando mais próximos das pessoas e objetos no quadro. “A câmera existe para criar uma nova arte e mostrar, acima de tudo, o que não pode ser visto em outro lugar: nem no teatro, nem na vida, caso contrário, eu não teria nenhuma necessidade dela. Fazer fotografia não me interessa; isso deixo para o fotógrafo”, é a citação do próprio Ophüls com que Tag Gallagher começa o seu artigo sobre o cineasta. Gallagher observa que o que distingue os filmes de Ophüls dos de outros diretores voyeuristas é que em Ophüls o ponto-de-vista, inevitavelmente moral, na medida em que pesa o valor de um indivíduo, do sofrimento de um indivíduo (e da existência deste), esse ponto-de-vista pertence sobretudo aos personagens, que estão efetuando um percurso e uma busca particular, e são os sujeitos, e ao mesmo tempo os objetos. Daí não fazer sentido a fama de cineasta decorativo com que foi tratado durante muito tempo; em Ophüls é que se encontra um exemplo dos mais pertinentes em que se pode aplicar a velha sentença de que a forma é o conteúdo (ou ao menos que em sua obra ambos se encontram intimamente ligados), muito longe de tantos realizadores vazios nos quais uma decoração habilidosa serve unicamente para encobrir a ausência de significados.

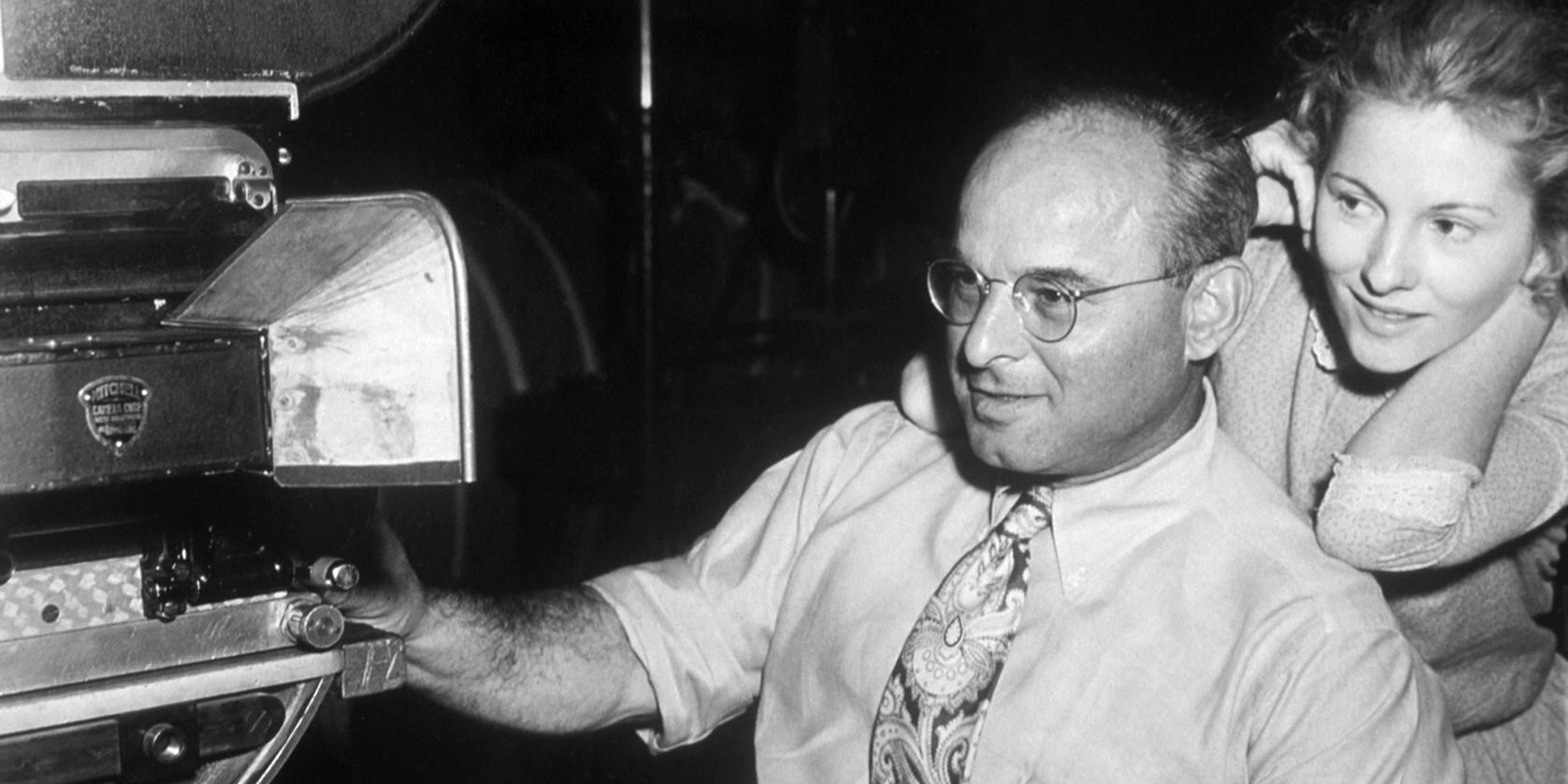

Nascido em Saarbrücken, Alemanha, em 6 de maio de 1902, e registrado como Maximillian Oppenheimer, começou como ator e diretor de teatro e operetas, levando espetáculos a cidades como Stuttgart, Dortmund, Wuppertal, Viena, Frankfurt, Breslau e Berlim. Em 1927, seu filho Marcel Ophüls nasceu em Frankfurt. Como pseudônimo de Max Ophüls, foi contratado em 30 pela UFA (Universum Film AG), a rede de estúdios cinematográficos mais importante do cinema alemão — onde surgiram realizadores de renome como Fritz Lang e Friedrich Wilhelm Murnau —, começando como assistente de Anatole Litvak, diretor de origem russa que também faria carreira internacional (com longa passagem em Hollywood). Dirigiu Dann schon lieber Lebertran (1931), curta-metragem com argumento e roteiro co-escrito por Emeric Pressburger (futuro colaborador de Michael Powell na Inglaterra), e seu primeiro longa, Die verliebte Firma (1931). O reconhecimento veio com o sucesso de Liebelei (1933), adaptação de Arthur Schnitzler, o primeiro de seus trabalhos com grande parte do estilo do que se conhece por filme de Max Ophüls, só que com a ascensão de Terceiro Reich ao poder e devido a sua ascendência judaica, fugiu do país no dia seguinte ao incêndio do Palácio de Reichstag (que assinalou o estabelecimento do nazismo), emigrando para a França, onde começou filmando um remake de Liebelei (Une histoire d’amour [1933]) e o hoje perdido On a volé un homme (1934).

A carreira de Ophüls desde os seus primeiros filmes vai delineando o cineasta que aprendemos a admirar por seus filmes mais famosos na maturidade, mesmo as suas comédias nos surpreendem com uma ironia que em seus filmes mais sérios será expandida, como a critica ferina aos parentes do magnata falecido em Lachende Erben (1933) ou a clássica comédias de fantasmas La tendre ennemie (1936), já na França. Ou A Comédia do Dinheiro (1936), que filmou na Holanda, sobre um pobre e honesto funcionário de banco que perde por acidente uma enorme quantia em dinheiro, passando a ser visto como escroque e desonrado, e recebendo vantagens com a má-fama indesejada. Mas é com os melodramas que Ophüls impõe sua assinatura, com uma dobradinha de filmes que antecipam quase toda a carreira posterior do cineasta: o já mencionado Liebelei e A Senhora de Todos (1934), rodado na Itália, onde começa a se afirmar como um autor de mulheres (como Kenji Mizoguchi), não propriamente de filmes femininos, mas tendo como centros figuras cuja condição de mulher se mostra um predicado infernal, levando a destruição alheia ou a própria desagregação.

No longa de estréia de Ophüls, Die verliebte Firma, uma aspirante a atriz precisa resistir às investidas de toda equipe de trabalho, sem abrir mão do seu sonho ao estrelato. Em Divine (1935) — com roteiro de autoria da escritora francesa Colette — uma garota ingênua sai do campo sonhando em ser uma cantora de sucesso em Paris, caindo em um teatro decadente onde é forçada a participar de espetáculos eróticos e conviver com os vícios dos colegas. Em alguns desses primeiros filmes de Ophüls, o amor triunfa sobre as vicissitudes e ilusões femininas, só que depois não mais. Em Divine e Sem Amanhã (1939), as protagonistas são obrigadas a exibir seus corpos e escancarar a própria carne em público. Não muito distante do universo de Yoshiwara (1937), cujo título é o nome de um bairro periférico que se torna o antro de meretrício destinado a receber os militares ocidentais após a abertura dos portos no Japão. O romance trágico entre o tenente russo e a gueixa japonesa tem pelo menos um grande momento, o da ópera, que remete a uma sequência inesquecível de Carta de uma Desconhecida (1948), a do casal numa viagem imaginária de trem. O filme desse período mais próximo de Carta, porém, é Werther (1938), que aproveita o personagem clássico de Goethe para curiosamente ocupar o lugar dedicado às figuras femininas na obra de Ophüls.

Em 1939 estoura a Segunda Guerra com a expansão nazista pela Europa. Ophüls filmaria ainda mais um trabalho na França, De Mayerling a Sarajevo (1940), se voltando ao episódio que culminou no estouro da Primeira Guerra. Não se trata de uma cinebiografia ou filme histórico, os personagens reais que desfilam na tela são impregnados pelo universo do diretor, enquadrando-se sobretudo nos propósitos de Ophüls de mais uma vez contar um romance marcado por obstáculos e pela tragédia. A História irrompe mesmo no final, quando De Mayerling a Sarajevo se confirma como uma obra-prima de contestação à guerra (e de clamor contra o avanço do nazismo), além de sua sequência final fechar uma era e adentrar no século XX e na barbárie que seria a ocorrência das duas grandes guerras. Com a iminente invasão das tropas de Hitler em terras francesas, Ophüls mais uma vez teria de se mudar, dessa vez para Hollywood, em companhia de outros cineastas franceses também exilados, como René Clair e Jean Renoir. Ao contrário desses, Ophüls não conseguiu trabalho tão cedo na América. Ninguém parecia animado a financiar os projetos de um diretor que julgavam tão anticomercial. Um dos produtores com quem mais teve dificuldades de lidar foi com o magnata Howard Hughes, chefão na RKO nesse período, que (na tradução de Sergio Augusto dum texto de Pauline Kael) teria chamado o cineasta de “paspalho”. Hughes o contratou em 1946 para dirigir Vendetta, adaptação de um romance de Prosper Mérimée, incentivado por Preston Sturges, que escreveu o roteiro e, amigo e admirador de Ophüls, tentava ajudá-loem Hollywood. Porém, logo no começo das filmagens o produtor demitiu e o substituiu pelo próprio Sturges na função de realizador (Sturges mais tarde também seria despedido por Hughes, que arrastaria a produção por quatro anos, contratando e despedindo diretores e roteiristas, até que o então montador Don Siegel tentou dar um sentido e organicidade à obra ao montá-la). O filme foi um fracasso de critica e bilheteria, não fazendo parte da filmografia de Ophüls.

Sua sorte começou a mudar quando foi contratado por Douglas Fairbanks Jr. (filho do astro do cinema mudo), que o chamou para dirigir O Exilado (1947), um veículo pessoal para o ator escrito e produzido por ele próprio, mas que Ophüls transforma em uma obra típica de sua autoria, com seus movimentos de câmera sofisticados e uma relação amorosa sem final feliz que ecoa muitos dos outros filmes do diretor. Foi o suficiente para Max Ophüls retomar a carreira e voltar a rodar um trabalho atrás do outro. Daí veio seu filme provavelmente mais popular, Carta de uma Desconhecida, que reside acima de qualquer outro filme de amor louco, o mais pregnante de todos os que Ophüls dirigiu. Com história baseada em romance de Stefan Zweig, pode enganosamente parecer superada pela mudança dos tempos, mas seu efeito é justamente o de dar forma a uma critica devastadora ao mito do romantismo obcecado, à ideia idealizada e ingênua de uns (especialmente artistas) em desencontro com a indiferença de outros que enxergam o sexo oposto como um objeto transitório. Desse choque resulta uma tragédia sombria, um duelo entre vivos e fantasmas, além de um triunfo em termos de estilo e expressão cinematográfica (inacreditável que Carta de uma Desconhecida geralmente esteja ausente das listas de melhores filmes americanos de todos os tempos). Seguiram-se mais dois grandes filmes assinados pelo cineasta em Hollywood: Coração Prisioneiro (1949) e Na Teia do Destino (1949), a contribuição de Ophüls à escola dos film noirs, embora ambos se inclinem bastante ao melodrama, especialmente o primeiro, onde aproveitou para caricaturizar o seu antigo produtor Howard Hughes. Nos filmes dessa fase preferiu ser creditado como Max Opuls, para evitar que a verdadeira família Ophüls (da nobreza germânica) o processasse pela apropriação do sobrenome. Quando tomaram conhecimento, os Ophüls não somente permitiram como se sentiram lisonjeados por o cineasta adotar o nome da família.

Com a carreira recuperada, pôde retornar a França e continuar dirigindo. Estava no auge. Já não mais dirigia filmes menores ou que passassem longe de serem obras-primas. A Ronda (1950) é uma sátira implacável aos jogos amorosos e à frivolidade em torno das conquistas sexuais, também adaptado de Schnitzler (o mesmo de Liebelei), numa estrutura episódica que domina os filmes do diretor nessa fase, mas sempre apresentada de forma genial, com um elemento ligando todos os personagens: o ringmaster que intervém na narrativa sempre na hora da cópula em A Ronda, os brincos passando de mão em mão e sustentando um mundo de opulência, de posse e exposição social em Desejos Proibidos (1953) ou o picadeiro em Lola Montès (1955). Já O Prazer (1952) reúne histórias de Guy de Maupassant em segmentos distintos, sem se conectarem, mas com muitas das obsessões temáticas e refinamento estético do diretor. Em 1954 voltou a trabalhar na Alemanha, em programas na rádio da cidade de Baden-Baden. Na volta à França, dedicou todos os seus esforços no que provavelmente seja a sua obra-prima, custando-lhe a própria vida: Lola Montès, mais caro filme francês até então e único em cores que Ophüls dirigiu (dos melhores tratamentos da cor no cinema), levando às últimas consequências a exuberância visual e as femmes fatales do seu cinema, aqui simbolicamente reduzidas a condição de atração especial de um espetáculo circense. Enormemente avançado para o seu tempo, tido como pornográfico, escandalizou os produtores e provocou protestos nas platéias em suas primeiras exibições, sendo necessária a intervenção da polícia. Os distribuidores, preocupados com a carreira comercial do filme, remontaram à revelia do cineasta uma versão bem menor, suprimindo-lhe quase todas as cenas do circo, que representavam a parte mais contundente da obra, e destruindo a narrativa não-linear, entrecortada por flashbacks. Um dos maiores crimes cometidos contra uma obra de arte, comparável apenas ao ocorrido com Ouro e Maldição (1924), de Stroheim, e The Magnificent Ambersons (1942), de Orson Welles.

Uma carta aberta foi redigida pelos mais importantes diretores franceses, sob os apelos do então crítico François Truffaut, protestando contra os problemas que Ophüls vinha sofrendo para lançar esse seu último filme. Ophüls lutou por quase dois anos pelo corte original, até morrer em Hamburgo, em 25 de março de 1957 — por problemas cardíacos —, um mês depois da exibição da nova montagem de Lola Montès, retalhada, tornando o filme disponível durante muito tempo apenas numa versão esdrúxula (há alguns anos, uma cópia restaurada de Lola Montès permitiu que apreciássemos o filme de maneira mais próxima das intenções do diretor para com o seu canto de cisne). Tinha apenas 54 anos, e preparava Os Amantes de Montparnasse, que Jacques Becker assumiu e dedicou a Ophüls. Sua reputação apenas cresceu ao longo do tempo, sobretudo a partir da geração da Nouvelle Vague: nos anos 60, Jacques Demy dedicou à sua memória o seu longa de estréia e Roger Vadim refilmou A Ronda. Seu filho, Marcel Ophüls, tornou-se diretor de documentários importantes e elogiados.

Depois dessa maravilha aí acima, é momento para uma inciação. Haha, gosto tanto do Preston Sturges, essas curiosidades são ótimas…

Enfim, parabéns ae pessoal!

Vida longa ao Multiplot!