Por Ranieri Brandão

No cinema de Max Ophüls vive um teorema voraz, repetível, incisivo: a mais frágil presença do paraíso implica a existência cristalina e material do inferno.

Tomemos a abertura de Divine, esse pedaço de paz a ser revertida, esse discurso de apresentação seco e direto: idílica, simples, fresca, localizada no campo, com uma mãe e uma filha arando a terra em contato com animais, árvores, luz solar, vivendo um pequeno diálogo singelo, comum, de passagem, onde a filha diz que quando canta “está no topo do mundo”.

Frase verdadeira (tem a idade dos sonhos) e original, porque se Ophüls filma essa menina, Ludivine, frágil figura algo sem vaidade, com sua pele recebendo em cima de si, em sua superfície, apenas luz, grãos de terra e poeira, ele tem de encontrar a frase perfeita por estar localizado, nesse instante, na epiderme da personagem que também é a mesma epiderme do quadro que vemos, e porque esse “cantar” que é puro estabelece uma visão de mundo (infantil) que vai re-significar individualmente o próprio ato de cantar, impondo-o como uma elevação, como um poder que a menina só imagina, fantasia e deturpa até transformá-lo numa capacidade que ela mesma não sabe que não tem, cantar. Ou melhor, como ela diria, chegar ao topo do mundo.

Mas essa estrutura não pode durar muito: ainda nessa mesma cena, num corte da montagem que vai do arado aos pneus de um carro em alta velocidade, surge uma antiga amiga da garota, agora mulher da cidade, artista. O inferno adentra o plano, portanto, e é ele todo o drama inocente da narrativa. Em Ophüls o tema central parece ser esse debruçamento sobre o signo do que é finito (da imagem do arado à imagem do carro; da calma à perturbação, nada permanece por muito tempo), das coisas que se acabam, que se desfazem, como na breve sequência-quase-natureza-morta do leite derramado da garrafa pelo menino, que passa de leite consumível a leite estragado. Da cantora do campo, num lapso de segundo, passamos sem piedade à presença de uma “profissional”, residente de outro mundo (de topo conquistado?), chegando em cena literalmente por meio de uma nova máquina e de um corte que rasga a continuidade da paz, por meio de uma mise en scène (objeto essencial do mundo ao qual ela pertence) que a introduz no quadro. Do “sentir estar” no ápice do mundo, passa-se agora a uma “possibilidade concreta de visualizar” e cumprir tal escalada, com a ida de Ludivine a Paris. O espetáculo se abre ao olhar e, mais, à participação, ao envenenamento do drama.

Existe essa cena fenomenal e rudimentar em Divine, cena que parece central como início de discussão a todo o cinema de Ophüls, que é aquela quando a amiga, antes de dormir, fala sobre a cidade, e pede, a título de teste, para Ludivine mostrá-la o seu modo de andar. Ela caminha e a amiga a reprova, logo ensinando o modo certo de como ela deve se mover, uma elegância forjada pela encenação, como parece observar o narrador a respeito de uma das prostitutas em O Prazer. Não é nada espantoso constatar que este “andar correto” é o de uma mulher que vive no recorte de um extremo over acting de peça teatral. É o encontro com o ponto irreversível para esta mulher, e é o primeiro momento onde Ludivine tem a chance de retroceder — mas não o faz. É a grande diferença, a mais gritante de todas: a amiga caminha como uma personagem em ação, viva num plano, num palco, como quem tem que ensinar a alguém extremamente infantil o sentido exato do que é andar, criando um realce ridículo do ato, irreal, cego, do que é de fato dar algumas passadas. Ela caminha para o espetáculo (conscientizando esse movimento quase involuntário, dramatizando-o), enquanto Ludivine caminha como quem trabalha na terra, à vista de olhos fechados ou de uma câmera desligada.

É quando o tumulto se instala, ali na troca de cenário. Pois na estrutura e na linguagem do cinema de Ophüls sub-existe essa ideia de que o tormento infernal e emocional (ambos compostos de paixão e de desejo) é detectado na encenação, especificamente naquela do vaudeville (profissional, mas também moral), nos flashbacks, na câmera, na espécie de “obrigação” (primordial em Divine) de ser um outro posicionado e criado a partir da ação de alguém que é o contrário de sua própria presença original (geralmente, uma pessoa que “não presta”), como essa amiga de Ludivine que volta para torná-la “semelhante” a ela. O drama é aquilo que uma máscara de atuação (cênica, social) carrega inconscientemente, caramente. Daí que os filmes mais famosos de Ophüls, aqueles do final dos anos 40/começo dos 50, possuam uma delicada suntuosidade e um requinte visceral, única coisa capaz de sustentar o drama conforme o diretor o enxerga, o drama numa arte que não o rompe (seu gosto pelos travelings e não pelo corte), mas que antes o recebe muito bem, o alimenta, intensifica, pois o abraça no momento em que é indiferente a ele, maior do que ele (o poder de fazer estripulias com o tempo, com os sentimentos que são re-significados nas ferramentas de cinema mais tradicionais), fluxo de imagens, de roupas, de acessórios, de cores, de cenários fascinantes que hipnotizam e alucinam.

Novamente, temos que nos debruçar sobre a finitude dos desejos, ou sobre o que essas aparências (este é um filme sobre um mundo “perigoso” composto por atores) podem causar quando se desvanecem sem chance de voltar ao que eram. Afinal, em Ophüls, quando a farsa de um falso amor acaba com a descoberta cruel dessa falsidade, é então que de fato se instaura o peso do amor vivido agora como indivisível da mentira e da alucinação, e é também aí que os sentimentos lancinantes vêm à tona rentes demais ao desespero (Carta de uma Desconhecida). Quando Ludivine não quer mais ser atriz é que o peso de ter sido uma volta para fazê-la entender determinadas coisas, pois existe essa cena do “como andar”, que a “rebatiza” e que, aos poucos, traga Ludivine para se transformar em “Divine”, nesse corte do que se julga um prefixo desnecessário, mas que é a amputação da primeira fatia de um nome, de uma forma estabelecida e “real” de caminhar — com a mãe, na terra, exatamente da forma como vemos na abertura — o que, obrigatoriamente tenta transformá-la numa outra.

É essa descoberta de que o nome próprio do título do filme não é o nome verdadeiro da protagonista e sim seu nome artístico, apego à dissertação sobre um mundo que exige a mudança de nome, a metamorfose, o “cantar-que-não-leva-a-canto-nenhum” (a não ser às tentativas de sexo ou à falsa culpa por um incêndio), que coloca o filme de Ophüls como aquela narrativa que dá conta, durante toda sua duração, de alguém que “se transformou” fisicamente, sendo a mesma, à vista de nossos olhos, e do filme que, desde cedo, já se instala em seu campo de observação, o mundo onde quase tudo se encena. É da coisa singela, portanto, que percebemos que a protagonista é agora visualmente incongruente — embora deseje voltar ao seu velho cenário rural — quando, ao cuidar das galinhas, já ao final, está vestida como uma mulher da cidade, enquanto dentro das roupas existem indícios de que Ludivine ainda vive como tal.

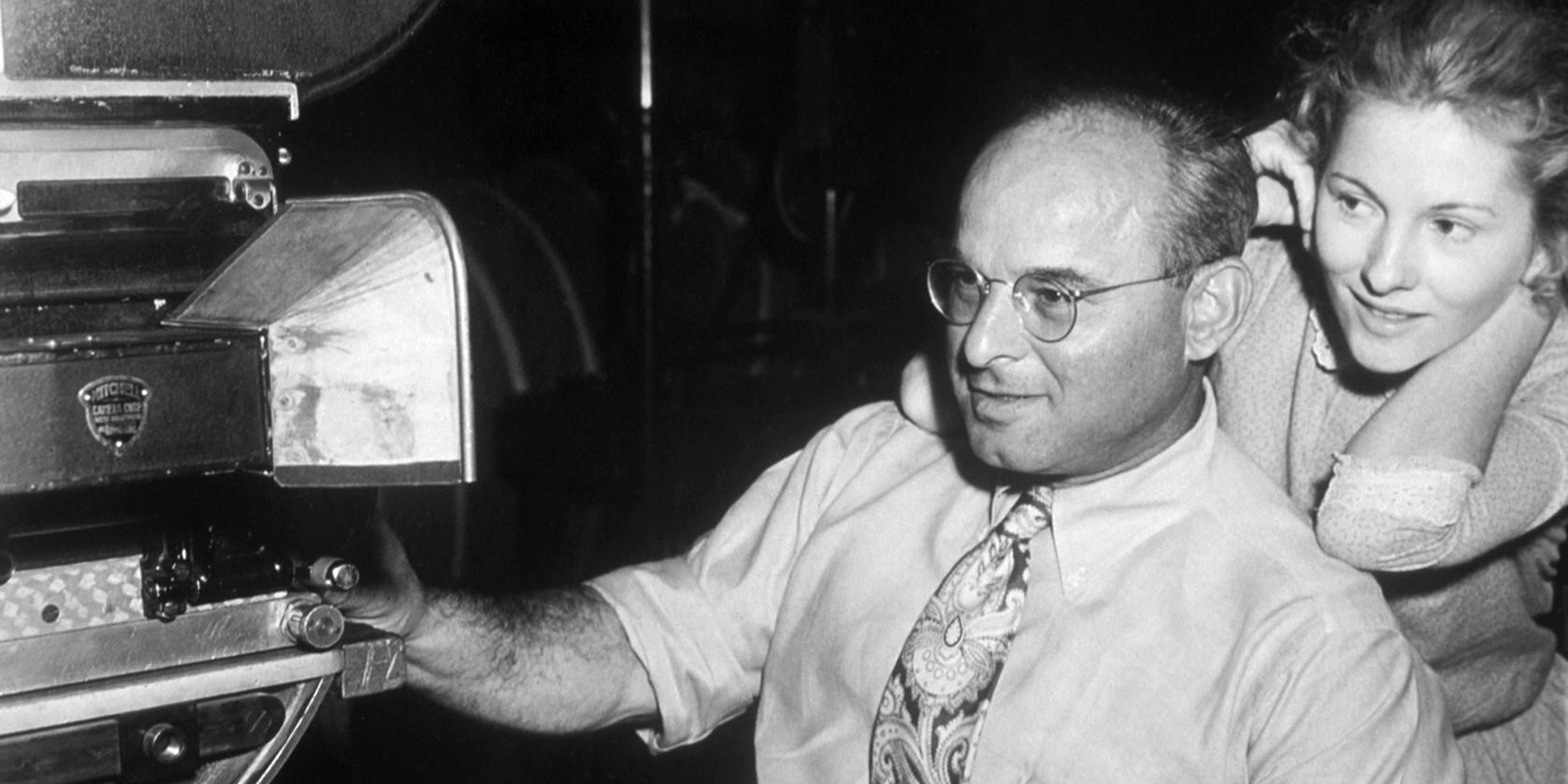

Inclusive, é no momento em que Ludivine se torna Divine que vemos a diferença com a qual Ophüls encara as introduções a “paraísos” (os mesmos e repetitivos movimentos do trabalho realizado no campo) e “infernos” (os movimentos plurais que atores e atrizes devem executar, de espetáculo em espetáculo; a existência de uma cobra que participa de uma apresentação, e de mulheres que desnudam os seios sem problema algum, num balé primitivo). Enquanto que na vida de Ludivine temos apenas uma figura a conhecer, sua mãe, papel irreparável e impossível de ser outro senão aquele, no teatro vamos conhecer invariavelmente apenas funções (o diretor, a mulher do figurino) de figuras que, em seus papéis, são absolutamente transitórias, passíveis de falência ou demissão, finitas. Na suposta imobilidade da vida no campo, tudo está estabelecido, enquanto que na confusão do teatro, as ações só podem ser semelhantes a tudo o que já foi feito na apresentação anterior, no dia anterior dos funcionários, etc. Ophüls filma o campo sem sedução alguma, secamente, correndo, enquanto se utiliza de um de seus famosos planos sem cortes, onde a câmera é “sentida”, para dimensionar a sedução do espaço completo do palco do teatro.

Como reverter todo esse processo de usurpação, sem recorrer a flashbacks (Divine é sobretudo um “filme do presente”, “sem recursos”, novamente muito direto)? Primeiro, claro, aniquilando um cenário e em seguida, designando a Ludivine o dever de recobrar o prefixo de seu nome, o dever de ser maior que o drama, maior do que os cenários de vaudeville, maior do que o crime que é acusada de ter cometido. É um processo de inversão de forças, quando Ophüls tem de se voltar, outra vez, à imagem do idílio (o beijo de Ludivine, o topo do mundo que está ainda numa boca) para fazê-la valer e viver realmente todo um final feliz, aliviante, retorno ao ideal da falta de ficção que supostamente a calma impõe. Isso só acontece quando Ludivine encontra o vendedor de leite, personagem latente, que vive nos cantos dos planos, e então se entrega ao amor dele. Porque, para Ophüls, o amor para ser salvo, para viver sobre o signo das coisas finitas desde o seu início e para não existir um sofrimento a ser revelado no futuro pelo uso de flashbacks, deve começar num paraíso identificável (a volta ao ambiente rural, a dimensão de um beijo que não é teatro, que é visto irregularmente através de uma janela, entre móveis), para, daí então, quem sabe, transformar-se num inferno já esperado, nada surpreendente, calmo. Assim também se resolve o teorema de Ophüls. O paraíso espera a vinda do inferno de forma natural.