Por Bernardo Moraes Chacur

Discussões sobre o vulgar auterism costumam orbitar em torno do segundo elemento da expressão – isto é, sobre a pertinência da comparação entre esse conceito mal definido e o cânone estabelecido em torno da Política dos Autores nos anos 50. Talvez seja mais produtivo refletir sobre o primeiro componente da fórmula: a noção de vulgaridade em arte.

Respeitaremos o clichê e começaremos pela Poética de Aristóteles, que já abordava as relações de superioridade entre diferentes gêneros da mimesis. Segundo leituras mais apressadas desse texto, as formas mais elevadas de arte tratariam de temas e personagens elevados – Deuses, Heróis, Reis. Já a comédia representaria o seu extremo oposto: os piores tipos de comportamento, as classes mais baixas, apelo aos basic instincts do seu público. Variações desse discurso nortearam a hierarquização estética durante alguns séculos, embora algumas dessas máximas não possam ser diretamente atribuídas ao texto original sem alguma controvérsia.

No trecho a seguir (condensado a partir de duas passagens), o filósofo resume os preconceitos de seu tempo nos seguintes termos:

Com efeito, se a menos vulgar é a melhor, e se (…) [a epopeia] a que se dirige aos melhores espectadores (…) feita para um público de bom gosto (…) a tragédia se destina ao vulgo; e se a tragédia tem algo de banal, manifestamente é de qualidade inferior”[1]

Em seguida, Aristóteles defende a primazia da tragédia sobre a epopeia, contrariando esse consenso. Logo, seria o filósofo o grande precursor do vulgarismo? Ressalvando-se a malandragem confessa da seleção acima, é possível arriscar duas conexões entre este debate e outros bem mais recentes: 1) um determinado gênero, de alta aceitação popular, é julgado inferior a priori; 2) A refutação dessa suposta inferioridade, propondo modificar a valoração anterior.

Nessas disputas pela posição de diferentes gêneros em uma mesma hierarquia, raramente (ou nunca) a própria noção de hierarquia era atacada. Diferentes concepções foram utilizadas para definir o que constitui um tema elevado em outros períodos históricos: a partir da Renascença, a pintura ocidental prestigiou ora os tópicos religiosos, ora os histórico-mitológicos até chegarmos, às temáticas sociais alguns séculos mais tarde. Durante todo este intervalo, havia demanda pela chamada pintura de gênero e outras modalidades de menor status: cenas domésticas, naturezas-mortas, paisagens etc., com alguns gêneros ganhando ou perdendo ascendência ao longo do tempo. Ainda assim, podemos apontar uma constante cambiável: certos gêneros são considerados frívolos, enquanto outros, dignos de contemplação séria.

As questões envolvidas nunca eram meramente estéticas, gerando impactos socioeconômicos concretos sobre a produção artística: cargos oficiais para artistas, ensino em academias, o acúmulo ou desvalorização de capital cultural para um público consumidor que procurava se afirmar ou diferenciar socialmente. Mas entre tendências conservadoras ou contestadoras, os produtos culturais consumidos pelas classes mais baixas invariavelmente ocupavam a base da pirâmide do prestígio.

O interesse por histórias e formas de expressão populares só foi despontar na Europa quando as mesmas passaram a ser consideradas em vias de desaparecimento, sob as ondas de urbanização dos séculos XVIII e XIX (e o Nacionalismo, com sua ênfase na ‘descoberta’ de culturas próprias, foi de igual importância para essa valorização)[2]. Para nossa pauta, dois precedentes são relevantes nesse movimento folclorista a) os detritos de uma era passaram a ser o tesouro de outra; b) a cultura popular urbana era vista como uma forma decaída da anterior e as cidades como o espaço onde o patrimônio ancestral iria se perder.

Esta última ideia ainda era bem aceita em princípios de século XX, como atestam as reações causadas pelas novas mídias (fotografia, rádio, cinema). Os Guardiões do Bom Gosto puderam, até então, oscilar entre desinteresse e desprezo pelo juízo estético das massas. Agora, eram afrontados pela própria escala massificada dessa cultura. E o cinema, em suas primeiríssimas encarnações, concentrava todos os vícios atribuídos à vulgaridade urbana. Até os primeiros anos da década de 1910, certos locais dedicados à exibição de filmes – os nickelodeons, dentre outros – chegavam a ser considerados física e moralmente insalubres[3].

Transcorrido pouco tempo, consolida-se uma indústria de cinema, ofertando um produto assimilável pela Boa Sociedade. Nesse contexto de necessidade mercadológica e legitimação, o cinema cortejou os padrões pequeno-burgueses de respeitabilidade e distinção cultural, condensando em torno de si alguns milênios de indicadores de prestígio e hierarquias de gêneros (vários dos quais já ultrapassados àquela altura em seus campos de origem).

Por vezes, apelavam-se às mesmas virtudes já repisadas desde a Antiguidade ou Renascença: os Eventos Históricos, a vida dos Grandes Personagens, a Relevância Social (todas presentes em o Nascimento de uma Nação de Griffith). Outro procedimento recorrente era a adaptação de textos consagrados da Literatura e Teatro, reivindicando de forma quase parasítica as glórias concedidas às outras Artes. Não por acaso, termos oriundos de uma noção ingênua de dramaturgia ainda são usados para enaltecer este “cinema de qualidade’, como a ‘Boa Estória’, ‘os Diálogos Inteligentes’ etc. Cem anos depois, alguns desses valores ainda persistem como critérios de excelência para parte do público e crítica.

A linha de montagem hollywoodiana seguiu produzindo a sua cota anual de Filmes Sérios, mas em número sempre inferior à oferta de títulos de genealogia menos ilustre: roteiros baseados em contos publicados em periódicos, no teatro melodramático e na literatura barata. Essa produção média não foi uniformemente desprezada pelos próximos 30 anos: atingindo milhões de pessoas, o cinema consolidou o seu nicho, justificando o surgimento de uma crítica especializada. Ainda assim, a sua ordenação no totem de prestígio manteve-se, na melhor das hipóteses, intermediária. Até o final da década de 50 e o advento do “autorismo”[4].

Na ocasião, dois fenômenos complementavam-se: 1) a expansão de um cinema internacional, com sua alteridade em relação à Hollywood e seus sobrenomes convertidos em marcas registradas (Kurosawa, Bergman, Fellini etc.); 2) a defesa entusiasmada, por parte de uma nova geração de críticos, de nomes que atuavam há décadas no cinema americano. Tais discussões acabaram gerando um cânone alternativo (e que se tornaria “oficial”) de Grandes Cineastas, composto por realizadores europeus, asiáticos e – em pé de igualdade ou precedência – diretores baseados nos EUA e cuja obra consistia em suspenses, comédias, faroestes etc.

Esse movimento não deve ser interpretado como uma heroica caminhada até a luz. Antes, trata-se de mais uma etapa na trajetória da valoração cultural: defender que a 7ª ARTE possuía Autores (vulgares ou não), também era um recurso de conquista de prestígio, reivindicar o mesmo status das suas seis precedentes e inseri-la em uma narrativa equivalente, com seus Grandes Homens, Gênios e Autores (de Homero a Shakespeare, de Michelangelo a John Ford). Além disso, escrever um livro sobre Hitchcock não é apenas uma defesa do valor do diretor inglês, mas também a defesa do valor de escrever sobre o diretor inglês, ou seja, um exercício de autojustificação para um público de entusiastas e para os próprios críticos e estudiosos.

II.

Uma variação da seguinte anedota é veiculada periodicamente na imprensa e redes sociais: um balde, esfregão ou qualquer objeto prosaico é esquecido em um museu e o público confunde-o com uma obra em exposição (nas entrelinhas: a suposta falta de legitimidade da arte moderna/contemporânea). As suas origens podem ser traçadas até o momento em que Duchamp expôs um urinol e batizou-o A Fonte. A obra pode ser interpretada de diversas maneiras, uma delas bastante aplicável ao nosso tema: a importância da posição, do quadro de referência para as construções de Sentido. Mais do que uma provocação, a Fonte de Duchamp (e as anedotas sobre baldes esquecidos) sugere algo essencial sobre o funcionamento do sistema.

Alguns exemplos, mencionados ou apenas sugeridos nos parágrafos precedentes: os contos populares do início da Idade Moderna eram apenas a camada inferior da cultura no seu próprio tempo e alguns séculos depois, Folclore. Vertigo foi recebido como um mistério mediano e mal resolvido em 1958 e o maior filme de todos os tempos em 2012[5]. Deslocando o nosso foco da recepção para a produção dos textos: a Poética pôde ter elementos de polêmica quando escrita, mas converteu-se em manual de excelência literária poucos séculos depois. A Política dos Autores, de controvérsia inicial passou a influenciar concretamente a importância dos diretores na Indústria, em pouquíssimos anos.

Especialmente nos dois primeiros exemplos, temos um mesmo texto recebido de formas completamente diferentes em um novo contexto, demonstrando a importância da moldura, da inserção do objeto no Museu, para a construção do sentido a cada leitura. A maneira como os objetos, culturais ou não, são confrontados é de tal forma orientada pela sua função, status e discursos adjacentes que é impossível pensa-los de forma separada de seu quadro de referência, isolar a Obra-em-si. O que não quer dizer que a Obra não exista, que todo o sentido seja arbitrário, uma mera ilusão de ótica convencionada por cada grupo observador.

Quando os folcloristas passaram a debruçar-se sobre a literatura vernácula, identificaram inúmeros pontos de interesse relativos à sua estrutura, a sua capacidade de produzir variações e as suas raízes históricas. Quando a crítica começa a exaltar Hitchcock, depara-se com um domínio estilístico e densidade temática observáveis na construção de cada plano. Em ambas as situações, a recepção não se produziu aleatoriamente, mas a partir de elementos identificáveis nas próprias obras. Paul Ricœur certa vez resumiu que a Leitura (que deve ser entendida de forma ampla) consiste no encontro entre um mundo do texto e um mundo do leitor[6]. Nenhum dos dois elementos deve ser negligenciado em uma discussão sobre o sentido.

Ambas as situações atestam a crescente importância do formalismo no pensamento ocidental sobre a estética. Percebe-se o deslocamento de uma análise e valorização centrados na temática evidente, nos referentes da obra no ‘mundo real’ (valores ‘externos’) para a consideração dos elementos constitutivos do texto e seu aparato de produção (valores ‘internos’)[7]. Evidentemente, tais transições não são totais nem homogêneas, menos ainda o ponto final da História em uma linha de evolução constante. A análise formalista não é a única possível em 2016, tampouco constitui a resposta ‘certa’ ou definitiva.

III.

No Islã, os xiitas creem que a Revelação se encerrou com o Profeta, enquanto para os sunitas, ela continuou até os seus sucessores diretos. O autorismo também possui seus xiitas e sunitas. Os xiitas acreditam que a inspiração divina se limitava à canonização de Hitchcock, Hawks, Ford etc. e que nunca mais se encontraria algo de valor sob a cobertura do cinema de gênero. Sunitas diversos estenderam o precedente para outros cineastas e décadas em uma fronteira periodicamente deslocada, mas jamais abolida. Dessa forma assistimos a gradual incorporação das comédias de Tashlin até os zumbis de Romero ao quadro de respeitabilidade. Ainda assim, cada nova tentativa de expansão desse limite costuma encontrar resistências.

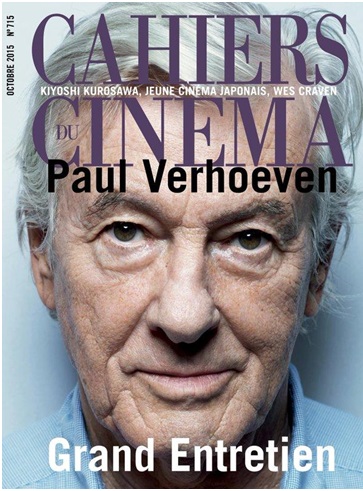

O ramo xiita costuma protestar que as práticas dos autores originais eram indissociáveis do modo de produção da Hollywood Clássica. Já os sunitas podem objetar que um Isaac Florentine não estaria no mesmo nível de um Paul Verhoeven (um dos mais recentes reabilitados). No entanto, tais protestos só são aplicáveis à indagação menos interessante (existem Autores, em termos comparáveis aos grandes cineastas do passado, em espetáculos de CGI 3D ou em fitas de pancada Direto-para-Streaming?), em prejuízo de questões mais férteis: pode-se encontrar valor estético no Vulgar? É possível confrontar e produzir ideias a partir deste ‘gênero’?

Cortejarei protestos sugerindo um instante de comparação entre dois filmes. Adeus à Linguagem 3D dispensa lógica narrativa e personagens, a exemplo das últimas décadas da filmografia de Godard. Para processar com sucesso os seus temas nos termos propostos pelo diretor franco-suíço é necessário, além de certa familiaridade com alusões filosóficas e literárias, atentar para o sentido produzido pelos seus procedimentos formais, pelos elementos constituintes das imagens que se sucedem e como eles ilustram e complicam as ideias sugeridas pelo próprio título da obra e pelas frases que irrompem ora escritas, ora proferidas pelos atores em cena.

Para os dispostos, a experiência permite uma exploração sobre o estado da Linguagem (cinematográfica ou não), sua adequação para confrontar questões políticas, pessoais e seu potencial para o autoritarismo e violência. Outra abordagem possível seria admirar a beleza das imagens e da mise-en-scène, sem fazer questão de decodificar cada passagem. Por outro lado, a experiência mais frustrante seria buscar no filme uma estória coerente ou personagens que permitam uma identificação com o público (mal-entendidos frequentes).

Já Resident Evil: Retribuição (também 3D) não parece preocupado com uma lógica narrativa impecável ou desenvolvimento de personagens. Há um enredo, que trata da manipulação violenta de espaços físicos e temporais simulados e da sobrevivência nesta fronteira permeável entre real/virtual. Aproveitando-se do fato de que praticamente todas as imagens foram produzidas digitalmente, Paul W.S. Anderson libera a sua “câmera” e a faz transitar em velocidade vertiginosa entre visões microscópicas e telescópicas da ação, acelerações e desacelerações do tempo, transições entre mapas de videogame e cenários “reais”.

Para os dispostos, o efeito cumulativo desses procedimentos formais ilustra e complica um subtexto não muito distante do próprio texto. Outra abordagem possível seria simplesmente se divertir com a beleza das imagens, com o absurdo das situações e a inventividade da mise-en-scène. Por outro lado, a experiência mais frustrante seria procurar no filme uma estória, personagens e atuações que atendam aos padrões de dramaturgia-cinematográfica-de-qualidade vigentes em 2016.

A comparação proposta pode soar descabida, uma vez que Godard é considerado um intelectual, enquanto Anderson dirigiu quatro adaptações de videogames. No entanto, penso que os exemplos superficialmente elencados nestas páginas ilustram o caráter historicamente variável de cada leitura. Cientes disso, ao invés de perpetuar as interpretações já autorizadas, podemos explorar as possibilidades de um confronto aberto com cada obra. Ao perseguir esse objetivo, não nos desvencilharemos completamente de nossas preconcepções, mas torna-se possível pensá-las e testar os seus limites. Armadilhas nos aguardam a cada passo. Um erro comum seria acreditar que, uma vez que o vulgar de um período pode se tornar valorizado no próximo, todo produto marginal estaria destinado a uma revalorização futura, em um mero processo de reversões cíclicas.

Para finalizar, vale lembrar que tais movimentos não possuem mão única. Quantos filmes não seriam levados à sério graças ao seu verniz de importância, antes de qualquer análise? E ao longo do tempo, mesmo os cânones podem perder a sua centralidade. David Bordwell ao estudar pormenorizadamente a linguagem clássica de Hollywood, não pôde deixar de notar o quanto os arthouses que lhe faziam contraponto também compartilhavam entre si semelhanças estéticas, estratégias narrativas, e convenções: o original, portanto, tinha (e continua a ter) um forte componente genérico, que certamente não o torna pior, mas coloca em cheque a sua hipotética superioridade. E se as filmografias de Jerry Lewis e Ingmar Bergman podem se ver igualadas em diferentes climas, outras obras, outrora incensadas, podem sofrer pior destino, como atesta a legião de títulos premiados a quem restou o proverbial Olvido da História – deslocamento que, por sua vez, também não será necessariamente irreversível.

Agradecimentos a Arthur Tuoto, Bruno Amato, Marcus Martins e a toda comunidade CV. Agradecimento especial para Guilherme Gaspar, que tornou este texto legível.

[1] Seguem as passagens originais: “XXVI. 2.: Com efeito, se a menos vulgar é a melhor, e se é sempre esta [a epopeia] a que se dirige aos melhores espectadores, a que se propõe imitar tudo seria, por conseguinte a mais vulgar. (…) 5. Esta [a epopeia], segundo se diz, é feita para um público de bom gosto, que não precisa de toda aquela gesticulação, ao passo que a tragédia se destina ao vulgo; e se a tragédia tem algo de banal, manifestamente é de qualidade inferior.” A poética clássica /Aristóteles, Horácio, Longino. Introdução Roberto de Oliveira Brandão; tradução Jaime Bruna. 7. ed. São Paulo: Cultrix, 1997.

[2] Os fenômenos mencionados não esgotam os fatores envolvidos nessa transição. Sugiro BURKE, Peter. Cultura popular na idade moderna: Europa 1500-1800 / trad. Denise Bottmann. São Paulo, Companhia das Letras, 2010. para um panorama abrangente da mesma. Também penso haver grande interesse em pensar a questão sob o prisma das mudanças epistemológicas – vide As palavras e as coisas (FOUCAULT, Michel. Les mots et les choses. Paris: Gallimard, 1966.).

[3] Para este e os próximos parágrafos: COSTA, Flávia Cesarino. O Primeiro Cinema: Espetáculo, narração, domesticação. São Paulo. Scritta, 1995 e Bordwell, David; Staiger, Janet; Thompson, Kristin. The Classical Hollywood Cinema. Film Style & Mode of Production to 1960. Nova Iorque: Columbia University Press: 1985.

[4] O autorismo da década de 50 não representa a primeiríssima vez em que se atribuiu aos diretores aspirações e méritos estéticos. Não nos interessa aqui o ineditismo da abordagem, mas o papel desempenhado pela mesma na mudança de status experimentada pelo cinema a partir daquele período. Tampouco deve-se acreditar em uma equivalência automática entre autorismo e análise “esclarecida”, uma vez que diversas refutações e corretivos já foram propostos aos seus axiomas (que vão desde os mais ingênuas – propor outra classe profissional, como os roteiristas, como principais autores de um filme – aos mais pertinentes – como apontar as tendências autoristas em ancorar suas leituras nas discutíveis “intenções do autor” ou ignorar contextos históricos em prol de um discurso excepcionalista).

[5] De acordo com a enquete realizada a cada dez anos pela Sight and Sound.

[6] RICŒUR, Paul. Temps et Récit . Volume 3, Le temps raconté. Paris: Seuil, 1991. (Coll. Points – Essais).

[7] Tentei aludir aqui aos conceitos de episteme e formações discursivas, conforme descritos por Foucault em As Palavras e as Coisas, já citada anteriormente. Restringindo muito a abrangência dessas ideias, arrisco resumir que o discurso (em nosso caso, a hierarquização) é inseparável de suas condições de possibilidade (as premissas que definem o que constitui a excelência). Vide nota 2 acima.