Por Luís Flores

Alguém certa vez o chamou de um cineasta inclassificável e um cineasta que não envelhece. Cineasta que convida a um pensamento em contínua renovação, sempre passível de reconfiguração, de remontagem. Cineasta, aliás, que nem cineasta é, dado que recusou com veemência o termo cinema e decidiu, na esteira do amigo Jean Cocteau, a trocá-lo por cinematógrafo. “É pelo cinematógrafo que reviverá a arte que o cinema está querendo matar”. Desde cedo, Bresson assume a construção artística como uma atitude rigorosa de insubmissão e comprometimento (estético mas também político).

É conhecido o debate sobre o papel da pureza em sua obra, o poder insuperável do acaso, o sopro mágico de deus. Há um fundamento espiritual do homem, uma substância de moldes cristãos que se devora inevitavelmente em uma terra de violência e sufocamento, não sem antes desprender a derradeira consequência, difícil e sem equivalência de causas ou intenções (a imagem, por vezes, precede a explicação). A vontade humana, a paixão, também fazem parte do “tudo é graça” proclamado pelo pároco de aldeia, anúncio de uma estranha transcendência que não o é de todo, pois guarda intocada uma margem do sensual. Ainda que menos discutida, há em Bresson uma contraparte materialista feita de atenção permanente ao real, nos movimentos concretos e nas mínimas variações de tempo.

Incomum, com efeito, é flexionar essa razão bressoniana da matéria sob o prisma imponderável da revolta. Lá está ela, em todo caso, em Diário de um paroco de aldeia, com esse padre praticamente herege por levar a mensagem de Cristo demasiado a sério, ao pé da letra. Está, com rigor maior, em Um condenado à morte que escapou, talvez sua obra mais literal, na qual a via da libertação espiritual passa necessariamente pela subversão da ordem e da matéria. Nada é cartesiano, contudo, sendo que o título alternativo vem justamente recompor uma margem de imprevisibilidade: O vento sopra aonde quer. Curto-circuito irresolúvel de posições, de oposições, de relações entre o terreno e o celestial, entre o físico e o incorpóreo, entre o trabalho e a predestinação.

A sublime maldição de existir, seja no suicídio impassível de Mouchette (Mouchette), seja no olhar insondável de Balthazar (Au hasard Balthazar), repercute na redenção “por um fio” do jovem soldado francês (Um condenado). Soldado que não o é, sendo um princípio constante de Bresson tensionar as definições confortáveis de dramaturgia. Esse jovem, em todo caso, profere a magnífica frase final do filme, “se minha mãe pudesse me ver agora”, enquanto ele e Fontaine se afastam dos muros da prisão, caminhando, sem botas nem casacos, pelas ruas desertas da noite, com frio no corpo e por dentro o vigor do vento. Sim, é um baita spoiler, mas no fundo pouco importa, pois o título também o é, a cartela de abertura também o é e, a bem da verdade, se existe algo de narrável em Bresson, segue antes as vibrações imperceptíveis da alma, o tracejo das mãos e dos olhos na luz.

Certos gestos associados a diálogos, embora pareçam mínimos ou neutros, traem a presença de algo maior, uma revolta íntima e invisível que mobiliza a fuga sem, contudo, equivaler-se a ela. A revolta deve permanecer oculta, embora não velada, devido ao risco de execução sumária. Ela reflete, no entanto, uma postura mais profunda, uma incumbência impalpável sob os elementos sensíveis que o filme faz circular. A fuga, se depende da graça, ao mesmo tempo só existe no entremeio da ordem, nas brechas do sistema, nos cruzamentos que permitem desejar e partilhar. Na salvação, afinal, pois é pela porta estreita do agora que chega o Messias, segundo Benjamin. É pelas frestas que sopra o vento e, aliás, é curioso notar que os créditos do filme ressaltam, em primeiro plano, as rachaduras no concreto, provavelmente do muro da prisão. A fuga, enfim, é desejo e partilha, conta-se aos outros prisioneiros, busca-se ajuda e companhia, organiza-se, constrói-se com diligência ao se desmontar a prisão (enquanto se monta as imagens), com engajamento crítico ao se decompor sua estrutura. A questão divina, portanto, torna-se complexa: se para o padre, companheiro da prisão, o milagre ou a graça é ter a bíblia sagrada em mãos, para Fontaine é encontrar uma colher sobressalente, a fim de continuar o trabalho da escapada.

Luta-se, também, do lado de fora, como membro da resistência francesa. Uma vez capturado, desobedece-se sempre que possível, em um sistema complexo de relações com objetos e pessoas. Este é outro traço distintivo das operações fílmicas de Bresson, a capacidade de conectar elementos, de reconstruir perceptos e sentidos, estabelecendo ligações singulares. A fuga, vale dizer, não é um ato individual, e talvez por isso Fontaine pareça delongá-la, buscando sem cessar um companheiro de evasão. Primeiro, tenta os amigos do lavatório. Depois Orsini, supostamente intrépido, inabalável. Depois, um detento recém-chegado, que não confia no plano. Nenhum deles aceita ou, quando aceita (Orsini), não se compromete até o fim com a estratégia. Fontaine acaba por assumir os preparativos, totalmente… Sozinho? Mas o jovem soldado francês, no último momento, será colocado em sua cela de maneira providencial, sendo que durante a execução da fuga Fontaine percebe que seria impossível ter tido êxito sem um parceiro.

Mas voltemos aos gestos distintivos da revolta. No começo, dentro do carro, a caminho da prisão, as mãos do condenado pairam sobre o seu colo, como se ele se perguntasse “o que fazer?” ou, antes, “o que fazer com estas mãos?” A resposta surge de imediato, impulsiva. A mão nervosa hesita brevemente e logo tenta abrir a maçaneta para fugir. Tentativa malograda. Ele é recapturado, espancado, castigado, aprende interiormente uma lição. A fuga malsucedida é compensada com um aumento no grau de repressão. Para não morrer, Fontaine é obrigado a fazer silêncio, fingir estar fraco. Doravante, só vai arriscar a sorte novamente com um projeto certeiro, um plano infalível de ação. Decide, portanto, organizar sua rebeldia, sistematizar o sentimento da indignação. Não é fácil dinamitar a ilha de Manhattan, como também é difícil transpor os confins da prisão fascista. Por mais justo que seja o turbilhão da revolta, da contravenção, isso não basta para desafiar a estrutura do mundo em um impulso de coragem ou aflição. Um soco no guarda de nada adiantaria. Talvez acelerasse a morte, mas não transformaria a distribuição da violência e nem perturbaria a lógica da repressão. Um plano de fuga bem arquitetado, isso poderia fazer diferença. A revolta não para de soprar em seu espírito inconquistável e, para externá-la, ele finge se submeter enquanto busca uma saída.

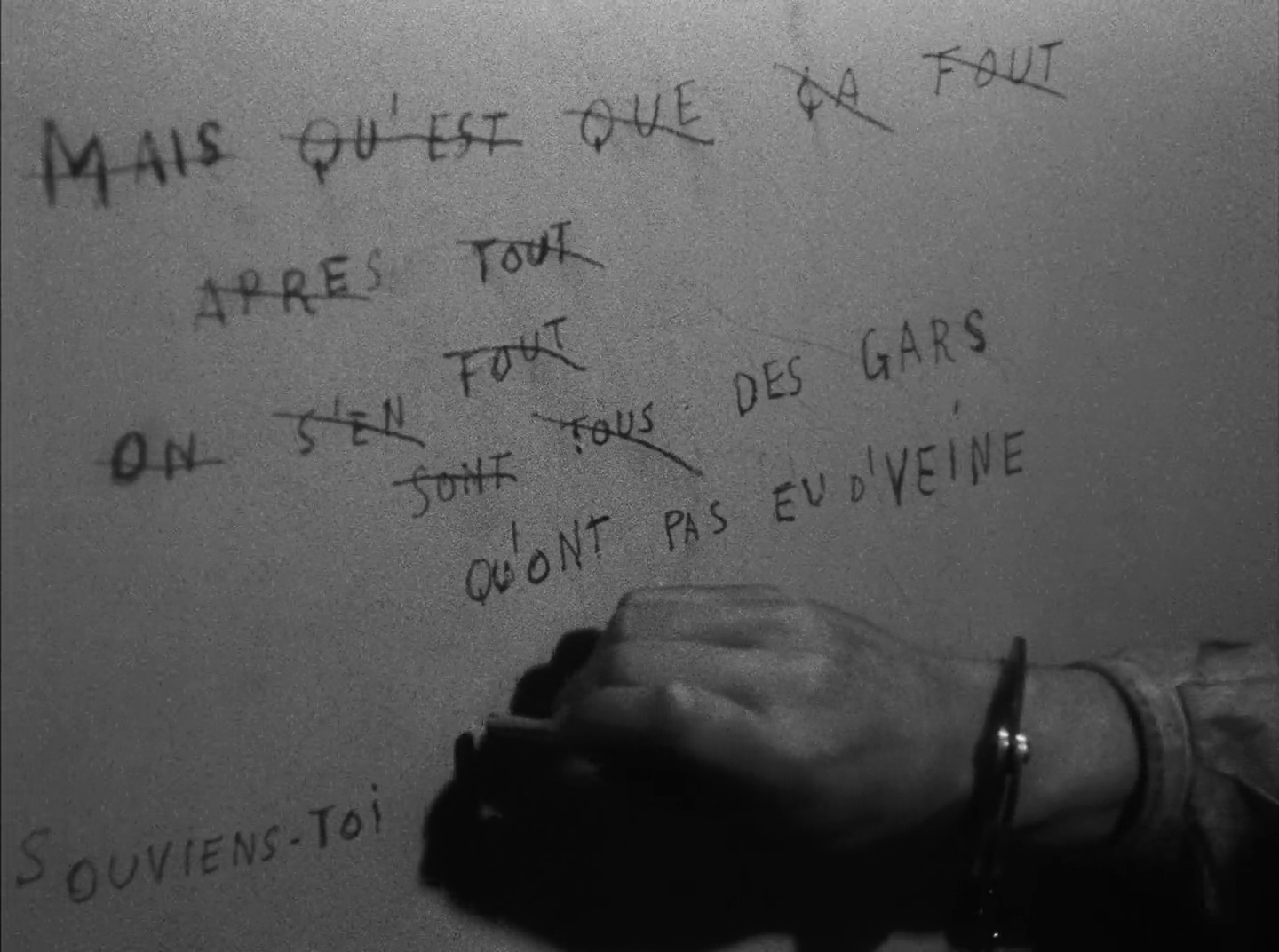

Na carta para a mãe, mais um ato de revolta. Por meio dela, o condenado avisa à resistência francesa que o código de comunicação foi quebrado, confrontando a tirania nazista, mesmo estando enclausurado na prisão. Há revolta, ademais, na expressão altiva que ele assume ao retirar furtivamente as algemas, sendo tomado, em suas palavras, por uma “sensação repentina de vitória”. Há revolta na mensagem motivadora com a palavra “coragem”, escrita pelas prisioneiras da ala feminina no pacote que enviam ao condenado. Há revolta quando ele, transitando clandestinamente pelos corredores, apaga a mensagem de punição na porta de uma cela, desafiando a ordem perversa exercida pelos guardas. Há revolta, sobretudo, na recusa em entregar uma mera caneta nas mãos do guarda, sob o risco de ter a cela revistada – trata-se, portanto, de uma recusa completa em obedecer, nem uma mínima concessão direta pode ser feita, apenas o imprescindível para continuar alerta e vivo.

A marca fundamental da revolta em Um condenado, afinal, não é simplesmente a decisão de escapar, mas sim o substrato indelével dessa decisão, que afeta o sistema de inscrição do corpo (que é também um regime de mise en scène) e o entrelaçamento da existência, com sua parte maldita ou secreta, proclamando em silêncio a impossibilidade de aceitar o mecanismo de confinamento imposto. Algo que se conjuga, claro, a toda uma contraparte estética, na medida em que Bresson depura o mundo com cuidado em sintagmas de cinematógrafo. Atenção aos detalhes (escassez de planos longos), proximidade com o personagem (profusão de primeiros-planos, enquadramentos rigorosos, acompanhamento estrito), reinvenção e reivindicação das relações (uso intensivo de planos/contra-planos, uso da câmera como termo de mediação entre objetos e/ou pessoas), reflexão e condensação simbólica (montagem).

Fortalecido pela graça inabalável (espírito), Fontaine confronta a des-graça da ocupação nazista, não somente um estado de morte, como também de ausência do espírito, de cerceamento absoluto de qualquer manifestação sui generis do ser. Por isso a ironia do encarregado que pergunta se ele vai tentar fugir, quando a única resposta possível é sim. Há talvez uma reverberação de Pascal, de uma aposta inominável naquilo que conduz à realização da vida. Escolher lutar, existir, agir – mesmo pela inoperatividade – é tarefa quase incontornável em um mundo cada vez mais confinado e afogado em sangue. A desobediência de Fontaine, sua insubordinação soturna, tem de certa forma um caráter ético. É uma palavra que está permanentemente com ele, anterior a qualquer enunciação, inscrita no movimento irrevogável da liberdade.

Nada o desencoraja da tarefa que assumiu antes de por os pés na prisão, mesmo quando os companheiros se mostram preocupados ou incrédulos. Nem por isso, deixam de apoiá-lo. Orsini, na cela da frente, vigia e tosse para avisar dos guardas no corredor. Cada qual cumpre o seu papel na intrincada arquitetura da predestinação, esta que Fontaine dispõe de maneira particular, destemida, quase amorosa (ouso dizer). A revolta não adquire a manifestação passional da cólera, da explosão, da reação incontida, ela forma antes uma indignação organizada, canalizada para o planejamento estratégico da fuga. Seu caráter transparece a persistência de espírito, a obstinação quase estoica, a tenacidade que nada pode aquebrantar.

A expressão mais viva de sua conduta é o trabalho incansável de des-montar a prisão, revertendo para si o que produz nesse lugar de controle e exploração (lembrando que campos de concentração nazistas forneceram amiúde mão de obra escrava para grandes corporações capitalistas). Bresson mobiliza uma reflexão minuciosa das mãos, tratando-as como membros concretos de alta significação. O que podem fazer (é a indagação inicial do primeiro-plano dentro do carro), o que representam, como transgridem? Poucos filmes mostraram o trabalho das mãos com tamanha expressividade, ampliando-as em uma legião de primeiros-planos certeiros, que vão multiplicando possibilidades e curvaturas. O diferencial em Bresson é não abstraí-las com gestos puramente simbólicos, embora a ambiguidade não deixe de estar presente. Mãos que tentam fugir do carro. Mãos que pegam o lenço para limpar ferimentos. Mãos algemadas, mãos soltas. Mãos que transmitem mensagens, escrevem letras proibidas no papel. Mãos que anseiam, esperam, fazem sinais. Mãos que varrem, que tentam se ocupar. Mãos que cultivam, que sentem o solo. Mãos que tocam o ombro em sinal de amizade. Mãos que chegam ao extremo de matar (o guarda noturno, condição para a fuga). Mãos, todas elas, com dimensões concretas, cumprindo funções específicas. Não um punho erguido contra um céu intocado, não uma utopia. Antes, um ofício paciente de insurreição.

Falemos, sobretudo, das mãos que trabalham, perseguindo com firmeza o fio da construção. A questão do filme pode ser, de fato, flexionada com a seguinte indagação: como utilizar os objetos que re-produzem o confinamento para alcançar seu inverso, a possibilidade de libertação. Este é, no nível discursivo, o materialismo profundo de Um condenado, inextricavelmente ligado à insubmissão do espírito e à transcendência de qualquer consenso objetivo, de todo “realismo” complacente, por assim dizer. Primeiro, é preciso compreender criticamente o mecanismo da prisão: olhar a porta, contemplá-la, descobrir, durante uma quase epifania, como desmontá-la. Depois, desviar cada utensílio para produzir outras funções. Alfinete, colher, cama, porta, travesseiro, painel, pano, arame, tudo deve ser transformado pelas mãos e convertido em ferramenta de fuga. Deve-se tomar cuidado para não denunciar o andamento do trabalho, não fazer barulho, camuflar a porta, varrer os resíduos, esperar o momento oportuno (o famoso kairós). E realizar missões de reconhecimento que permitam estudar o mecanismo carcerário, anotar os fluxos e horários, analisar a rotina, conceber um plano pormenorizado.

Preservar o corpo, a lucidez, a sanidade, eis um outro ritual necessário, o cuidado de si contra o aniquilamento da subjetividade instaurado pelo mecanismo do poder (embora Bresson não flexione da mesma maneira que Foucault os tensionamentos entre corpo e alma). Conversar com o prisioneiro da cela ao lado, respirar com regularidade, olhar a janela, reinventar uma dose de vida e pertencimento nesse espaço destinado ao isolamento. Quando o jovem soldado francês entra na jogada, vale dizer, os planos do trabalho solitário de Fontaine são transformados pela presença de um segundo par de mãos. Corpos que agem em conjunto. Um condenado lembra, nesse sentido, o gesto de resistência dos prisioneiros em Um canto de amor, de Jean Genet, no qual a desobediência passa contudo pela erotização. Em ambos os casos, a arquitetura da prisão é rejeitada, em Genet pela ligação homoafetiva, em Bresson pela camaradagem proibida. Farocki, aliás, retoma os dois filmes décadas depois para problematizar a lógica midiática do controle nas prisões contemporâneas.

A maior parte do filme, portanto, mostra a subversão sorrateira do espaço da prisão, a intrincada busca da liberdade (provisória) a partir do interior de uma estrutura de fechamento. Bresson dedica sequências inteiras para mostrar as etapas do trabalho, valorizando o esforço de Fontaine e conectando-o às contingências da situação. Há uma atenção imperturbável ao real, que resulta em uma decupagem meticulosa, com enquadramentos rigorosos, elos complexos dos olhares, duração cirúrgica dos planos, foco nos objetos e nas ações. Cada plano é um respiro profundo no trabalho de reinventar o mundo, cada corte entrevê a brecha da salvação. A montagem é a oração algo profana que organiza 60.000 metros de película em 2.900 de filme, como informa João Bénard da Costa. Tudo isso atravessado por ecos elegíacos de Mozart, em trechos musicais que tensionam ainda mais os elementos da razão com a inescrutabilidade do espírito, algo que a direção de atores e a iluminação das cenas, algo aurática, reforçam.

A composição formal da obra traz um compromisso intenso do olhar. É preciso ritmo para observar, respiração para subsistir. Espírito, aliás, é ar na raiz (pneuma, anima, ruah), o que repercute no já mencionado subtítulo do filme, citação de uma frase que Jesus teria dito a Nicodemos. Tudo pode mudar a qualquer instante, o vento sopra aonde quer, tornando difícil inclusive escolher a hora certa de se agir. Note-se, uma vez mais, que o trabalho da fuga nada tem de mero produtivismo, constituindo, antes, uma reengenharia complexa de sabotagem e reversão. Assim, também o modo de filmar de Bresson é uma revolta penetrante contra a lógica espetacular do mundo das imagens, que tende hegemonicamente à alienação e à simulação.

A linha é tênue mas, no outro extremo, no regime do compulsório, do imediato, do visual, está o perigo da previsibilidade mortífera, do sistema total de captura do poder. Cansado de aguardar, Orsini arrisca escapar em plena luz do dia, sendo logo em seguida recapturado e executado. Bresson não chega sequer a mostrar esse episódio com a câmera, relegando-o ao extracampo e permanecendo coerente à readequação minimalista do visível. A fuga espetacular, impulsiva, nos é vedada, assim como o espetáculo perverso da plena satisfação visual. Cada queda, todavia, traz um novo aprendizado, sendo o fracasso de Orsini uma etapa importante para que Fontaine aprimore seu plano. Isso, somado à sua recusa em ceder.

O cinematógrafo, em certa linhagem, pode ser tomado como uma máquina para se pensar o mundo. Em Um condenado à morte que escapou, Bresson formula esse gesto no nível de uma cólera insubmissa, mas, sem se contentar com esse primeiro salto (dialético), elabora a revolta ao nível de um trabalho. Uma lição que artistas como Farocki e Straub-Huillet souberam aprender e reinventar com inteligência. “Confio nas minhas ferramentas”, diz Fontaine a certa altura. Também Bresson o poderia dizer. É nesse segundo movimento, enfim, que reside a verdadeira imbricação do pensamento crítico com a história do olhar, convocando o espectador a uma tomada de consciência e estabelecendo uma ruptura em relação à violência do mundo, que está inscrita inevitavelmente nos circuitos das imagens.