Por Felipe Leal

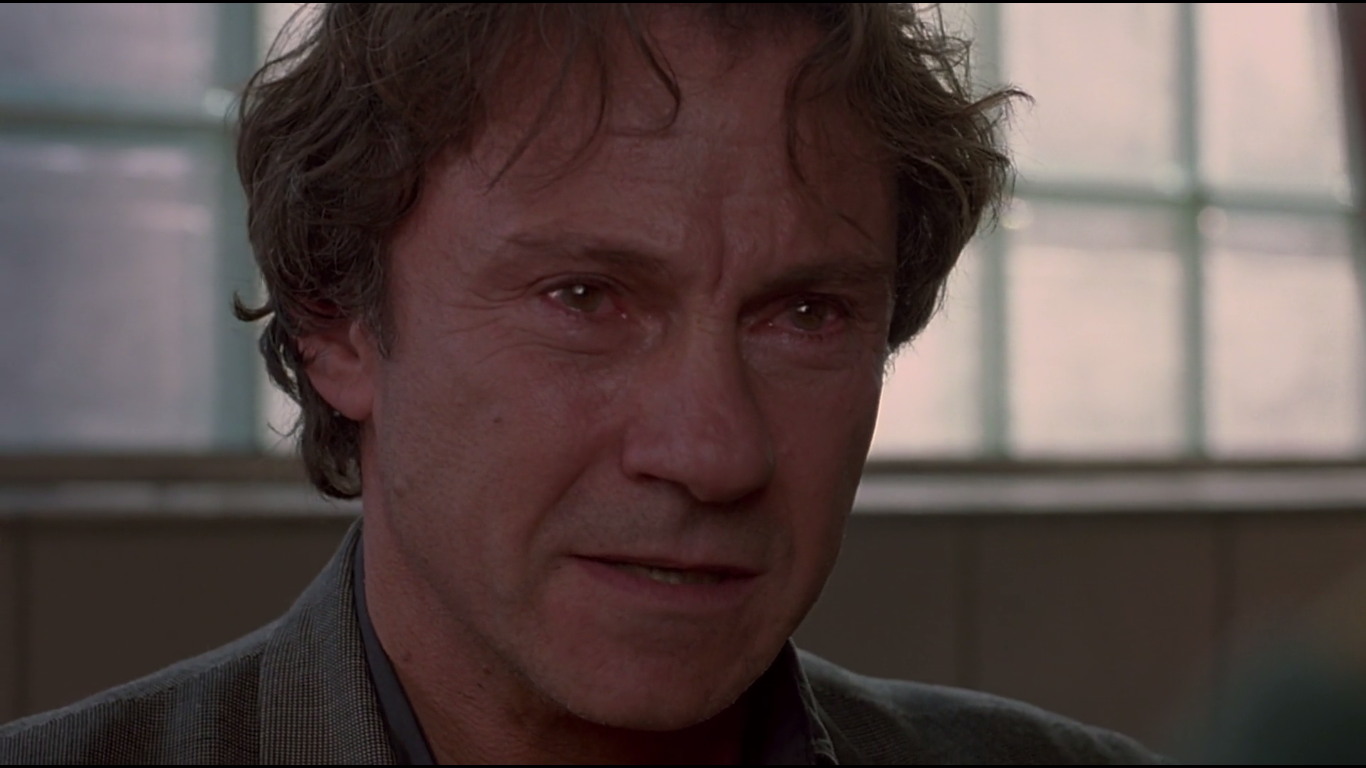

Tanto quanto ‘Deus’ invoca por si só, seja sob a capa de palavra, crença ou símbolo, certa Totalidade – para alguns, entendamos, Verbo, para outros cristandade, rosto esbranquiçado de cachos dourados, sangue respigando pelas dores da coroa dolorosa do mundo, etc. –, o nome Abel Ferrara, ele sozinho, carrega consigo particular ideia sobre um corpo em movimento de travessia pelo inferno, uma ideia sobre a qual, aqui também particularmente à subsistência física, seria “tortuoso” se debruçar, posto que a carne tem linguagem própria e só ao viciado é concedido olhá-Lo no rosto e não ouvir resposta, mas continuar olhando. Pois pensemos: o que é um homem que fez visita ao submundo? O que há no rosto de Keitel, dentro do lamento extravasadamente contido, em seus ombros rijos e pupilas furtivas que possa denunciar o corpo em comunhão com o avesso do paradisíaco? Não é óbvio o suficiente, algo que o pó e a agonia sexual possam denunciar sozinhos? Se a imundície é caricata, que ao menos não haja engano sobre as palpitações de seus signos: do catatônico ao estrebuchar-se em lágrimas, ninguém atende tão rapidamente à necessidade, ao presente, quanto o viciado.

A resposta, ficamos pasmos à teimosa rachadura do quebra-cabeça, está mais no detalhe do que na carreira de cocaína emprestando ao cano o instante-poder dos fracos: o que é comum à toda a obra de Ferrara, para além daquilo que de certa forma já sabemos que estará lá? A permuta cantada por Elvis Presley nos responde com candura e prontidão: “prometa-me, querida, o seu amor em retorno” (just promise me darling your love in return). Obra de usos e desusos de uns pelos outros, o corpo no limite das outras beiras. A drogada que fornece injeções à Keitel também o sussurra, como os vampiros que descreve: “os Vampiros têm sorte porque podem se alimentar de outrem; nós temos que consumir a nós mesmos, consumir nossas pernas só para encontrar a energia para andar; […] consumir a nós mesmos até que não reste nada além do apetite”. Pense, agora. De fato, escorregue do pensamento à presença carnal no espaço que o contém; suponha fisicamente um ajustar-se num corpo que vive apenas para a sensação que o presente lhe acompanha. É uma encruzilhada, e a câmera lança arestas e o papel injeta um devir que o ilustram bem: quando é preciso não estar lá para ser, chupar da presença, da delirante sucessão de sendos, uma matéria que possa fazer frente ao fato inconteste do próprio apagamento. O único sentimento a que se abre está nos dedos que erguem o depositório de cocaína, na testa espremida que aguarda o papel salpicado de crack. (Bem,) “Foda-se o passado”, ele diz, bem como para o futuro apenas aguarda as apostas do campeonato de Baseball.

Ele ascendeu ou descendeu?, diríamos, em perspectivismo nada mais ousado; de onde partiu o âmago que atiça a Natureza?, contra que saborosa fase de Cristo seria possível se contrapor com maior ironia?… as perguntas poderiam se multiplicar, não fosse Ferrara tão sério quanto ao mito que ainda recobre majoritária parte da nossa sociedade como um mosquiteiro continua assegurando a psicológica tranquilidade à criança histérica: quem é Deus, quando duas pernas e o cano de uma pistola são suficientes para recolher à miséria do silêncio suado quaisquer suspeitos, suspeitos quaisquer? Ele é Hades, precisa o tempo inteiro se travestir de Toda-Potência. Harvey Keitel, de quem se afirmou que desceu até o inferno, encontra, aos pés ensanguentados de Deus, do que vem se revelar uma alucinação, uma senhora que detém uma taça de ouro roubada à mão. Mas algo lhe antecedeu. Algo lhe é sempre prévio, a bem da verdade: ele só vive para si, para o momento de tomada de que pode ser dono, pode ser, de certa forma, Deus.

A quem quer que tenha previsto as máquinas como substitutos ou suplementos técnicos de nossa insuficiência, o que responderia Ferrara, e o curioso é que nunca lhe faltará razão, é apenas que há outra produção cíclica de necessidades mais rentável, comprimida, pulverizada, bebível, secular mucosa debaixo da língua, e também que nenhuma guerra às drogas poderá refrear o âmago oco que nos torna cristalino um fato: engolimos, deglutimos, devolvemos; ou seja: precisamos, e inevitavelmente desta adição necessária excretamos algo só para poder absorver de novo. Aquele corpo, tremendo, pergunta: é para isto, Deus? Tão pior. A carne no extremo do presente não quer nada mais que antecipar o próprio gesto que a torna músculo, movimento, motricidade previamente vital, e eis que a droga lhe acelera, prolifera e regurgita o desejo. E o que é desejar uma intensidade que não lhe aconteceu e, ao mesmo tempo, repetir a perpétua sensação total que a primeira trouxe? Absolutamente nada. Contraproducente, viver. Sísifos tristes.

Um atalho por Deus, que por aqui seria um curto-circuito deleitoso e paradoxalmente nada herege, aliás tão devoto quanto uma Simone Weil ou um Agostinho, revela não uma transcendência pelo maldito, mas uma irrupção digna de Deus na encortiçada e nebulosa redoma do crime. Ele agoniza nos cantos das escadas, salta da inércia plena ao resultado decidido do futuro dos novos mortais, que adoram e sacrificam milhares pela aposta cega no literal taco dos batedores de baseball. Estranhamente, o corpo ajoelhado ao prazer vive numa manutenção do transe. Chorar é espremer tudo, a redenção, o demônio, o gesto; fumar é revirar os globos para o inteiro do rosto tornado plácido. O membro viciado oscila sem intenção entre o extasiado e o exposto (nervo). Pelo nome da freira estuprada que, como Ele, viu o demônio no corpo de dois jovens, viu o demônio em si mesmo e aceitou o inconcebível perdão através de outro (d’Ela) – o policial, no entanto, não desatará o nó sem se adornar precisamente daquilo que repudia. A sirene do veículo é a trovoada do autonomeado Deus. O corpo trágico talvez seja mesmo hilário: “I’m a fucking catholic”, assim, só dito, é o seu amuleto.

Acorrentado no vício, diga-se o que quiser, chafurdando no crime contra o qual sangra mas sem cuja infiltração não sobreviveria uma gota de pulsão de nobreza correcional, antes de ser a presença arrogante de sua potência, Zeus é também pai: oferta aos rebaixados nada menos que a curva do Julgamento, ilumina a dobra que anuncia a conversão. Um ônibus à alhures, e o pai chora na estação dando adeus, talvez pela primeira vez descontrolado do Destino que achava possuir. Se pode cheirar, esse Deus? Hilda Hilst o chamou: uma superfície de gelo ancorada no riso. E ele escorrega, está sempre bamboleando, pedem-lhe que vá com calma. Ele vai ao extremo e chora como um menino. Antes só chorasse: lamenta, rangendo os dentes, que tenha de vestir a justiça na terra. Corpo megalômano concentrado na superfície que mais se deforma – a do rosto. Ele não só tem que chupar para sustentar a língua, o delírio do pó incendeia a absorção com o peso do longe demais. Quando se olha o Sol, o resíduo, ainda que criacional, já queimou a vista. Ele se arrepende da própria humanidade quando queria desferir o tiro mas acolhe a liberdade. Às vezes o corpo é disfuncial. Keitel é a mandíbula enlaçada que fumega incompreensão quanto tem de ceder. Deus é menino? Já cheirou pó? O corpo que O encontrou é como a canção de Natal para Abel Ferrara, para os ouvidos dos meninos: de novo, de novo, de novo.