Por Bernardo Moraes Chacur

Quatro ideias prontas:

- Filmes americanos possuem alta carga ideológica.

- Filmes americanos são ingênuos, logo simples.

- Um certo cinema europeu rompe com os padrões hollywoodianos.

- Romper com o padrão hollywoodiano implica em ausência de padrão, aleatoriedade.

São generalizações bem difundidas, apesar de contraditórias entre si (1 e 2) ou superficiais (3 e 4). Inconsistências pouco aparentes a princípio, mas demonstráveis a partir da análise de três encontros de família, que exemplificam diferentes relações entre o cinema e a narrativa.

I.

Narrar não é observação passiva da ‘realidade’ ou dos ‘fatos’, é uma atividade de reconfiguração. Estabelecer relações entre causas e consequências, definir o que merece recordação, atribuir responsabilidade a indivíduos ou deslocá-la para forças que os transcendem (sejam sociais, naturais, sobrenaturais etc.). É erigir um mundo, mantê-lo de pé ou desestabilizá-lo. A narrativa não se restringe à ficção. Também está presente na historiografia, na psicanálise, no jornalismo diário e no cinema, de forma indissociável.

Nem sempre foi assim. Termos como filmes de mostração ou de atrações costumam ser utilizados para definir as primeiras décadas de produção cinematográfica. De certa maneira, a narração sempre esteve ali: decodificar a saída dos empregados da fábrica Lumière exigia uma compreensão mínima das ações (são funcionários partindo após a jornada de trabalho) e do contexto (trata-se de um local onde se executa jornada remunerada em uma cidade moderna do ocidente etc.) representados naquela película de 1895. Mesmo os loops projetados nos cinetoscópios Edison (como o execrável Electrocuting an Elephant, de 1903) poderiam apresentar início, meio e fim discerníveis, o germe narrativo.

Mas nada disso se compara à sofisticação narrativa conquistada após o advento da montagem e o desenvolvimento de Hollywood como indústria e linguagem, já no final da década de 1910. A transição entre exibir e narrar foi central para a aceitação da nova mídia. A mostração de lutas de boxe ou esquetes de vaudeville era considerada entretenimento vulgar, enquanto a boa ficção seria capaz de educar moralmente as massas (vide as discussões sobre a utilidade da literatura e da arte, no mesmo período). E de que moral estamos falando?

Lembremos algumas convenções desse cinema: contar uma estória, com lógica causal bem definida, focada em indivíduos com motivações compreensíveis e resolução clara dos conflitos apresentados. Qual representação de mundo é inseparável dessa maneira de organizar a informação? De modo geral, é a crença na liberdade do ser humano e na efetividade da ação: o protagonista é o agente de seu próprio destino, capaz de intervir nos rumos de sua vida e, se necessário, nos rumos de sua sociedade. Essa concatenação nem sempre é otimista: nos noirs, como em algumas tragédias clássicas, a vontade dos personagens pode ser insuficiente ou até mesmo engendrar sua derrocada. Ainda assim, na superação ou na queda, prevalece a iniciativa do self-made man e a trama raramente abandona a província do explicável. São convenções fortes, que mantém-se efetivas mesmo em histórias de viagem no tempo e realidades alternativas.

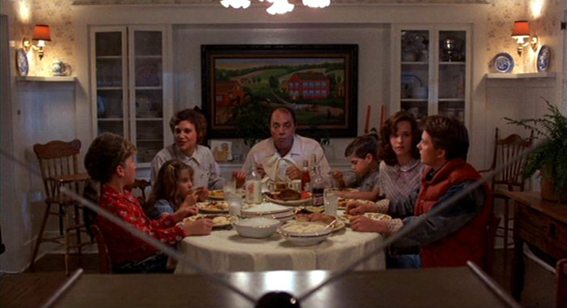

O que nos traz ao primeiro dos nossos três encontros familiares, a trilogia De Volta para o Futuro (Robert Zemeckis, 1985/89/90), em que o personagem principal reescreve a própria biografia, a de seus pais e filhos. Cada desenlace é diretamente associável a uma origem específica (a covardia paterna que se arrasta desde os tempos de colegial; o fracasso do Marty de meia-idade, cuja origem está no acidente automobilístico etc.) e, logo, admite intervenção. O efeito de cada ação é aferível, seja no retorno a 1985 ou através dos objetos que se modificam às vistas do herói (o retrato de família, os jornais, a carta de demissão). O mesmo vale para toda a cidade de Hill Valley, que se converte em distopia quando McFly comporta-se irresponsavelmente (à semelhança da Bedford Falls alternativa em A Felicidade Não se Compra, privada de seu pilar-da-comunidade). Trata-se enfim, do mito hollywoodiano em estado de arte.

Falando em mitos, é comum apontar o componente edipiano no filme de Zemeckis. Também valeria compará-lo à Odisséia: no princípio das duas histórias, o solar da família encontra-se em desordem (assolado ora por Biff, ora pelos pretendentes de Penélope). Ambos os protagonistas reentram incógnitos em seus lares: Odisseu transfigurado, Marty irreconhecível em 1955. O ‘disfarce’ lhes concede tanto a liberdade de ação quanto a observação indiscreta de seus familiares (como as esposas, mães e descendentes se comportam durante a ausência do filho/marido?). Após um ciclo de peripécias, a ordem é instituída pela ação dos heróis, com alguma ajuda externa (Atena, o Dr. Brown). São (dentre outras leituras possíveis) duas jornadas de salvaguarda da linhagem paterna, belíssimas articulações de ideários regressivos – mas de forma alguma “simples” ou “ingênuos”. Em nível mais geral, testemunham a crença no poder do indivíduo e suas escolhas, ainda um corolário dos manuais de roteiro. Situação diversa da que veremos a seguir.

II.

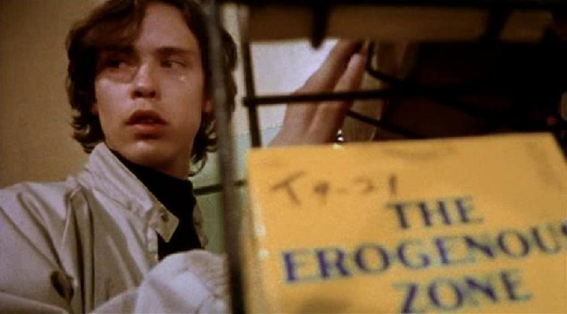

Nos tempos da Hollywood clássica, o Terror era o gênero mais afeito ao pessimismo e à incerteza. Durante a década de 70, em conformidade com o malaise prevalente, essas duas tendências se disseminaram por boa parte do cinema americano. Nem sempre uma tendência favorecia a outra, afinal o pessimismo pode redundar em explicações bastante restritas, eliminando dessa forma a incerteza. Ocasionalmente, a dinâmica entre essas duas forças era estimulada pela influência do cinema europeu. São questões ilustradas por Martin (George Romero, 1978), nosso segundo encontro de família.

Quando a trama se inicia, o personagem título está a caminho da casa de parentes, onde causará divergências: Para seu velho guardião, o recém-chegado encarna uma maldição sobrenatural que os persegue desde a Lituânia, o vampirismo. Martin, por sua vez, atribui a suposta monstruosidade a causas genéticas, enquanto a prima mais nova crê que o hóspede é apenas um jovem confuso, capaz de transcender as neuroses familiares. O filme não solucionará inequivocamente a questão, embora indique uma resposta mais plausível.

Em qualquer hipótese, Martin é um assassino. As perseguições, que visualiza de acordo com o clichê vampírico, redundam em estupro e assassinato, perpetrados desajeitadamente. Se De Volta para o Futuro é homérico, entramos agora em terreno quixótico: um homem tentando encaixar o mundo no gênero literário/cinematográfico. Coincidência importante: o papel idealizado das donzelas em perigo, tanto nos romances de cavalaria quanto na fantasia vampiresca.

A estrutura do filme é episódica, assim como em Cervantes. Há frouxo encadeamento entre acontecimentos e os ‘heróis’ realizam muito pouco. Para Quixote, a Dulcinéia jamais se materializa. Martin, por outro lado, se envolve com uma dona-de-casa e o sexo real começa a suprimir os impulsos de sanguessuga. Ao contrário do fidalgo manchego, vislumbra uma vida além do delírio, até ser punido pelo crime que não cometeu. É a inversão dos valores do roteiro clássico: o indivíduo não domina seu destino e não se descobre satisfatoriamente no decurso da trama. Inversões, no entanto, se relacionam ao modelo: o pessimismo à New Hollywood ainda sustenta alguma causalidade (Martin é destruído pela incompreensão do tio e pelo peso moral das transgressões cometidas) e a sua ambiguidade é, no mais das vezes, solucionável (ele quase certamente não é um vampiro).

Nesse filme, Romero utiliza técnicas narrativas popularizadas pelo cinema europeu das duas décadas precedentes, que buscava outras maneiras de representar a realidade, o tempo e a ação (enxergo pontos de contato com Melville, Godard e Antonioni). A meticulosidade com que os ataques de Martin são encenados torna-os o verdadeiro centro do filme, ao invés de elos em uma cadeia de eventos. Seu ‘realismo’ torna indisfarçável a violência e feiura usualmente destinadas a elipses. O confronto com a idealização é temático e, ao mesmo tempo, exprimido cinematograficamente.

III.

Em Muriel, ou o Tempo de um Retorno (Alain Resnais, 1963), nosso terceiro encontro, a linearidade é sistematicamente desconstruída. Desta vez, não estamos diante de uma família tradicional: Alphonse é acolhido por um antigo amor, a viúva Hélène, com quem poderia ter se casado. A viúva mora com um rapaz, Bernard, à primeira vista seu filho, na verdade enteado. Alphonse chega acompanhado da jovem Françoise, que apresenta como sobrinha e de quem é, na realidade, amante. Cada relação de parentesco está irremediavelmente truncada.

Alphonse e Hélène se conheceram e separaram durante a ocupação nazista naquela mesma cidade. Placas e buracos de bala rememoram o conflito, que, no entanto, permanece obscuro para os antigos participantes, incapazes de lembrar o número e a identidade dos mortos (ou diferenciá-los dos vivos, convenientemente esquecidos). Bernard é assombrado pelas memórias da Guerra da Argélia, jamais esclarecidas, reativadas a partir de fragmentos: diários, fotografias, filmes de 8mm. O apartamento da viúva é também um antiquário: móveis aparecem e desaparecem cena a cena, sedimentos instáveis de passado.

Walter Benjamin observou que os combatentes da 1ª Guerra, “voltavam mudos do campo de batalha; não mais ricos, e sim mais pobres em experiência comunicável”. Parte das funções da narrativa – explicar, tornar os eventos suportáveis – havia sido “desmoralizada” pela sua inadequação ante os traumas vividos. O mesmo pode ser dito a respeito dos discursos oficiais sobre a República de Vichy e a colonização francesa na África. Os personagens de Muriel vivem sob o peso dessa desagregação e submetê-los à narração tradicional seria outra violência, a justificação do injustificável.

A representação adequada desse ceticismo não é obtida aleatoriamente. Exige, pelo contrário, o questionamento de cada premissa da lógica linear e, consequentemente, da gramática do cinema. As regras de boa edição recomendam motivações diegéticas e invisibilidade nos cortes, ditames assiduamente desrespeitados por Resnais. Não se trata de exibicionismo formal, há consistência notável entre escolhas e temática: imagens de presente e passado justapõe-se, como em nossa memória e à nossa revelia. Pontos chaves da trama ultrapassam a ambiguidade para permanecer indecidíveis. Em Martin, não obstante a incerteza, Romero ainda fornecia suporte para inferências. Em Muriel, Resnais suprime deliberadamente os elementos que elucidariam os mistérios centrais.

Aludimos ao cânone ocidental na discussão dos filmes anteriores. Para Resnais, nesse período, o precedente literário mais direto seria o nouveau roman, igualmente dedicado a questionar os limites e a ética da Forma (vale lembrar que o diretor adaptou ou colaborou com dois de seus luminares: Marguerite Duras e Alain Robbe-Grillet). Tais experimentos – no cinema ou na literatura – são frequentemente mal interpretados. Costumam ser acusados de incompreensibilidade, esteticismo, desvio da ficção ‘natural’. Há um indisfarçável autoritarismo nessa argumentação: desacreditar as narrações alternativas é sustentar que apenas a versão predominante seria admissível, o único modo de organizar a informação e o mundo, apesar da ampla evidência histórica sugerindo o contrário. Abandonar a estrutura tradicional não implica em ausência de estrutura: recusar as identidades e ordenações pré-estabelecidas pode ser um ato de resistência.

***

De acordo com o estereótipo, partimos do cinema simples de nosso primeiro exemplo e avançamos gradualmente até sua contraparte mais sofisticada, embora tenhamos retroagido algumas décadas durante o percurso (dos anos 80 aos 60). Sinal de declínio cultural? Ou poderíamos inverter a tendência a partir da escolha de três outros filmes? Considerando o nível de articulação, observável em cada caso, entre ideias e expressão cinematográfica, seria adequado descrevê-los em termos de maior ou menor complexidade? Ou seria mais produtivo refletir sobre as possibilidades abertas (ou desconsideradas) em qualquer narração?

Em tais discussões, precisamos nos ater à forma/conteúdo do texto? Ou deveríamos reconhecer igualmente o papel desempenhado pela leitura na produção de sentido? Exemplificando: os paralelos apontados aqui entre filmes e literatura emanaram naturalmente de uma recorrência de arquétipos ou são resultado de uma linha argumentativa? Concluo este texto com outra ideia pronta: convém não esquecer que a crítica, os ensaios e teorias também fazem parte da narrativa.

Agradecimentos a Arthur Tuoto, Guilherme Gaspar e Marcus Martins