Por Arthur Tuoto

“A sobrevivência do cinema está hoje na capacidade do jogo que ele pode criar no interior de um sentimento geral de saturação em relação às imagens.”

Serge Daney

.

Os curtas-metragens de Sergio Silva e João Marcos de Almeida não são meros trabalhos de reverência. É claro que existe, aqui, uma veneração que é implícita a uma lógica de invocação de certos imaginários cinematográficos, mas toda a assimilação entre a iconografia e o suporte acontece muito mais através de uma dinâmica performativa, uma lógica de desconstrução que busca no procedimento a sua sublimação pessoal (um pós-maneirismo bastante consciente do seu lugar), do que uma simples dialética de piscadelas. Apropria-se a historiografia fílmica brasileira e internacional não como mero objeto referencial, mas elemento de relocalização, inventário pessoal que tem nessa autoevidência um arsenal de cura, de reintegração entre sujeito e cultura. A cinefilia não busca uma definição exata de seus fantasmas, mas encontra na atemporalidade de seus mitos uma possibilidade libertária de jogo.

Jogo daneyniano, necromancia sugestiva ou simplesmente afirmação da vida (afinal, os personagens doentes curam-se justamente através de uma conclusão celebrativa), o cinema aqui é um meio – trivial e mítico na mesma medida – e não um fim. Os filmes se dão em um movimento assumidamente iconoclasta que se utiliza da dimensão cinematográfica numa ordem maleável de tirá-la de um lugar e colocá-la em outro, embaralhar as peças, misturar os referentes, bagunçar as bases de sustentação. Desorientar, mesclar, jogar. A poesia está no ato desse ritual, na sua vocação bruta, consequentemente impura e, naturalmente, na sua poderosa mística.

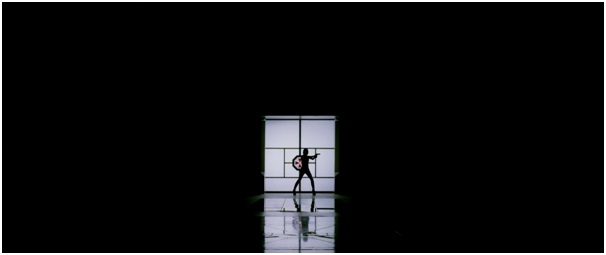

Não é por acaso que o mundo em que se passam Febre (2017), Minha única terra é na lua (2017) e A vida do fósforo não é bolinho, gatinho (2014) soam como uma dimensão para desencarnados. Tanto em sua abordagem espacial e dramática – um anti-naturalismo muito frontal e incisivo – como na maneira como os personagens se portam e se deslocam, é possível perceber um estado de limbo. Um transe que se relaciona constantemente com uma ambiguidade, uma contaminação. São filmes onde ninguém está muito vivo e nem muito morto. Os cenários são esse lugar de passagem, palco que funciona mais como a frágil ligação entre mundos do que espaço principal de um acontecimento. Um lugar de encontro que nunca se limita a uma contextualização específica, que parece constantemente aberto, disponível para entidades de todos os tempos e círculos.

Essa fissura no espaço-tempo que os trabalhos promovem concebe uma artificialização muito característica de seus ambientes. O âmbito doméstico mais comum se transforma em uma dimensão anacrônica, uma zona de sonho. Quando o estoniano Robert se hospeda no apartamento de Marcos, em A vida do fósforo não é bolinho, gatinho (2014), acontece uma desestabilização emocional que infecta todos os entornos daquele universo. A paixão-doença do personagem se comporta como um disparador fantástico que evidencia o lugar do lúdico a partir de uma perspectiva melancólica e saudosista. O espaço da casa vira um espaço de desolação: miragens neon tropicais de um quarto fechado e escuro. O personagem é constantemente acometido de uma solidão incurável, da saudade de uma felicidade que quiça algum dia existiu. O apartamento é muito mais um dispositivo fantástico que media esses encontros incomunicáveis, do que um espaço de consumação amorosa propriamente. Existe um tom mítico, um ensejo para grandes acontecimentos, inclusive para embates de ordem transtemporais, mas o que se fundamente, no final das contas, é essa banalidade dolorida: a efemeridade de um amor platônico, a inevitável distância entre os afetos, a morte de um ídolo pop.

A vida do fósforo não é bolinho, gatinho (2014) não celebra uma iconografia, mas constrói sua dimensão a partir do que é transitório. Uma ida ao cinema, uma música cantarolada, um maço de Hollywood. O cinema entra como procedimento libertário que é ativo nessa dissolução, que não está interessado em reerguer os mesmos monumentos, mas em se colocar em lugares muito pouco cinematográficos. A pobreza do cenário, a caricaturização das luzes e toda a abordagem bruta que o filme articula gera um tom muito desolador que se autoconfigura nesse sua natureza anti-fílmica. Afinal, qual a melhor maneira de evidenciar o cinema se não negá-lo? Godard e Sganzerla, definitivamente dos maiores cineastas que entenderam esse jogo, são evocados aqui não a partir de uma mera referência, de um elemento influenciador evidente, mas tem seu vigor desconstrutivo encarnado na própria funcionalidade do curta.

Os três curtas, aliás, compartilham dessa vocação de um encontro que nunca é consumado, que pode até ir às vias de fato sexual, mas que tendem, inevitavelmente, a isolar o seu protagonista em uma busca pessoal solitária. Em Febre (2017), único curta dos três em que Sergio e João compartilham a direção, já que nos outros a colaboração acontece em diferentes camadas de diálogos diretos ou indiretos (sempre esotéricos), isso é ainda mais evidente. Após retornar ao Brasil depois de um período no exterior, Marcos procura uma reconciliação com o país, com as pessoas e, de diferentes maneiras, com um imaginário cultural que ao mesmo tempo que soa distante, é constantemente implícito em sua formação. O filme é o mesmo. O personagem tem o mesmo nome, sua irmã é interpretada pela mesma atriz (Gilda Nomacce), ele sofre da mesma Febre. Até a figura do ídolo pop volta em uma uma relação de espelhamento sugestivo (a morte de um lá: Michael Jackson, o fim simbólico de outro aqui: Kim Gordon e Sonic Youth). Nessa espécie de continuação espiritual do curta anterior, apesar de Marcos ter tido um outro fim, ele procura pela mesma coisa. Uma constante vontade de se exceder, fugir dos mesmos lugares, ainda que preservando antigos afetos e saudades.

O filme soa como um embate entre uma alienação que quer se preservar (a ideia mítica do país, as referências motivadoras de um ideal libertário de arte) e essa vontade de extrapolar os mesmo lugares. Uma identidade que se reafirma e que também se descontenta. A angústia desses mesmos amores (os boys, os cineastas, as frutas tropicais) e, em uma mesma medida, a liberdade do desapego. Toda a busca por uma catarse que dê conta dessa revolução pessoal é encenada através de uma relação ainda mais processual com o cinema. Se em A vida do fósforo não é bolinho, gatinho (2014) o procedimento ficava mais evidente por meio de um maneirismo bruto, aqui o cinema literalmente expõe seus mecanismos. Marcos e Marcelo, em certo momento quando o primeiro vela pelo sono do outro, na cama ao som de Dolores Duran, são literalmente acoplados a uma pan circular da câmera. O plano gira sobre o próprio eixo, integrando os personagens a esse movimento, para depois abandoná-los e continuar seu deslocamento, revelando tripés de luz, fresneis e outros elementos do set. Ao fim a sequência reencontra os dois personagens, agora difusos, refletidos em uma vidraça. O procedimento não é mera referência, mas engole os protagonistas a partir de uma lógica que não segue mais as leis da física, que se desestabiliza em prol da figura da câmera, se rearranja em reverência ao suporte.

Outra vez, o cinema se desconstrói a partir de uma alusão muito pessoal (a câmera de regras próprias, a cartilha afetiva geradora de princípios formais muito particulares), e ao mesmo tempo absolutamente universal. Afinal, o que de mais clássico existe do que um plano circular registrando um casal de amantes? Os três curtas parecem seguir uma progressão muito sofitiscada e ousada nessas recomposições que se fundamentam numa transparência de processos, que são bastante autoconscientes de seus procedimentos, mas nunca domesticáveis dentro de uma perspectiva puramente metalinguística. O risco é sempre iminente, o limite entre o filme (a alusão universal) e o anti-filme (a iconoclastia de seus autores) é de um equilíbrio rigoroso, o que gera uma vitalidade muito característica.

Minha única terra é na lua (2017) é, por enquanto, o ápice desse encadeamento entre uma dimensão pessoal de seu autor – o curta é dirigido unicamente por Sergio Silva – e esse jogo cinematográfico que sublima, que cura ou tenta curar essa doença, essa febre, essa efemeridade anacrônica de não pertencimento que perpassa todas as obras. O filme é uma entrevista com Sergio, que é interpretado por Gilda Nomacce, mas que de tempos em tempos é encenado pelo próprio diretor Sergio Silva. O trabalho rejeita as alegorias anteriores e se foca em uma relação muito direta a partir desse dispositivo do confessionário em que o personagem/autor responde 36 perguntas que vão do aparentemente banal a uma exposição mais profunda de seus anseios. Configura-se uma espécie de curto-circuito tríptico a partir daquele que talvez seja o elemento dialético mais essencial do cinema: o plano e contraplano. Uma espécie de conjuração cinematográfica que, através de um alinhamento de referentes pessoais, se articula numa terapia mística. O alter ego não existe mais: Marcos é substituído por Sergio, mesmo Gilda, atriz que sempre interpretava a irmã, é parte do mesmo microcosmo individual.

O curta não precisa mais buscar referentes externos, mas se vale das questões do seu diretor dentro de uma ambiguidade que é característica dele próprio como sujeito. O jogo agora parte de uma só via. O exorcismo é, finalmente, praticado em primeira pessoa. O autor se desnuda dos maneirismos, da caracterização anti-naturalista e da artificialização espacial (que até existe nas primeiras cenas do filme, mas que se potencializa justamente na oposição realista e hesitante da não interpretação de Sergio), para dar lugar ao que de mais simples e essencial o cinema resguarda: uma conversa a dois. O que dentro da ação performática funciona muito mais como um monólogo, já que as perguntas partem de um lado só, mas a maneira como o filme se apropria da dinâmica da conversa, do bate e volta que motiva uma continuidade, gera um tom muito íntimo, uma aproximação doméstica (literalmente, já que pelo que tudo indica estamos na mesa de uma cozinha) que harmoniza ainda mais a proposta. Minha única terra é na lua (2017) abriga, sem a mediação característica dos filmes anteriores, o mote medular desse cinema: a reencenação mística como uma sentença de cura. O cinema-ritual que era praticado até aqui idealiza nessa abordagem objetiva uma ontologia própria. Um modo de estar no mundo que é desimpedido, pleno em sua irresolução e em suas crenças: os signos, os astros, o cinema.

Sergio Silva e João Marcos de Almeida confrontam a historiografia cinematográfica com mistério e adoração. Um jogo que constantemente se relaciona com um ocultismo particular, um remodelar esotérico de ícones que encontra um sentido muito novo – e inegavelmente contemporâneo – a partir de uma história universal da linguagem e do tempo em constante reescrita. O passado e a nostalgia podem soar como emblemas marcantes, mas a subversão dessas maneiras, o procedimento desses hábitos é, sem dúvida, coisa grandiosa que pertence ao futuro.

Garota Exemplar (2014) – David Fincher

Garota Exemplar (2014) – David Fincher