Por Luisa Marques

Corpos e subjetividades estão em disputa constante. “Your body is a battleground” (1989) é um trabalho da artista americana Barbara Kruger e foi produzido no contexto de protestos em apoio à liberdade reprodutiva da mulher, nos Estados Unidos. Mas a própria Kruger já sabia que, além dos corpos, outros importantes campos de batalha se impuseram ao longo do século XX: as superfícies das telas e suas imagens tecnicamente reproduzíveis.

Toda imagem é um terreno compartilhado para ação e paixão, uma zona de tráfego entre coisas e intensidades.

O que pode uma imagem?

Difícil encontrar resposta precisa. José-Marie Mondzain pergunta se de fato as imagens podem matar – ao que parece concluir que nenhuma imagem, por si só, tem tamanho poder e autonomia. E também que não são os conteúdos das imagens que despertam e propagam a violência, mas os dispositivos imagéticos. Para ela, são as agências humanas e as relações que travamos com as imagens – como, e em função de quê, as organizamos – que reproduzem e disseminam a violência. Sua inclinação humanista quer lembrar que o que dispara o gatilho é a mão.

Mondzain acredita que a imagem por si só não é agente, nem mediadora, e que necessitamos do discurso como intermediário. Uma questão de importância para a filósofa parece ser: o que fazemos com as imagens e como elas podem (ou deveriam) ser mediadas pela linguagem.

Sem necessariamente entrar em conflito direto com as ideias de Mondzain a respeito das imagens e sua relação com a violência, o controle e a sujeição, podemos ir em busca de abordagens um pouco mais delirantes, produtoras de estranhamentos. Gostaria de trazer pra jogo algumas obras, ensaios, especulações, piadas e provocações da artista e escritora alemã Hito Steyerl. A seguir, a descrição de um pequeno vídeo seu, chamado Strike:

Começa com uma tela vazia. A palavra STRIKE surge, em letras capitais brancas, contra um fundo preto. Então uma mulher aparece, vestida de preto. Ela se aproxima de um monitor LCD desligado e atinge sua superfície uma vez com um cinzel, deixando uma teia de fraturas de várias cores pela tela, antes que tudo retorne, em fade-out, para o preto. Tudo acontece em menos de 30 segundos. E então começa de novo.

A palavra “STRIKE”, inscrita na tela de plasma, pode referir-se à greve de trabalhadores – uma primeira impressão faria intuir. Pode referir-se especificamente à greve dos trabalhadores da arte, por exemplo. Mas também pode referir-se à greve de nossos corpos contra os dispositivos de imagem. Para que não sejamos localizados, sugados ou explorados pelas telas, podemos nos armar, mascarar e disfarçar.

Por outro lado, a greve também pode ser das próprias imagens: nesse caso elas se recusam a existir do modo que queremos que existam. A essa altura, devem estar cansadas de serem tão requisitadas. Elas querem ter o direito de errar. Querem poder dormir ou chiar. Elas têm se contorcido e distorcido quando as forçamos a ocuparem o espaço total da tela – só porque gastamos todo o nosso salário com um aparelho de televisão “o mais HD possível” (se é que isso é possível). Não adianta avançarmos com martelinhos e cinzéis: elas revidarão com glitchs de desenhos complexos, drop frames rebeldes ou, quem sabe, com emojis de foice e martelo, gifs de batatas cheias de prego, pedradas de píxel.

“A palavra ‘strike’ – seja usada no sentido de bater em algo, seja no de recusar-se a trabalhar como forma de protesto organizado – implica colisão, ruptura, resistência.” Escreve a crítica de arte Amelia Groom, que prossegue: “no momento em que a palavra [strike] reaparece na tela à nossa frente, deve ser lida na forma imperativa do verbo – provocando-nos, enquanto corpos frente a este espaço de representação, a intervir nela.” Bata, atinja, ataque, reaja, entre em greve, – a tela diz –, que de meu lado reagirei também.

Groom observa: quando Steyerl aparece na tela à qual assistimos (instalada na exposição) e atinge a tela mostrada no vídeo, pretende chamar atenção para a materialidade – e vulnerabilidade – do aparato de visualização. A intenção de Steyerl é expor o que está por trás das construções imagéticas, ou “para além do conteúdo pictórico das imagens.” São as condições materiais das imagens que determinam o que pode ou não ser visualizado – e de que formas.

Imagens do mundo

Longe de serem opostos em um abismo intransponível, imagem e mundo são, em muitos casos, apenas versões um do outro.

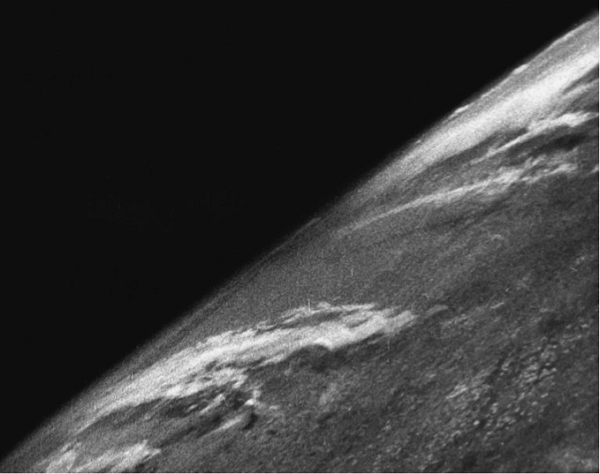

Diz-se que a primeira fotografia do planeta em que vivemos, vista do espaço, foi captada em 1946. A imagem teria sido feita por uma câmera de cinema acoplada a um foguete, lançado das areias do Novo México por um grupo de militares e cientistas americanos. Na ocasião, a câmera voadora afastou-se velozmente do chão e a 65 milhas perdeu impulso, entrando em estado de tontura e rodando descontroladamente até cair de volta à Terra, em poucos minutos. Depois do choque, a câmera estava totalmente destruída, mas o filme, que havia sido devidamente protegido, estava intacto. Quando as imagens foram projetadas, via-se apenas grãos de prata e tons de cinza. Aquela era a imagem do mundo.

Na ocasião, o foguete lançado era um dos muitos foguetes alemães V-2 capturados pelos americanos ao final da Segunda Guerra Mundial. Desde o fim da disputa, os V-2 passaram a ser usados para experimentos científicos no deserto do sul dos Estados Unidos, com fins de estudos de “temperatura, pressão, campos magnéticos e outras características físicas da inexplorada atmosfera.” Os experimentos prosseguiram pelos próximos 4 anos.

Já em 1947 podia-se ver imagens da Terra a mais de 100 milhas espaço acima; devido à maior altura e recuo atingidos pelos foguetes, foi possível ter imagens mais amplas e montar os frames de modo a construir uma visão mais panorâmica do planeta. Aos poucos, as imagens parciais da Terra foram sendo divulgadas em jornais e revistas americanos. Clyde Holliday, engenheiro que desenvolvera a câmera lançada, já previa o futuro destinado à tecnologia. São suas as seguintes palavras, publicadas na National Geographic em 1950:

Os resultados destes testes apontam para um tempo em que as câmeras serão montadas em mísseis teleguiados para explorar territórios inimigos em guerras, mapear regiões inacessíveis da terra em tempos de paz, e mesmo fotografar formações de nuvens, frentes de tempestades e áreas encobertas de um continente inteiro em apenas algumas horas. (…) Toda a área de superfície do globo poderá ser mapeada desta forma.

O mundo inteiro

Até fins da década de 60, apenas imagens parciais da Terra haviam sido vistas. Stewart Brand, um biólogo hippie-eco-ativista da contracultura com interesse em LSD e Cibernética (além de ex-paraquedista do exército americano), começou uma campanha curiosa em 1965, na Califórnia. Ele produziu bottons com a seguinte frase inscrita: “Por que ainda não vimos uma fotografia da Terra inteira?” (Why haven’t we seen a photograph of the whole Earth yet?), e os distribuiu pelas ruas de São Francisco e em universidades da Califórnia a 25 centavos cada. Brand discursava sobre como a imagem inteira do planeta poderia criar uma nova consciência ambiental, gerada pelos sentimentos de pertencimento e unidade que a suposta integridade do globo terrestre despertaria.

Naquela época, nos Estados Unidos, havia a crença de que a NASA já tinha fotos da Terra inteira, mas que por algum motivo não as liberava ao público. Se não era o caso, acreditava-se que, no mínimo, já havia condições tecnológicas para fazer esse tipo de foto, e algumas pessoas como Brand não entendiam por que a NASA não se empenhava em produzi-las. Se foi sua campanha que surtiu efeito, não sabemos. Mas o que se conta é que em 10 de novembro de 1967 um satélite ATS posicionado 22.300 milhas acima do Brasil capturou a primeira fotografia colorida da Terra inteira. A imagem foi transmitida por sinais de rádio em 2.400 linhas separadas, até sua formação completa, que foi vista poucos dias depois. Era, finalmente, a “imagem do mundo inteiro”. Mas sabemos que era apenas uma imagem oficial de uma face do planeta produzida por uma instituição norte-americana de pesquisa científica (e que, sem dúvida, servia e serve a jogos geopolíticos complexos). A história dessa fotografia diz muito sobre a consciência em torno do que as imagens podem fazer. E também diz muito sobre o que significa ter propriedade dos meios que vão produzir e distribuir imagens do mundo para o mundo. Assim são criadas narrativas de realidades. Mas uma imagem pode dar conta de um corpo inteiro em três dimensões? Ou nas superfícies que olhamos há sempre algo que ficou de fora?

Fora da imagem

O termo imagem (originalmente baseado em imitação) significa, em sua primeira acepção, algo visualmente semelhante a um objeto ou pessoa real; no próprio ato de especificar a semelhança, tal termo distingue e estabelece um tipo de experiência visual que não é a experiência de um objeto ou pessoa real. Neste sentido, especificamente negativo – no sentido de que a fotografia de um cavalo não é o próprio cavalo – a fotografia é uma imagem. (…) Uma pintura não é, fundamentalmente, algo semelhante ou a imagem de um cavalo; ela é algo semelhante a um conceito mental, o qual pode parecer um cavalo ou pode, como no caso da pintura abstrata, não carregar nenhuma relação visível com um objeto real. A fotografia, entretanto, é um processo pelo qual um objeto cria sua própria imagem pela ação da luz sobre o material sensível.

São palavras de Maya Deren citadas por Ismail Xavier em O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência (1977). Trata-se de uma discussão já clássica em torno do caráter indicial da imagem fotográfica: “um signo que se refere ao objeto que (…) denota em virtude de ter sido realmente afetado por este objeto”. O debate, no meio cinematográfico, já tinha sido apontado por André Bazin.

No ensaio “A ontologia da imagem fotográfica” (1945), Bazin escreve sobre a natureza indicial da fotografia: eram imagens que sempre remetiam, necessariamente, a algo que tivesse acontecido ou existido previamente. A fotografia possibilitava a “criação de um universo ideal à imagem do real”. Um duplo. Bazin também acreditava numa condição de “objetividade essencial” que dava à imagem fotográfica poder de credibilidade. “Tanto é que o conjunto de lentes que constitui o olho fotográfico, em substituição ao olho humano, denomina-se precisamente “objetiva”.” As condições técnicas que então possibilitavam a fotografia proporcionavam a criação de imagens a partir de referentes bem definidos, de modo que não tínhamos por que duvidar que o objeto representado tivesse, em algum momento, existido. Somos tomados pela ilusão do realismo da imagem fotográfica, que é aumentada pelo cinema e pela relação que ele estabelece com o tempo e a ilusão de movimento.

Outra característica própria à imagem fotográfica é que se forma a partir de um campo de visão retangular captado pela lente. Somos lembrados que o quadro cinematográfico é um recorte da realidade. Mas Xavier nos aponta o que Noël Burch já escrevera sobre o campo de visão em seu Práxis do cinema (1969): que o retângulo da imagem também define o que está fora dele – todo um espaço que existe e se estende para além do campo imediato do que se vê. Se existe o espaço que a tela contém – “inscrito no interior do enquadramento” –, também há o espaço deixado de fora da tela – “exterior ao enquadramento”. Nesse sentido, o que o enquadramento recorta também define o que é deixado de fora da imagem. Burch escreve sobre esses dois espaços: o que foi enquadrado é facilmente definível pelo campo de visão; já o espaço fora da tela mostra-se um pouco mais complexo, dividindo-se em “seis segmentos”.

O que está fora da tela é definido primeiro – e mais diretamente – pelas quatro bordas do quadro: direita, esquerda, superior e inferior. Um pouco menos óbvio é o espaço por trás da lente da câmera, que pode ser complexificado em um limiar entre o diegético (aquilo que faz parte da realidade do filme enquanto universo e narrativa próprios) e a quebra da quarta parede, que revela a ilusão de realidade. O sexto segmento evidencia ainda mais essa quebra da ilusão: diz respeito ao que está por trás dos cenários ou de um de seus elementos: “tem-se-lhe acesso saindo por uma porta, contornando o ângulo de uma rua, escondendo-se atrás de um pilar… ou atrás de uma outra personagem. Em extremo limite esse segmento de espaço encontra-se atrás do horizonte.”

Em geral, no cinema, o espaço fora da tela pode ser intuído pelo espectador através de entradas e saídas de corpos (objetos ou personagens) ou pelo olhar de um personagem para uma direção que não seja englobada pela tela. Outro caso que indica o espaço fora da tela é o exemplo do fragmento, quando “o enquadramento recorta uma porção limitada” de um corpo ou objeto. A parte visível denota a presença de todo o objeto ou corpo, mesmo que seu restante esteja fora do campo de visão. Tanto a parte visível indica uma continuação daquele corpo, quanto também indica a existência de um espaço contíguo o qual não vemos, mas podemos intuir, deduzir ou imaginar. Ainda há os exemplos em que o espaço fora da tela é sugerido por sons que vêm de fontes que não vemos, ou seja, de fontes sonoras extracampo. Esses espaços extracampo podem ser eventualmente alcançados através do movimento contínuo da câmera, que revela novos campos de visão e reforça a característica centrífuga do cinema e sua tendência à expansão. O espaço que antes estava fora do recorte passa a ser capturado: visível – passível de ser visto – e visado – alvo de foco e atenção.

É natural, portanto, pensar a representação pictórica (por exemplo, a fotográfica) enquanto uma atividade que implica visibilidade. O que é escolhido para ser “representado” – aquilo que é tornado visível através do enquadramento recortado pela lente da câmera – torna-se visado. Essa condição, apesar de dar destaque e importância ao objeto representado, também o expõe à observação e à vulnerabilidade – portanto à possível análise, classificação e captura – frente a um observador que em algum nível controla a imagem. Mas será que a posição desse observador por trás da câmera – aparentemente impassível – é mesmo tão estável?

Sabemos que, com o advento da imagem digital, essas relações se complicam. A difusão das imagens digitalmente construídas (de animações básicas a CGI, passando por after effects), enquanto entretenimento de massa, mostra-nos que as discussões há muito tiveram que ser redirecionadas. Sem dúvida, a relação estabelecida entre as imagens digitais e seus supostos referentes torna-se cada vez mais complexa ou mesmo inexistente. Muitas delas não são fotografias, uma vez que não são produzidas através das lentes de câmeras. Mas, nesta abordagem, podemos ainda nos ater a algo que é chamado de fotografia e que, ao mesmo tempo, vem redefinindo os paradigmas dessa natureza imagética.

Em seu vídeo How Not to be Seen. A Fucking Didactic Educational .Mov File (2013) – que nos instrui, em sete lições, sobre como não ser vistos – Hito Steyerl afirma que uma das maneiras de tornar-se invisível – de desaparecer – é tirando uma foto. Quando alguém tira uma fotografia, fazendo a ação de segurar a câmera na altura do olho, acaba por esconder o próprio rosto atrás do aparelho. Dessa forma, pode tornar-se (parcialmente) invisível para quem está à sua frente – ao mesmo tempo em que a capacidade de visão direcionada ao objeto é aumentada pelo poder de alcance, zoom e foco da lente.

Mas essa situação vem mudando nos últimos anos, já que as câmeras fotográficas embutidas em smartphones têm criado novas realidades e ontologias fotográficas. Uma primeira constatação é que atualmente a grande maioria das lentes nos smartphones são reversíveis, como Hito Steyerl nos lembra em entrevista. Não é que não percebamos esse dado cotidianamente, quando fotografamos com nossos telefones, mas às vezes esquecemos o que isso implica. A artista sugere que as novas lentes acabaram com o fora-de-campo, ou com boa parte desse espaço antes inapreensível. O que antes era uma extensão dada à imaginação e às possibilidades de fuga da captura, agora é apenas um contracampo que pode ser acessado imediatamente, ao toque de um dedo: escolho apontar para o outro ou para mim. As câmeras agora têm olhos nas costas.

Atualmente, não é absurdo afirmar que alguém que fotografa pelas lentes de um smartphone está sendo tão analisado quanto o objeto fotografado – e não é só pela qualidade reversível das lentes. Registrar uma imagem hoje implica documentar para a rede, em tempo real, tanto a sua realidade em volta quanto a sua subjetividade. Ao tirar uma foto, você expõe em que local está, quando e com quem, por exemplo. Você registra suas preferências e, assim, seu comportamento pode ser processado e usado para os mais diversos fins. Você está tão exposto quanto o alvo da “objetiva”. Como Steyerl sugere, essas mudanças trazidas pelas novas tecnologias fotográficas – suas lentes e softwares – fazem cair por água abaixo boa parte das teorias tradicionais da fotografia e do cinema (pelo menos enquanto teoria da imagem contemporânea). O lugar do sujeito que observa e representa um objeto exposto à lente torna-se muito mais complexo. Agora, aquele que enquadra também pode ser enquadrado e as condições que implicam visibilidade e invisibilidade criam novas e múltiplas nuances.

Além a reversibilidade da câmera dos smartphones, existem outros fatores envolvidos nessa nova ontologia fotográfica. Boa parte dessa mudança de paradigma está relacionada à “inteligência” das novas câmeras, que vêm sendo desenvolvidas com base no que tem sido chamado de fotografia computacional, que “conecta tecnologias de controle em robótica, reconhecimento de objeto e aprendizado de máquinas.” Existe um novo padrão na formação dessas imagens computacionais, no que concerne à diferenciação entre informação e ruído.

Em seu texto “Proxy Politics”, Hito Steyerl questiona a natureza das imagens fotográficas captadas por smartphones, que são a grande maioria das fotografias que circulam hoje em dia nas redes sociais e em boa parte da comunicação de internet. Ela pergunta: no que consistem essas imagens, tão recorrentes em nossos meios e determinantes das nossas relações? Para responder, menciona uma conversa que teve com um desenvolvedor de câmeras e softwares para smartphones: ele explica como a tecnologia empregada nas câmeras atuais mudou em relação à fotografia tradicional. As lentes pequenas e precárias dos dias de hoje, adaptadas para caberem nos telefones, são insuficientes e acabam captando muito ruído. Aparentemente, mesmo as câmeras de smartphones que prometem imagens de altíssima resolução têm esse problema. O que acontece com a fotografia final, portanto, é fruto de um algoritmo desenvolvido para limpar o ruído da imagem. Esse algoritmo, basicamente, é o que separa a informação do ruído.

Segundo a narrativa de Steyerl, vinda de seu interlocutor “especialista”, o que acontece com essas câmeras contemporâneas é o seguinte: seu sistema escaneia todas as fotos armazenadas no telefone, inclusive as que estão nos aplicativos de redes sociais. A partir daí, todas as imagens existentes no aparelho, ou aquelas que se associam ao usuário do aparelho via redes sociais, são analisadas. As imagens, então, são comparadas. Um algoritmo, a partir dessa base de dados, passa a prever, ou melhor, “completar” o que falta das próximas imagens que serão fotografadas. O que antes era ruído ou falta de informação passa a ser suprimido e digitalmente substituído por informação aleatória com base nas imagens precedentes, ou seja: com base na memória armazenada na máquina.

De fato, a imagem, enquanto informação, passa a ter sua composição baseada em fatores matemáticos, em cálculos sobre um repertório existente. Esse repertório é o universo de possibilidades e suas combinações são baseadas em probabilidades. O algoritmo é desenvolvido para “adivinhar”, a partir das mensagens transmitidas anteriormente, quais imagens devem ser produzidas, como elas devem ser completadas. As decisões de quais imagens “novas” serão criadas acabam sendo apostas pouco arriscadas, porque são tentativas de emulação do que já foi visto. Nesse sentido, a eliminação dos ruídos é compensada com pouca informação (se pensarmos que informação é novidade, surpresa). Os dados estão lá para serem comparados, cruzados e interpretados pela máquina. “A câmera se torna um projetor social, mais do que um gravador. Mostra a superposição daquilo que ela acha que você quer somado àquilo que os outros pensam que você deve comprar ou ser.”

Mas Hito Steyerl atenta para um detalhe importante: nem tudo está mapeado e exposto – ainda existem espaços inatingidos. Em especial, ela nos lembra de um pequeno espaço que permanece opaco e inacessível à maioria das pessoas – um extracampo geralmente ignorado. Trata-se do espaço dentro da câmera, “onde algumas operações desconhecidas acontecem em formas de ‘embelezamento’ e algoritmos de censura.” É nesse espaço programado que o invisível opera as possibilidades do visível. A caixa preta se atualiza, mas não se distancia muito da filosofia especulativa de Vilém Flusser em suas análises da imagem técnica: as imagens fotográficas que produzimos são programadas por aparelhos, que por sua vez são baseados em informações programadas por programadores, que por sua vez são programados por maiores instâncias dos contextos econômico-social e político-cultural: “[a]s fotografias são realizadas de algumas das potencialidades inscritas no aparelho.” É um sistema “jamais penetrado totalmente e pode chamar-se caixa preta. (…) Pelo domínio do input e do output, o fotógrafo domina o aparelho, mas pela ignorância dos processos no interior da caixa, é por ele dominado.”

Verticalidade e (in)visibilidade

A invisibilidade é uma tela que às vezes funciona de ambos os lados – mas nem sempre. Ela funciona em favor de quem quer que esteja controlando a tela.

Gostaria de trazer de volta a imagem da Terra “inteira” vista do espaço. Podemos pensar também, como foi esboçado há pouco, no que é deixado fora da tela – ou fora dessa imagem da superfície da Terra. Uma vez que essas ideias foram convocadas, gostaria de suspendê-las brevemente. Enquanto elas permanecem suspensas, podemos trazer uma discussão proposta por Hito Steyerl em “In Free Fall: A Thought Experiment on Vertical Perspective” (2011).

Trata-se de um ensaio escrito e abre com a seguinte imagem mental: a queda livre. Lê-se nas primeiras linhas: “Imagine que você está caindo. Mas não há chão”. Na ocasião, a falta de chão sugerida por Hito Steyerl faz referência ao pensamento de alguns filósofos contemporâneos que apontam para a falta de um terreno fixo e comum na contemporaneidade; a falta de um solo estável e consensual de onde possam partir discussões metafísicas. Mas se estivermos mesmo caindo, como a artista alemã propõe que imaginemos, não estamos caindo em direção a um solo fixo. A falta de chão implica queda livre que jamais alcança um fim – é o que Steyerl sugere. E depois pergunta: mas por que não percebemos a queda?

Não percebemos que estamos caindo porque o movimento é sempre relativo a um referente, a um objeto fixo que nos faça perceber o deslocamento de nossos corpos. Na queda livre o senso de direção se perde, assim como a relação estável com o horizonte: a possibilidade de um horizonte se desmancha frente a nossos olhos. Desorientados, nossa sensação de equilíbrio é chacoalhada e as perspectivas se contorcem e multiplicam: “surgem novos tipos de visualidade.”

Há também outras mudanças em nossa percepção quando estamos caindo: perde-se a consciência dos limites e contornos do próprio corpo. Aparentemente, não se percebe mais a separação entre o seu corpo e os outros em volta – a impressão de integridade e unidade de um corpo e as noções de identidade e subjetividade são abaladas. Nas palavras de Steyerl: “Pilotos têm relatado que a queda livre pode desencadear uma sensação de confusão entre o ‘eu’ [self] e o avião. Ao cair, as pessoas podem sentir-se como sendo coisas, enquanto as coisas podem sentir que são pessoas.” Essa desorientação total dos sentidos que causa embaralhamentos e mudanças na percepção, portanto, é o que acontece quando há perda de um horizonte estável.

Desse ponto do texto, Steyerl esboça um breve histórico do horizonte e da perspectiva linear: lembra-nos, como vem sendo amplamente discutido na teoria da arte, do caráter construído do ponto de vista único e estável frente a um ponto de fuga em horizonte fixo. Como é sabido, esse é o modelo no qual a percepção moderna do espaço e o senso de orientação do sujeito moderno se deram. A perspectiva linear, paradigma ótico definidor da modernidade, decorre justamente dessa construção que forja a estabilidade de um único observador e o coloca no centro da imagem – em última instância, no centro do mundo. Steyerl nos lembra o óbvio: o observador em questão é muito específico – aquele (homem branco e europeu) dominante que expande seu território e impõe sua cultura:

Nem é preciso dizer que essa reinvenção do sujeito, do tempo e do espaço foi um conjunto de ferramentas adicionais para permitir a dominação ocidental e o domínio de seus conceitos – bem como para redefinir padrões de representação, tempo e espaço.

Não bastasse servir de instrumento para conquista, sujeição e hegemonia, como Steyerl nos aponta, a perspectiva linear ainda baseia-se em uma série de negações, como podemos observar no exemplo da curvatura da Terra: “[Na perspectiva linear o] horizonte é concebido como uma linha plana abstrata sobre a qual os pontos em qualquer plano horizontal convergem.” Evocando o historiador da arte Erwin Panofsky, a artista também nos lembra que a perspectiva linear considera sempre um espectador monocular e imóvel enquanto regra; jamais contempla a possibilidade de um olhar em movimento.

Mas Steyerl chama atenção para o declínio dessa perspectiva ao considerar que o paradigma visual dominante está mudando. Para ela, a transição de paradigma já podia ser notada em algumas pinturas do século XIX, como o exemplo de dois quadros do inglês William Turner, The Slave Ship (1840) e Rain, Steam and Speed – Great Western Railway (1844). Nessas pinturas, os horizontes se contorcem, dissolvem, são perturbados e questionados pelo olhar e pelo gesto do pintor que, segundo consta, prendeu-se ao mastro do navio em movimento e pôs parte do corpo para fora da janela do trem a fim de observar e pintar. O ponto de vista se desloca: põe-se instável, em mobilidade. Ainda que não tenha negado a existência de um horizonte, Turner atentou para sua condição mutante – eventualmente borrada e inapreensível.

Com o século XX, as atualizações de apreensão do tempo e do espaço prosseguem, e o cinema é fundamental para a operação e o entendimento dessas mudanças de paradigma perceptivo. Muito devido à montagem, que altera a suposta linearidade do tempo e remonta os espaços – produzindo novas (não) linearidades e geografias criativas –, o cinema amplia as possibilidades da perspectiva espaço-temporal.

Além do cinema, Steyerl menciona uma série de condições da modernidade e de sua relação com a técnica que passam a influenciar não só os modos de produzir e ver imagens do mundo, como também modificam as percepções do meio. A física quântica, a teoria da relatividade, a invenção da aviação, a publicidade e a “reorganização da percepção” operada pelas duas grandes guerras são alguns dos exemplos que tiveram forte influência nessa mudança de paradigmas espaço-temporais. Sem dúvida, a própria exploração do espaço sideral foi também um fator decisivo na transição que tirou o espectador de uma suposta terra firme, de um ponto de vista estável, colocando-o em uma posição que possibilita a visão de cima para baixo: próximo ao olho de Deus – ou dos mortos, como sugere o filósofo camaronês Achile Mbembe.

Não é difícil associar esse novo ponto de vista, que traz consigo uma nova imagem do mundo, às experiências com câmeras acopladas em foguetes, mencionadas no início do capítulo. O que também se pode notar é que, por mais que fossem experimentos de teor “científico”, estavam diretamente atrelados à atividade militar e só existiram por conta de resquícios da guerra – os tais foguetes alemães apreendidos. Quando a “corrida espacial” começou – e com ela, suas imagens feitas dos foguetes e satélites – também estava associada a uma guerra, mesmo que, supostamente, fria. Mas como demonstram Paul Virilio em Guerra e cinema (1984), Friedrich Kittler em Mídias ópticas (1999) e Harun Farocki no filme Imagens do mundo e inscrições da guerra (1989), as técnicas de imagem estão ligadas às técnicas de armas e táticas de guerra e exploração desde muito antes.

Alguns exemplos mais atuais relacionando imagem, verticalidade e militarização podem ser brevemente citados: o teórico alemão Thomas Elsaesser associa as construções de imagens da cultura e do entretenimento e os paradigmas de percepção espacial contemporâneos a um complexo que mistura entretenimento (por exemplo, o cinema 3D), vigilância e militarização – o que ele chama de military-surveillance-entertainment complex:

(…) as imagens estereoscópicas e os filmes em 3D fazem parte do novo paradigma, que está transformando nossa sociedade de informação em uma sociedade de controle e nossa cultura visual em uma cultura de vigilância. A indústria cinematográfica, a sociedade civil e o setor militar estão todos unidos neste paradigma de vigilância que, como parte de um processo histórico, busca substituir a “visão monocular”, a maneira de ver que definiu o pensamento e a ação ocidentais nos últimos 500 anos. É este meio de ver que deu origem a uma vasta gama de inovações como a pintura de painel, a marinha colonial e a filosofia cartesiana, bem como a todo o conceito de projetar ideias, riscos, oportunidades e cursos de ação no futuro. Os simuladores de voo e outros tipos de tecnologia militar fazem parte de um novo esforço para introduzir o 3D enquanto padrão de percepção – mas o desenvolvimento vai ainda mais longe para incluir a vigilância. Isso engloba todo um catálogo de movimentos e comportamentos, que estão intrinsecamente ligados ao monitoramento, condução e observação de processos em andamento, e que delegam ou terceirizam o que foi uma vez referido como introspecção, autoconsciência e responsabilidade pessoal.

Já o arquiteto e teórico israelense Eyal Weizman aborda a verticalização na arquitetura política da guerra, mais especificamente no conflito Israel-Palestina. Se antes o poder geopolítico era distribuído em superfícies planas como mapas – com fronteiras mais simples e bem definidas –, atualmente, com a perspectiva verticalizada, novas complicações se dão. Weizman demonstra que desde 1967, quando Israel ocupou a Faixa de Gaza, vem sendo desenvolvido naquela área um grande projeto israelense de planejamento estratégico, territorial e arquitetônico – com tecnologias de vigilância, técnicas e armas de guerra – que envolve o que ele chama de “ocupação dos céus”.

Se antes havia a suposição de um terreno estável onde o observador se fixava para criar imagens, hoje, ainda que essa suposição se mantenha, observa-se esse terreno de cima para baixo, com maior distanciamento. Para Steyerl, “(…) esse chão virtual cria uma perspectiva de visão geral e vigilância para um espectador distante e superior que flutua com segurança lá em cima”. Essa é a nova forma de ver através das telas com a qual nos acostumamos: vemos as imagens de cima e acreditamos abarcar uma totalidade, com tons de superioridade. O que acontece agora é uma falsa ilusão de controle e orientação a partir de uma suposta totalidade apreendida, que muitas vezes está ao alcance de nossos dedos – que aproximam, selecionam, aumentam e giram os espaços-imagens como objetos leves em nossas mãos. Em outros casos, os dedos não agem diretamente na superfície da imagem, mas acionam ou programam disparos que afetam violentamente outras vidas.

Atualmente, nesse “military-surveillance-entertainment complex“, os super-heróis voadores e exploradores da ficção juntam-se aos operadores de drones, os telecomandos e os dispositivos robóticos que acionam a realidade da guerra. A sombra desse corpo que paira acima – agora descolado de seu operador – não denota apenas a verticalidade, mas também a assimetria de combate e a vigilância. Comandados à distância, os drones rompem com uma antiga ética bilateral de combate – pois projetam “poder” sem projetar vulnerabilidade. Como escreve Grégoire Chamayou em seu Teoria do drone (2015), “A visão aqui é uma visada: não serve para representar objetos, mas para agir sobre eles, para apontá-los. A função do olho é a da arma.”

Flusser dizia que “existe um caráter de vodu em cada imagem”. E podemos dizer que ainda hoje esse caráter persiste. Como Chamayou observa (2015), atualmente as imagens transmitidas por drones são alvo de cliques que têm o poder de ferir ou matar. O cursor, em forma de seta (ou flecha), é o que aponta as imagens substitutas do inimigo, o que remete à antiga prática de alfinetar imagens de cera ou bonecos de alguém que se queria atingir:

As metáforas da localização do alvo em uso no vocabulário dos operadores [de drones] apresentam ressonâncias perturbadoras em relação a essa prática arcaica: to pinpoint (alfinetar), to nail (pregar)… O que era uma prática mágica converteu-se em procedimento de alta tecnologia.

Mundo de imagens

A tirania da lente fotográfica, amaldiçoada pela promessa de sua relação indicial com a realidade, deu lugar a representações hiper-reais – não do espaço como ele é, mas do espaço como podemos fazê-lo – para melhor ou pior. Não há necessidade de renderings caros; uma simples colagem em chroma-key produz perspectivas cubistas impossíveis e concatenações implausíveis de tempos e espaços.

Imagens não são representações, mas formas de armas biológicas que devem ser desenvolvidas e implantadas com base em um conhecimento da ecologia global da informação.

A realidade vive em e consiste de imagens – pelo menos atualmente – é o que afirma Hito Steyerl em conferência performática proferida em 2013, parte de um colóquio intitulado The Photographic Universe | Photography and Political Agency? Segundo a artista, isso acontece porque as imagens começaram a atravessar as telas e a se materializar na realidade. Mas elas não cruzaram as telas sem sofrerem transformações; essas imagens se modificaram profundamente, machucaram-se, estão danificadas. Por isso, para Steyerl, “a realidade em que vivemos consiste nos escombros das imagens”. Como a autora já argumentou em textos, performances e entrevistas, muitas das imagens atuais não são mais representações objetivas ou subjetivas da realidade, de condições preexistentes. Elas próprias são coisas: nódulos de energia e matéria que migram por diferentes suportes, proliferam-se, moldam e afetam pessoas, paisagens, sistemas sociais e políticos.

Essas imagens, que há algum tempo vêm atravessando as telas, são associadas, pela artista, aos processos de transição democrática na política latino-americana dos anos de 1980 – bem como em países do leste europeu depois do ano simbólico de 1989. Esses países deveriam implementar democracia e livre mercado, ou seja, transformar-se no que uma civilização ocidental era ou acreditava ser; as nações dos (então) “Segundo Mundo” e “Terceiro Mundo” precisariam incorporar uma noção bem específica de liberdade – precisariam “adaptar-se a essa imagem” da democracia ocidental. Steyerl elucubra sobre esses processos de transição, que para ela implicaram

(…) um processo de transformação contínua, que em teoria faria qualquer lugar por fim assemelhar-se ao ego ideal de uma nação ocidental padrão. Como resultado, regiões inteiras foram sujeitas a renovações radicais. Na prática, a transição geralmente significava expropriação desenfreada acompanhada de uma diminuição radical da expectativa de vida. Na transição, um futuro neoliberal brilhante marchou para fora das telas e foi percebido como falta de cuidados médicos acompanhada de falência pessoal, enquanto os bancos ocidentais e as companhias de seguros não só privatizavam as pensões, como também as reinvestiam em coleções de arte contemporânea.

Um exemplo que encarna essa noção de transição em forma de evento – o qual a própria Steyerl menciona em sua conferência – pode ser visto no filme Videogramas de uma Revolução (1992), de Harun Farocki e Andrei Ujică, feito integralmente a partir de imagens de arquivo, found footages captados na ocasião da deposição do então ditador da Romênia, Ceaușescu, em 1989.

O que Steyerl desenvolve na conferência, que diz respeito a uma certa condição das imagens nos dias de hoje, parte em boa medida do filme de Farocki e Ujică, sem dúvida. Antes, porém – mesmo que possivelmente via Farocki – remete ao que Vilém Flusser argumenta em uma palestra de 1990: que as imagens são catalisadoras de eventos. A abordagem de Flusser é o que propulsiona a realização de Videogramas de uma revolução e, consequentemente, influencia a perspectiva de Hito Steyerl a respeito da agência das imagens nas últimas décadas.

Em dezembro de 1989, uma série de protestos ocorreu nas cidades romenas de Timisoara e Bucareste. Depois de alguns dias de tumultos, enquanto Ceaușescu dava um pronunciamento público, alguns manifestantes que lutavam para derrubar o ditador não tomaram a praça, o palanque, nem um prédio do governo; mas invadiram o estúdio da televisão estatal. Uma vez tomado o estúdio de TV, eles invadiram, através das telas, as casas das pessoas que assistiam ao pronunciamento ao vivo. A transmissão oficial, portanto, foi interrompida pelos manifestantes que ocuparam o estúdio e deu lugar a palavras de ordem como: “Somos vitoriosos! A TV está conosco!” Na ocasião, o teatro de operações para a derrubada do poder não foi um campo de batalha, mas o estúdio da emissora estatal e as telas de TV nas casas da população. Para Flusser, esse evento foi decisivo porque evidenciou as importantes mudanças que se davam nas relações entre política e imagem – demonstrou perfeitamente a influência que as imagens já exerciam sobre a vida social e política naquele ponto. Na visão de Flusser, uma nova situação na cultura da imagem se daria a partir dali.

O crítico de cinema André Brasil faz uma descrição eficiente do momento em que o estúdio da emissora é invadido, como se vê em Videogramas… No texto que contempla o filme, há uma boa evocação de imagens mentais que ajudam a transmitir a sensação de turbulência: a estabilidade da tela é violentada por um tremor físico manifestado na materialidade da imagem – e na falta de imagem – transmitida pela câmera.

A imagem da TV estremece, não simplesmente devido a uma falha técnica, mas porque é todo o espaço em torno que treme. Revoltada, uma multidão invade o local e começa a tomar as ruas e os prédios. O ditador pede calma. Como último recurso, a televisão corta a imagem para um fundo vermelho. O áudio continua, com uma voz que pede tranquilidade à população. Há ali uma defasagem entre o áudio que segue e a imagem que foi cortada. Essa defasagem materializada pela cena midiática mostra outra mais importante: o que a cena explicita é o momento preciso em que a história fissura, fende, o momento de passagem entre as imagens de um mundo que, agora, se transforma em outro e que, por isso, demanda novas imagens. Este é um momento político no sentido forte e exige uma visibilidade diferente, uma outra cena.

Os eventos rolaram em direção à imagem

Diferente do que José-Marie Mondzain sugere, Hito Steyerl acredita que as imagens podem agir como intermediárias, mediadoras. E a ação sobre elas pode desencadear situações irreversíveis. Nessas circunstâncias, elas não mais representam objetos, mas mediam operações no mundo. Em um contexto diferente de Flusser – que na ocasião de sua fala discursa sob impacto principalmente do vídeo e da televisão – Hito Steyerl, em seu texto “Too Much World”, discute a imagem digital na era da internet como meio de comunicação de massa, em circustâncias nas quais as imagens se proliferam de formas nunca antes vistas: “O mapa não apenas se torna igual ao mundo, mas o excede.”

De todo modo, as perspectivas se tocam: Flusser acredita que, quando as imagens se tornam muito fortes e influentes, passamos a usar nossas experiências no mundo para que elas nos orientem nas imagens. Dá-se a mesma reversão entre mapa e território: a imagem se torna a realidade concreta e o mundo passa a ser apenas um pretexto. Flusser prossegue: “Essa reversão entre o mundo da experiência e o da imaginação é chamado pelos profetas de idolatria”, uma forma de paganismo. Isso explica por que Platão quisesse proibir a arte e as imagens na República.

Já no início dos anos 90, Flusser afirmava que o propósito de tudo era, àquele momento, existir para ser fotografado, filmado, capturado em vídeo (algo que Warhol já pressentira, à sua maneira). Certa vez, a artista pernambucana Bárbara Wagner, em uma observação colocada da plateia de uma conferência, mencionou como os dançarinos e dançarinas populares de frevo do Recife haviam mudado sua forma de dançar nas últimas décadas. Uma dança que costumava ser tão tridimensional e expansiva nos seus movimentos rotatórios para todos os lados (braços e pernas fazendo setas, lanças para todos os sentidos) passou a ser, à medida que a câmera da televisão se postava para registrar o evento, cada vez mais bidimensional e chapada, de superfície. Ora, os dançarinos não queriam abrir mão de suas frontalidades em relação à câmera. Assim, não era só a câmera que transformava os corpos em sinais digitais e superfícies (imagens), mas a própria ideia daqueles corpos se pensando como imagens já mudava seus movimentos e suas vontades de existência, já fazia deles um pouco mais planos, frontais, superficiais – ou no mínimo menos expansivos. Trata-se de um exemplo claro e simples de como, de fato, as imagens podem ser pensadas como ativadoras e modificadoras de realidades. Os bailarinos de frevo colaram suas frontalidades à lente da câmera, se colaram às imagens. Os eventos “rolaram em direção à imagem”. Eles seguem acontecendo um após o outro, cada vez mais rápidos, querendo ser tomados por imagens. O que aconteceu na Romênia, portanto, em 1989, não foi um evento registrado por imagens, mas imagens que detonaram um evento.

As imagens caminharam através das telas

Mas se as imagens começam a vazar através das telas e a invadir a matéria de sujeitos e objetos, a principal consequência, bastante negligenciada, é que a realidade agora é amplamente composta de imagens; ou melhor, de coisas, constelações e processos antes evidentes como imagens.

Como já foi dito, Hito Steyerl toma os processos de transição democrática na política como marcos que deflagram também a transição das imagens das telas para a realidade. A alemã acredita que as imagens passaram a habitar coisas, pessoas, paisagens e ambientes inteiros. Elas nos cercam. São parte do meio. Não são apenas representações ou projeções, são principalmente objetos em três dimensões, às vezes em forma de corpos humanos: em seu texto “A Thing Like You and Me” (2010), a artista vai mais longe em sua especulação e sugere que além de vivermos entre imagens, nós mesmos – os seres humanos – nos tornamos imagem.

Já na conferência performática realizada no colóquio The Photographic Universe, em Nova Iorque (2013), Steyerl busca “provar” essa condição atual do mundo – de um meio constituído por imagens – através de um exemplo que demonstra como a ficção geopolítica mencionada no capítulo anterior pode controlar os graus de opacidade e transparência das imagens (sua capacidade de ser vista). Um bom exemplo – do qual a artista lança mão – para entendermos por que vivemos entre imagens é a camuflagem militar. A camuflagem é a arte de misturar-se ao meio; ela nos ensina que precisamos conhecer muito bem o ambiente em que vivemos se quisermos nos adaptar a ele. Hito Steyerl, portanto, chama atenção para a importância da camuflagem: a incapacidade de adaptação ao meio pode ser letal.

Em sua apresentação, Steyerl faz uso de uma série de imagens de slides digitais projetadas sobre uma tela ao fundo. Essas projeções servem para fins de ilustração – geralmente literal – da fala. Uma das primeiras fotos mostra um uniforme com estampa de camuflagem pixelada, desenvolvido pela Marinha americana (pioneira no desenvolvimento desse tipo de camuflagem). Mas por que motivo camuflar-se com roupas estampadas por píxeis?

Slides usados por Steyerl na conferência performática

Slides usados por Steyerl na conferência performática

Se soldados se camuflam como píxeis para sobreviver, isso significa que o mundo em torno deles consiste em píxeis. Muito da realidade, portanto, está nas imagens moribundas que vagueiam pela superfície: algumas falharam, outras são constelações e operações “congeladas” em imagens que se transformam ao cruzarem as telas. Elas se reproduzem nos mais diferentes meios, fundem-se umas às outras, formam aglomerações, criam vida própria e afetam outras formas de vida. Também são afetadas: cortadas, coladas ou comprimidas. Perdem resolução, foco e definição. Diminuem: ficam mais leves e ágeis. Espalham-se como vírus, duplicam-se como genes, em forma de memes. Metamorfoseiam-se e camuflam-se, mudando de cor e de sentido. São “traduzidas, mal compreendidas, comprimidas, encodadas, deformadas”.

Ao constatar essa situação, Steyerl propõe que façamos uso de atributos e ferramentas que possam atuar efetivamente sobre esse novo meio imagético, que sejam mesmo capazes de interferir sobre a atual “paisagem midiática” em que estamos imersos. Algumas das possibilidades mais potentes que se abrem nesse contexto são a montagem e a pós-produção (de forma mais abrangente), que neste contexto não remetem à noção do pastiche pós-moderno. Nesse sentido as seguintes palavras de Nicolas Bourriaud, por mais que façam referência específica à criação artística, aplicam-se bem à proposta sugerida por Steyerl:

[Na palavra pós-produção], o prefixo “pós” não indica nenhuma negação, nenhuma superação, mas designa uma zona de atividades, uma atitude. Os procedimentos aqui tratados não consistem em produzir imagens de imagens (…) nem lamentar que tudo “já foi feito”, e sim em inventar protocolos de uso para os modos de representação e as estruturas formais existentes. Trata-se de tomar todos os códigos da cultura, todas as formas concretas da vida cotidiana, todas as obras do patrimônio mundial, e colocá-las em funcionamento. Aprender a usar as formas (…) é, em primeiro lugar, saber tomar posse delas e habitá-las.”

Hito Steyerl acredita que não é mais possível compreender nosso tempo e espaço presentes sem também entender as técnicas produtoras e pós-produtoras de imagem (“cinema, fotografia, modelagem em 3D, animação ou outras formas de imagem em movimento ou estática”). Ela sugere que “[o] mundo está imbuído do estilhaço de antigas imagens, bem como de imagens editadas, photoshopadas, remendadas a partir dos spams e da sucata.”

As imagens atravessaram as telas. Como nos ensinou Flusser, tornaram-se gatilhos e catalisadoras de eventos. A atual camuflagem militar, ao incorporar padrões digitais às estampas, demontra que o mundo atualmente também é feito de imagens. Para sobreviver neste mundo, precisamos nos mesclar ao meio: precisamos nos transmutar em píxeis se quisermos nos adaptar, mas também podemos nos tornar ruído – e cortar a transmissão dos sinais vigentes.