Por Natália Reis

“Let’s make a movie where we would imagine a incredible world after death, a movie that would be so wild, so sexy, so beautiful and provocative that it would make everybody wanna rush to their death.”

(David Wojnarowicz)

“A luta e a revolta implicam sempre uma certa dose de esperança”

(Paraísos Artificiais, Baudelaire)

A crítica de Eric Rohmer para “Rebel Without a Cause” na Cahiers du Cinema de maio de 1956 começa com a insatisfação com que recebia a versão francesa do título: “La Fureur de Vivre” - A fúria de viver. Para Rohmer, o título não significava nada, uma vez que “Rebel Without a Cause” seria muito mais “contido e apropriado”, por “não apresentar a chave do trabalho, mas não deixar de iluminar adequadamente o objetivo do autor: Rebelde sem Causa, a causa pela qual se luta.”. Por aqui, o filme de Nicholas Ray virou “Juventude Transviada” o que poderia nos levar, num momento de introspecção, a pensar em caminhos pré-determinados e em automóveis que teimam em sair da curva.

A causa pela qual se luta parece ser o primeiro e derradeiro tópico de análise da rebeldia juvenil. Se por um lado a cantora Lilian em 78 justificava-a com a falta de amor materno e paterno (“eu sou rebelde porque o mundo quis assim…”), a imagem de jovens parisienses bem vividos e criados arremessando pedras na polícia em 68 apresenta um outro lado da mesma moeda. Uma ideia interessante proposta por Julia Kristeva é a de conceber a revolta como uma palavra que possui “plasticidade”, que pode ser percebida pela potencialidade de transitar entre tempo e espaço e movimento – pelo mundo do sentido (sense) e do não-sentido (non-sense).

O cinema, como outras artes, oferece um espaço propício para se rebelar. Sem contenções, um desejo sorrateiro contamina a linguagem e por sorte vai atingir em cheio quem assume a posição de espectador. Do Teatro da Crueldade aos Acionistas Vienenses, o choque parece ser uma forma súbita de arrebatamento. A ideia de transgressão e crueldade deve ser inserida aqui como prolongamento de um gesto de revolta, que se irradia em direção à realidade com a intenção de acessá-la e modificá-la – sem necessariamente ser posta como produto dela. “Quem hoje foi capaz de registrar qualquer coisa que chegue até nós como fato, sem ferir profundamente a imagem?”, o artista Francis Bacon diz olhando para sua obra. E quem foi capaz de registrar na imagem ferida a revolta contra a realidade de portas fechadas em espaços e momentos hostis?

Seguem dois exemplos de cinema insubordinado, transgressivo e cruel.

Cinema of Transgression

Em 1985 o Sonic Youth lançava seu segundo álbum, Bad Moon Rising. O título, tirado da música de 1969 do Creedence Clearwater Revival, fazia alusão aos agouros que pairam sobre a história da América, numa linha temporal que percorre desde os seus primórdios – o genocídio indígena – ao fim dos anos 60 – os assassinatos cometidos pela família Manson e o fatídico concerto dos Rolling Stones em Altamont , o fim da utopia hippie. Bad Moon Rising de certa forma concatenou esses acontecimentos a uma ideia de profanação do american dream, o vazio moral que guia a nação ao estado de catatonia num país amaldiçoado.

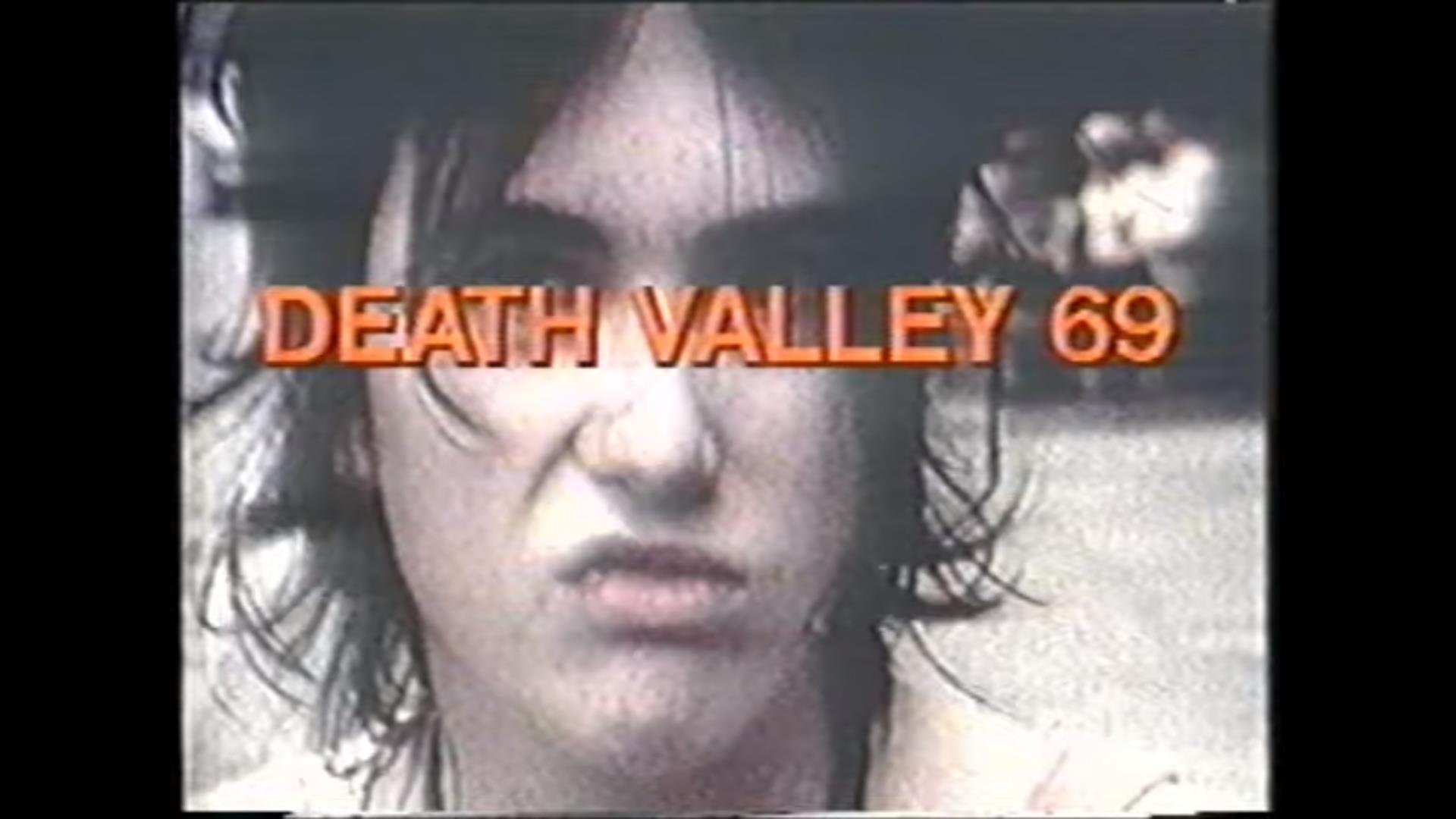

“Estamos vivendo aos pedaços/Eu quero viver em paz/A sociedade é um buraco”, a voz derretida de Thurston Moore profere em “Society is a Hole”, enquanto os corpos dilacerados dos integrantes da banda são costurados com imagens das manifestações flower power pelo fim da guerra do Vietnã no videoclipe de “Death Valley 69”, faixa que contou com a participação de Lydia Lunch e direção de Richard Kern, figuras conhecidas do underground nova-iorquino nos anos 80 e estrelas em ascensão do chamado “Cinema of Transgression”.

Como o álbum do Sonic Youth, o “Cinema of Transgression” desponta de um sentimento de revolta com modelos sociais fracassados. Jovens adultos em sua maioria nascidos no seio de famílias quebradas, sem perspectivas de futuro profissional e frustrados com a impossibilidade de inserção no âmbito cinematográfico experimental de Nova Iorque (que até o final dos anos 70 se dividia entre os expoentes do cinema estrutural como Michael Snow, “pais” e “avós” do camp como John Waters e os irmãos Kuchar e a geração relativamente nova do No-Wave como Vivienne Dick e Beth e Scott B.) buscavam através do choque e da abjeção uma via alternativa para os impulsos criativos que constantemente eram relegados às margens da marginalidade.

Crises familiares, violência policial, sexo explícito, mutilações (e sexo com mutilados), canibalismo, abuso de substâncias ilícitas, sadomasoquismo e outros fetiches tidos como perversões perpassavam os trabalhos de Nick Zedd, Richard Kern, Tessa Hugues-Freeland, Casandra Stark, David Wojnarowicz, Tommy Turner e todos aqueles que reivindicavam pra si o signo da transgressão e compartilhavam da intenção de ferir imagem e espectador do mesmo modo, tomar de assalto um engajamento que supostamente havia se tornado rarefeito pelo academicismo de vanguardas já estabelecidas.

You Killed Me First (1985)

Uma família ordinária de classe média composta pela figura paterna dominante (David Wojnarowicz), uma mãe histérica (Karen Finley) e duas irmãs de personalidades totalmente opostas encena uma esquete trágica: Elizabeth, a filha mais nova, (interpretada por Lung Leg, atriz-performer-mostrenga do Cinema of Transgression) sofre por não conseguir se encaixar no retrato domiciliar enquanto a irmã mais velha (Jessica Craig-Martin) replica zumbificada o comportamento dos pais. Elizabeth, ou Casandra, como exige ser chamada, entra em colapso e mata todos os membros da família.

You Killed Me First (1985), curta em 8mm de Richard Kern, foi inicialmente concebido e realizado como instalação numa pequena galeria no East Village. Na obra, três manequins dispostos ao redor da mesa de jantar de ação de graças fazem a vez de vítimas de um assassinato brutal. Um crucifixo dependurado, sangue e comida misturados numa massa vermelha uniforme que escorre pelas paredes e pela toalha da mesa integram uma espécie de tableau vivant que deve ser observado através de uma janela à distância.

Ao partir da instalação para a imagem em movimento, Kern dobra a aposta no voyeurismo, revelando o que a rotina familiar pode esconder nas suas ranhuras. O filme não lida com um tipo de abuso perverso (vide Family Tyranny/Cultural Soup de Paul McCarthy e Mike Kelley). Com exceção da decapitação do coelho de estimação da filha mais nova, as cenas curtas, parte flashback parte apresentação dos possíveis motivos do crime, chegam a ser quase infantis: a mãe chora e reza o tempo inteiro, a irmã mais velha é irritantemente o que os pais esperam que seja e o patriarca brinca com a arma recém-adquirida apontando para a cabeça da esposa. A infantilidade e o exagero flutuam ao redor de Lung Leg enquanto ela parece atingir uma espécie de modo berserker: os olhos arregalados e fulminantes, rosnados, a voz engasgando as palavras “eu odeio vocês”.

Para além de uma ilustração torta das bases enfraquecidas sob as quais a família americana apoiava sua moral, You Killed Me First, como grande parte dos filmes de Richard Kern nessa mesma época, acaba sendo um estudo/screen test das personalidades que o rodeavam e que compunham a cena artística do Lower East Side (território em Manhattan majoritariamente ocupado por imigrantes de classe operária e artistas sem apoio financeiro como a escritora Kathy Acker). Dispensa dizer aqui o quão simbólica é a imagem de David Wojnarowicz (pintor, performer, fotógrafo, cineasta e ativista) fodendo Karen Finley (a performer responsável por monólogos sobre os movimentos sensuais de uma mulher debruçada na máquina de lavar) por trás e sendo espiado com repulsa por Lung Leg, o rosto nervoso de abertura do clipe de “Death Valley 69”.

“Você me matou primeiro” é o grito que precede o matricídio na cena final e o expurgo de um estado de alienação ao qual se abandona os desajustados. Richard Kern admitiria mais tarde que as situações repulsivas retratadas em seus filmes vieram principalmente do tédio e de uma inabilidade de sentir qualquer coisa: “É mais fácil sentir alguma coisa com aversão e ódio”. A teatralização da chacina como banalidade é a negação, via cinema da transgressão, desse tédio que se transforma na morte em vida. You Killed Me First e em alguma proporção toda obra do Cinema of Transgression não deixa de ser “uma vingança dos abortados”, dedicada a todos os rebeldes sem causa que, nem por alguns segundos, já pensaram em matar seus progenitores na mesa de jantar.

Paraísos Artificiais

Antes de desperdiçar tempo e esforço tentando se fazer conhecido como uma figura agradável do Twitter, Fernando Collor de Mello competiu a duras penas com nosso atual presidente pelo título de maior sabotador da cultura na história política do país. Assim que assumiu o governo em 1990, sob a carcaça mal maquiada de um liberalismo “de visão”, extinguiu a Lei de incentivo fiscal à cultura (Lei Sarney), a Embrafilme (já mal das pernas desde os anos 1980), o Concine, a Fundação do Cinema Brasileiro e se ainda houvesse alguma dúvida quanto a seus propósitos, o próprio Ministério da Cultura (rebaixado a secretaria). Apesar do cenário desolador, os curtas e médias-metragem pareciam ter retido ainda alguma chama de esperança, e as universidades converteram-se espaços propícios para a sua realização.

Na primeira metade dos anos 1990, Paulo Sacramento, Débora Waldman, Paolo Gregori, Marcelo Toledo e Christian Saghaard, quase todos alunos da Escola de Comunicação e Artes (ECA) da USP, integraram a produtora universitária Paraísos Artificiais. Sem manifestos e bandeiras, a paraísos – que contava com CNPJ próprio – respirava no interior da instituição como um organismo individualizado. Foram mais de dez filmes (em grande parte extracurriculares) montados e finalizados nas imediações da ECA, num processo que envolvia, entre outras coisas, a ocupação das moviolas durante a noite e cooperação mútua, cada membro da produtora sendo um colaborador em potencial para projetos que não fossem os próprios.

Com a benção de Jairo Ferreira (crítico, realizador e guru ideogrâmico do Cinema de Invenção) e seguindo os rastros dos marginais, os filmes da Paraísos se caracterizavam pela escassez de recursos (algo que definiria bem o cinema feito no país naquela época como um todo), pela proposta DIY (herdada talvez dos mesmos ânimos punk que levaram Marcelo, Paulo e Débora a formarem uma banda) e principalmente pela forma com que se lançavam sobre o insólito, sobre uma ideia de violência redentora e a subversão da forma e conteúdo. Da ritualização de um pico com sangue de galinha injetado na veia, passando por uma gangue de homens caracterizados como Jesus Cristo que saem às ruas para crucificar mendigos até a crônica de uma mulher que persegue a própria morte enquanto alucina na rodovia, o cinema da Paraísos Artificiais emerge como imagem de um Brasil subterrâneo, tomado por uma aura turva que recai sobre lugares, pessoas e objetos – resta reconhecer essas coisas como a memória compartilhada de um sonho ruim.

Juvenília (1994)

Georges Bataille falava de uma violência elementar, que habita o universo interior do homem e que, quando manifestada, o aproximaria de um estado primordial, no qual toda individualidade desaparece – nos tornamos um na animalidade que renegamos. O Tabu e as leis por sua vez foram criados para não sermos tragados por essa violência, que significaria a perda da consciência e racionalidade. Mas a lei em si não é racional, e neste momento o filósofo aponta essa sustentação hipócrita: por que o homicídio é condenado, enquanto a guerra nada mais é que a permissão para matar? Obviamente Bataille não se posicionava a favor do assassínio, mas trazia à luz a natureza contraditória com que lidamos com certas interdições.

Juvenília (1994), de Paulo Sacramento, é um fotofilme que conta com 60 fotografias em preto e branco em sete minutos de duração. As fotos, feitas por uma fotojornalista que fazia a cobertura de crimes na madrugada, descrevem o esforço coletivo de jovens bonitos e sorridentes para matar e eviscerar um cachorro. Enquanto um ou outro observa de bom humor, os demais se revezam nas pauladas, marteladas, enxadadas e picaretadas até o interior do cão ser revelado. Em determinado momento, um rapaz munido de alicate arranca um canino e exibe para os amigos, três garotas seguram as patas enquanto outra pessoa mergulha a mão na fenda no meio da barriga e puxa as entranhas para fora, tudo isso embalado por uma versão ao vivo de “A Saucerful of Secrets” do Pink Floyd, que fecha a cena bizarra com os aplausos da plateia. Ao longe, um outro cachorro espreita o ritual macabro.

“Se você procura emoções fortes, achou. Mas atenção: se estiver apenas a fim de um programinha para passar o tempo, este não é um ‘O Bom do Dia’ para você. Essa introdução é necessária para falarmos dos sete minutos em preto-e-branco de ‘Juvenília’, provavelmente o filme mais violento feito no Brasil nos anos 90.”. Assim começa a matéria publicada na Folha de S. Paulo em 1999 anunciando as exibições de Juvenília na Faap e no MIS. Falar que o curta de Sacramento foi “provavelmente o filme mais violento feito no Brasil nos anos 90” chama a atenção por mencionar justamente uma década em que a tv aberta experimentou uma variedade de programas de jornalismo criminal (do tipo “Aqui Agora”) que apostava num sensacionalismo cretino para falar de tragédias e crimes hediondos. Do conforto do lar, o telespectador brasileiro podia receber uma dose cavalar (e ao vivo!) de reportagens sobre sequestros, estupros, balas perdidas ou assassinatos brutais, sempre contando com um comentário indignado do seu interlocutor.

Não é incomum que imagens de violência circulem e se reproduzam pelo whatsapp ou que a descrição de um rosto no jornal acarrete uma violência palpável como a do linchamento. As imagens não podem ferir – já disse Marie-José Mondzain – mas podem ser transformadas em veículo de crueldade pela sanha de audiência. Juvenília é um filme brutal (e belo) porque mostra a face da “normalidade” de uma juventude que só conhece a violência como linguagem. O plano final de um segundo cachorro, vivo, mas imóvel, olhando diretamente para a câmera é a retribuição de uma certeza: viu? Como é fácil nos fazermos reféns dessas imagens. A revolta é reservada para quem ainda se choca com a banalização do mal.

Referências Bibliográficas

BATAILLE, Georges. O erotismo. Porto Alegre: L&PM Editores, 1987.

KRISTEVA, Julia. The Sense and Non-Sense of Revolt, trans. Jeanine Herman. 2000.

MONDZAIN, Marie-José. A imagem pode matar? Lisboa: Nova Vega, 2009.

PFEFFER. Suzanne. You Killed Me First: The Cinema of Transgression. Berlin: KW. 2012.