por João Lucas Pedrosa

Perfect Blue mostra pela primeira vez o rosto de sua protagonista por volta de 2min40s de filme. Formas desfocadas que sugerem um túnel correm para a direita para revelar uma ampla visão em movimento da cidade. O enquadramento recua e revela o semblante de Mima Kirigoe refletido no vidro de uma janela. Nosso primeiro contato com os traços pelos quais a identificaremos ao longo do filme – e que, portanto, supostamente representam sua identidade – é por um reflexo sobreposto à concretude do espaço externo. Mima está do lado de dentro, apartada, e a barreira entre esta e aquele não é apenas o vidro, mas a sua própria imagem, que dificulta uma visão clara da vista. Apenas o plano seguinte localiza a cena dentro de um vagão de trem, de forma que, antes do corte, existe apenas a personagem, o mundo, e uma impossibilidade relacional.

Parte respondendo a tendências da época, parte estranhamente premonitório de um zeitgeist vindouro, o primeiro longa de Satoshi Kon lançou em festivais num ano peculiar da história japonesa recente. Uma bolha financeira e imobiliária inflacionada que estourou em 1991 levou, enfim no ano de 1997, à falência em série grandes instituições bancárias que equivocadamente investiram em seus ativos ao longo dos anos.[1] É também o ano em que Shinichiro Azuma, 14 anos, assassinou duas crianças de 10 e de 11 anos, respectivamente. Deixou a cabeça da última, o menino Jun Hase, em frente a uma escola secundária com um bilhete enfiado na boca. Nele, ameaça continuar matando para se vingar do “sistema educacional compulsório”. Azuma é preso após mandar uma carta para um jornal local: “Eu só consigo me libertar do ódio e me sentir em paz quando estou matando alguém. Só vendo outros sentindo dor, eu consigo aliviar a minha.”.[2]

Ele é o marco inicial de uma feroz onda de delinquência juvenil que marcaria a virada do milênio japonês. As oportunidades de emprego continuam diminuindo e a excelência acadêmica é essencial para a definição de um futuro. O rigor das escolas é mantido, mas os alunos nunca foram tão frustrados, desrespeitosos ou violentos. Agressões físicas a professores não são mais inconcebíveis, e o bullying institui na adolescência comum o direito do mais forte, levando à introversão exponencial dos alunos abusados. O alheamento causado pela televisão e pelo computador é eleito culpado direto segundo comentaristas e políticos conservadores nacionais, já que não tão raramente crimes partem de jovens retraídos e famintos por evasão. A maioridade penal desce de 16 para 14 anos. O comportamento predominante da juventude é a alienação e a ultraviolência.[3]

A protagonista de Perfect Blue está abandonando a carreira musical como líder do grupo j-pop CHAM para investir na atuação televisiva. Ela deixará de ser uma idealização feminina de pureza e alegria para incorporar papéis difíceis e violentos. Sua imagem é violada por dentro (num dos papéis, ela assassina alguém como consequência de um transtorno dissociativo) e por fora (noutro, ela é uma stripper que sofre estupro coletivo sobre o palco em que dançava[4]). Essa maculação gera atentados e assassinatos contra seu agente, contra o roteirista de sua série e contra o fotógrafo de seu ensaio nu. Mas a ameaça não é só externa. Mima perde vertiginosamente noção do limite entre real, interpretação e alucinação, uma difusão que se prenunciava desde a montagem paralela em que integra o plano revelador de seu rosto: por meio de um falso raccord, seu balançar de braço no vagão torna-se o mesmo movimento feito sobre o palco em sua apresentação de despedida. Procedimentos formais similares se dão quando falas se repetem em diferentes circunstâncias, circunstâncias se repetem em diferentes ambientes, ambientes se alteram num piscar de olhos, encenações e acontecimentos se espelham e se sobrepõem. Ao longo do filme, essas falsas continuidades e familiaridades viram reflexos da moribunda lucidez da protagonista, jogando-nos no abismo ao confiar por instinto numa sugestão de linearidade.

Desenfreadamente, a subjetividade de Mima se desfaz – desfaz-se sua condição de sujeito. Ela não sabe se é Mima Kirigoe, atriz, personagem, cantora, e até mesmo se inocente ou culpada das mortes à sua volta. Em dado momento, a Mima-virtual (seu primeiro produto em imagem, das tevês e monitores) afronta a Mima-sujeito de dentro do computador, dizendo ser a “verdadeira Mima”. Ela sai da tela e pula janela afora, após a promessa de retomar seu lugar. A imagem não mais é apenas uma barreira na relação entre Mima e o espaço, mas é quem exerce a função de agente dentro dele, no mundo concreto.

A bidimensionalidade opaca das figuras animadas, assim como próprio o formato animado, têm peso discursivo, autoral. Kon percebe que a potência da animação está no traço que compartilha com o cinema filmado: a ilusão de movimento. Ilusão, esta, que rivaliza o real e o simulacro, tornando a obra um quebra cabeça de (i)materialidades. Faz também parte da ludibriação dos estímulos o número de frames usados por segundo em cada personagem ou momento de filme. Cenas animadas a 10FPS, principalmente as de cotidiano, são alternadas com ou justapostas a movimentos mais cadentes e palpáveis, geralmente feitos com apoio de rotoscopia (animação pelo contorno direto de um corpo/objeto filmado). A técnica, além de copiar para o traço o movimento, reproduz em sua opacidade plástica a ação da gravidade sobre os corpos, conferindo às cenas uma mistura entre familiaridade e estranhamento (o famoso uncanny valley). A cadência dos corpos é particularmente hipnótica e flerta com o fetichismo quando Mima performa sobre palco ou sobre tela, e é particularmente assombrosa na cena do assassinato do fotógrafo, em que tudo exala uma corporalidade cruamente agressiva e responde ao fetiche com o horror. Os ápices sensoriais do filme se dão, assim, no encantamento do simulacro e na fisicalidade da violência: as reações conseguintes da juventude pós-estouro da bolha.

Se a animação ganha involuntariamente tom premonitório, é principalmente pela rica formulação de um descolamento subjetivo com a realidade urbana concreta. Decerto que o simulacro não opera como gatilho da violência, mas de vertiginosa sublimação individual num sistema social de severa contenção física e subjetiva em prol da produtividade, na época em decadência. O funcionamento nipônico usual é o do sacrifício. Pelo bem maior, pela manutenção do ritmo coletivo (que, em última instância, é o da economia nacional). Mas a crise de uma ideologia da unidade corpórea e mental entre indivíduo e nação, iniciada com a derrota na Segunda Guerra e aprofundada com a modernização econômica conseguinte (mote central da filmografia de Ozu), esgarçou-se com o tempo e desembocou na violência anárquica como resposta extrema.

É partindo das reconfigurações dessa relação que o horror satírico de Sion Sono, O Pacto (2002), opera. Na cena de abertura, cinquenta alunas secundaristas se jogam, de mãos dadas e cantando em gracejo até três, nos trilhos do trem. A sequência é frenética e ironicamente ornada por uma trilha folk alegre e dançante, enquanto os passageiros horrorizados à plataforma são banhados por violentos jatos de sangue. Apenas um plano mostra uma jovem tendo sua cabeça esmagada de forma cartunesca pela roda do trem, todo o resto é o devastador efeito: uma surreal chuva vermelha, tão poderosa que cobre tudo e todos no local e quebra o vidro da janela de um dos vagões. O passar do trem gera um jorro tão forte que obstrui a objetiva da câmera – uma resposta ácida a L’Arrivée d’un train à La Ciotat (1895), dos irmãos Lumiére, símbolo da modernidade e do advento do cinema: o sangue faz irrefreável o andar maquínico, que por sua vez só gera ainda mais sangue. A sanguinolência cumulativa representa o peso social massivo do acontecimento que, como no caso dos crimes de Azuma, será o primeiro de uma onda suicida no país.

Os suicídios que se dão, entretanto, são expressivos exatamente pelo seu teor anti-sacrificial. A fracassada busca policial pelo suposto “culpado” do ocorrido é, em última instância, uma busca pelo seu sentido. Ela parte, certamente, de algumas evidências que sugerem conexão entre os eventos (como os rolos de pele deixados nas cenas “de crime”), mas também da lógica cultural que gerou o seppuku, esse gesto final de honra e dignidade por samurais e ronins após serem capturados por inimigos ou terem seus senhores feudais mortos. Porém, os gestos, se entendidos enquanto “movimentos expressivos a um interlocutor”, são nada confiáveis neste filme: os suicidas são sorridentes e jocosos[5], e a escolha pela autodestruição parece nada além de um paradoxo. Uma enfermeira, ao abrir a janela e sentir o vento pelos cabelos, diz ao segurança do hospital que se sente ótima num tom satisfeito consigo mesma logo antes de se jogar pela abertura. Uma dona de casa, no imparável cortar de um legume, fatia junto seus próprios dedos em frente à filha pequena (formando um riacho de sangue pela pia, o movimento automático sempre a vazar um abundante vermelho) sem abalar o sorriso ou a serenidade de seu semblante. O indivíduo se faz opaco, ilegível ao coletivo, pois o seu gesto traz uma camuflagem automática, cuja espontaneidade verdadeira surge com a violência autoinfligida. Qualquer pessoa, a qualquer momento e em qualquer lugar, sem qualquer sinal prévio, pode vir a brutalmente se matar. A opacidade social faz das reais intenções de cada um uma completa incógnita, até o corpo que a performa entrar em combustão.

Se apenas o suicida sabe o porquê do suicídio, é porque, a priori, ele é um ato individual, cujas motivações podem nascer e morrer dentro da subjetividade que por ele decidiu. Se ele é um ato individual, descolado e independente do coletivo que o corpo como agregado, tem potencial subversivo. À medida em que é feito em grupo, torna-se um ato anárquico. Mas à medida em que é ferramenta de um gracejo jovem, torna-se entretenimento. O caso das jovens ganha grande atenção e, em consequência, inspira ecos performáticos. Na manhã seguinte ao incidente das secundaristas na estação, estudantes no terraço de uma escola brincam incitando o suicídio uns dos outros. Uma moça, a fim de atenção e instigada pelos colegas, se posta à beira do terraço, ameaçando fazê-lo para fundar o “Clube do Suicídio”. Uma outra se posta a seu lado, falando que faria de verdade, diferente dela. Cerca de 10 alunos se juntam no total. Dão as mãos, contam até três e pulam… mas três sobram. Nem todos levaram de fato a sério. Uma das que sobrou vai até um rapaz catatônico e o puxa junto consigo para baixo, contra a vontade dele (“Temos que morrer”, ela diz). Alunos e professores correm para salvar a única que ainda não pulou: a primeira a subir na beira do terraço. Ela incitou todos, agora não pode ser a única a viver. Ela se vira para trás e diz: “Clube do Suicídio. Nós somos os fundadores do Clube do Suicídio.” e pula.

A cena se destaca no filme sem fugir de seu tom geral por desenhar complexidades e contradições que surgem da opacidade comportamental, e por ela se sabotam. O tortuoso encontro entre inconsequência pueril (lidar com o suicídio como um jogo adolescente), joguete performático (fingir querer se suicidar até que seja verdade), coerção do coletivo (não poder voltar atrás quando todos os outros já seguiram em frente) e desejo de status (querer impressionar os colegas seguindo com a ideia errada e, em última instância, ser marcado como “fundador” da mórbida associação) explica a morte de outro número significativo de estudantes, nuances que apenas existem pela hesitação dos três adolescentes. Um evento deslocado do primeiro, mas que será tomado pela polícia e pelos jornais como a formação de uma tendência. Eis, então, que o “Clube do Suicídio”, ao partir de diferentes grupos jovens e sob a alcunha de “clube”, torna-se uma sorte de moda, aderida em massa. Sequências de violência como a cena de abertura são guiadas pela trilha, num conjunto que flerta ironicamente com o formato de videoclipe. O pop japonês, também aqui, se sobrepõe à ultraviolência anárquica, mas no que tange sua fome de potência performática e de produção de seguidores. Numa cena, Gênesis, o líder de uma gangue de assassinos seriais (interpretado pelo músico Rolly Teranishi) canta e toca guitarra para uma informante da polícia que sequestrou, enquanto um de seus capangas estupra e mata uma moça a facadas. Ele a deixa entregá-lo e ser falsamente culpado pela histórica onda de suicídios mídia nacional afora: o que ele queria era ser um ícone pop, o rosto por trás da moda da morte (sua falsa Gênese). Mais uma vez, as instituições do coletivo caem nas pistas fajutas da performance.

Sono demoniza menos o pop que o sistema subjetivo em que ele é ferramenta. A raiz de tudo está, ironicamente, numa banda adolescente de j-pop chamada Dessert. A namorada de um fã que se jogou do alto de um prédio encontra pistas que a levam aos bastidores do próximo show da banda, onde descobre um culto presidido por crianças. Sobre um palco, e com um holofote sobre sua cabeça (o teste final da integridade se dá no lar da performance, do distanciamento do si intrínseco), os menores, no auge da idade curiosa, atiram, da platéia, perguntas de fervor existencialista: “Você veio refazer a conexão consigo mesma? Ou veio destruí-la? (…) Está conectada consigo mesma como eu e você, como você e seu namorado?”. Ela responde com um impaciente e seguro sim. O questionário do culto punha em cheque única e simplesmente o quanto o ser é sujeito e o quanto é dependente do outro – em última instância, se existe além da opacidade que usa para funcionar em coletivo. Sob a salva de palmas da plateia, cai um pano com alegres desenhos infantis coloridos. Era redescobrir a existência no mundo com os sentidos mais primários a resposta de tudo?

Mima também só triunfa com a autoafirmação em meio à anarquia dos sentidos. Ela descobre que sua gerente, a ex-pop idol Rumi Hidaka, teve um surto psicótico e assumia a personalidade da Mima-virtual, sob a qual cometeu os crimes. Tudo culmina num embate final entre a Mima-sujeito e sua imagem, corporificada em Rumi. Em fuga, ela pula da janela de seu apartamento e corre pelas ruas gritando por ajuda, sangrando com a facada que tomou no ombro. Ela restabelece o contato com o concreto à sua volta, com o concreto de seu corpo.

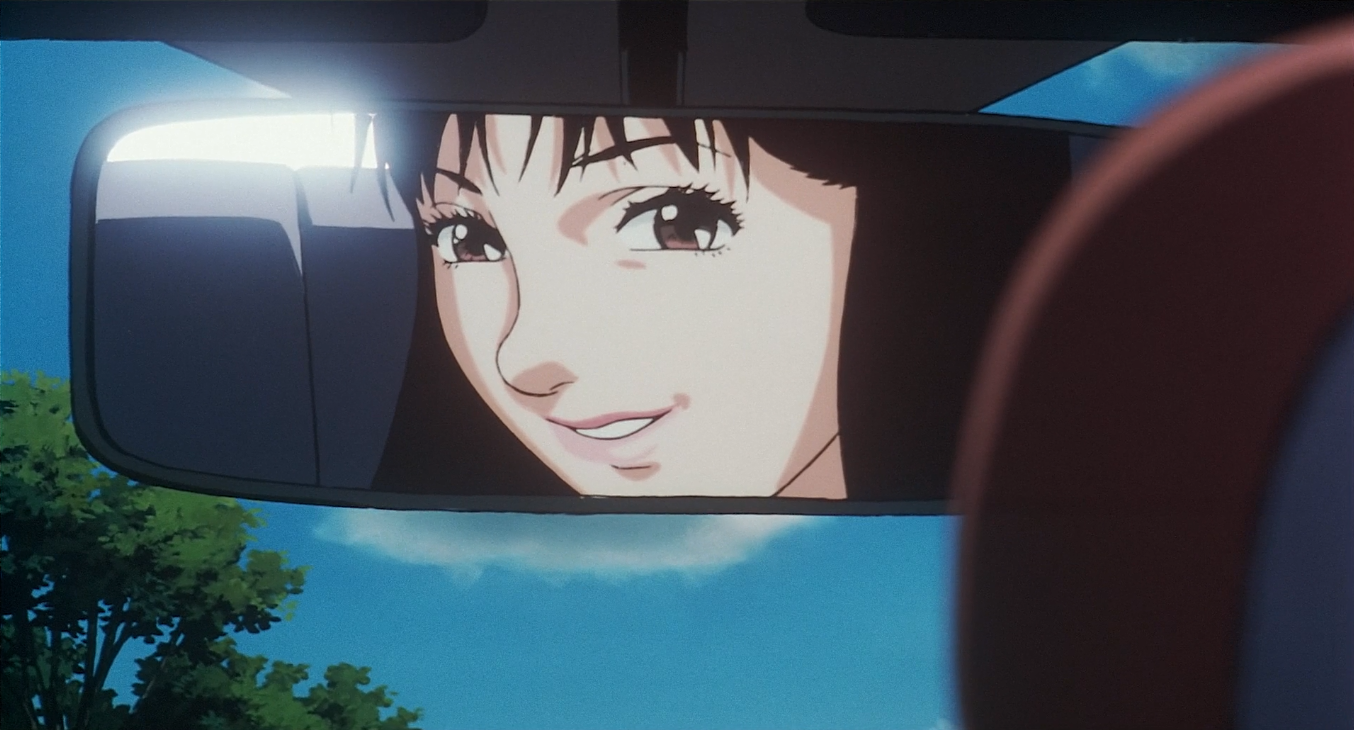

Tempos depois, saindo do centro psiquiátrico em que Rumi está internada, nossa protagonista tem outra identidade visual. Duas enfermeiras se perguntam se era de fato a Mima Kirigoe ou alguém parecido. Dentro do carro, no banco do motorista (ela não mais é levada por um trem – talvez o sob o qual as secundaristas se jogaram – mas agora guia o próprio deslocamento), Mima quebra a quarta parede no plano final do filme, olhando-nos pelo retrovisor e proferindo num sorriso: “Não, eu sou a real!”. O jogo entre imagem e realidade não vai terminar, e, mesmo que não saibamos onde ir, a capacidade do movimento é segura com a certeza do existir.

[1] “Japan’s Financial Crises and Lost Decades – Federal Reserve ….” https://www.dallasfed.org/assets/documents/institute/wpapers/2014/0220.pdf. Acessado em 17 jun.. 2020.

[2] “14-Year-Old Arrested in Japan for the Brutal Slaying of a Child ….” 29 jun.. 1997, https://www.nytimes.com/1997/06/29/world/14-year-old-arrested-in-japan-for-the-brutal-slaying-of-a-child.html. Acessado em 17 jun.. 2020.

[3] “Violent juvenile crimes in Japan point to a deeper social crisis ….” 18 out.. 2000, https://www.wsws.org/en/articles/2000/10/jap-o18.html. Acessado em 18 jun.. 2020.

[4] A representação do corpo violado (em predominância o feminino) é particularmente simbólica na cultura japonesa, frequentemente retomada em momentos de turbulência sociopolítica. É expressivo, portanto, que no filme as vítimas sejam os homens produtores dessa imagem. Sobre o assunto, há a tese de doutorado de Marcia Regina Casturino, Autonomia e sujeição na aporia da modernidade japonesa: Representações do corpo violado como expressão política. Disponível em: http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/1211382_2017_completo.pdf

[5] O suicídio sorridente é, interessantemente, uma imagem que aparece em trabalhos de Satoshi Kon: a corrente de executivos risonhos que se jogam em mergulho sincronizado do topo de um prédio corporativo em Paprika (2006), e a abertura de Paranoia Agent (2004), com seus personagens gargalhando em cenários de desolação. A primeira é a protagonista, rindo descalça do topo de um prédio.