Por Felipe Leal

Me diverti imensamente – ao contrário dos rumores! –

(João César Monteiro, 2000)

(À exceção de algumas fotografias de Robert Walser, autor da peça em que a obra se baseia, na clínica onde fora misteriosamente internado, e alguns breves e estáticos planos de nuvens, a grande substância do movimento do Tempo,) um filme composto só de vozes, “quintopartido” em cinco personagens, da Branca de Neve à Rainha que lhe encomenda a morte, e uma tela inteiramente preta por quase oitenta minutos: amputaram o cinema, fizeram com que pecasse o pecado último, aquele que de tão inadmissível se resguarda no imaginário das possibilidades trágicas (que violência ao espectador (ou ao consumidor) que um filme se desprograme no meio de sua exibição), acontece aqui como opção feita às gargalhadas. Castraram-lhe a imagem, pois; ainda melhor, talvez o tenham assassinado de vez, posto que não há mais nada a ser olhado.

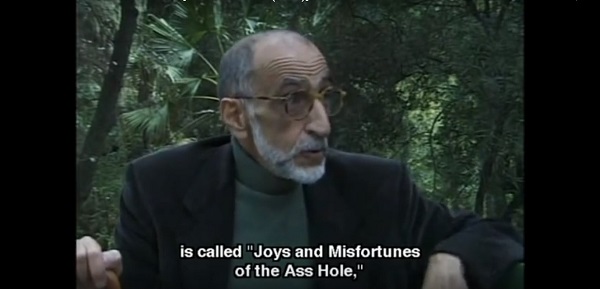

A autoria é a do anticristo dos cineastas – talvez do Cinema, acreditando-se que suas trapaças à linguagem se estendam a outros campos e infectem a última das artes, em retorno –, o grande travesso, O Louco do Tarô, aquele que conseguiu tornar o próprio filme, a princípio um projeto “tradicional” (entende-se: com imagens, encenação, fotografia), a celeuma que coroa o cinema português com um escândalo processual, cada etapa semelhante a um círculo do inferno da cadeia produtiva, no qual várias vozes e relâmpagos financeiros e estéticos participaram, e que foi resolvido após uma refeição: narra Monteiro que, durante a manhã, havia lido diante dos produtores e equipe duas obras em voz alta, uma das quais “As Graças e Desgraças do Olho do Cu”, e assim decide rodar seu filme, depois do almoço: regido pelo ponto de vista do olho cego. Seria propício, então, pincelar os modos de ver? Re-tracejar as convulsões histórico-estético-políticas que constituíram os estatutos da nossa visão, o espetáculo em forma de quadro, a narrativa ali introjetada, a ilusão ficcional através da quarta parede invisível, etc., etc.?; Associar, assim como Roland Barthes entrelaçou A História do Olho, de Bataille, à história propriamente do olho, do objeto olho, durante a narrativa, e dizer do filme de Monteiro que ele é uma possível história ou encenação da não-visão? Pode-se decerto partir por estes dois percursos, mas por que não se ater diretamente ao óbvio paradoxo que nem sequer se encarapuça no enunciado que propõe uma estética para a obra?

Como pode um ponto de vista advir, espatifar-se do prisma, de um olho que é, por propriedade, cego, matéria inútil numa cultura que é, sim, não se pode negá-lo, afinal de contas, excessivamente ocular? E não só cego, absolutamente desabituado do contato, porque – se ele foi mencionado como matriz de referência, é preciso mencioná-lo – o olho do cu, isolado, não só não vê, como também pouca energia troca com o ambiente. Esmagado em superfícies ou defronte o mundo, nos seus graus variados de contato e uso, dificilmente a luz lhe chega, porque o campo de visão deste olho é quase sempre interditado pela malha do vestuário que o separa do contato ou da iluminação. Pois eis que, descortinados, então, agora o olho do cu e o da câmera endiabrada de Monteiro, mas sobretudo este último, dá um passo além de Guy Debord ou Marguerite Duras, cujos trabalhos radicais, experiências quase acinemáticas, confrontavam ora o espetáculo, ora o protagonismo das imagens. Portanto, se o paradoxo existe, e o cineasta bem o sabe, porque o cinema é um paradoxo de outra qualidade (o da “falsa” reconstituição do movimento), tanto suas duas proposições não são necessariamente inverdades, se isoladas, quanto a possibilidade de que existam em conjunto não é tampouco inválida: equânime a uma possibilidade de olhar através de outros sentidos ou, agora isoladamente, dotado de uma visão que não se atrele necessariamente ao visível, a potência do olho cego se biparte a partir de uma única raiz de uma faculdade humana perdida que é tão sutil e “hoje” (praga do contemporâneo enquanto ideia tola) atrofiada que é preciso rir dela, ao mesmo tempo que se a explicita.

Antes, as duas raízes: primeiro, parecia ser movimento consensual entre a virada ontológica da filosofia, no que diz respeito aos conceitos sobre o corpo, chefiada pela desabitualização do “corpo sem órgãos”, proposta por Gilles Deleuze (o corpo que podia se remodelar a partir de práticas de si, a exemplo do yoga), e as práticas que propunham imiscuir cotidiano, subjetividade, as vidas e a arte, na verdade performances já inflamadas desde os anos 60 – um movimento consensual que possibilitou a unção de práxis e intelecto nas exibições que essas mesmas vidas atestavam – ironicamente, também através de aparelhagens, ora desejosos ou não, mas sempre conscientes disto – de que é, de fato, possível que minha orelha possa, ao ouvir o caçador questionar Branca de Neve se ela acredita que ele queria matá-la, esta entrando numa confusão lexical prolongada e que, no fim, não responde nada; que o ouvido possa, mentalmente, de alguma maneira, visualizar toda a cena, seus passos (que Monteiro nos permite ouvir), os movimentos da testa ou da boca da princesa, e até mesmo as reações exaustas ou deslumbradas (ponto de vista meu) do caçador. Aquilo que parecia sugestão mágica da antropologia vem se confirmar não mais a partir do relato, mas na prática das vidas que se tentou transpor para uma radicalização estética: retirar da imagem o seu visível para que dela se possa extrair apenas o movimento e os sons, despertando por conseguinte um ouvido-tato-olho.

É preciso ir um passo além dos sonhos que não fazem sentido: há sonhos (e, portanto, há cinemas) sem imagens – e que fazem sentido, que significam, trazem um lampejo de conexão mental com o sonâmbulo e permitem-no entender. Só que aqui já estamos no pós-já-não-há-mais-sonâmbulos-no-cinema: se é possível pensar a imagem sem olho e se é desejável buscar suportes que o preencham em conjunto com o arriscado enunciado, não será nem mesmo salutar buscá-los nos teóricos do cinema novo ou nos supracitados, nem tampouco se debruçar sobre a possibilidade dos pré-cinemas, o sonho lindo e vigente de que os habitantes de cavernas do que hoje viemos a chamar de território francês tentavam impor movimentação aos desenhos de animais que pintavam nas paredes, através do jogo com labaredas em tochas de luz: não há rastros para explicar aquilo que a linguagem não compreende, ou ao menos na a situação impotente pela qual ela é abordada e na qual se encontra. “Nem tudo ainda foi nomeado”: o eco que fez brotar o Camp, de Sontag, ouve-se em silêncios a todo instante.

Foi (e é) preciso que o Cinema morresse para nascer novamente (porque já havia morrido com o neorrealismo e com a câmera em movimento e com “o vídeo e com etc., etc.”…, já o sabemos). Ou, antes, que alguém, em prática, relocasse suas bordas de ontologia para um pouco mais distante da posição “final”, ainda impensável, nesse tracejar pontilhado, incoerente, retalhado que é o Qu’est-ce que c’est le Cinéma?, de Bazin, o primeiro eco irrespondível. A faculdade humana é o intelecto; as relações da câmera com nosso olho, invariavelmente intelectuais (o suprassumo do cinema permanece Hitchcock). É porque não posso atingir a natureza integralmente que crio. O submarino existe porque não se pode respirar debaixo d’água, o avião porque não posso voar, o celular porque “é urgente que fale com você agora”; é uma linha de pensamento, e de acordo com ela: não mais “o cinema se constituiu para dar movimento as imagens” (visíveis); agora é possível contentar-se com o: para possibilitar que o movimento do mundo se recrie, e como este é, por essência, invisual: “Com uma pequena perda [sobre o filme ser apenas formado por vozes], é um óptimo filme para invisuais”, afirmou alguém que pode ser Paulo Branco, João César Monteiro ou um outro qualquer, mas não menos importante.