Por Julia Masan

Por razões variadas, muitas delas associadas ao pensamento condescendente e misógino que imputa um certo mistério em relação a mulher e aos elementos biológicos ditos femininos, a feminilidade vem sendo relacionada em muitas obras cinematográficas como algo místico, através dos mais diversos elementos linguísticos, bem como na construção comportamental das personagens desde o roteiro, passando pela linguagem visual e técnica cinematográfica para estruturar esses tipos de narrativas. Em um sentido saussuriano e lacaniano, seria a linguagem uma estrutura de signos e significantes que através de práticas associativas produzem sentidos no sujeito, ou seja, toda a estrutura da linguagem, incluindo no cinema, passa por sistema inerentemente produtor de significados que marcam sujeitos (personagens) através de metáforas e figuras de linguagem visuais, sonoras textuais¹. Dessa forma, através da linguagem, são formados arquétipos de uma feminilidade marcada por estereótipos morais e religiosos que aplicam um sentido de compaixão, sabedoria e canonização nas mulheres². A mulher quando mantida pura, isto é, com a sua sexualidade devidamente controlada patriarcalmente, é uma mulher que detém esses atributos criados religiosamente. No budismo, religião oficial do Japão, existe também o arquétipo do feminino como algo tentador. Há um paradoxo presente entre o sagrado contido na virgindade da mulher preservada e uma vontade em potencial de ter contato com o proibido, irrompendo a virgindade e esse sagrado contido nas mulheres. Essa é uma das marcas misóginas mais fortes do budismo que reflete em toda a estrutura social japonesa.

O cinema japonês abriga muitas dessas misticidades tipicamente femininas ao longo de sua história, mas isso nada mais é do que um reflexo cultural nipônico que hospeda em sua cultura popular muitos mitos sobrenaturais. As obras de Masahiro Shinoda, Kaneto Shindô e Yoshishige Yoshida apresentam características interessantes sobre essa história da feminilidade mística no Japão. Os traços mais primitivos do místico atribuído à feminilidade são passíveis de serem observados no cinema de Masahiro Shinoda, mais precisamente em sua obra com maior teor místico explícito: o subversivo Himiko, de 1974.

Himiko apresenta o mito da Deusa do Sol, fundadora do Japão, que leva o mesmo nome da obra. Himiko é uma xamã poderosa que guia alguns povoados japoneses. Quando ela se apaixona por seu meio-irmão cultuador do Deus da Terra, Takehiko, sua sexualidade se torna motivo de preocupação para os homens do povoado que julgam de forma moralista o sexo como um fator que atrapalha Himiko a exercer sua conexão com o místico.

Shinoda utiliza uma misticidade puramente sexual e um forte aparato estético, dado pelo diretor de arte Kiyoshi Awazu, em parceria com Tatsuo Suzukiara, para contar a história da fundação do Japão. O matriarcado aparente na liderança de Himiko, na verdade é desmascarado como fantoche das intenções e olhares masculinos. A representação da criação do Japão através de um dos primeiros planos em que Himiko é estuprada por vários homens, demonstra uma preocupação de Shinoda em denunciar como a sociedade japonesa tem se estruturado até então. Ao mesmo tempo em que o místico feminino é colocado em lugar sagrado, esse sagrado é objeto de posse de um patriarcado, que a princípio, não se mostra muito aparente no contexto do filme.

Quando Takehiko se apaixona pelo xamã da Deusa da Terra, Himiko se vinga de Takehiko, arrancando os olhos dele e o banindo do vilarejo. As ações são supostamente justificadas pela própria Deusa do Sol, sob a alegação de que era inaceitável a existência de um herege adorador da Deusa da Terra. Por consequência de suas decisões, Himiko se torna alvo dos homens guardiões da religião local, que percebem que sua sexualidade não pode mais ser controlada, então só lhe resta a morte. Aqui, Masahiro Shinoda, representa outra extensão do moralismo na sexualidade feminina. Quando se desconfigura a sexualidade feminina sagrada, intocável e imaculada perde-se seu poder sacro e místico que possuía originalmente. O místico feminino é criado e passa pela manutenção do próprio patriarcado que pode deliberadamente renega-lo e realoca-lo conforme as mulheres e mantém submissas a essa moral.

O místico feminino vingando a si mesmo

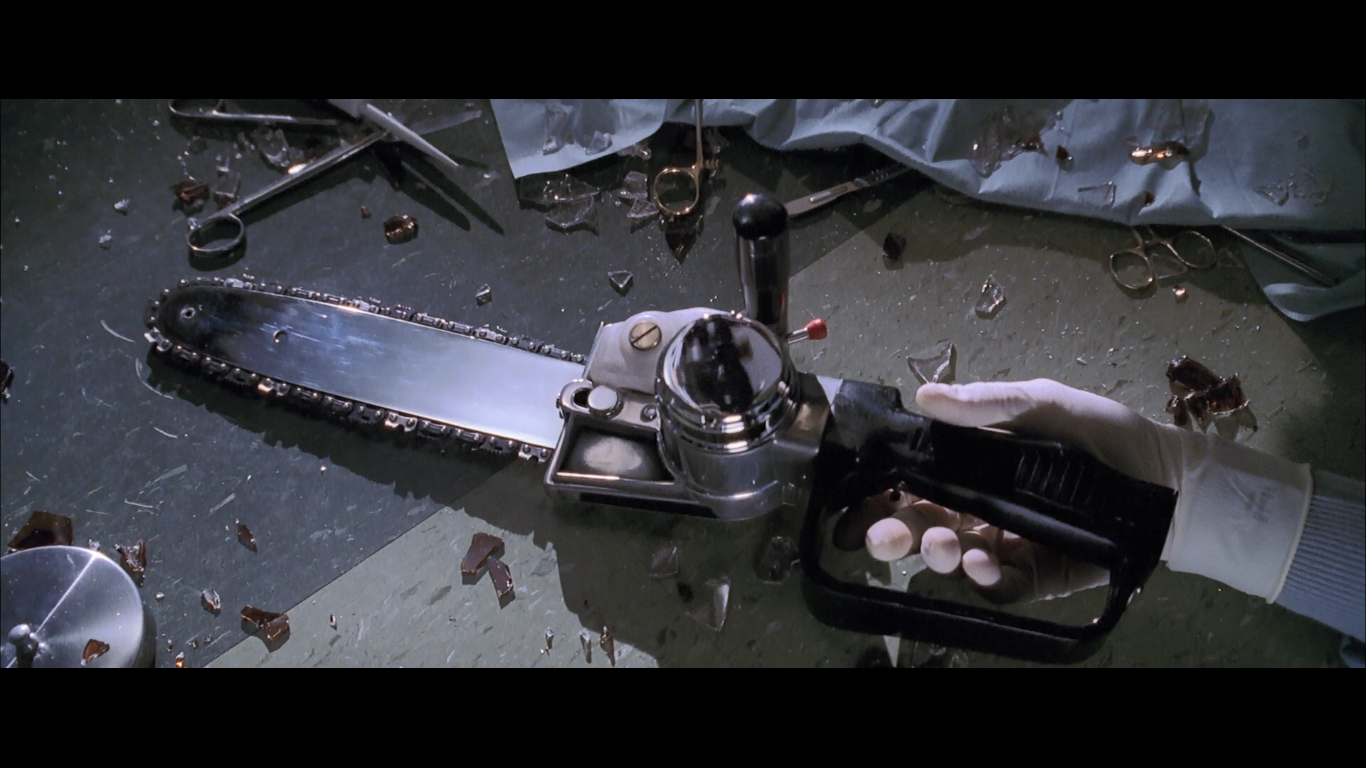

Em Sob as Cerejeiras em Flor (1975), Shinoda dessa vez apresenta a sexualidade mística feminina como força maligna de vingança e sangue. A história de um ladrão que encontra a mulher mais linda que já viu na vida, durante um de seus roubos, e decide matar o marido para levar a esposa como prêmio, à primeira vista coloca a feminilidade mais uma vez em um lugar abaixo na hierarquia. Mas a esposa usa deliberadamente do poder que seu sexo exerce sobre os homens para subverter a hierarquia, manipulando constantemente seu novo marido, até um ponto em que a face do místico em sua sexualidade aparece sob a forma de um mal tão intenso e sanguinário que não pode ser controlado. Antes fatalmente castrado em Himiko, o místico feminino da sexualidade em Sob as Cerejeiras em Flor toma uma dimensão de subversão da castração feminina para então castrar o poder da masculinidade.

O caráter vingativo como extensão da misticidade feminina é explorado até as últimas consequências em Kuroneko (1968) de Kaneto Shindô. O diretor se propõe a inserir outro elemento místico da cultura japonesa para evidenciar as práticas castradoras do patriarcado sobre as mulheres. Quando mãe e filha são estupradas e mortas por samurais em uma floresta, o local se torna palco de diversos assassinatos de vários samurais que passam por lá posteriormente. É interessante como Shindô incorpora elementos culturais tão fortes do Japão, como os samurais, que são exemplos de masculinidade, nobreza e força, para aniquilar sistematicamente essa masculinidade castradora que ronda como uma sombra sobre a feminilidade. Há uma lógica muito bem estruturada em mostrar o místico retratado por fantasmas assassinos e gatos que tomam forma feminina. Essa forma se mostra como a mais compreensível e palpável de destruir a masculinidade.

Em um momento durante o filme, um dos samurais se pergunta: “que tipo de fantasma ousaria nos odiar?” O questionamento demonstra a prepotência do patriarcado que se recusa a enxergar sua leviandade e tem a concepção de ser algo extremamente necessário e bom. A vingança da violência do sexo através do próprio sexo desmantela as amarras hierárquicas que o estruturam e evidencia como é possível reverter os efeitos do moralismo que coloca a feminilidade mística em uma posição de passividade. Citando Tsuno Kaitaro, no artigo The Tradition of Modern Theathre in Japan, é possível ter ideia da dimensão do que significa a subversão da cultura japonesa através da arte: “Nossa esperança é que através do aproveitamento da energia da imaginação popular japonesa, nós possamos transcender de uma vez os clichês enervantes do drama moderno e revolucionar o que significa ser japonês”.

A potencialidade de castração

A castração moral da sexualidade feminina através do místico e do mito é tema central do terror clássico de Kaneto Shindô, Onibaba (1964). Assim como Kwaidan (1964), de Masaki Kobayashi, Onibaba é originário do próprio folclore japonês. Há um interesse cultural da Nuberu Bagu em se apropriar da cultura pré-moderna e das formas tradicionais de fazer cinema para desconstruir a própria cultura e os moldes clássicos cinematográficos, ressignificando e dando novo caráter ao mito e ao místico. É o que o pesquisador David Desser chama de “um regresso dialético a um passado pré-moderno”, em Eros plus Massacre: An Introduction to the Japanese New Wave Cinema (1988)³. Essa subversão cultural é característica central de Onibaba, que mostra a obsessão pela castração através de uma mulher que repudia os atos sexuais de sua nora, em extremismo tão forte que a torna um verdadeiro monstro.

O filme se passa em uma época em que o Japão sofria com os efeitos devastadores de guerras civis. Duas mulheres, uma nora que perdeu o marido na guerra e sua sogra, lutam para sobreviver matando samurais para vender seus pertences. Quando um samurai chega a aldeia onde elas vivem, a nora desenvolve forte interesse sexual por ele. Em um ato de repúdio às atitudes da nora, a sogra decide assombrar os amantes com uma máscara para impedir seus encontros amorosos. Inspirado no conto budista yome-odoshi-no men4, a máscara diabólica que a sogra coloca não sai mais de seu rosto, tendo então que arrancá-la junto com a pele.

Esse conto moral de Shindô mostra que os efeitos da guerra e as relações de interesse para sobrevivência podem trazer um caráter castrador sexualmente vindo da própria misticidade feminina. A moralidade que a cria é a mesma que a limita em um nível de auto-vigilância compulsória. Não há espaço para humanização e respeito durante a guerra, e em nenhum outro tempo durante a história japonesa, houve espaço para humanizar mulheres e suas sexualidades.

A decadência do místico feminino

Quando a Nuberu Bagu surgiu no final dos anos 50, os cineastas que faziam parte do movimento tinham como objetivo questionar os efeitos da guerra, a chegada violenta do american way of life, a cultura japonesa e a sexualidade de modo geral. O fato é que a sexualidade feminina retratada na Nuberu Bagu nem sempre a colocou no mesmo patamar de subversão das outras questões abordadas pelo movimento. Muitas das vezes, a sexualidade feminina era vista sob um escopo meramente estético, repleta de clichês eróticos e de uma misoginia poética.

Na última cena de Himiko, um ancião desolado vagando pela floresta se assusta ao olhar para cima e ver um helicóptero sobrevoando sua cabeça. A cena apesar de similar à obra prima onírica A Montanha Sagrada (1973), possui finalidade bastante diferente do clássico de Alejandro Jodorowsky. Em um ato puramente nuberu baguniano, Masahiro Shinoda introduz violentamente o choque da modernidade com a pré-modernidade, do cinema clássico com o cinema moderno. Efeitos muito importantes surgem desse encontro e impactam diretamente na decadência do místico feminino dentro do cinema.

Yoshishige Yoshida, além de precursor da Nuberu Bagu, também é o diretor que melhor consegue elucidar a questão do místico feminino, ao o colocar em uma materialidade dada através do corpo. O corpo em Yoshida é elemento de transgressão em que percorrem todas as principais questões da modernidade: a liberdade sexual e política. Não há ação que não aconteça nos limites do corpo e não há qualquer tipo de redenção envolvendo isso.

A feminilidade no cinema de Yoshida vai abandonando o lugar condescendente de elemento místico e sacro, ao longo da sua evolução cinematográfica. Em As Termas de Akitsu (1962), o diretor mostra pela última vez a feminilidade retratada dessa forma, para então transformá-la nos filmes seguinte. A modernidade não encontra espaço para lugares sagrados diante da ideologia, da política e do corpo. Em História Escrita com Água (1965), começam a aparecer os primeiros traços da decadência do místico feminino e das formas técnicas clássicas de fazer cinema, como o enquadramento totalmente descentralizado dos elementos de ação das cenas.

Na trilogia de amor e anarquismo constituída por Eros + Massacre (1969), Purgatório Heróica (1970) e Golpe de Estado (1973), Yoshida começa então um processo definitivo de mostrar o místico feminino como algo ultrapassado. Agora o místico não mais existe e a feminilidade reside em um corpo político de ação subversiva. As relações amorosas monogâmicas cedem lugar para a não-monogamia, e consequentemente, a instituição do amor como um todo é questionada. A temporalidade é desconstruída, o passado encontra o presente sem medo de se conflitarem. Com a aplicação de uma dialética desconstrutivista de extrema desconfiança moral e ideológica, a misticidade feminina é aniquilada, mostrando a urgência em continuar um processo incansável de obliteração.

A história do místico feminino no cinema japonês passou por um longo processo de representação linguística, até se tornar um conceito obsoleto a ser destruído pela própria linguagem que a significou. Pode-se dizer que a misticidade é destruída pelas próprias necessidades políticas e ideológicas de aniquilação, mostrando que esse é o único elemento a ser tolerado no cinema nipônico moderno.

Notas:

[1] Ver LACAN, Jacques. O Seminário, livro 3, As psicoses. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1988. 380 p. e SAUSSURE, Ferdinand. Curso de Lingüística Geral. 25 ed. São Paulo: Cultrix, 1996. 279 p.

[2] PAUL, Diana Y. Women in Buddhism: Images of the Feminine in the Mahayana Tradition, Asian Humanities Press, Berkeley, California, 1979

[3] DESSER, David. Eros plus Massacre: An Introduction to The Japanese New Wave Cinema. Bloomington: Indiana University Press. 1988.

[4] O mito conta a história de uma mãe que assustava a filha com uma máscara demoníaca para impedi-la de ir ao templo budista. Até que a máscara não sai mais de seu rosto e ela tem que arrancar máscara junto com a sua própria pele para se livrar da maldição.