Por João Pedro Faro

Como olhar para os nossos mortos? Não parece existir possibilidade de registro do cadáver que não perpasse por uma profunda relação entre o objeto morto e o objeto vivo que o registra. A integridade existencial de ambos está em xeque, em estados opostos do espectro consciente. Na ambiguidade dessa relação intrínseca a esse registro é costume que predomine uma certa fixação do olho vivo pelo corpo morto, e há de se perceber que essa fixação corresponde a uma percepção do tempo, uma forma de se relacionar com a presente inevitabilidade da putrefação futura. Os limites dessa incisão visual se tornam questões de caráter transcendental e, não raramente, parafílico.

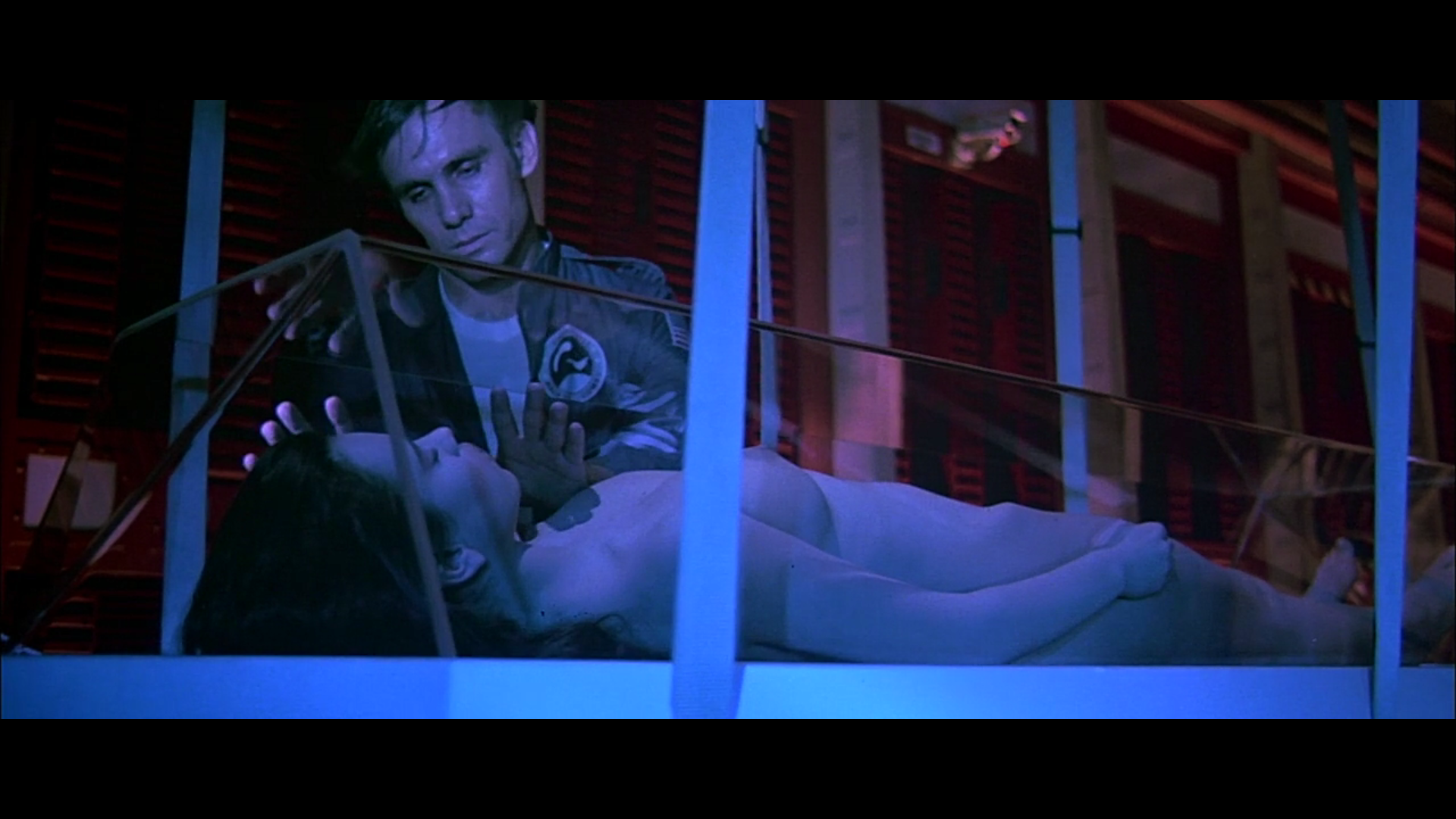

Ao astronauta apaixonado de Força Sinistra (1985), nada lhe soa mais perfeito que o corpo humanoide preso à cripta de cristal que ele e os tripulantes de sua nave resgataram no espaço. A alienígena assume formas femininas moldadas diretamente de seu subconsciente, vinda de uma espécie vampírica capaz de transmutar seu corpo monstruoso em qualquer que seja o desejo de sua presa. Mesmo morbidamente petrificado, seu corpo perfeito emana energias vívidas. O cadáver é capaz de deixar o astronauta em uma magnética hipnose, assumindo totalmente seus pensamentos, fazendo-o acreditar que o deseja da mesma forma. Tobe Hooper enquadra os momentos iniciais entre os dois como um amor absolutamente etéreo, como se o olhar do astronauta que repousa sobre a morta fosse uma espécie de convite à eternidade. O encontro definitivo dos dois, onde o astronauta finalmente se entrega à sua insuportável obsessão pelo ato necrófilo, desencadeará no embate entre os mortos-vivos cósmicos e toda a humanidade, que não será nada além de uma destrutiva histeria sexual epidêmica.

Os mortos-vivos alienígenas se alimentam do gesto vampírico de sucção da força vital do outro. Em campos energéticos próprios, esses corpos viventes transformam a sua presa em uma carne estragada, cadáveres secos, desesperados por qualquer energia que possa lhes restabelecer uma fisicalidade digna. Mais do que isso, estão instigados pelo prazer inerente às descargas elétricas pulsantes, que poderão lhes trazer energia e relegar o outro a uma múmia. Uma vítima descreve a sensação de ter sua força vital sugada como “a experiência mais esmagadoramente sexual e horrível” de sua vida.

Enquanto a descida da alienígena, em sua mutação física para uma fantasia sexual viva, traz à terra uma epidemia de vampirismo, onde cada vítima tomada pela falta de força vital corre atrás das pulsões sexuais enérgicas que restituirão seu corpo de prazer, o astronauta continua a sonhar com ela. O desejo não se esvai, nem em meio ao apocalipse. Pelo contrário, quanto mais a humanidade é dominada pelos alienígenas vampíricos, maior é a necessidade do astronauta em reencontrar o cadáver que ama. Escondida na cripta de uma catedral, ela o aguarda, em um canal direto com sua nave-mãe, responsável por resguardar parte da energia vital sugada dos humanos. É o palco para o sexo perfeito.

Nus, em cima de um túmulo, o astronauta e a vampira estão juntos novamente. Em uma rara brecha de seu transe, ele enfia uma estaca no coração dela, destruindo a existência morta-viva. Nesse gesto, ocorre a tão sonhada penetração. Juntos ascendem ao espaço pelo canal da nave-mãe, com a estaca penetrada em sua carne e os olhares encontrados. A humanidade está salva, e o astronauta conseguiu transar com sua morta. Um dos personagens explica anteriormente: “a força vital se mantém em todas as coisas, mesmo no pós-vida”. Portanto, fica claro que, para Hooper, não há nenhum prazer espiritual no pós-vida que nos é oferecido, pois ele é gerado e mantido por tudo que é carnal. Estejam os corpos apodrecidos ou cheios de vitalidade e volúpia, ambos caminham para um além movido pelo desejo devorador de um lascivo centro de energia primordial. Não há espírito, apenas a carne, o sexo e a energia gerada entre esses dois.

É possível que o oferecimento de um pós-vida esteja entre os motores da lente de Stan Brakhage, em O ato de ver com os próprios olhos (1971). Ao levar uma câmera para um necrotério, o cineasta exibe planos de precisão caótica: os cadáveres anônimos, estendidos em macas, têm sua carne manipulada de todas as formas pelos patologistas. A carne rígida é aberta, revirada, seus órgãos expostos e fatiados, sua pele removida, dobrada. O processo é assistido em uma aproximação de teores tanto enervantes (o corpo morto é levado aos limites de suas capacidades físicas) quanto meditativos. Está aí a precisão do caótico, quando Brakhage consegue repousar diante do grotesco, compreendê-lo através do lúdico. Lúdico porque há, em todo o cinema de Brakhage, a curiosidade pelo possível, uma busca constante em ver e perceber como as coisas que são de uma forma podem vir a se tornar de outra, formas deformadas, amorfas, mas ainda formas. Novas ao olho.

Então, quando fixa o olhar sobre o corpo em autópsia, quando se propõe a ver a mudança das formas rígidas da pele cadavérica serem abertas, dando lugar às maleáveis e rubras formações internas, os órgãos reluzentes e carnudos, o que prevalece é o desejo por ver o que está formado transformando-se em outra formação. Quando se abre um crânio, a pele da parte de trás da cabeça dobra para cima do rosto, que abre espaço para a remoção de um cérebro. O cérebro, suas rugas profundas, reluz, banhado em sangue, movendo-se nas mãos ativas de um médico. Quando é retirado por completo, Brakhage foca no interior do crânio vazio, suas concavidades à mostra, o branco de seu osso marcado pelas profundidades desenhadas. As formas se modificam, e há um interesse muitíssimo objetivo em focar em seus desdobramentos.

Não há qualquer som no filme. O silêncio é uma forte trilha sonora, é parte do que faz Brakhage ter uma imersão tão intensa e metódica na procura pelas formas. Quando sua lente enquadra as profundezas das tripas de algum cadáver, ou quando percorre as extensões dos corpos embalsamados, é tarefa da luz incidente sobre esses objetos de foco preencher o ritmo das imagens. Nas escuras redondezas de um plano, o que define o tempo de permanência em determinada imagem é justamente a iluminação que a permite ser vista. Seja na luz amarelada que revela uma mão petrificada, ou na luz vermelha que guarda os corpos já explorados, o jogo está nas linhas que se formam pelas superfícies (ou, nesse caso, pelos interiores) e que permitem que aquelas imagens sejam vistas.

A fixação do olhar no cadáver garante os registros das transformações de suas formas, e estas, impostas pelo vivo (os médicos e suas mãos que tocam e recortam os corpos), são o cerne do desejo do olho. Ao vermos um torso sendo aberto, a caixa torácica raspada por uma espátula, os órgãos manuseados e expelidos pelo outro, existe uma incapacidade por parte da câmera de desviar o quadro. Em sua intensa aproximação dos cadáveres, não resta pulsão além da vontade de continuar a olhar, de ver mais possibilidades do interno, da faca cirúrgica, das tripas, pois não há nada que se aproxime tanto da transcendência quanto perceber, pelo outro, intimidades físicas de nossas entranhas.

O vivo interessa apenas como contraste, nunca como existência particular. Quando, nos planos finais, Brakhage filma um médico idoso, de gravata borboleta e caneta no jaleco, não conseguimos associá-lo aos sensoriais eventos e efeitos que foram expostos nas vívidas capacidades do corpo morto. Não pensamos o vivo como dominante, apenas como complemento necessário para que todo o resto seja visto.

Invejamos os mortos. Sua rigidez, a pose eterna imutável – só lhe resta ser manipulada pelos cortes e aberturas. Seus corpos são capazes de assumir formas sem que nada os impeça, sem que algo tão primário quanto a dor interrompa o processo. A irreversibilidade de cada gesto que lhes é imposto, quando seus intestinos são recortados ou quando suas cabeças são partidas ao meio, não é nada para eles. A falta de consciência os engrandece, não há limites para a exploração da sua carne, estão prontos para revelar os interiores que conviveram a vida inteira sem expor.

Diferente dos cadáveres do filme de Hooper, que emanam sexo a todo momento com sua energia vital, os corpos em autópsia no filme de Brakhage são instrumentos do erotismo enquanto desejo por possibilidades antes impossíveis. A maior capacidade da carne morta, na mais áurea das luzes que fazem com que o registro na película aconteça, é estar disposta a qualquer imposição. É essa sua liberdade, sua nova forma de vida, e é o ato de ver, com os próprios olhos, a tão desejada disposição do corpo em ser qualquer outra coisa além do que já foi.

Ambos os cineastas dispõem a câmera diante das possibilidades de formulação do grotesco. Enquanto a carne, em Hooper, está sempre disposta à violação, tanto imagética quanto dramaturgicamente, Brakhage aguarda que a violação aconteça, que seja capturada pelo registro. O desejo dos autores pela expansão das capacidades do físico encontra lugar cativo no cadáver: é nele que as possibilidades das formas grotescas são fomentadas e cultivadas.

Nas tripas expostas, nada deixará de se mover ou de reluzir. Penetramos, rumo ao registro do que vemos, por incursões intensas pelos putrefatos. O que o cadáver diz sobre nosso estado futuro, nossa existência final, é tão provocante ao tempo do agora, que sua mera petrificação, exposta diante do olhar, já é o bastante para que o magnetismo consequente de sua presença leve à fixação por tudo que ainda somos capazes de ver. Então, a questão já não é mais sobre como olhamos para os mortos, e sim como fazemos para parar de encará-los o tempo inteiro.